西洋美術研究者が語る「日本美術は面白い」 №113 [文芸美術の森]

奇想と反骨の絵師・歌川国芳

美術ジャーナリスト 斎藤陽一

第8回 「奇想の展開」

≪国芳は妖怪好き≫

日本美術研究家の辻惟雄氏が昭和45年(1970年)に出版した『奇想の系譜』の中で、岩佐又兵衛や伊藤若冲とならんで歌川国芳が取り上げられていたことから、国芳もまた「奇想の画家」と言われるようになりました。これまで紹介した絵の中にも、そのような国芳の特徴はいたるところに見られましたね。

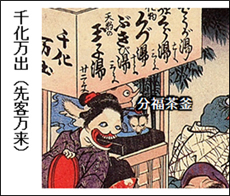

上図は、国芳の奇想がよく出ている「道化化もの夕涼み」(天保13年頃)。

北斎をはじめ他の浮世絵師も妖怪や化物をよく描きましたが、とりわけ国芳は妖怪が好きな絵師であり、しばしば画題にしています。

この絵は化物を描いたシリーズの1枚で、化け物たちが浴衣を着て、茶店で夕涼みしている光景を描いたもの。さまざまな化物がおしゃべりしながら楽しそうにくつろいでいます。

左上に書き出された茶店のメニューも変わっている。

左上に書き出された茶店のメニューも変わっている。 右から、生姜湯、真っ暗湯、化物くづ湯、不気味湯、天狗の卵湯と読めます。

その横には「千客万来」をもじって、化物たちの世界だから「千化万出」と書かれている。

屋台に置かれているのは、お湯を沸かす「分福茶釜」。狸の顔と尻尾がついている。どこまでも人を食った絵です。

縁台には、いずれも化物の男たち。

縁台には、いずれも化物の男たち。 右端に立つ男が着ている浴衣には「ドロドロ」というカタカナも文字が書かれ、その前に座る男の着物には「卒塔婆模様」が描かれるという具合。

茶店の客たちは、いかにも「江戸っ子」そのもののような姿で、夕涼みを楽しんでいる。何よりも、こんな化物たちをつぎつぎと画面に創り出す国芳自身が楽しんでいることが伝わってきます。

現代の漫画にもつながる国芳得意の戯画です。

≪国芳の遊び心「寄せ絵」≫

次は、国芳の遊び心にあふれたこんな絵を見よう。

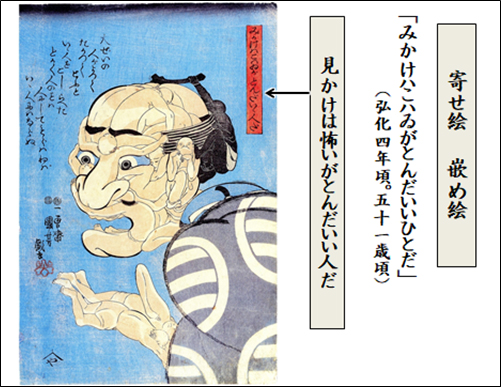

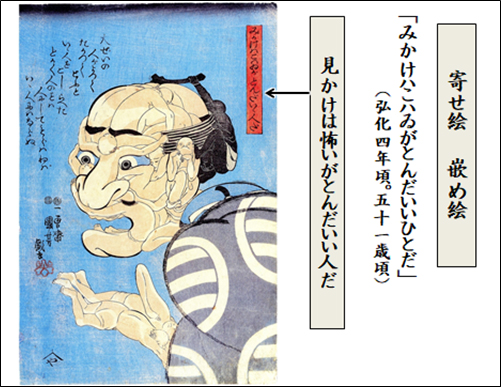

これは、いくつもの人間の姿を合成して描いた男の顔。「寄せ絵」とか「嵌め絵」などと呼ばれる戯画です。

この男は、一見、強面(こわもて)で恐ろしそうに見えますが、右上の赤い囲みの中に「見かけは怖いがとんだ いい人だ」と書かれており、実は「見かけによらずいい人なのだよ」というひねりをきかせている。国芳は、こんな「遊び心」の溢れた絵をいくつも描いています。

いい人だ」と書かれており、実は「見かけによらずいい人なのだよ」というひねりをきかせている。国芳は、こんな「遊び心」の溢れた絵をいくつも描いています。

いい人だ」と書かれており、実は「見かけによらずいい人なのだよ」というひねりをきかせている。国芳は、こんな「遊び心」の溢れた絵をいくつも描いています。

いい人だ」と書かれており、実は「見かけによらずいい人なのだよ」というひねりをきかせている。国芳は、こんな「遊び心」の溢れた絵をいくつも描いています。 近寄ってこの顔を見ると、さまざまなポーズの人間の身体が見える。

このように、変形した人間の身体を組み合わせて、いかに巧みに面白い顔つきを作り出すか、国芳自身がにんまりと楽しみながら描いています。

国芳のこのような「寄せ絵」は、西洋で「奇想の画家」と言われた16世紀イタリアのアルチンボルド(1527~93)を思い起こします。アルチンボルドは、右図のような、野菜や果物で合成された人間の顔をいくつも描きました。

勿論、アルチンボルドは国芳よりも150年も前のイタリアの画家なので、鎖国時代の日本の国芳がアルチンボルドの絵を見たことは考えにくいのですが、どこか共通したユーモアと怪奇趣味が感じられて面白い。

≪猫好き国芳の「当て字」≫

国芳は大の猫好きでした。

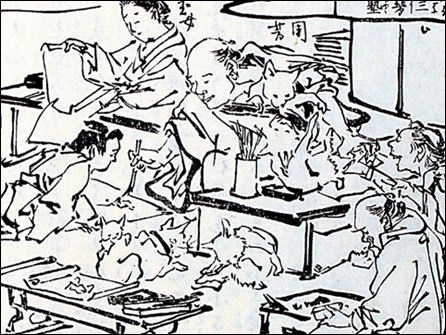

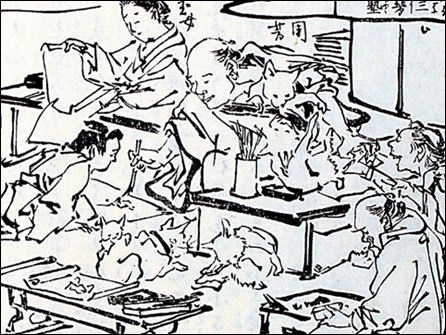

下図は、少年時代に国芳に入門した河鍋暁斎が、のちの明治時代になって思い出して描いた「国芳の住まい」。猫をふところに抱いて少年・暁斎に教えているのが国芳。そのまわりにも何匹もの猫が描かれています。

ときには、懐の子猫に物語を聞かせたりしたともいいます。

国芳のざっくばらんな気性と、一門のアットホームな雰囲気が伝わってきます。

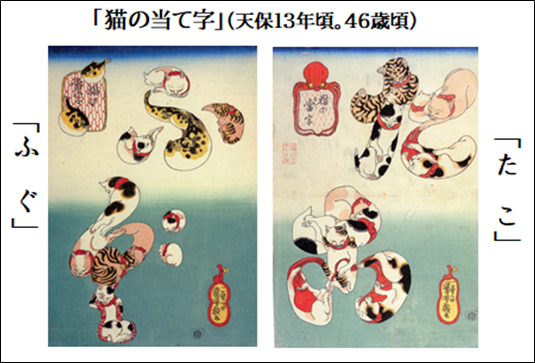

そんな国芳が、猫たちの身体で、好物の魚の名称を表わすという趣向の「猫の当て字」シリーズを描いています。全部で「ふぐ」「たこ」「うなぎ」「かつお」「なまず」の5点ぞろい。

そのうち、左図が「ふぐ」、右図が「たこ」ですが、読めますか?

それぞれ左上にはシリーズ名の「猫の当て字」が描かれていますが、ふぐのほうは「ふぐと網」、たこのほうは「たこと網」でデザインされており、なかなか洒落ている。

それぞれ左上にはシリーズ名の「猫の当て字」が描かれていますが、ふぐのほうは「ふぐと網」、たこのほうは「たこと網」でデザインされており、なかなか洒落ている。 「ふぐ」の「ふ」は3匹の猫と1尾のふぐで合成されていますが、「ぐ」の字は、右図のように、7匹の猫で組み立てられ、柔軟な猫の身体をうまく使っています。

歌川国芳が、現代に先駆ける「グラフィック・デザイナー」と言われるゆえんです。

次回は、国芳の独壇場ともいうべき、三枚続きのパノラマ画面に描いたワイドな「武者絵」を紹介します。

(次号に続く)

浅草風土記 №10 [文芸美術の森]

吉原付近 3

作家・俳人 久保田万太郎

三

わたしたちは角町の非常門を千束町のほうへ出た。――お歯黒溝がなくなって幾年、その代りともみられた千束堀(その大溝にそうした名称のついていたことを(つい最近までわたしは知らなかった)も覆蓋工事が施されて暗渠になったいまでは、そこはただ、いたずらにだだっ広いだけの往来をよこたえた、無味な、とりとめのつかない裏通りになった。

(嘗て、その蓋をした溝のうえに青いものを植える計画のあることをわたしは聞いた。が、間もなく、またそうした器用なことの出来るわけのものでないことが分って止めになったということを聞いた。真偽は知らない)が、また、そこのそうした往来にならないまえから住んでいる人たち、例えば竹細工だの、袋物製造だの、帽子の洗濯だの、自転車の修繕だの、あるいは比羅屋(びらや)だの、建具屋だの、せんべやだの、つつましく、寂しく、決して栄耀を望むことなしにその毎日を送っている人たちに(ここに限っての光景ではない。が、すぐその眼のまえにそそり立った廓内の大きな建物に対して、何というそれが不思議な取合せをみせていることだろう)立交って、このごろ、暖簾を下げたり、ビールの瓶を棚の上に並べたりしたような小料理屋のちらほらそのあたりにみえ出して来たことをわたしは何とみたらいいだろう? 勿論その暖簾のかげに、棚のまえに、白粉の厚い女たちが立ったりすわったりしているのである。……心許なきは半年あと一年さきである。

わたしたちはすぐその往来を左へ切れ、おでんやだの汁粉屋だのの煽情的な真っ赤な提燈(いかにそのいろの所柄の夜寒さをおもわせることよ)の下っている細い道を表通りへ出た。――わたしたちはみんなまだ夕飯を食べていなかった。――なればこそどこへ行こう、何をたべようと、わたしたちは、そこもまた区画整理の完了して以前とはみ違えるように広くなった往来を、前方から後方から間断なく来る自動車のヘッドライトを避け避け熱心に評議した。

やがてその評議の、仲見世の「金田」ということに決着し、それなら少しいそぐ必要がある、あすこのうちは店を閉めるのが早い、そうしたことをさえお互のいいかけたとき、急にわたしの連れの一人は嘆息するようにいった。

「お酉さまの帰りといえば、だまってむかしは大金だったもんだがなァ」

と、おなじわたしの連れの一人はすぐそれに同じた。

「あのうちさえあればいさくさはないんだ」

……というのはいうまでもなく田圃の「大金亭」のことである。公園裏にあったあの古い鳥料理屋のことである。もと浅草五けん茶屋の一つ、黒い塀をたかだかと贅沢にめぐらした、矮柏(ちゃばひば)が影のしずかに澄んだやや深い入口への、敷石のつねに清く打水に濡れていたその表構えについてだけいっても、わたしたちは「古い浅草の黄昏のようなみやびとおちつき」とを容易にそこにみ出すことが出来たのである。一ト口にいえば江戸前の普請、江戸前の客扱い、瀟洒(しょうしゃ)な、素直な、一トすじな、そうしたけれんというものの、すべてのうえに、それこそ兎の毛でついたほどもみ出すことの出来なかったそのうちの心意気は、空気は、どういう階級の、どういう育ちの人たちをでも悦喜させた。そうしたうちをもつことを「浅草」のほこりとさえわたしは思った。――が、惜しくも震災でそのうちは焼けた。――そのままそのうちはわたしたちの前からすかたを消した。 ――古くいたそこの女中の一人に、その後、築地の「八百善」でゆくりなくわたしは邂逅(めぐりあ)ったりした。

「行こう、じゃア、大金へ」

二人にこたえてわざとわたしはいった。 ――というのは、もとのそのうちといかなる関係をもつうちか知らない、おなじ「大金亭」という家名の、もとのうちで調理したとおなじ種類のものばかり調理するうちの、富士横町の裏通りに出来たことをわたしはおもい出したから…… が、それ以上わたしは説明する必要はなかった。だれもその存在だけは聞いて知っていた。そうしてわたしたちの気紛れはすぐその「金田」説をそのうちに搗替(つきか)えた。すなわちわたしたちは、それと一しょに、いまはただわずかにそこの交番の名乗にだけ名残をとどめている「小松橋」を象潟町のほうへ急にまた左折した。――うッかりしている間に雲はすっかり切れ、さえざえとあかるい月の光は水のように空に満ちていた。わたしは喜んだ。なぜなら熊手はもたなくっても、唐の芋は下げなくっても、黄金餅は買って来なくっても、それによって、その冷え冷えとした「月夜」をえたことによって「酉の市の帰り」という心もちをはッきり自分に肯うことが出来たから……。「年の市」の雪に対して、「酉の市」はつねに月である……。

「が、いけない、もっと陽気が塞くなくっちゃァいけない」

わたしの連れの一人はいった。

「そうとも。――もっと下駄の音が凍てて聞えなくっちゃァうそだ」

すぐまた一人が賛成した。

「そんなことをいったら吉原に菊の咲いているのが一番間違っている。――あれじゃァ秋の光景だ。――『冬のはじめ』でなくって『秋の末』だ」

それに対してまたわたしはいったのである。「酉の市」というもの、いままでわたしにとって冬の来たという可懐(なつか)しいたのしい告知以外の何ものでもなかった。「酉の市という声をきくとすぐに、霜夜ということばを、北風ということばを、火事ということばを誰もが思い遣った」の「霜のいろと一しょに寒さは日に日に濃くなり、ほうぼうにもう夜番の小屋が立って、其時分から火事の噂が毎晩のように聞えだしました。――ことに今年は三の酉まであるから火事が多いだろうということがいつものことで誰にも固く信じられました」のと、いままで始終そうしたことを書いて来たわたしである。

本街道はいかほどにぎやかでも、一卜足そこをあきへそれるとうそのようにしずかになるのがそうした晩(「年の市」の場合でもそうである) の習いである。象潟警察の角を一トたび富士横町へ入ると、月の光にうかんだ広い道はただもう森閑とすみずみまで霜げていた、いッぱしもう更けたように火の番の拍子木の音ばかり高かった。――間もなくわたしたちは、大ていこのあたりと当てずッぽうに曲った細い道の、あかりのぼやけた、人通りの全くない中に、めざすその「大金」の――以前のそのうちとは似ても似つかない恰好の、どう贔屓目(ひいきめ)にみてもむかしのそのうちの後身とはおもえない作りの、一卜坪にも足りない土間のうえにすぐ階子口のみえるといった風の、浅い、むき出しの、ガランとしたその「大金」の門口をみ出した。――宵からまだ一ト組の客もなかったらしい心弱さを、月の中、もり塩のかげは蒼くしずんだ。

わたしたちは三間ほどしかない座敷のその一つを占めた。わたしたちは、ごまず、やまとあげ、やきつけ、そうしたむかしながらの言い方の、むかし可懐しいしなじなの運ばれて来るのをみながら盃をふくんだ。――しずかに、寂しく……。

で、わたしは、もう一度そこで「吉原」を思った。

『浅草風土記』 中公文庫

妖精の系譜 №57 [文芸美術の森]

イギリスの児童文学と旅 4

妖精美術館館長 井村君江

旅は魔法の行為

「旅」というものはこれまで見てきたように、日常生活の延長上において想像的なものが可能になるという不思議な機能を持っている。従って純文学においても旅をテーマとした作品は、容易にフィクション化されやすいこともあって、数多く作られてきている。いまここで問題にしようとするのは、旅をテーマとした旅の文学、旅行文学と、十九世紀のロマンティシズムの作家たちの持った造かな遠い国への憧れ、というものである。児童文学における海洋文学やファンタジィものは、こうした純文学の作品との関わりをもって生まれてきていると思うからである。

まず旅行文学を考えてみると、これはもちろんイギリスばかりでなく、西洋には古くから伝統がある。マシュー・ホガートが詳説しているので、それを参考にまとめてみると、まず文学史の一番初めに出てくるホメーロスの『オデュッセイア』がすでに漂流の話である。ラテン文学においてもタキトゥスやストラボの書いた地理の書や旅行記が、その本来の学問的な、あるいはルポルタージュ的な目的を離れて文学作品として読まれた。これらの作品の系列は、ギリシャ神話のイアソンの金羊毛皮を求める航海「アルゴノート」やヘラクレスの冒険行に端を発し、事実と虚構もしくは幻想の境界の上に立つものである。やがて、地中海が知りつくされ、アラビア人相手の交易に終始した中世はともかく、十六世紀になって新世界が発見されて、東洋への航海もさかんに行われるようになると、また実録のかたちでさまざまの航海記が流布された。

この系列に対してもう一つ、紀元二世紀初めのルキアノスの作品『本当の話』に端を発する旅行文学がある。これはちょうど第一系列のパロディのような位置を占め(ルキアノスのものがすでに『オデュッセイア』のパロディである)、これ以後フランソワ・ラプレーの『パンタグリエル第四の書』(一五五二)とかシラノ・ド・ベルジュラックの『月世界旅行』(一六五七)、『ミュンヒハウゼン男爵の冒険』といった作品を生んでゆく。いわばこれらは誇張された空想癖の強い旅行文学である。サミュエル・バトラーの『エレホン』(一八七二)やトマス・モアの『ユートピア』(一五一六)、あるいはウィリアム・モリスの『ユートピア便り』 (一八九一)やオールダス・バックスリイの『すばらしい新世界』(一九三二)などの「ユートピア文学」ものもこの系列に入るであろう。「ユートピア」(Utopia)という語は、トマス・モアがギリシャ語〈ou〉(無)と〈topos〉(場所)から自分の描いた空想の鳥の名として作りあげた言葉であり、サミュエル・バトラーの「エレホン」〈Erewho〉が〈Nowhere〉(どこでもない所)を指すと同じように、この世には存在しない場所である。ただここは地上楽園といった場所ではない。ホガートはこれをうまい言葉で表わしている「ユートピアは、諷刺家たる旅人が冒ざす目的地であり、荒野の彼方に開けた文明である」。

十六世紀以降のイギリスの文学は、この分野に大変大きな寄与をしている。これはやはりイギリスが島国であり、イギリス国民が積極的に海外へ出ていったことと関連が深いのであろう。国民の中に船乗りになる者が多く、東洋や新世界へ旅をした者の数も相当数にのぼっている。船乗りたちの興味深い体験談は、しばしばパンフレットの形で広く人々に読まれた。シェイクスピアの『 嵐』(一六一一)が、このようなパンフレットの一つである『バーミューダ島遭難記』に想を得たものであることはよく知られているし、『ロビンソン・クルーソー』もまた同じようにアレクサンダー・セルカークの漂流体験記『サン・フエルデナンド島』 をもとにして成立したのである。初期のこうした航海者たちの記録を、バクルートが刊行したりパーチェスやベルトラムのような人々が公けにしたことも、国民全体の興味をそちらの方向へむける大きな原因となったであろう。そして、これら

がのちにキャプテン・クックの『航海記』(一七七三)やチャールズ・ダーウィンの『ピーグル号航海記』(一八三九)のような本来科学的な内容のものが、一般読者にも広く読まれるようになった基盤を作ったともいえよう。そして初期の、船乗りや商人だけが海外へ行った時代が過ぎると、植民地の確立とも相まって、直接創作にたずさわる文学者たちも各地へ旅に出て、旅行記を書いた。その体験に根ざした小説や詩を書いたりすることも多くなり、それはとくに十九世紀に盛んになる。

一方、旅に出たいという衝動、その変形ともいえる見知らぬ国への憧れはとくにイギリス十九世紀の詩人や作家により、その作品のなかにさまざまに展開される。例えばペックフォードの『ヴァテック』(一七八六)、ロバート・サウジイの『サハラ』(一八〇一)、トマス・モアの『ララ・ルーク』(一八一七)、コールリッジの『クブラカーン』(一七九八)などの傑作が生み出されたのも、この他郷、異界、未知の国への憧れと旅からである。この普段の世界以外の国に憧れを抱くことは、ロマンティシズムの一つの特色でもある。ここになると「旅」 の問題は想像力の問題と重なってくる。現実にないものを欲すればそれを手に入れるためにそこに行かねばならぬ、探さねばならぬ、それが実在するにせよ非現実的存在であるにせよ、そこへ行くという手段がとられる。これを旅とすれば想像力にとってもこの操作は必要となってこよう。

見方を変えれば「旅」 というものは、非現実をあらかじめ措定しておいて、それを実現化する一つの過程といえるかも知れない。思うに、思惟が生んだものを実在化するという過程は、人間の精神がもつ機能のうちでももっとも基本的なものの一つである。従って詩作も発明も精神の創造に属し、この限りにおいて先に述べた営みの一つの例に他ならない。こうした特別の場合のみならず、日常生活の思惟が生んだものを、日常生活の中で現実化しようとする時、その思惟を支えている想像力が強いものであれば、その意図は旅という形をとることになろう。端的に言えば、「旅」はすべての満たされぬ思いをかなえてくれる魔法の行為である。旅は人が思い描き得るすべてのものをもたらす(現実化する)可能性を持っている。旅へ出発する前の期待の中には、目前の現実を離脱し、非現実の世界、架空の存在を志向する心的状態があるわけで、これほとりもなおさずサルトルの説

く映像化の不可欠な構成図であり、ここをすすめていけば想像力説の問題となってくる。

このように「旅」という問題、そして童話におけるファンタジィ論というものもそうであるが、根本的には、どうしても想像力論と関わってくるのである。ただここで考えられることは、浪漫主義者の抱く旅の映像には、目的地あるいはそこで生じた事件というものより、そこへ行こうとする志向性、心の傾き、期待というものを強調する傾向が見えることである。これは作家たちの自意識と陶酔の強さと関わりがあろう。とまれ、児童文学はこうした十九世紀浪漫派の作家たちに見られるような異常な旅への関心とか、それへの関わり方を見せてはおらず、また現われ方も異なってはいるけれども、童話の形式を用いた作家たちも多く、ファンタジィの作品はどうしてもこれら浪漫派の作家との連関において考える必要があると思うわけである。具体的にはのちにふれたい。

この旅と文学とが結びつく傾向は、イギリスにおいて二十世紀に入るとますます助長され、思い出してみてもサマセット・モームやグレアム・グリーン、そしてイヴリン・ウオーやローレンス・ダレル、E・M・フォースターと、外国を旅した体験を書いた興味深い旅行記の傑作や、旅の形をとった小説を書いた作者がいくらでも挙げられる。一方で地方貴族の変化の少ない生活を精密に描写することによって、大陸とは別の種類のリアリズムを完成したイギリス文学は、他方ではもっとも変化に富んだ生活体験「旅」というものに大きな関心を払っていたわけである。

『妖精の系譜』 新書館

『妖精の系譜』 新書館

石井鶴三の世界 №240 [文芸美術の森]

婦人座像 2点 1953年

画家・彫刻家 石井鶴三

訃音座像 1953年 (196×142)

婦人座像 1953年 (196×142)

*************

【石井 鶴三(いしい つるぞう)画伯略歴】

明治20年(1887年)6月5日-昭和48年( 1973年)3月17日)彫刻家、洋画家。

画家石井鼎湖の子、石井柏亭の弟として東京に生まれる。洋画を小山正太郎に、加藤景雲に木彫を学び、東京美術学校卒。1911年文展で「荒川岳」が入賞。1915年日本美術院研究所に入る。再興院展に「力士」を出品。二科展に「縊死者」を出し、1916年「行路病者」で二科賞を受賞。1921年日本水彩画会員。1924年日本創作版画協会と春陽会会員となる。中里介山『大菩薩峠』や吉川英治『宮本武蔵』の挿絵でも知られる。1944年東京美術学校教授。1950年、日本芸術院会員、1961年、日本美術院彫塑部を解散。1963年、東京芸術大学名誉教授。1967年、勲三等旭日中綬章受章。1969年、相撲博物館館長。享年87。

文業も多く、全集12巻、書簡集、日記などが刊行されている。長野県上田市にある小県上田教育会館の2階には、個人美術館である石井鶴三資料館がある。

『石井鶴三』 形文社

武州砂川天主堂 №32 [文芸美術の森]

第九章 明治十八・十九年 1

作家 鈴木茂夫

三月十二日木曜日、武州砂川村・聖トマス教会。

朝七時、島田角太郎は、晴れの日を迎えた教会の前に立った。教会は、砂川村二番組の五日市街道から四十メートル南に奥まった義父泰之進の屋敷内にある。あたりに人気はない。角太郎は、十字を切って深く頭を下げた。

建物の正面には門柱が立てられ、玄関まで背丈ほどの樹木が何本も植えられている。教会は間口四間(七二二メートル)奥行き八間(十四・五メートル)、白塗りの瓦葺き平家建てだ。正面の屋根には、十字架。天主堂の標札。角太郎は、教会の内部に足を運ぶ。北側にしつらえられた玄関を入ると、そこから朝日が五色に染まって射し込んでいる。聖堂の南端に十字架と燭台のある祭壇が設けられ、その両横には、小さなステンドグラスが入っているのだ。東側に張り出しの廊下、信徒の座る身廓は板張りの床だ。また、祭壇の右手に小さなオルガンが置いてある。それはジェルマンのものだ。故郷テイヴエ村の信徒たちの寄付金で買い求め、ジェルマンが教会を創った時に、役立てて欲しいと贈ってくれたのだ。ジェルマンは砂川の教会の基盤を固めた。

砂川村では、八王子の聖璃利亜教会に次いで懸命に伝道に励んだ。だから格段の思い入れがある。そこで、ぜひオルガンを贈りたいと申し出たのだ。

砂川村で神の教えが初めて説かれたのは、角太郎が十二歳の明治九年のことだった。角太郎も二十一歳となっている。

それから九年、信徒たちは、いつかは教会を創ろうと、集まりのたびに少しずつ献金し続けてきたのだ。

午前九時過ぎ、人びとが集まりはじめた。

三ツ木村の比留間邦之助が荷物を積んだ大八車を引かせて姿を見せた。

「めでたいことだ。私は神父さんが教会に泊まった時に、よく眠れるようにと夜具を持ってきたんだよ」

荷物をほどくと、絹布(けんぷ)の布団が現れた。

羽織で正装した男女の信徒約八十人がつぎつぎと訪れ、教会の堂内には、小さな話の輪がいくつもできた。

黒い法服の四人の神父が元気に歩いてきた。エブラル、ロコント、リギヨル、レーだ。

村の人たちも、見物に詰めかけてきた。教会を取り巻いて人垣ができ、五日市街道まであふれ出る始末だ。

午前十時、ミサを、主宰するエブラル神父が祭壇に立った。

「きょうここ武蔵国北多摩郡砂川村に、わが主イエス・キリストがわれら人間の罪をつぐなう教会が完成いたしました。この教会はキリストの十二人の使徒の一人であるトマスの名を冠します。聖トマス教会であります。トマスは、インドに赴き、異教徒たちの奥地まで分け入り、神の教えを説き、その地で満身に槍を受け殉教したと伝えられます。私たちはトマスの熱烈な信仰に学んでいきたいと思います。さて、今日の慶びの目に到る道筋には、テストヴィド神父がしっかりと礎を固め、伝道士一条鉄郎さんのたゆみない努力があったのです。さらに信徒の皆さんの信仰心が一つとなって燃え上がった結果であります。教会は、私たちの心のよりどころとして、ますます堅く強く結ばれ、また神の教えを一人でも多くの人たちに伝えて行くことにしたいのです。ここに、教会の誕生を祝い、ただ

今から献堂式のミサを執り行います」

ロコント神父がオルガンを弾く。

天使祝詞(アヴェ・マリア)

めでたし聖寵(せいちょう)充(みち)満(み)てるマリア、

主(しゅ)御身(おんみ)と共にまします。

御身は女のうちにて祝せられ、

御胎内の御子(みこ)イエズスも祝せられ給う。

天主の御母(おんはは)聖マリア、

罪人(つみびと)なるわれらのために、

今も臨終の時も祈り給え。

アーメン

柔らかいオルガンの旋律にあわせ、信徒たちは歌う。そのメロディは二番組の集落を包み、梅の花を撫で、麦畑の上を転がっていった。

八王子の聖瑪利亜教会を代表して榎本いん子が祝辞を述べた。

「カトリックの教えは、われわれが天国に到る道を明らかに示して下さいます。この尊き教えを、それは私がことさらに、述べ立てるまでもなく、既にみなさまは、よく理解されているところでございます。ただか弱き女の身でこの教えを人びとに伝える力の乏しいのを、嘆かないではいられません。きょう、砂川村に新たな聖堂が建設されたのに際し、大いなる慶びを禁じえません。本臼お集まりの信徒のみなさんは、百人を超えておられます。これから教会がますます発展されることを祈念いたします」

ミサが終わると、洗礼を希望していた志願者十九人の洗礼が行われた。

式典が終わると、赤飯が振る舞われた。教会の中は賑やかな話し声に満たされた。

夜に入り、エブラル師による説教が行われた。

幸福(さいわい)なるかな、心の貪しき者、天国はその人のものなり。幸福なるかな、悲しむ者、その人は慰められん。幸福なるかな、柔和なる者、その人は地を嗣(つ)がん。幸福なるかな、義に飢ゑ渇く者、その人は飽くことを得ん。幸福なるかな、憐憫(あわれみ)ある者、その人は憐憫を得ん。幸福なるかな、心の清き者、その人は神を見ん。幸福なるかな、平和ならしむる者、その人は神の子と称へられん。幸福なるかな、義のために責められたる者、天国はその人のものなり。我がために人なんちらを罵(ののし)り、また貴め、詐(いつわり)りて各様の悪しきことを言ふときは、汝ら幸福なり。

マタイ伝福音書・第五章第三節~第十一節

「ある時、主イエス・キリストは、山に登り大勢の群衆に話しかけられたのです。今読み上げた聖句の中で、イエスは八回『幸福なるかな』と祝福の言葉を投げかけています。一瞬、これには謎めいた不可解な印象を感じます。しかし、これは外見的な充足感ではなく、イエスの慈しみの愛に満ちているのです。たとえば、『心の貧しき者』とは、自らの貧しさを心から認めて、ひたすら神を信頼する人のことです。まさにそうした人こそ、天国に迎え入れられるのです。この八項目を心静かに味わって下さい。そこにはイエスの姿とイエスが命を賭けて実現されようとする至福の心を汲み取ることができるはずです」

これから教会は、堺幸助、内野茂兵衛、堺周平、境弥兵衛、それに伝道士一条鉄郎の五人が信徒代表としてとりしきる。

教会は単に教会であるばかりでなく、宣教学校として付属の小学校を運営する。村の小学校の月謝を支払えない家庭の子どもたちを無料で教育するのだ。すでに三十人が希望している。宣教学校は、宮城県から来た一条鉄郎が教師を勤める。

*

この目、ジェルマンは小田原を歩いていた。足腎も軽い。オルガンが聖トマス教会の警式に賛美歌を奏でるとうれしかった。また、角太郎からのはがきが手元にある。そこにはかならず、オルガンの音色を確かめに来て欲しいとあった。

『武州砂川天主堂』 同時代社

『武州砂川天主堂』 同時代社

西洋美術研究者が語る「日本美術は面白い」 №112 [文芸美術の森]

奇想と反骨の絵師・歌川国芳

美術ジャーナリスト 斎藤陽一

美術ジャーナリスト 斎藤陽一

第7回 「おきゃんで色っぽい美人画」

「武者絵の国芳」と呼ばれた歌川国芳は、当時、「美人画は得意ではない」と言われることもあったようですが、なかなかどうして、現在、彼が残した「美人画」を見ると、どこかおおらかで、それでいておきゃんで色っぽい独特の味わいを持つものが多い。

上図は、当世美人を伝統的な画題に見立てて描く「見立て絵」の趣向で描かれた「大願成就有ケ滝縞・文覚」と題された作品。

左上の四角い枠内に描かれているのは、平安時代末期から鎌倉時代初期の真言宗の僧・文覚上人の姿。

彼は元北面の武士(遠藤盛遠)でしたが、誤って女人を殺してしまったことから出家し、熊野の那智の滝で荒行に励みました。その様子を「コマ絵」にしています。

左上の四角い枠内に描かれているのは、平安時代末期から鎌倉時代初期の真言宗の僧・文覚上人の姿。

彼は元北面の武士(遠藤盛遠)でしたが、誤って女人を殺してしまったことから出家し、熊野の那智の滝で荒行に励みました。その様子を「コマ絵」にしています。

画面に大きく描かれた女性は、滝の流れを模様にした着物を着て、数珠に見立てたほおずきを輪にしたものを手に持っている。

この絵の題名の「大願成就有ケ滝縞」とは、「願いがかなって有り難い」という意味と、この女性が着ている「滝の縞模様」とをかけています。女性が手に持つ団扇には水玉模様が描かれていますが、これは「滝のしずく」を表わしたものでしょう。

この絵の女性は、普段着をあっさりと身にまとった気取らない格好をしており、こちらに何か話しかけてくるような笑みを浮かべています。おきゃんで色っぽい雰囲気を感じさせますね。

このように、おおらかで格好つけない、親しみやすい「美人画」を描いたのが国芳でした。

上図は、団扇型の紙に描いた国芳の「団扇絵」です。

「団扇絵」と言っても、必ずしも団扇に貼り付けて使うものばかりではなく、このように一つの趣向として団扇型の紙に描き、それを掛軸や屏風などに貼り付けて楽しむものもありました。国芳は、美人画を描くとき、この形式を好んで使っています。

「団扇絵」と言っても、必ずしも団扇に貼り付けて使うものばかりではなく、このように一つの趣向として団扇型の紙に描き、それを掛軸や屏風などに貼り付けて楽しむものもありました。国芳は、美人画を描くとき、この形式を好んで使っています。

この絵の主役は、物干し台の手すりにもたれて、夕風に吹かれながら涼をとっている女性。髪の毛のほつれが涼風の気配を伝えます。

西の空にはかすかに残光が見えますが、空の色はだんだんと濃紺に変わりつつある。そこに、ウロコ雲がゆっくりと動いている。暮れなずむ黄昏時の情感を巧みに表現しています。

西の空にはかすかに残光が見えますが、空の色はだんだんと濃紺に変わりつつある。そこに、ウロコ雲がゆっくりと動いている。暮れなずむ黄昏時の情感を巧みに表現しています。

手すりに身体を持たせかけた女は、浴衣の腕をまくり上げて、涼風を楽しんでいる風情。口もとには、国芳描く女性特有の笑みがこぼれている。

この絵の女性からも、日常の一コマを切り取ったような親しみやすさが感じられます。

この絵の女性からも、日常の一コマを切り取ったような親しみやすさが感じられます。

次は、こんな「美人画」(右図)はいかが・・・・

次は、こんな「美人画」(右図)はいかが・・・・ この絵は、美人と子どもを組み合わせて12カ月の風物を描いた「美人子ども十二カ月」シリーズのひとつ「清月の月」。

「清月」とは「旧暦八月」のことで、「清月の月」はすなわち「中秋の名月」のことです。この絵でも、右上の空には満月が浮かんでいます。

「清月」とは「旧暦八月」のことで、「清月の月」はすなわち「中秋の名月」のことです。この絵でも、右上の空には満月が浮かんでいます。

ここは、隅田川に臨む二階の座敷。

板敷に座って、女と子どもが名月を眺めている。女は手に湯呑を持ち、ゆっくりとお茶を楽しんでいる・・・

板敷に座って、女と子どもが名月を眺めている。女は手に湯呑を持ち、ゆっくりとお茶を楽しんでいる・・・

右上の丸い「コマ絵」には、永代橋と千石船の白帆が描かれる。遠くの背景にシルエットで見えているのは佃島らしいから、ここは深川の遊郭かも知れない。してみると、女は遊女、子どもは禿(かむろ)という設定も考えられます。

左側に描かれた障子を見てください。満月の光に照らされたススキの影がくっきりと映っています。よく見ると、板敷には人物や手すりの影もありますね。しかし、女と子どもの姿そのものには「影」が描かれていない。

一般的に、日本絵画には「影」を描きこむという伝統はないのですが、この絵の「影」は、国芳が西洋画から学んだ陰影表現でしょう。

一般的に、日本絵画には「影」を描きこむという伝統はないのですが、この絵の「影」は、国芳が西洋画から学んだ陰影表現でしょう。

次に、女が着ている浴衣の鮮やかな青の模様に注目してください。(下図)

実はこれ、「雪の結晶」を描いたものです。

実はこれ、「雪の結晶」を描いたものです。

この絵が描かれる4年ほど前の天保3年に、古河の大名・土井利位(どいとしつら)が出版した『雪華図説』で初めて雪の結晶図が紹介されました。

国芳は、当時知られたばかりの新しい「結晶図」を、早速、着物の柄に取り入れたのです。国芳は、新しい趣向に積極的でした。

国芳は、当時知られたばかりの新しい「結晶図」を、早速、着物の柄に取り入れたのです。国芳は、新しい趣向に積極的でした。

近年、歌川国芳は「奇想の画家」として注目を集めていますが、次回は、そのような特徴が顕著に出ている「戯画」や「動物見立て絵」といったジャンルの絵を紹介します。

(次号に続く)

子規・漱石 断想 №4 [文芸美術の森]

子規・漱石 断想 №4

司馬遼太郎・「雑談『昭和』への道」制作余話 栗田博行

(司馬遼太郎さん追悼のため、再度予定を変更しました)

はじめに

「日清戦争従軍を強行した子規の心意は?」という関心から再開した当欄でしたが、大江健三郎さん追悼に続けて、同じく子規愛の日本人の先達・司馬遼太郎さん追悼のため、また予定を変更させてください。(今年は、司馬さん生誕100年にも当たります。)

前回述べましたが、筆者が郷里のNHK松山で「人間・正岡子規」を企画した時、シリーズの出演者として司馬さんを推薦してくれたのは大江さんでした。企画の段階で相談にうかがった時、「今の世に子規のような人を探せば、どんな人でしょう?」と質問したのでしたが、一拍考えられてのち、「…司馬遼太郎さんみたいな方じゃないかナ…。そうだ、司馬さんにもお願いしてみたら」と、司馬さんへの出演交渉を後押ししてくれたのでした。そして昭和56年、子規記念博物館・開館記念講演のために松山に来られて、お二人は初めて顔を合わせられたのでした。その機会に、山本健吉さんも加わった「今子規をわれらに」と題した鼎談番組に出演していただきました。子規を語って意気投合され、収録後の酒席で年来の友という雰囲気で会話を楽しんでおられた司馬・大江お二人の姿が目に浮かんで消えません。お二人とも文学者としての根っ子に、子規が存在していた点で通い合っていたと思います。司馬さんの場合、「坂の上の雲」はその結晶のひとつと言えましょう。

松山で子規を語っていただいた5年後(昭和61年)、筆者はNHK大阪局で「司馬遼太郎 雑談『昭和への道』」という教育テレビ番組を企画し、司馬さんに45分のひとり語り12回を引き受けていただいたのでした。司馬さんが亡くなられて2年後の平成10年、その内容は全編書き起こされてNHKブックス「昭和」という国家として出版されました。

掲題の拙文は、その中に掲載していただいた番組制作の裏話です。拙文にも12回の番組での語りにも子規のことは語られていません。しかし、明治時代にあって子規がその従軍体験から素朴・根源的に着眼した日本人の「戦争と平和」という巨大な主題に、司馬さんは「昭和」を兵としても苦しんで生きた日本人として、全力で取り組んでくださったと思っています。その点で、文意は当欄と拙文はつながっています。予定変更を重ねることをご了解ください。

…‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

司馬遼太郎・「雑談『昭和』への道」制作余話

すみれ色の空に、三日月が浮かんでいる。

かりに今、司馬遼太郎の名で書き記され、発言・記録されたあの膨大な言語活動の全てを

集めたとしても、そこに描き出されるのはまだその三日月の弧のようなものにすぎないのではないか。その弧が孕む球体の大きさを、みんなでもっと顕らかに見えるものにしたい。その時、第一の手懸かりはその弧をなすものだが、あわせて司馬遼太郎に接した者たちの記憶も可能な限り集めるといい。それらを合わせて、あの透き通って張りつめた球体を視えるようにし、それを成立させていた重心の深さを解るようにしたい。そしてどのようにして、その重心点のあたり( 人なつこい少年の笑顔と青年期の憂悶の表情が重なって見えるあたり)から、重力に逆らってあの言葉と態度が放射し返されてきたのか、その機微を深く識りたい。そこでやっと、日本人・福田定一と作家・司馬遼太郎で構成された巨大な人間像のなかで動いていた〝根源的主題意識〟とでもいうべきものに近づけるよぅになるのではないか:…・。読むものの心を励ます数多くの人間像を日本人に共有させてくれた司馬遼太郎。われわれは今逆に、司馬遼太郎の人間像をこそ、共有したいのではないか…。

仕事の記録としての小文をお引き受けして、そんなヴィジョンと願いの入り交じったものが胸中を走る。与えられた時間から、この稿がほとんど記憶をもとに書かれるものであることをお許しいただきたい。

「あのね、きのう決めた題の上にザツダンとつけてとのことよ」。みどり夫人から、司馬先生の意向を伝えるそんな電話をいただいたのはたしか昭和六十一年一月一七日の昼頃だったと思う。まだ昨夜の宿酔が残っていた。

「あのね、きのう決めた題の上にザツダンとつけてとのことよ」。みどり夫人から、司馬先生の意向を伝えるそんな電話をいただいたのはたしか昭和六十一年一月一七日の昼頃だったと思う。まだ昨夜の宿酔が残っていた。 その前日、昭和六十一年一月十六日。われわれ三人((企画、筆者。担当デスク、中川潤一。番組ディレクター佐多光春いずれも当時NHK大阪放送局、通称BK勤務)は、初めて東大阪の司馬家に伺った。

前年の昭和六十年の四月、教育テレビに年間を通して何らかの出演をしていただけることが決まつた。勇躍その中身を決めるタタキ台(企画案〉を三人で作り、次々と司馬家に送った。しかし返事が戴けない。その状態が半年余り続いた。追い込まれ、ジリジリして来た年の暮れ。単身下宿で独酌しながらNHK特集「戒厳指令〝交信ヲ傍受セヨ〃2・26事件秘録」を見ていた私の中に、忽然とある着想がうまれた。「そうだ、昭和だ!」あぐらをかいていた背筋のあたりに、〝司馬遼太郎よ、昭和を語れ″という挑戦的な黝ずんだ気分が走ったのを憶えている。翌日私は中川・佐多両君にこの着想を話した。

「先生に〝昭和″というテーマをひとり語りでというアイデアを、もうこの際電話で投げてみようと思うがどうかね。要するにオールオアナッシング。これでだめなら司馬遼太郎年間出演の話はもう無い。一方、OKがもらえればそれなりの心構えがいる。そういうアイデアだ」。ふたりのしり込みを心配したが、一も二もなく彼等は賛成だった。彼等にすれば、額を集めて粘っこく坤吟した末に結果は不毛に終わるかも知れないタタキ台作りという作業に、もう一回取り組まなくても済むということもあったのかもしれない。

ふたりの態度に励まされすぐ司馬家に電話を入れた。いつも通りみどり夫人が出られた。主旨を申し終えると、受話器の向こうに、一瞬柔らかい沈黙が生まれた。そして「いいの? 栗田さん。乃木の時も大変だったのよ」。言外に、そのことは解っているのね、そしてそれでもあなた達はいいのね、という穏やかな念押しと心遣いが感じられた。「解ったつもりの上での、お願いです。一度、先生にお諮りいただけませんでしょうか」「じゃそうするわ。いいのね」。そんなわずか数分のやりとりだった。大事なところを粗野に踏み越えてしまったのではないかという迷いが無かった訳ではないが、ともかくもう後日のご返事を待つしかない。別件に向かう気分になりかけた矢先、電話が鳴った。夫人からだった。「さっきのこと、ゼヒそうしましょとのことよ。よかったわね」。お声の明るさに、交渉成立おめでとうという響きを感じた。「それで、出来るだけ早く打ち合わせといってるけど、どうしましょ?」。その間何分くらい経っていたのか。ともかくアッケに取られるような速さで、半年余り難航していた企画が「〝昭和〟をひとり語りで」ということに決まった。

その年ご夫妻は熊本で年末年始を過ごされるとのことで、帰阪後年明け早めにお訪ねするということに決まったのだった。

その年ご夫妻は熊本で年末年始を過ごされるとのことで、帰阪後年明け早めにお訪ねするということに決まったのだった。 日本はなぜ 「昭和」という破滅への道を歩んだのか?

午後三時にお訪ねし、夕方六時すぎに辞去するまでの三時間余り。歴史を書いてきた者の務めとして取り組んでみますという穏やかな表明の後、「戦後四十年考え続けてきた」というその思索のポイントがとどまることなく展開された。お話は本書一章から三章にあたる内容を中心に流れたが、熱が入ってくると、一瞬は話題の飛躍と思えるような独特の断言が繰り出された。「若い人がマネーゲームに勤しむ。働いて、つまらない収入を得ることの大事さを誰も教えない。これでは社会は壊れてしまう」「繁栄は続きません。産業の神様は必ずよそへ移ります。その時、落ち着いて老いさびたクニに、日本をどう作って行けるのか……土俗の日本人として、真剣にそれを考えないと」。(こんな飛躍と思えるような言説が、実は司馬遼太郎の重心点から発する厳しく真摯な思考の連続としてあらわれていたのだということを、今たくさんの人々が思い返しているのではないだろうか)。

この打ち合わせの終わり際、「じやあ題をどうしよう~」というお尋ねがあり、「今日うかがったお話は先生としての〝昭和への道〟という……」と口ごもりかけると、「ア、それはいい。それにしましょう」と、一挙にタイトルが決まるところまで進んでしまった。辞去する際、玄関まで送り出して下さりながら、「昭和を語れ、といってくるジャーナリズムが居るのか、と思ったよ」とひとこと。挑戦的な気分まで見透かされていたかとヒヤリとしたが、この一言は、この仕事が終わるまで、われわれを根本から励まし続けるものとなった。BKに帰着した後われわれはたちまち激しい職場酒になってしまった。これからの緊張のともなう仕事への小さなチームの旗揚げ式の気分が底にあった。あっという間に一本半が空になった。

その宿酔の残る頭への夫人からの電話だった。とまどいながら 「ザツダン。〝雑談〟

のことですね」とご返事し、たちまち粛然とした思いに捉われた。

昨夜辞去した後、われわれが感奮し、酔い、書生のように吠えていたその時間。ひと

り、この主題での昭和六十一年の同時代社会への発言の意味を自問自答し、影響を測り、その宣明の仕方につき思い巡らし、最も熟した結論に行き着いていた人間の像が見えた気がしたのである。「わかりました」とお答えして、タイトルが決まった。司馬遼太郎・雑談「昭和」への道。〝雑談〃。 さまぎまな点で「自由な言論」の謂だった。

これについて、後日談があった。数日後、私は当時の上司、BK制作部長岩下恒夫氏に

このことを報告した。「みどり夫人からのそんなお話もあり、〝ザツダン〟とつけます」。一拍あって 「君は、それをお受けしたのか?」 「はあ、先生がそういわれるのですから」。予想どおりの誰何を、予定稿で切り抜けたということである。岩下部長がいいかけたのは、〝司馬遼太郎が昭和を語るというほどの番組に、「雑談」などと冠していいのか。かりに司馬さんがそうでも、お受けしないのが君のとるべき態度ではないか…〃というようなことだったろう。このことを後に「お受けしたのかと上司に叱られましてね」とお話すると、先生はあのニッコリとした笑みを浮かべて、「ソリヤ、古―い、サムライみたいな人のゆうことやな」と愉快がられた。

収録開始。素材録画は十二回すべてBKのスタジオセットで行われた。録画も放送も主

題が連続する三回分をワンセットとし、年間四回に分けて行った。その第一回録画がいつだったか思い出せない。鮮明に思い出すのは、スタジオに現れた司馬遼太郎が全くの手ぶらだったということである。

何事かを語りはじめ、語り続ける。その運動は、自分が終わるという意志を働かせるまで

連続して止まない。生身の聴衆がそこにいるわけではない。三台のカメラがこちらを向き、言葉もそれを発している自分の姿もすべて記録している。そして昭和六十一年代の同時代社会の全域にやがては放たれ、送り出されていく。

「昭和」という主題について一人っきりで行うそのような行為に、司馬遼太郎は一片のメ

モも手にせず臨み、それを全十二回やり切ったのである。

あの「座談の名手」司馬遼太郎は、この仕事では言いよどみ、口ごもり、言い足し…、小さく絶句することさえしばしばだった。あの、貼りついて消えないかと思われた人なつっこい少年の笑顔が消え、戦争を体験した世代の、ざらりとした魁偉な相貌を現す瞬間が度々あった。いつもは快活で穏やかな話し手の声が荒々しくウラ返りかけることさえあった。

あの「座談の名手」司馬遼太郎は、この仕事では言いよどみ、口ごもり、言い足し…、小さく絶句することさえしばしばだった。あの、貼りついて消えないかと思われた人なつっこい少年の笑顔が消え、戦争を体験した世代の、ざらりとした魁偉な相貌を現す瞬間が度々あった。いつもは快活で穏やかな話し手の声が荒々しくウラ返りかけることさえあった。 番組はおのずと、司馬遼太郎の精神の動きの同時進行ドキュメンタリーとなった。そして撮り当てたのは、その語り手の正直さと誠実さと真剣さだった。第一回「何が魔法をかけたのか」の終了部。四十分を超えて苦々しい「昭和」を語り継いだのちに、「口で言うだけでは、皆さんにこの実感は伝わっていないと思います」と述べ、「しやべること」を虚しがり、「……小説の形で書くべきか、しかし小説も…」と気迷いを見せ、そこでいったん発言者としての義務を自分に呼び醒まして、「まあ、二度あることはないと思います。今、統帥権なんてないわけですから」と断言。その上で、もう一回その発言をしている瞬間の自分の想いを吐いてしまう。「しかし、この記憶を感覚として伝えたいんですけれど…私は非力ですなぁ…」と。ここには、ひとりの男が焦燥に身を操む姿が記録されている。「…私は非力ですなぁ…」というひとことに、どう向き合えばいいのか。

語るという行為の中の司馬遼太郎が、自己の内面を開示する正直さに胸を突かれた。ま

た、不断に発語しながら、メッセージが相手の内部に届いているかどうかを配慮し続ける姿勢の緊張度の高さ、つまりは聞き手への誠実と主題への真剣さに心打たれた。

この第一回の冒頭では、司馬遼太郎は作家としての自分の創作の根源を正直に開陳して

いる。この上もなく平明なことばで。「敗戦のときが二十二歳でした」「なんとくだらないことをいろいろしてきた国に生まれたのだろうと思いました」「昔の日本人は、もう少しましだったのではないか」。それが「私の日本史への関心になった」というのである。BK副調整室で始まったばかりの録画画作業に目配りしながらこれを聞いた時、私は、それまで解らないでいた人間・福田定一の作家・司馬遼太郎への歩みが、沁みるように腹に落ちる気がした。焼け跡に降り立ち「こんなことではなかった日本」を思い始めた青年・福田定一。しばらくして彼は「もう少しましだった日本人」の発掘に向かう。それは可能だった。「昔の人」の中に……。

そのことによって彼の精神は躍り出す。彼は〝司馬遼太郎〃となっていく。その作業を繰り返し、彼は『坂の上の雲』の時代までは来ることができたのだ。しかしそこから先彼は、一歩も前に進めない。そのような作家だった司馬遼太郎が「昭和」を語る作業が、今このスタジオで始まってしまつた。それは、これから一年間続く。自分は大事なところを粗野に踏み越えてしまったのではない か、という思いがまた胸を走った。

〝雑談″と冠し自由でのびのびとした言論を目指したが、「昭和」への道を語ることは、

司馬遼太郎にとって苦しく晦渋な精神の力行となった。「栗田君、〝昭和〃ばかりしやべっていたらハラワタが腐るよ。たまには元気のでることも話させてくれよ」。そう言って「昭和」という主題から遁走したことさえあった(付論1)。しかし彼は、結局それを自ら捨てた。一日にして主題に復帰。あらたな撮り直しを申し出てくれて、われわれをビックリさせた。

メモ一片手にしない自由な言論は、きびしく真剣な内心の乗り越え作業の連続だったはずである。最終回「自己解剖の勇気」の最後「十二回、よくしやべったものだと思います」という正直なひと言の含んでいる重さに目をとめていただければ、と願う。

リアクションの第一号は放送前にやってきた。五月十九日。夜の第二回の放送に備えて気を遣り始めた夕刻、ふと見ると私の机上に一枚のファックスが載っていた。「私は陸軍騎兵としてノモンハンを体験した者……今夜の番組にこのファックスで参加したい……司馬遼太郎氏は『白血球』を血液に持っていられるのだろうか……日本民族体をむしばむ病原菌の媒介者と考察するが如何か……」。よくある論法が慇懃無礼な文章で綴ってあった。住所、氏名、電話、ファックス番号までキチンと記してあった。実はこの日の昼間、告知番組を数回放送した。それは第一回の中の、ノモンハンに触れた次の言葉を材料にしていた。

「日本軍の死傷率は七五パーセントにのぼりました。引くも進むもなく七五パーセントが死に、傷つきました。死傷率七五パーセントというのは世界の戦史にないのではないでしょうか。よくぞそこまで国民教育をしたものだと思います」。

前半には、佐多ディレクターが発見してきたロシア側撮影のノモンハン戦場のニュースフィルムの映像を被せた。ひとりの日本軍兵士が逆さまに土壌にずり落ちる。ずり落ちる様子に命が絶えよとうとする瞬間であることが感じられる。そのあと司馬先生の顔となって「よくぞそこまで国民教育をしたものだと思います」とつなげた。戦後四十年考えて来た末の憤りが、ナマに噴出しているような部分だった。

告知番組としては成功し、インパクトの強い内容にはなっていた。しかし三十秒である。それがこの日、せいぜい二回放送されたろうか。それでもうこのリアクションである。「やっぱりか…」と思った。「もうこんなのが来たよ」と中川、佐多両君にファックスを見せた。河井継之助の風土を郷里とするデスクの中川君は「来るんでしょうねエ」と呟いて、そのタフな面差しを濃くした。担当チームで一番品のいい実務型インテリの佐多君は「僕のステプレが成功しましたね」とキラキラとした表情を見せた。怯まない彼らが嬉しく、一段気が引き締まるのを憶えた。。「コレ返事しない線でいくね」という私に、「イイんじゃないでしょうか」と中川君。こうして、オンエア前に昭和六十一年の同時代社会との実際の接触が始まった。

オンエアまでまだ時間があった。その間を利用してみどり夫人に連絡をとった。このような特異なタイプの反響が司馬家にもあるかもしれないことが気になったのである。この仕事の場合、こんなことも連絡しあった方がいいのではないか。今夜の放送からいいも悪いも反響はお伝えし、司馬家にあった反響も両面お教えいただいたほうがいいと思うが、と相談申しあげた。「ゼヒ、そうしましょ。そうして下さい」とのご返事だった。われわれは組織の中にあるが、司馬家は社会の中に裸で浮かんでいることを思い、胸が痛んだ。

昭和六十二年三月三十一日。全ての放送が終わった。切迫した気分で司馬家に車を走らせるようなことも起こったが、結局は全て無事終了することができた。全期間を通じて戦争体験世代を中心に素晴らしい手紙や葉書、モニター報告が寄せられた。その最後の十数葉をお送りする時、「これらが、それだけぶん日本人の言論行為の成熟であることを喜んでいます」という旨申し添えた。後日先生にお会いした時「ほんとうに市民の方のご意見

はりつばでしたねエ」と、あの人なつこい少年の笑顔が輝いた。

それから九年。

先生の訃報に接した。

新開にみどり夫人の言葉があった。「司馬遼太郎はいつもいつも、この国の行く末を案じ

ておりました」。沢山の追悼の文章の中で野坂昭如氏の 「司馬さんは〝この国への想い 〟を宿癖となされた。それが破裂して亡くなられた」とのひとことが、こたえた。みどり夫人の談話取材記事から「なんだかたいそうなことになってしまって、もっとさりげない生き方ってないかしら」「ええねん、これで」という会話が晩年ご夫婦の間にあったことを知った。

それから二年。あの笑顔を見てから十一年。

すみれ色の空に〝宙に浮かんだ風船″がみえる。宙に浮かんでいるのは悲しみがいっぱ

い張りつめているからだ。それでも、その風船にお願いする。

先生に「ええねん、これで」と言ってくださるようお取り次ぎ下さい、と。

平成十年三月

…‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥…‥‥‥‥‥‥‥‥‥

おわりに

以上、昭和61年から62年にかけてNHK教育テレビで放送した「司馬遼太郎 雑談『昭和への道』」の、制作裏話でした。NHKブックス「昭和」という国家として出版するにあたって、お求めいただいて執筆したものです。司馬さんが亡くなられて2年後の平成10年に記したもので、お世話になったみどり夫人は御健在の頃でした。自ずとみどりさんに呼びかけるような結びになってしまいましたが、そのみどりさんも、平成16年に逝去され、今は亡き方です。ここに心より哀悼の気持ちを捧げます。

番組は45分の語り下ろし12回となりましたが、出版されたブックスの内容12章は、そのまま番組タイトルと同じになっています。以下にそれをご紹介しておきます。手もとにある、平成30年発行の21刷りのブックカバーの文言を活用させていただきます。

なぜ無謀な戦争がはじまったのか? 貴重な「司馬昭和論」!

国民作家が ‷魔法の森の時代″の謎を解く

とのリードコメントに続いて

リアリズム・合理主義・愛国心を失った「異様な時代」を解剖する

とあり、全12章が紹介されています。

第一章 何が魔法をかけたのか 第二章 ‷脱亜論″私の読み方

第三章 帝国主義とソロバン勘定 第四章 近代国家と‷圧搾空気″―教育勅語

第五章 明治政府のつらさー軍人勅諭 第六章 ひとり歩ききすることば」―軍隊用語

第七章 技術崇拝社会を変えたもの 第八章 秀才信仰と骨董兵器

第九章 買い続けた西欧近代 第十章 青写真に落ちた影

第十一章 江戸日本の多様さ 第十二章 自己解剖の勇気

最終部に、拙文に先だって歴史学の田中彰さんのお寄せくださった〈感想〉「雑談『昭和』への道」のことなど が掲載されています。以下は、その結びの言葉です。

本書を、とりわけ、つぎの時代を担う若い人びとに、

ぜひ読んでいただきたいと思う。

筆者も心からそう願うものです。

拙文の一節に、

〝雑談″と冠し自由でのびのびとした言論を目指したが、「昭和」への

道を語ることは、司馬遼太郎にとって苦しく晦渋な精神の力行となった

と記しました。一例をあげますと、司馬さんは昭和20年の日本の破局について

「まあ、二度あることはないと思います。今、統帥権なんてないわけですから」

(第一章 何が魔法をかけたのか)

と断言したうえで、

「しかし、この記憶を感覚として伝えたいんですけれど…私は非力ですなぁ…」

と続け、こころを震わせる風に絶句したことがありました。この絶句を司馬さんにもたらしたものは何だったのか…統帥権という魔法の杖の無い平和憲法下にあって、二度あることはないと断言したうえで、あのとき何がこみ上げてきたのか…。私は非力ですなぁ…と言葉をつまらせた衝動は何だったのか。

それから37年後の今、プーチンロシアのウクライナ侵攻が止められません。核戦争の危機さえ想わざるを得ない人類世界の現状を、冥界にあって司馬さんはどう睨み据えているのでしょうか…。

令和5年5月G7広島サミットが開催されました。記憶に残したいものの一つとして、ゼレンスキー大統領の「ウクライナを今の広島のように復興する」という言葉がありました。それとともに、サミットの合間を縫って実現した、韓国人原爆犠牲者慰霊碑への、韓国伊大統領と岸田首相の献花を、筆者は挙げて置きたいと思います。

慰霊碑は昭和45年に平和記念公園の外で建てられ、平成11年に平和記念公園内に移され、これが初めての日韓首脳揃っての訪問でした。在日韓国人被爆者10人の方がこれを見守ったのでした。慰霊碑には、判明している死没者約2800人の名簿が納められているとのことです。

被爆後78年、碑建設後53年の歳月を経ての事でした。日本近代の近隣アジアに残した負債に鋭敏だった司馬さんが、この情景を目にするとすれば、どんな思いを胸中に浮かべるのでしょう…。

当ブログ第一回で紹介したのでしたが、子規が東京湾に立つ巨大な平和の像を空想したのは、明治31年元旦でした。そこから400年も後の東京湾で、その像は修復を待つという内容の文章でした。

国家・戦争・平和…。限界に来た地球温暖化・資源枯渇…。コロナ禍の下、核を持つ人類が直面してしまった巨大な主題をめぐってさ迷い続ける、戦前の昭和生まれの老人の想念の飛躍・混乱・停滞にお付き合いください。

(令和五年八月)

…‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥…‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

※次回は当欄再開時に予告した主題「日清戦争従軍を強行した子規の心意」に戻るつもりです。ただ体調の不安定が続いており、アップ予定を申し上げかねています。しばらく今回記事を掲載継続します。お許しください。

浅草風土記 №9 [文芸美術の森]

吉原 2

作家・俳人 久保田万太郎

二

…正面に高く「沢の鶴」醸造元の大きな提燈の列が暗い中ぞらを画っている。両側には、木馬館、松竹館、三友館、大勝館、そうした公園の活動写真の小屋の名を一つ一つにしるした、玉子形の、やや小ぶりな提燈が透きなく並んでいる。――その提燈のあかるい光の中に犇((ひし)めく群衆、真っ赤な中へ真っ黒に大頭と大きく書いた看板、金箔うつくしい熊手、鳥居に立添えたカサカサの笹、客をよぶ商人たちの姦しいわめきにまじる神楽の音……。一ト足「大鷲(おおとり)神社」の境内へ入ると一しょに、辛うじてわたしたちは、それまでの凡常な「縁日」意識からすくわれた。

と同時にわたしたちは人波にもまれ出した。いままでのように安閑とあるいてはいられなくなった。奴、万盛庵、梅園、来々軒、一仙亭、透きなく並んだ両側の提燈の記名は間もなくそう「活動写真」から「飲食店」に移って行った。実だの、小楽燕だの、清吉だの、浪花ぶし語りの芸名が時を得顔にそのなかに立交っていた。――と、急に、神楽堂の近くまですすんだとき、ピッと前方から逆にわたしたちは後ろへ押返された。――危くわたしたちはふみ留った。

「押しちゃァいけない、押しちゃァ……」

みおつくしのように立った巡査たちは声を唆らしていった。赤い筋の入った提燈がどこにもふり廻された。

「女はこっちへ来い、此方へ。~危いから此方へ来い」

混乱 -

連れの名を呼交わす声。

賽銭を投げる音。

子供の泣く声。

わたしはそのまま神楽堂の下を左へ切れた。、わずかにその渦中から抜出すことの出来たわたしたちの行く手に立ちふさがった熊手店。――五彩映(まば)ゆい熊手店。――狭い道を圧してずらりと両側に立並んだその店々の小屋がけの光景こそむかしに変らない光景である。むかしながらの可懐しい光景である。――わたしたちは……すくなくもわたしは、その瞬間.電機をわすれ、自動車を忘れた……今を人の出さかりと、ただもうわめき立てる商人連の声をいっそ夢みごこちにわたしは聞いたのである。

が、そうしたわたしの心もちはすぐ冷え返った。「検査場の門」から吉原の廓内へ入ったことによって惨めに冷え返った。なぜならそこに「天柱くだけ地経かくるかと思はるゝ笑ひ声のどよめき」も感じられなければ「さっさ押せ\と猪牙がかつた言葉に人波を分くる群」もみ出されなかったからである。「河岸の小店の百噛りより、優にうづ高き大雛の楼上まで、絃歌の声のさま\に沸き来るやうな面白さ」の、そうした光景を廓内のどこにもわたしは求める事が出来なかったからである。――たった一けん、大門に近いとある引手茶屋の店さき、閉めた障子の硝子越しに一人のお酌の大鼓を火鉢の上にかざしているのをみた以外には、三味線の音、太鼓の音一つわたしは聞かなかった。座敷へいそぐ芸 妓の姿一つわたしはみなかった。

これよりさき「検査場の門」へ入ろうとする際で道は二つにわかれる。一つは、「吉原へ」である、一つは、「公園へ」である。犬鷲神社の境内を流れ出た人たちは原則としてその前のみちをとるべきだとわたしは信じていた。すくなくもわたしの子供の時分にはそうした「慣例」が作られていた。が、いまはもうそうした「原則」も「慣例」も無力になったことを、その証拠を、昨夜まのあたりにわたしはみた。-わたしたちのようにそこからそのまま、「検査場の門」 へ入るものは実に其うちの三分の二 いいえ、もっと少いかも知れなかった。後ほ去んな有無なく「公園\のほうへ流れ去る群衆だった。――しかもそこには、中ぞらに張りわたされた一本の綱の真ん中に、「公園近道」そうした文字の、墨痕淋滴(ぼっこんりんり)、夜目にもしるく書きなぐられた紙片のしずかにしらじらとぶら下っていることを誰も不思議と感じないのをどうしよう……。

「たけくらべ」の出来たのは明治二十七年から八年にかけてである。明治二十七年といえばわたしの六つのときである。「角町京町処々のはね橋より」とあるように非常門の外でさえなお別橋の行きかいだった時分である。だから「何とみたらいいだろう。われわれ、この光景を?」とそうは正面を切るもののその光景をわたしたちの知ろうわけがない。でも物ごころがついてからは毎年欠さず書人にして(ということは、どこにもこれという遊

び場所をもたなかったそのころの浅草の子供たちは、正月を除いて、夏は三社の祭礼と富士市、冬はこの酉の市と年の市とをどんな事ででもあるように、その日の近づくのをそれぞれたのしみにしたものである)あるいは親たちと、あるいは店のものたちと、やや長じては友だち同士、必ずわたしたちはその人込のなかへもまれに行った。だからそのことは、わりとはッきりした印象をわたしたちは残している。1それだけわたしたちにすると、

大鷲神社の境内ほどのことはなくっても、とても仲の町、押しッ返されないまでもたやすく通り切れることではあるまいとおぞくもそう思ったのである。-いいえ、「張見世(はりみせ)」だの「積夜具」だのといったもののあった時代のことをおぞくもわたしたちはおもい浮べていたのである。

折からの御大典奉祝、廓の中にはどこにも紅白の布で巻いたはしらが立ち、花暖簾(はなのれん)といった感じの、天地を紅と浅黄とで染めた鶴と亀との模様の幕が張りまわされ、そのうえに提燈の火があかるく照りはえていた。そうして仲の町には、市松の油障子、雪洞(ぼんぼり)、青竹の手摺。――丹精を凝らした菊の花壇が出来ていた。――が、いえば三々五々、何の混雑もみせずおもいおもいのしずかな歩みを運んで行く人影は、それぞれの人かげは、あまりにその華やいだ光景を裏打しなさすぎた。――ということは、その空しい、白け切った、浮足立った感じの行きかいの中に、その花壇の菊のいろは越せ、下葉は枯れ、茶屋々々の門の番手桶の濡れは乾いていた。-――あかるい燈火のかげをふいてわたる冷めたい夜風をわたしは襟もとに感じた。

…忘れられた吉原よ

『浅草風土記』 中公文庫

『浅草風土記』 中公文庫

妖精の系譜 №56 [文芸美術の森]

イギリス児童文学と旅 3

妖精美術館館長 井村君江

妖精美術館館長 井村君江

旅と文学

子供が自分たちのものとして手に入れた大人の作品を三つ挙げたが、バニアンは主人公の遍歴と冒険の物語であり、ロビンソンもガリヴァtも海に出て見知らぬ国へ旅をし、遭難する物語であって、こう並べて見れば三つとも「旅」と「冒険」という要素を含んでいることに気づく。そしてまたイギリス児童文学を通覧してみると、フレデリック・マリアットやロバート・バランタイン (一八二五-九四)、ロバート・L・スチーヴンソン(一八五〇-九四)等々、海の旅に出てさまざまな事件に会うという海洋冒険ものが多いことに気づく。事実全体を概観して見れば、イギリスでは子供の生活をリアルに描いた生活童話よりも、ファンタジィを主とした童話の方が多いのである。これは、フェアリー・テイルの伝統が古くからいきわたっていたことにもよろうが、「妖精の国(フェアリーランド)」の旅から現代でも「何処にもない国(ネヴアネヴアランド)」とか「不思議の国(ワンダーランド)」といった不思議な夢幻の未知の国へ行き、次々と珍しいものに出会う物語の構造を持ったものが多い。すなわち海洋ものと同じく、ファンタジィの物語も「旅」という要素が介在しているのである。このイギリス児童文学に目立つ二つの系列に共通する「旅」という概念を作業仮説として、イギリス児童文学の特色を純文学史との連関においてここに考えてみたいと思う。

一口に「旅」といっても具体的に見ればさまざまな形がある。『天路歴程』のように宗教的意図を持って各地を「遍歴」(pilgriimage〉するものもあるし、ガリヴァーのように海へ出る「船の旅」(navigation〉もある。またアーサー王の騎士たちのような「武者修行の旅」(knightly errant〉もあり、宝を探し、母を尋ねて何千里の旅に出る「目的地の定まらない旅」(wandering〉もあるし、その意志もないのに「不意にさらわれてまきこまれる旅」(kidnapping〉や、ロビンソンのような「遭難」(shipwreck〉や漂流の旅もある。また探険旅行、遠征、一周旅行や見物の旅といった目的のある旅、そして、最後の審判の日まで海を航行する運命にある「さまよえるオランダ人」(flying Dutch-man>のような呪われた旅もある。もちろんこれらの物語は旅の実際の記録ではなく、創作であればすべて空想旅行記であろうが、これらが一応現実らしさを手段として意図しているのに対して、想像された架空性を前提としているものも考えられるわけである。それらは後半のファンタジィの系列に入るものであって、大きく分けてみれば、第一に民間信仰や中世ロマンスにもとづいたフェアリーの国への旅(ファンタジィ文学となる)があり、想像された理想の国・空想社会への旅(ユートピア文学につながる)もあり、また未来の国への旅(SF小説になる)などが考えられよう。

こうした物語は、いわば「旅」というものを小説構成の枠組みに用いることによって、話にほんとうらしさをつけ加えている。例えば、作者の心の裡にある理想の国という非現実的な存在に現実感を与えるため、遠隔の地に存在していることを旅という距離感とそこへの接近という手段によって表わそうとする。言いかえれば、物語にとって「旅」は普段の生活の場と空想の世界の橋渡しなのである。そして読者はこの旅という手だてを経て、非現実の彼方に存在する国を想定しそれを期待する。海の彼方の国は多くの場合「憧博の対象」であり、「好奇の存在」であり、また「理想の映像」なのである。

では「旅」の本質は何であろうか。『広辞苑』はこれをなかなか上手に定義している ― 「わが家を出て一時他郷に行くこと」。ここには三つの要素がある。第一はわが家を出ること、つまり日常生活からの離脱、または現実のくびきを逃れることである。これは昔でも今でも、農業や商工業を営み定住生活を送るものにとっては重大な体験である。第二はその日常生活からの離脱が一応、一時的であること、これは旅するものが日常生活を捨ててしまうのではないことを意味する。つまり本来の自分としての日常生活の外に出るのであって、生活それ自体を否定するのではない。そして第二の要素は、他郷に行くことである。実はここにこそ旅と人間の精神の関係のもっとも重大な問題があると思う。

「他郷」とは未知なるもの、今まで知らなかったものである。従って他郷へ行くという体験は、その未知なるものとの出会いを意図することである。新しい未知なるものとの出会いは好奇心をそそるものであり、そこには驚きが生まれる。これはまた物語の基本的要素でもある。「わが家を出て一時他郷へ行く」、その行き方、行く過程のあり方を旅という一つの手段として、今問題にするわけであるが、この旅というところに夢や眠りをおくことも「浦島太郎」やリップ・ヴァン・ウィンクルの例に見られるとおり可能であろう。タイム・マシンを設定すれば時間的にあと戻りができ、ウィリアム・モリスのユートピアものやH・G・ウェルズのSF小説になる。夢や眠りや幻覚、タイム・マシンといったものの方が時間空間的に距離感が短く、現実との間の連関の鎖を絶ち切る力が強い。ふと目が覚めたらどこか見知らぬ国にいた、という夢による唐突な行き方は、当初からその国は夢の中に想像された国であるとしてその非現実性を指定しているわけで、この世との断絶感が強い。また覚めて現実に戻ったときの幻滅感も二つの地点の断絶から起こってくる。そこを、船に乗り足で歩いて行くという具体的行為によった方が、日常生活を継続させ、リアルなものを自然に想像につなげる。言いかえれば「旅」という手段による方が、この現実世界の現実感をそのまま他郷まで運べるわけで、本当らしさの濃度が高いものになるわけである。

さて、旅というものは規定された現実の枠を取り除くことによって、さまざまな可能性を認識するし、そしてさまざまな出来事を経験する機会が生まれる。このことによって精神は進展するわけで、「可愛い子には旅をさせよ」の諺にもある通り、旅と精神的生長を連続させた人格修養を目的とした教養小説とか遍歴小説も生まれてくるわけである。

リリアン・スミスは、その『児童文学論』の中でファンタジィを論じているが、その箇処でこう述べている。「ファンタジィはほかのフィクションとは別の風土 - 非現実のなかの現実、信じがたい世界の真実性という雰囲気のなかに生きるものである」。こう規定してから、ファンタジィには夢物語以外の型があることを説き、その中で重要なものの一つに遍歴型を挙げている。W・H・ハドソンの『夢を追う子』に見られるように、蜃気楼を追って迷子になった少年が、草原や森や山の神秘を探険し、海に出て旅を終える過程において出会う事件がその物語となっていることを述べている。そしてこの冒険と経験によって、少年が心の成長を遂げることが物語られると言っている。児童文学の場合、とくにこの旅の過程そのものが物語の重要な要素となっているわけで、旅の過程で出会う出来事、冒険というものが物語のストーリイの面白さを形作るのであり、またその過程が、主人公たちの心の成長過程となる。ウォルター・ド・ラ・メアの『サル王子の冒険』は、三匹の猿がティッシュナーという未知の国をさして旅をつづけるが、そのさまざまな旅の経験は人生のさまざまな経験であり、三匹はそれぞれに成長していくという、いわば象徴的な人生の物語に作られているものである。

ひるがえって考えてみれば、子供自身が成長していく過程というものも、この旅の本質によく似たものを含んでいるといえよう。この世へ唐突に生み出された子供にとっては、すっかりそこに同化してしまうまでは日常の場もまた他郷であり、日々は単なる繰り返しではなく、新しいものとの「出会い」であり「交渉」であり、その体験を自らのうちに「蓄積」していくことであろう。そしてもう一つ、読書という体験のうちにも、この旅の本質と似通ったところがあるのではないだろうか。文芋のなかでもとくに小説の場合などには、ノヴェル(novel)という語の語源が示すとおり、その物語が新しいものであり、読者の知らないものであることが、これを読むという体験にとって尊大な意味を持つ。人間の精神が肉体同様に何か新しいものを中へ取り込んでいくことによって健康を保つとすれば、旅や読書を「精神の糧」などと表現することの意味も、多少は明らかになるかと思う。そして 「旅人の体験する新しさ」をそのまま 「読者が体験する新しさ」 とするところに、つまり旅と読書という似通った体験を重ね合わせてしまうところに、旅行記やもっと進んだ旅と文学との結びつきのもっとも基本的な原型があるのだと考えられる。あるいはこれを創作者の、とくに児童文学の創作者の立場から考えてみれば、旅の概念を取り入れることによって、作者は想像力を大変広く自由に用いることができるようになる。つまり現実の世界とはまったく別の、日常的な規範をとびこえた世界を想像力の赴くままに作り出し、現実世界とを主人公の旅という形で結びつけるわけである。

『妖精の系譜』 新書館

『妖精の系譜』 新書館

※「イギリス児童文学と旅 2」は差し替えました。「3」の前にぜひ一読ください。

石井鶴三の世界 №239 [文芸美術の森]

俊乗上人2点 1952年

画家・彫刻家 石井鶴三

画家・彫刻家 石井鶴三

俊乗上人 1952年 (202×144)

俊乗上人 1952年 (202×144)

*************

【石井 鶴三(いしい つるぞう)画伯略歴】

明治20年(1887年)6月5日-昭和48年( 1973年)3月17日)彫刻家、洋画家。

画家石井鼎湖の子、石井柏亭の弟として東京に生まれる。洋画を小山正太郎に、加藤景雲に木彫を学び、東京美術学校卒。1911年文展で「荒川岳」が入賞。1915年日本美術院研究所に入る。再興院展に「力士」を出品。二科展に「縊死者」を出し、1916年「行路病者」で二科賞を受賞。1921年日本水彩画会員。1924年日本創作版画協会と春陽会会員となる。中里介山『大菩薩峠』や吉川英治『宮本武蔵』の挿絵でも知られる。1944年東京美術学校教授。1950年、日本芸術院会員、1961年、日本美術院彫塑部を解散。1963年、東京芸術大学名誉教授。1967年、勲三等旭日中綬章受章。1969年、相撲博物館館長。享年87。

文業も多く、全集12巻、書簡集、日記などが刊行されている。長野県上田市にある小県上田教育会館の2階には、個人美術館である石井鶴三資料館がある。

【石井 鶴三(いしい つるぞう)画伯略歴】

明治20年(1887年)6月5日-昭和48年( 1973年)3月17日)彫刻家、洋画家。

画家石井鼎湖の子、石井柏亭の弟として東京に生まれる。洋画を小山正太郎に、加藤景雲に木彫を学び、東京美術学校卒。1911年文展で「荒川岳」が入賞。1915年日本美術院研究所に入る。再興院展に「力士」を出品。二科展に「縊死者」を出し、1916年「行路病者」で二科賞を受賞。1921年日本水彩画会員。1924年日本創作版画協会と春陽会会員となる。中里介山『大菩薩峠』や吉川英治『宮本武蔵』の挿絵でも知られる。1944年東京美術学校教授。1950年、日本芸術院会員、1961年、日本美術院彫塑部を解散。1963年、東京芸術大学名誉教授。1967年、勲三等旭日中綬章受章。1969年、相撲博物館館長。享年87。

文業も多く、全集12巻、書簡集、日記などが刊行されている。長野県上田市にある小県上田教育会館の2階には、個人美術館である石井鶴三資料館がある。

『石井鶴三』 形文社

武州砂川天主堂 №31 [文芸美術の森]

第八章 明治十一・十四年 3

作家 鈴木茂夫

(明治十四年一月十五日 府中高安寺つづき)

議長が役員人事を提案。

社長 砂川源五右衛門・砂川村

副社長 吉野泰三・野崎村

幹事 本多義太・国分寺村(ほんだよした・こくぶんじむら))

板谷元右衛門・柴崎村(いたやもとえもん・しばざきむら)

比留間雄亮・府中駅(ひるまゆうすけ・ふちゅうえき))

中島弥兵衛・府中駅(なかじまやへえ・ふちゅうえき))

中村半左衛門・大神村(なかむらはんざえもん・おおがみむら)

「異議なし」

「賛成」

源五右衛門は、拍手とざわめきに眼を開いた。演壇には、役員の氏名が張り出されてある。

源五右衛門は演壇に立った。

「不肖小生は、はからずもみなさんにより、党の社長に推挙して頂いた。身に余る喜びとともに、その責任の大きさを感じます。われわれの目指すところは、人民の自治であります。それはわれわれの精神の問題であると同時に、われわれの村の繁栄発展を遂げることにあります。みなさんと手をとり、互いに協力し合って、力強く進んでまいりたいと思うのであります」

源五右衛門は、自らの信念をロにした。口にしたことで、改めて活動への気力が充実してくるのを感じた。

会が終わると、役員が集まってきた。

副社長の吉野泰三は、代々家業は医者だ。そのかたわら剣術に励んで、天然理心流の免許皆伝の腕前だ。源五右衛門と立ち会うと、温和な風貌に似ず、鋭い太刀さばきを見せる。幹事の本多義太は、国分寺の豪農・本多一族の重鎮、口を開くと熱弁をふるう。板谷元右衛門は、柴崎村の名主をつとめた家柄、学塾で、子どもたちを教育する。比留間雄亮は、物事の筋目を大切にする温厚な人だ。キリスト教伝道師の説教に自宅を開放するなどの開明派だ。中島弥兵衛は、府中で郵便局を営む。中村半左衛門は、天然理心流の剣術を修めている。

剣術を通じて交わりを結んでいる役員がいるのがおもしろい。幕末には、多摩地域の豪農の多くは、たしなみとして剣術の修行をするのが盛んだったからだ。

「みなさん、俺たち役員が党を引っ張ろうと言うんじゃない。党員のみなさんが、進みたい、こうしたいというのを世話どりするのが役目だと思う。よろしく頼みますよ」

「砂川さん、その通りだ。世話役として勤めましょうよ」 ぺ

三月六日、小田原。

ジェルマンは軽く手を振って歩いて行く。かなたに小田原城の天守閣が輝いている。

春の気配を含んだそよ風が、法服の裾を流れる。道ばたのタンポポのつぼみはまだ小さい。

三十二歳の心身は爽快だ。ジェルマンにとって伝道とは、まず歩くことだ。神様の話を聞いたことのない人を訪ねて聞いてもらう。そし神様の話を聞いてくれる人を訪ねるのだ。

巡回牧師であることをジェルマンは誇りに思う。パリの大神学院で聴いた巡回牧師の意義は、鮮やかに記憶している。

『…すべて主の御名(みな)を呼び求むる者は救はるぺし』とあればなり。然れと未だ信ぜぬ者を争で呼び求むることをせん、未だ聴かぬ者を争で侶ずることをせん、宣(のり)伝ふる者なくは争で聴くことをせん。遺されずば争で宣伝ふることをせん『ああ美しきかな、着き事を告ぐる者の足よ』と録されたる如し。

ロマ人への書・第十章・第十三節~第十五節

ジェルマンは、この聖句にこそ巡回牧師の課題が含まれていると信じる。この聖旬に励まされてジェルマンは歩み続けるのだ。

訪ねる先は、町中(まちなか)の武家屋敷の一軒を買い取りジェルマンが創建した聖ヨゼフ教会。明治十二年ジェルマンが洗礼したニ人の伝道士が民家を借りて布教にあたり、翌年には二十五人の信徒が生まれ、教会の基礎かできた。

ジェルマンは説教壇に立ち、話しかけた。

汝らは地の塩な。。塩もし効力是はば、何をもてか之に塩すべき。後は用なし、外にすてられて人に踏まるるのみ。汝らは世の光なり。山の上にある町は隠るることなし。また人は燈火をともして升(ます)の下におかず、燈台(とうだい)の上に置く。かくて燈火(ともしび)は家にある凡ての物を照すなり。かくのごとく汝らの光を人の前にかがやか

せ。 マクイ伝福音書・第五章・第十三節~第十六節

キリスト者であることこそが、地の塩、世に光をもたらすのであると、信徒を励ました。

『武州砂川天主堂』 同時代社

浅草風土記 №8 [文芸美術の森]

吉原附近 1

作家・俳人 久保田万太郎

作家・俳人 久保田万太郎

一

「此年三の酉までありて中一日はつぶれしかど前後の上天気に大鳥神社の賑ひすさまじく、此処をかこつけに検査場の門より乱れ入る若人達の勢ひとては、天柱くだけ地経かくるかと思はる、笑ひ声のどよめき、仲之町の通りは俄に方角の変りしやうに思はれて、角町京町処々のはね橋より、さっさ押せ押せと猪牙(ちょき)がゝつた言葉に人波を分くる群もあり、河岸の小店の百囀(ももさへず)りより、優にうづ高き大籬(まがき)の楼上まで、絃歌の声のさまざまに沸き来るやうな面白さは大方の人おもひ出でゝ忘れぬものに思すもあるべし」とは「たけくらべ」の十四章「酉の市」の光景をうつし出した一節である。―― 何とみたらいいだろう、われわれ、この光景を?

というのが昨夜、五六年ぶりでわたしは……いいえ、もっとである、七八年ぶりでわたしはその「酉の市」のむかし可懐(なつか)しい光景をみに行ったのである。そう思いつつ「初酉」にも行けず、「二の酉」にも行きはぐり、これはまた今年も縁がなかったかとあきらめていた矢先、昨夜「三の酉」に、たまたま通れをえて思いもよらず行くことが出来たのである。―― で、わたしと、わたしのその三人の連れとは、八時ややすぎるころ、三の輪ゆきの電車の入谷の車庫まえで円タクを下りた。 ―― 下りたのではない、下ろされた。警戒にあたった巡査と在郷軍人との勇敢にふりまわす提燈の火に、自動車という自動車(そうしてまれに俥という俥)ことごとくそこにせきとめられたのである。

そのまま、わたしたちは、その電車の線路に沿って弓形に大きく曲った広い往来を ―― 区画整理の完了した広い往来を――広い故に暗い……ということは、両側、おなじような恰好の、きわめて栄えない、きわめて実直な、きわめて世帯じみた、たとえばおでんだの、すしだの、アイスクリームだのの屋台の既製品ばかり所狭く並べた万屋台車製造販売の、銅壷(どうこ)だの鍋だの天ぷらの揚げ台だのをうず高くつみ上げた銅器類製作の、煙草だのパンだのの飾り棚を引拡げた店飾陳列の、「時代の生んだ」鉄網万年襖商の、そうした特殊の、めずらしい、誰にでも呼びかける必要のない店々ばかりのならんでいる関係で、その店々たがいの、謙遜な、つつましい燈火の影は決してそこにまじり合ったり溶け合ったりしないからである。……往来をぞろぞろつづく人の流れのなかにまじってあるいた。自動車も俥も通らないから、あたり、そうなるとうそのようにしずかである。聞えるのは人のその流れの音だけである。――ときどきただ風のように、満員の、三の輪ゆきの電車だけがおもい出したようにうしろから抜いて行った。――その行く手の線路の、工事のために置かれたところどころのカンテラの火の瞬きが、曇った空、しぐれた月……ありようは、人形町でその円タグに乗るとき、一滴、二滴、冷い雨の粒がわたしたちの顔のうえに落ちていたのである……のほうへ心細くわたしたちの眼をさそった。

「この電車、どこを通るんた、お酉さまの?」

わたしと同じ浅草の育ちながら、ずっと上方へ行っていたあとの山の手住居で、いつにもこっちのほうへ来たことのないわたしの連れの一人はいった。

「どこって門の前をさ」 わたしはこたえた。

「門の前7 - と、何か、電車通りになったのか、お酉さま?」

「そうさ」

「戯談(じょうだん)だろう、いつからそんな?」

「十年もまえからだ」

「十年も?」

信じられないようにそのわたしの連れはいった。「そうかなァ……」

「そうかなァじゃないさ」

が、そういうわたしにしても、「お酉さまへ行ってもいいけど、田圃に落ッこちないようにおしよ」といわれたのを昨日のようにしかまだ思わないのである。

千束町の停留所のほうへ曲ると一しょに往来の幅は一層広くなった。公園のほうからのものと合してそれまでの人の流れの音は一層そこで高くなった。――が、あかあかと灯しっらねた濱店は、その暗い人の流れに背を向けて、右側の歩道のうえにだけ並んでいる。

わたしたちはそのほうへ電車の線路を越した。そうして完全に「酉の市」の群衆のなかに交った。――が、さて、それにしても吉例の、大頭、黄金餅、かんざしの店々のすくないことよ。―― まず最初にわたしのまえに展けた七八年ぶりでの「酉の市」の光景はそれだった。

『浅草風土記』中公文庫

『浅草風土記』中公文庫

西洋美術研究者が語る「日本美術は面白い」 №8111 [文芸美術の森]

奇想と反骨の絵師・歌川国芳

美術ジャーナリスト 斎藤陽一

第6回 「真に迫る役者絵」

≪クローズアップの迫力≫

歌川国芳が入門した歌川派は、役者絵を盛んに描いた画派であり、当然ながら、国芳も生涯にわたって沢山の役者絵を残しています。国芳の役者絵の特徴は、真に迫るような表現にあります。

たとえば、上の2点。

たとえば、上の2点。

左図は、坂東彦三郎演じる「神田の与吉」。

これは、掛軸の中から現れた巨大な鯉をつかまえようとしている神田の与吉です。歌舞伎の夏興行では、本当の水を使った芝居が上演されたといいます。

これは、掛軸の中から現れた巨大な鯉をつかまえようとしている神田の与吉です。歌舞伎の夏興行では、本当の水を使った芝居が上演されたといいます。

国芳は、舞台をそのまま描くのではなく、与吉が激しい流れの中で巨大な鯉と格闘している情景を、思い切ったクローズアップでとらえ、迫力満点の役者絵にしています。

右図は、市川團十郎が演じた「鳴神上人」(なるがみしょうにん)。

絶世の美女・雲の絶間姫(たえまひめ)に騙されたことを知った鳴神上人は、烈火のごとく怒り、柱を両手でかき抱き、片足をからませるという「柱巻の見得」を切っている。

この絵も、火焔模様の衣装を身に着けた団十郎の渾身の演技をクローズアップでとらえ、真に迫る役者絵となっています。

絶世の美女・雲の絶間姫(たえまひめ)に騙されたことを知った鳴神上人は、烈火のごとく怒り、柱を両手でかき抱き、片足をからませるという「柱巻の見得」を切っている。

この絵も、火焔模様の衣装を身に着けた団十郎の渾身の演技をクローズアップでとらえ、真に迫る役者絵となっています。

どちらの役者絵も、色使いがとても鮮やか、特に「赤」の使い方が効果的です。

≪怨念のこもった幽霊≫

こんな「役者絵」もどうぞ・・・・

こんな「役者絵」もどうぞ・・・・

こんな「役者絵」もどうぞ・・・・

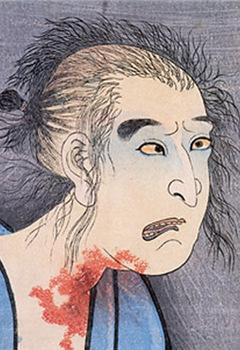

こんな「役者絵」もどうぞ・・・・ これは市川小団次が演じた「浅倉当吾亡霊」。

浅倉当吾は、江戸時代前期に下総国佐倉藩の村で名主をやっていた人物で、通称・佐倉宗吾(本名:木内惣五郎)のことです。

領主・堀田氏の重税に苦しむ農民たちのために、生命を賭して将軍に直訴し、磔(はりつけ)にされたという伝説的な人物。

のちの江戸後期に歌舞伎の演目となり、時代も室町時代に設定、名前も「浅倉当吾」に変えて上演されました。

この絵に描かれているのは、領主の前に表われた当吾の幽霊です。

実際の舞台では、小団次がどのような扮装で、どんな演技をしたのか、分かりませんが、国芳は、型通りの役者絵を描くことはせず、浅倉当吾のすさまじい怨念を表現しようとしています。

実際の舞台では、小団次がどのような扮装で、どんな演技をしたのか、分かりませんが、国芳は、型通りの役者絵を描くことはせず、浅倉当吾のすさまじい怨念を表現しようとしています。その結果、ぞっとするようなリアルな表情と姿になりました。

この絵を買った江戸っ子が、行燈のほの暗い光の中でこれを見たら、思わず背筋が寒くなるような気がしたのではないでしょうか。

また、当吾役の市川小団次が、この絵を見たら、何と言うだろうか?

「国芳の奴め、ここまで描きおったか!」

「俺はこんなみじめなかおつきじゃぁねえ」・・・

ちょっと想像したくなりますね。

「国芳の奴め、ここまで描きおったか!」

「俺はこんなみじめなかおつきじゃぁねえ」・・・

ちょっと想像したくなりますね。

≪色目あざやか、いなせな美男画≫

口直しに、色目も鮮やかな、いなせな美男を描いた国芳作品を紹介します。

「武者絵の国芳」という名声をあげた「武者絵」と「役者絵」との延長線上に生れたのが、任侠道に生きる、掛け値なしの「男の中の男」を描いた「国芳もやう正札附現金男」という10枚シリーズ。

しかも、どの男も飛びっきりの美男子として描かれた「美男画」シリーズです。

右の図は、そのうちの「野晒悟助」(のざらしのごすけ)を描いたもの。

右の図は、そのうちの「野晒悟助」(のざらしのごすけ)を描いたもの。

悟助は、少年時代に一休禅師に救われてその門に入りましたが、やがて、任侠の道に入り、月の前半は精進潔斎して過ごし、後半は「野ざらし」(野に放置されたしゃれこうべ)の模様の入った着物を身につけて盛り場を歩き、「強きをくじき、弱きを助けた」という男です。

しかも、どの男も飛びっきりの美男子として描かれた「美男画」シリーズです。

右の図は、そのうちの「野晒悟助」(のざらしのごすけ)を描いたもの。

右の図は、そのうちの「野晒悟助」(のざらしのごすけ)を描いたもの。悟助は、少年時代に一休禅師に救われてその門に入りましたが、やがて、任侠の道に入り、月の前半は精進潔斎して過ごし、後半は「野ざらし」(野に放置されたしゃれこうべ)の模様の入った着物を身につけて盛り場を歩き、「強きをくじき、弱きを助けた」という男です。

「国芳もやう(模様)」とは、国芳がデザインした模様という意味で、染物屋の息子だった国芳の色彩感覚が発揮されています。

よく見ると、野晒悟助の着物のしゃれこうべは「猫たち」でデザインされている。国芳は大の猫好きで、しばしばその絵に猫を登場させています。

よく見ると、野晒悟助の着物のしゃれこうべは「猫たち」でデザインされている。国芳は大の猫好きで、しばしばその絵に猫を登場させています。

このように趣向を凝らした着物を身にまとった、まことに男っぷりのいい、いなせな「美男画」ですね。

同じシリーズから、もうひとつ、美男画をどうぞ・・・

下図は、江戸の侠客「唐犬権兵衛」(とうけんごんべえ)を描いたもの。

下図は、江戸の侠客「唐犬権兵衛」(とうけんごんべえ)を描いたもの。

この男は、旗本屋敷の前で飼い犬の唐犬2匹をけしかけられた時、2匹とも素手で殴り殺してしまったところから「唐犬権兵衛」と呼ばれるようになりました。

権兵衛は洒落者としても名が通っていたので、国芳は権兵衛に、閻魔大王や鬼たちが描かれた「地獄模様」の衣装をまとわせ、鏡を見ながら顔を整えている姿で描いています。

権兵衛は洒落者としても名が通っていたので、国芳は権兵衛に、閻魔大王や鬼たちが描かれた「地獄模様」の衣装をまとわせ、鏡を見ながら顔を整えている姿で描いています。 実は、国芳自身も「地獄模様」のドテラを愛用していたと言われます。

様々な資料によれば、歌川国芳は、まことに男気のある飾り気のない人柄だったようで、そんな人柄と絵の腕前を慕って、大勢の弟子が入門し、国芳一門の最盛期には70人を超える弟子たちがいたとか。

弟子たちの中には、勇み肌の「きおいもの」も多く、国芳は、そんな弟子たちの面倒をよく見たと伝えられています。

様々な資料によれば、歌川国芳は、まことに男気のある飾り気のない人柄だったようで、そんな人柄と絵の腕前を慕って、大勢の弟子が入門し、国芳一門の最盛期には70人を超える弟子たちがいたとか。

弟子たちの中には、勇み肌の「きおいもの」も多く、国芳は、そんな弟子たちの面倒をよく見たと伝えられています。

次回は、歌川国芳が描いた、ちょいとおきゃんで色っぽい「美人画」を紹介します。

(次号に続く)

妖精の系譜 №55 [文芸美術の森]

イギリス児童文学と旅 2

妖精美術館館長 井村君江

子供が読者になる ― 子供の勝利 2

十八世紀に入ると児童文学にとって、非常に革命的な現象が起こる。それは∵七一九年に発行されたダニエル・デフオー(一六六〇7-二七三)の『ロビンソン・クルーソー』と、ジョナサン・スウィフト(一六六七⊥七四五)の『ガリヴァー旅行記』という二冊の本を(これらは現在という時点から見れば、世界文学史の上に位置を確立した傑作であったわけであるが)、『天路歴程』に味をしめたと同じ子供の好奇心が、大人の本棚から自分たちの子供部屋に運んでしまい、この本の評価をある程度決めてしまったということである。フランスの学者ポール・アザールの指摘を待つまでもなく、これは重大な出来事であった。私たちが抱いているこの二冊に対する印象は、いまだにその当時以来の子供たちによる評価の影響を多く受けている。今日の批評家たちがいかにやっきになってこの二作の本来の性質を説明してみても、私たちが『ロビンソン』とか『ガリヴァー』と聞いたときの第一印象は、やはり児童文学的な評価にひきずられたものである。まことに子供たち

の勝利と言うべきであろう。

この二つの作品は、あくまで大人の読者を念頭に置いて書かれたものであって、果たして子供が読んで面白がるかなどということを作者たちが一瞬でも考えたかどうか、非常に疑問である。『ロビンソン』を成立させている思想は当時のイギリスの社会観や宗教観と深く結びついているし、またマルクスが『経済学批判』の中でロビンソンに言及していることでもわかるとおり、骨の髄まで商人だったデフォーの作品は経済思想との関連も深いものである。すなわちロビンソンは、サン・フエルデナンドの孤島で鍋を作り種をまく原始農耕生活から、フライディとの原始共産制を経て、資本主義に至るまでの道を足ぼやに通るのである。宗教的にはピューリタン革命期の雰囲気の消えやらぬ時代に育ったこともあって、ピューリタニズムは『ロビンソン』の大きな主題の一つとなっている。一無人島にただ一人流れついたドイツ系イギリス人アレクサンダー・セルカークが、この島でいろいろなハンディキャップをのりこえて、いかにイギリス的現実生活を展開し、果てはイギリス的孤島経営に成功するか、またその成功を支えるものが、カルヴィニズム的奮励努力と身勝手なまでの自信であるかということが、相当露骨に語られる。

また『ガリヴァー』にしても、亜梨実ではロビンソン以上に大人を対象にして書かれた物語ある。ダブリンのセント・パトリック寺院の司祭長たるスウィフトもやはり政治的関心が強く、時の政府を諷刺してアン女王の怒りに触れたり、一時は匿名で政治パンフレットを書いて政府から懸賞金がかけられたりしたこともあった。従って『ガリヴァー』にしても、時の政府要人に対する揶揄に始まって、宮廷人への残酷な嘲笑や科学者、哲学者へのあてこすりから、人類全体に対する呪詛に至るまで、もしも子供にそういうことを読み取る能力があってこれを読んだとしたなら、行く末が案じられるような鋭い諷刺と厭世観に満ちた作品である。だが子供たちはガリヴァーの旅行する海の彼方のリリパット王国やプロプディンナグ王国、ヤフー王国やラビユータ島での出来事を、巨人や小人や奇妙な動物の興味深い不思議の国として面白がったのである。

この二つの作品には、実はいま述べた批評家とか文学的訓練を経た読者の深読みでしか読み取れない面とはまた別の面があることも事実で、子供たちが惹かれたのはもちろんこの別の面なのである。『ロビンソン』がアレクサンダー・セルカークという船乗りの孤島漂着の体験談『サン・フエルデナンドの島』をもとにして書かれたこと、それに『ガリヴァー』がその一部、例えば「大人国」へ漂着する前の嵐の場面などが、やはり実際の航海記のまる写しであること、こうした二つの事実は子供たちによるこの二冊の本の読み方を象徴的に表わしていよう。「旅行」、「漂流」、「航海」といったものは、作者にとっては思想展開の道具にすぎない筋であったのに、子供たちはそれを目的に読んだのである。こういうところから少なくとも自発的な読者であるところの子供というものが生まれてきた。

こう見てくると、まず初期の児童文学の歴史は、言ってみれば子供たちがどうやって自分たちの本を手に入れていったかという獲得の歴史であろう。それは、初めは大人が教訓(とくに宗教的な)を与えるために自ら選んだ本のみを子供に与えていたのが、子供は飽き足らなくなり、自発的に欲しいと思う大人の本を子供部屋に持ち込んでしまうことが起こ。、そのうちに大人が読者としての子供を意識して、子供のために物語を書くに至るわけである(こうした過程は一人の子供の成長途上にも見られる現象であろう)。

もともと作者と読者がいて初めて成立するという点では、児童文学とても普通の文学と変わりはない。ただ児童文学の場合、これまで見てきたように、作者(である大人)と読者(である子供)との間に、親や教育者が紛れ込んでくる。今日では児童文学の作者たちも、自分が書いた本を子供が自発的に読んでくれることを知っているから、この作者=読者という関係は一般文学とさほど違わないが、作者や本を作る大人たちが「子供が読者になる」という段階の認識に達し、それを表立ったことにするまでにはこうした回り道があった。そして文学史の変遷と児童観の変化というものもそこに大きく作用していよう。その地占迂達するのはほぼ十九世紀であり、『不思議の国のアリス』(一八六五)や『宝島』(一八八三)、『トム・ソーヤの冒険』(一八七六)などの出た頃であると言えよう。

『妖精の系譜』 新書館

『妖精の系譜』 新書館

石井鶴三の世界 №238 [文芸美術の森]

百済 1952年/夢殿観音 1952年

画家・彫刻家 石井鶴三

百済観音 1952年 (202×144)

夢夢観音 1952年 (188×132)

*************

【石井 鶴三(いしい つるぞう)画伯略歴】

明治20年(1887年)6月5日-昭和48年( 1973年)3月17日)彫刻家、洋画家。

画家石井鼎湖の子、石井柏亭の弟として東京に生まれる。洋画を小山正太郎に、加藤景雲に木彫を学び、東京美術学校卒。1911年文展で「荒川岳」が入賞。1915年日本美術院研究所に入る。再興院展に「力士」を出品。二科展に「縊死者」を出し、1916年「行路病者」で二科賞を受賞。1921年日本水彩画会員。1924年日本創作版画協会と春陽会会員となる。中里介山『大菩薩峠』や吉川英治『宮本武蔵』の挿絵でも知られる。1944年東京美術学校教授。1950年、日本芸術院会員、1961年、日本美術院彫塑部を解散。1963年、東京芸術大学名誉教授。1967年、勲三等旭日中綬章受章。1969年、相撲博物館館長。享年87。

文業も多く、全集12巻、書簡集、日記などが刊行されている。長野県上田市にある小県上田教育会館の2階には、個人美術館である石井鶴三資料館がある。

『石井鶴三』 形文社

武州砂川天主堂 №30 [文芸美術の森]

第八章 明治十一・十四年 2

作家 鈴木茂夫

十月二十五日、下壱分方村。

オズーフ司教とジェルマンは、昨夜、山上家に泊まってこの日の朝を迎えた。

二人は、山上家の近くに新築された建造物の前に立つ。

間口五間(約九メートル)奥行き八間(十四・五メートル)の切妻造りの木造平家だ。それは村に創られた教会だ。正面玄関の上には「天主堂」の標識、棟の上には、高さ六尺(約「八メートル)の櫓(やぐら)があり、その上には十字架が設けられてある。

「司教様、これが教会です。山上作太郎さんに伝道士をお願いしたのは、一昨明治九年のことでした。作太郎さんは、神様の話を村の人たちに話してきました。それから二年、信徒の数は五十人を超えました。山上家を集会所とした集いの度に、信徒の皆さんは、自分たちの教会を創ろうと基金を集めてきたのです。そのお金で教会は完成したのです」

「テストヴイド神父よ、山上作太郎さんの活躍は、あなたからの報告で聞いてきました。それと同時に、あなたがどれほど一生懸命に村を訪れたかも知っています。私はとてもうれしいのです。この教会の建物は、さほど大きいものではありません。しかし、この教会は、日本人が自分たちの手で創り上げた最初の教会です。その意義は、とても大きいのです。神様も喜んで祝福して下さると思う」

「司教様、教会のことで、ご報告しなかったことが一つあります。私にとってこの教会は、はじめて手がけたものです。とてもうれしいことですので、故郷にそのことを知らせたのです。すると両親が村の教会の信徒に話し、小さな鐘を贈ってきてくれたのです。鐘は教会の屋根の櫓におさまっているのです。私の小さな秘密でした。申し訳ありません。どうかご了解下さい」

「どうして、私があなたを叱るであろうか。これはフランスと日本とが一つの神に結ばれた絆(きずな)の証(あかし)ではないですか。すばらしいことです。おめでとう」

午前十時、教会の創立を祝う式典ミサがはじまった。

オズーフ司教は、聖句を引用し、愛こそが何物にも代えがたい美徳であると説いた。

たとひわれもろもろの国人(くにびと)の言(ことば)および御使の言を語るとも、愛なくば鳴る鐘や響く鏡鉢(きょうばち)の如し。(中略)愛は寛容にして慈悲あり。愛は妬まず、愛は誇らず、驕(たかぶ)らず、非礼を行はず、己の利を求めず、憤(いきど)ほらず、人の悪を念(おも)はず、不義を喜ばずして、真理(まこと)の喜ぶところを喜び、凡そ事忍びおほよそ事望み、おほよそ事耐ふるなり。(中略)げに信仰と希望と愛とこの三つの者は限りなく存らん、而して其のうち最も大なるは愛なり

コリント人への前の書第十三章より

教会は、聖母マリアに因み「聖瑪利亜(せいまりあ)教会」と名付けられた。

説教が終わると、「信仰宣言」を歌う会衆の声が高らかに堂内に響く。

わたしは信じます 唯一の神全能の父

天と地 見えるもの 見えないもの すべてのものの造り主を

わたしは信じます 唯一の主イエス・キリストを 主は神のひとりこ

その時、鐘が鳴らされた。

「カーン、カーン、カーン」

鐘は共鳴し、乾いた音色で集落の家々に響いた。

ジェルマンは作太郎の手を握った。二人は何も言わなかった。それだけで、すべてのことがわかり合えた。ジェルマンは、胸がいっぱいだった。自分が手がけた教会が現実のものとなっているのだ。作太郎の頬が涙で濡れている。

それを見守るオズーフ司教の眼も潤んでいた。

明治十四年一月十五日 府中・高安寺

神奈川県北多摩軍府中駅の名刹・高安寺本堂に、正午を期して多摩地域の豪農衆約百五十人が参集した。自治改進党を創立するという。この日に先立ち、野崎村の吉野泰三、柴崎村の中島治郎兵衛、府中駅の比留間雄亮(ひるまゆうすけ)らは、北多摩の豪農有志による懇親会を開きたいと呼びかけ、去る五日、府中駅の料亭・新松本楼で約百人が会合、一党派の創立を呼びかけたところ、全員の賛同を得た。そこで北多摩全域に枠組みを広げようとこの集いとなったのだ。

議長が党の規約を提案する。

自治改進党総則

第一条 我党ノ主義ハ人民自治ノ精神ヲ養成シ、漸ヲ以テ自主ノ権理ヲ拡充セシメントスルニ在リ

第二条 前条ノ主義ヲ拡張セン為メニ、毎月二国会日ヲ定メ、演説又ハ討論ノ会ヲ開ク可シ

大きな拍手で規約は確認された。

参加者には、共通した思いで結ばれている。

砂川源五右衛門は、眼をつぶり腕組みする。今こそ、何かをしなければならない。今なら、何かがはじまる、何かができそうな期待がある。

その何かが、今語られているのだと思う。

「人民」「自治」「権理」は、時代が産み出した新しい言葉だ。人民には、この国に住む誰もが差別されることはない平等だという思いがある。自治には、誰かに支配されるのではなく、誰もが主人公なのだという主張だ。そして権理とは、誰もが持っている、誰にも侵されないそれぞれの持ち分だ。

この精神を形作るのには、急激、過激に社会の変革を行うのではなく、急がず穏健に、ことを進めようというのが漸(ぜん)の方法だ。

参集した豪農の背後には、多くの自作農、小作農がいる。これらをひっくるめて社会の改良、発展を図るには、長い穏やかなやり方でなければいけない。また、そうでなければ、成功は望めない。

こうした時代の言葉の中味は、これまでの社会には、なかったことだ。そしてこれまで誰もが経験したことはない。だからこそ、この言葉に勇気づけられる。この言葉の中身は、自分たちの手で確かめるより途はない。なぜか、この言葉に胸が高鳴るのだ。

『武州砂川天主堂』 同時代社

『武州砂川天主堂』 同時代社

西洋美術研究者が語る「日本美術は面白い」 №110 [文芸美術の森]

奇想と反骨の絵師・歌川国芳

美術ジャーナリスト 斎藤陽一

第5回 「和洋融合・シュールな風景画」

≪奇々怪々なる風景≫

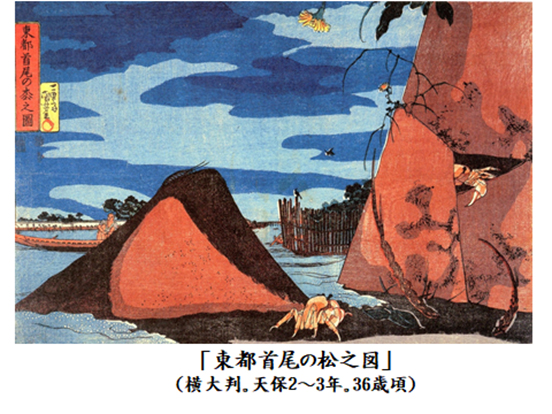

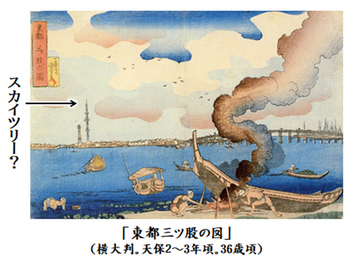

上図は、歌川国芳が36歳頃に描いた風景画ですが、とても不思議な感じを与えますね。

「守備の松」と呼ばれた名物の松は、墨田川西岸、現在の蔵前橋のあたりにあったのですが、この絵では、前に描かれた大きな岩と石垣の間に、柵に囲まれてわずかに見えているだけ。前景の三角形の岩と石垣が異様に大きく描かれている。通例の「名所絵」とはかなり違っています。

さらに、大きな岩の前や石垣の間には、これまた大きくとらえられた蟹がうごめき、壊れた桶のタガが突き出ている。よく見ると、三角形の岩の頂点には、大きな船虫もいる。石垣の隙間にはタンポポが生えて、その花が上から垂れ下がっています

どんよりとした空の色と、前景の暗褐色の色調とあいまって、まことに異様で、奇々怪々ともいうべき風景画です。

「守備の松」と呼ばれた名物の松は、墨田川西岸、現在の蔵前橋のあたりにあったのですが、この絵では、前に描かれた大きな岩と石垣の間に、柵に囲まれてわずかに見えているだけ。前景の三角形の岩と石垣が異様に大きく描かれている。通例の「名所絵」とはかなり違っています。

さらに、大きな岩の前や石垣の間には、これまた大きくとらえられた蟹がうごめき、壊れた桶のタガが突き出ている。よく見ると、三角形の岩の頂点には、大きな船虫もいる。石垣の隙間にはタンポポが生えて、その花が上から垂れ下がっています

どんよりとした空の色と、前景の暗褐色の色調とあいまって、まことに異様で、奇々怪々ともいうべき風景画です。

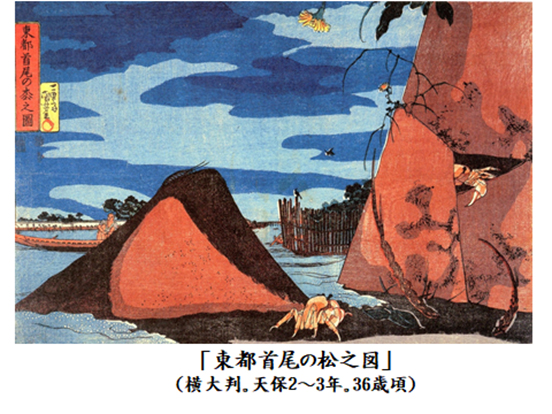

実は、この絵の発想源も、先述したオランダの書物『東西海陸紀行』の中の銅版挿絵であることが指摘されています。

実は、この絵の発想源も、先述したオランダの書物『東西海陸紀行』の中の銅版挿絵であることが指摘されています。 右図でご覧の通り、この蘭書の挿絵では、博物学的な意図から、珍しい南国の植物や果物を近景に大きく描き、背景には遠くの風景を描いて、エキゾチックで不思議な光景となっています。

おそらく国芳はこの蘭書に挿入されている銅版挿絵を見て、従来の日本絵画とは異質の絵画世界に興味を抱き、自らの絵画に取り入れて、和洋融合の不思議な風景画を創り出したのではないでしょうか。

歌川国芳は、いつも「何か面白い趣向の絵を描きたい」という思いの強い絵師だった。だから、当時の人から見れば新奇過ぎるような風景画が生まれたのだと思います。

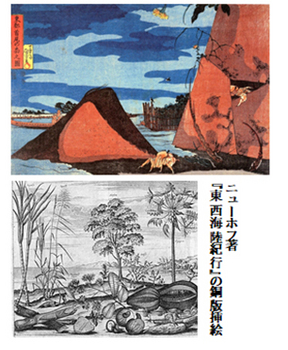

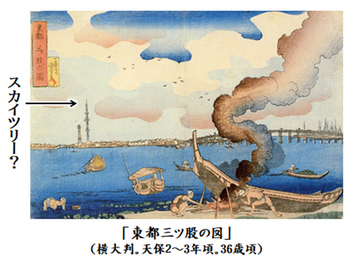

≪江戸のスカイツリー?≫

下図は、同じ「東都」(江戸)シリーズの一枚「東都三ツ股の図」。天保2~3年頃、歌川国芳36歳頃に描いた風景画です。

「三ツ股」は墨田川下流にある土地の名前。遠くには永代橋が見え、その向こうには佃島があります。

「三ツ股」は墨田川下流にある土地の名前。遠くには永代橋が見え、その向こうには佃島があります。

手前に、防腐のために船底を焼く人とそこから立ち上る煙を大きく描き、その後ろの水上に点々と数艘の船を配し、遠景を小さく描くことで、遠近感を演出している。

空には、幾重かの雲がたなびき、のどかな気分がただよいます。

空には、幾重かの雲がたなびき、のどかな気分がただよいます。

近年、はるかに見える対岸の左側に描かれている高い塔のようなものが「スカイツリー」に似ている、と話題になりました。半ば冗談で「国芳は、後世のスカイツリーを予告していた」などと面白おかしく言う人もいました。

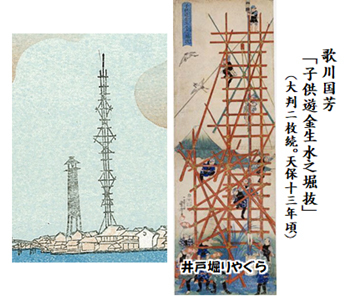

この塔のようなものの正体について、いくつかの説が提示されましたが、どうやら「井戸掘りやぐら」ではないか、ということです。

この塔のようなものの正体について、いくつかの説が提示されましたが、どうやら「井戸掘りやぐら」ではないか、ということです。 右端の図は、国芳が描いた「子ども絵」ですが、職人に見立てた子どもたちが、高いやぐらを立てて、井戸掘りをしている様子が描かれています。

確かに、形がよく似ていますね。

「スカイツリー」の左側のやや小さい塔は、おそらく「火の見櫓」でしょう。

確かに、形がよく似ていますね。

「スカイツリー」の左側のやや小さい塔は、おそらく「火の見櫓」でしょう。

「井戸掘りやぐら」だとすると、現実的には高すぎる感じがしますが、絵画的には、右側で画面を引き締める役割を果たしている。この二つの塔が無いと画面は締まらない。これは、そのような絵画的高さというべきでしょう。

次回は、歌川国芳が描いた迫力ある「役者絵」を紹介します。

(次号に続く)

浅草風土記 №7 [文芸美術の森]

「古い浅草」と「新しい浅草」

作家・俳人 久保田万太郎

その学校の、古い時分の卒業生に、来馬球道氏、伊井蓉峰氏、田村とし子氏、土岐善麿氏、太田孝之博士がある。わたしと大ていおんなじ位の時代には、梅島昇君、鴨下見湖君、西沢笛畝君、渋沢青花君、「重箱」の大谷平次郎君たちがいる。わたしよりあとの時代には、松平里子夫人、中村吉右衛門夫人、富士田音蔵夫人なんぞがいる ― 勿論この外にもいろんな人がいる。― が、これらの諸氏は、銀座で、日本橋で、電車で、乗合自動車で、歌舞伎座で、築地小劇場で、時おりわたしのめぐりあう人たち、めぐり逢えばすなわちあいさつぐらいする人たちである。― 尤も、このうち田村とし子氏は七八年前にアメリカへ行ったなりになっている。「蓋し浅草区は、世のいはゆる、政治家、学者、或は一般に称してハイカラ流の徒なるものがその住所を定むるもの少し、今日知名の政治家を物色して浅草に何人かある。幾人の博士、幾人の学士、はた官吏がこの区内に住めるか、思ふにかかる江戸趣味及び江戸ッ子気質の破壊者が浅草区内に少きはむしろ喜ぶべき現象ならずや。今日において、徳川氏三百年の泰平治下に養はれたる特長を、四民和楽の間に求めんとせば、浅草区をおきてこれなきなり」と前記『浅草繁昌記』の著者はいっている。その著者のそういうのは、官吏だの、学者だの、教育家だの、政治家だの、実業家だのというものはみんな地方人の立身したもので、いくら学問や財産やすぐれた手腕はあっても、その肌合や趣味になるとからきし低級でお話にならないというのである。「紳士にして『お茶碗』と『お椀』との区別を知らず、富豪にして『清元』と『長唄』とを混同し、『歌沢』『新内』の生粋を解せずして、薩摩琵琶浪花節の露骨を喜び、旧劇の渋味をあざけりて壮俳の浅薄を質す」といろいろそういったうえ「かくの如きはたゞ見易き一例にすぎずして家屋住宅の好みより衣服の選択など、形式上のすべてかいはゆる江戸趣味と背馳するもの挙げて数ふべからず」とはっきり結論を下している。そうしてさらに「およそ斯くの如きは、山の手に至りては特に甚だしく、下町もまた漸く浸蝕せられ、たゞ浅草区のみは、比較的にかゝる田舎漢に征服せらるゝの少きをみる」とことごとく肩をそびやかしている。

― いうところはいかにも「明治四十三年」ごろの大ざっばな感じだが、その政治家だの学者だの官吏だのの浅草の土地に従来あんまりいなかったということだけはほんとうである。すくなくとも、その当時、わたしのその学校友だちのうちは……其親たちはみんな商工業者ばかりだった。それも酒屋だの、油屋だの、質屋だの、薬屋だの、写真屋(これは手近に「公園」をもっているからで、外の土地にはざらにそうない商売だろう)だの、でなければ大工だの、仕事卿だの、飾り屋だの……たまたま勤め人があるとみれば、それは小学校の先生、区役所の吏員、吉原の貸座敷の書記さん……そうしたたぐいだった。女のほうには料理屋、芸妓屋が多かった。― いまで、おそらく、そうでないとはいえないであろう……

ところで芥川龍之介氏は『梅・馬・鷺』のある随筆の中でこういっている。「……浅草といふ言葉は少くとも僕には三通りの観念を与へる言葉である。第一に浅草といひさへすれば僕の目の前に現はれるのは大きな丹塗(にぬり)の伽藍(がらん)である。或はあの伽藍を中心にした五重塔や仁王門である。これは今度の震災にも幸と無事に焼残った。今ごろは丹塗の堂の前にも明るい銀杏の黄葉の中に相変らず鳩が何十羽も大まはりに輪を描いてゐることであらう。第二に僕の思ひ出すのは池のまはりの見世物小屋である。これは悉く焼け野原になった。第三にみえる浅草はつつましい下町の一部である。花川戸、山谷、駒形、蔵前 ― その外どこでも差支ない。たゞ雨上りの瓦屋根だの、火のともらない御神燈だの、花のしぼんだ朝顔の鉢だの……これも亦今度の大地震は一望の焦土に変らせてしまった」と……

二

「古い浅草」とか「新しい浅草」とか、「いままでの浅草」とか「これからの浅草」とか、 いままでわたしのいって来たそれらのいいかたは、畢貴この芥川氏の「第一および第三の浅草」と「第二の浅草」とにかえりつくのである。― 改めてわたしはいうだろう、花川戸、山の宿、瓦町から今戸、橋場……「隅田川」 のなかれに沿ったそれらの町々、馬道の一部から猿若町、聖天町 ―田町から山谷……「吉原」の廓に近いそれらの町そこにわたしの「古い浅草」は残っている。田原町、北仲町、馬道の一部……「広小路」一帯のそうした町々、「仲兄世」をふくむ「公園」のほとんどすべて、新谷町から千束町、象潟町にかけての広い意味での「公園裏」…… 蔓のように伸び、花びらのように密集したそれらの町々、そこにわたしの「新しい浅草」はうち立てられた。……「池のまはりの見世物小足」こそいまその「新しい浅草」あるいは、「これからの浅草」の中心である……

が、「古い浅草」も「新しい浅草」も、芥川氏のいうように、ともに一トたび焦土に化したのである。ともに五年まえみじめな焼野原になったのである。!というのは「古い浅草」も「新しい浅草」も、ともにその焦土のうえに……そのみじめな焼野原のうえによみ返ったそれらである。ふたたび生れいでたそれらである。― しかも、あとの者にとって、嘗てのそのわざわいは何のさまたげにもならなかった。それ以前にもましてずんずん成長した。あらたな繁栄はそれに伴う輝かな「感謝」と「希望」とを、どんな「横町」でもの、どんな「露地」でものすみずみにまで行渡らせた。― いえば、いままで「広小路」を描きつつ、「仲見世」に筆をやりつつ、「震災」の二字のあまりに不必要なことにひそかにわたしは驚いたのである……

が、前のものは ― その道に「古い浅草」は……

読者よ、わずかな間でいい、わたしと一緒に待乳山へ上っていただきたい。

そこに、まずわたしたちは、かつてのあの「額堂」のかげの失われたのを淋しく見出すであろう。つぎに、わたしたちは、本堂のうしろの、銀杏だの、椎だの、槙だののひよわい若木のむれにまじって、ありし日の大きな木の、劫火に焦げたままのあさましい肌を日にさらし雨にうたせているのを心細く見出すであろう。そうしてつぎに……いや、それよりも、そうした木立の間から山谷堀(っさんやぼり)の方をみるのがいい。― むかしながらの、お歯黒のように澱んで古い掘割の水のいろ。― が、それに続いた慶養寺の墓地を越して、つつぬけに、そのまま遠く、折からの曇った空の下に千住の瓦斯タングのはるばるうち霞んでみえるむなしさをわたしたちは何とみたらいいだろう? ― 眼を遮るものといってはただ、その慶養寺の境内の不思議に焼け残った小さな鐘楼と、もえたつような色の銀杏の梢と、工事をいそいでいる山谷堀小学校の建築塔と…… 強いていってそれだけである。

わたしたちは天狗坂を下りて今戸橋をわたるとしよう。馬鹿広い幅の、青銅いろの欄干をもったその橋のうえをそういってもときどきしか人は通らない。白い服を着た巡査がただ退屈そうに立っているだけである。どうみても東海道は戸塚あたりの安気な田舎医者の住宅位にしかみえない沢村宗十郎君の文化住宅(窓にすだれをかけたのがよけいそう思わゼるのて慶る)を横にみてそのまま八幡さまのほうへ入っても、見覚えの古い土蔵、忍び返しをもった黒い塀、鰻屋のかどの柳-そうしたものの匂わしい影はどこにもささない。

― そこには、バラックのそばやのまえにも、水屋のまえにも、産婆のうちのまえにも、葵だの、コスモスだの、孔雀草だのがいまだにまだ震災直後のわびしきをいたずらに美しく咲きみだれている…‥

三

もし、それ、「八幡さま」の鳥居のまえに立つとしたら―「長昌寺」の墓地を吉野町へ抜けるとしたら…・

わたしたちは、そこに木のかげに宿さない、ばさけた、乾いた大地が、白木の小さなやしろと手もちなく向い合った狛犬とだけを残して、空に、灰いろにただひろがっているのをみるだろう。― そうしてそこに、有縁無縁の石塔の累々としたあいだに、鐘撞堂をうしなった釣鐘が、雑草にうもれていたずらに青錆びているのをみるだろう。― 門もなければ塀もなく、ぐずぐずにいつか入りこんで来た町のさまの、その長屋つづきのかげにのこされた古池。―トラックの音のときに物うくひびくその水のうえに睡蓮の花の白く咲いたのもいじらしい……

「…歌沢新内の生粋を解せずして、薩摩梵琶浪花節の露骨を喜び、旧劇の渋味をあざけりて壮俳の浅薄を質す」と『浅草繁昌記』の著者がいくらそういっても、いまその「新しい浅草」の帰趨するところはけだしそれ以上である。薩摩荒琶、浪花節よ。もっと「露骨」な安来節、鴨緑江ぶしか勢力をえて来ている。そのかみの壮士芝居よりもっと「浅薄」な剣劇が客を呼んでいる。これを活動写真のうえにみても、いうところの「西洋もの」のことにして、日本出来のなにがしプロダクションのかげろうよりもはかない「超特作品」のはるかに人気を博していることはいうをまたない。

みた。聞いたりするものの場合にばかりとどまらない、飲んだり食った。の場合にして矢っ張そうである。わたしをしてかぞえし雷。「下総屋」と「舟和」とはすでにこれをいった。「すし活」である。「大黒屋」である。「三角」である。「野ロバア」である。鰻屋の「つるや」である。支那料理の「釆々軒」「五十番」である。やや嵩じて「今半」である。「鳥鍋」である。「魚がし料理」である。「常盤」である。「中清」である。―それらは、ただ手がるに、安く、手っと。早く、そうして器用に恰好よく、一人でもよけいに客を引く……出来るだけ短い時間に出来るだけ多くの客をむかえようとする店々である。それ以外の何ものも希望しない店々である。無駄と、手数と、落ちつきと、親しさと、信仰とをもたない店々である。!つまりそれが「新しい浅草」の精神である……

最後までふみとどまった「大盛館」の江川の玉乗、「清遊館」の浪花踊、「野見」の撃剣……それらもついにすがたを消したあとはみたり聞いたりのうえでの「古い浅草」はどこにももう見出せなくなった。(公園のいまの活動写真街に立って十年まえ二十年まえの「電気館」だの「珍世界」だの「加藤鬼月」だの「松井源水」だの「猿茶屋」だのを決してもうわたしは思い出さないのである。「十二階」の記憶さえ日にうすれて来た。無理に思い出した所でそれは感情の「手品」にすぎない)飲んだり食ったりのうえでも、「八百善」「大金」のなくなった今日、(「富士横町」の「うし料理」のならびにあるいまの「大金」を以前のものの後身とみるのはあまりにさびしい)わずかに「金田」があるばかりである。外に「松邑」(途中でよし代は変ったにしても)と「秋茂登」とがあるだけである。かつての「五けん茶屋」の「万梅」「大金」を除いたあとの三軒、「松島」は震災ずっと以前すでに昔日のおもかげを失った、「草津」「一直」はただその彪躯を擁するだけのことである。―が、たった一つの、それだけがたのみの、その「金田」にしてなお「新しい浅草」におもねるけぶりのこのごろ漸く感じられて来たことをどうしよう。

……「横町」だの「露地」だのばかりをさまよってしばしばわたしは「大通り」を忘れた。Iが、「新しい浅草」 のそもそもの出現は「横町」と「露地」との反逆に外ならないとかねがねわたしはそう思っている。・---これを書くにあたってそれをわたしはハッキリさせたかった。 ― 半ばそれをつくさないうちに紙面は尽きた。

曇ってまた風が出て来た。― ペンをおきつつ、いま、公園のふけやすい空にともされた高燈寵の火かげを遠くしずかにわたしは忍ぶのである。……

(昭和二年)

『浅草風土記』 中公文庫

『浅草風土記』 中公文庫

妖精の系譜 №54 [文芸美術の森]

イギリス児童文学と旅 1

妖精美術館館長 井村君江

妖精美術館館長 井村君江

子供が読者になる ― 子供の勝利 1

イギリスが児童文学の分野で、すぐれた特色ある作品を数多く生んできたことは衆知のことである。このイギリス児童文学の特質を、イギリス文学のなかにおいて考えてみたいと思う。児童文学といっても大人の文学と関わりのない真空地帯に存在するわけではなく、その本質を少しでも掘り下げて考える際には、どうしても大人の文学との連関を念頭に置くことが必要となってくる。

近代における児童文学の歴史はいつから始まるのか。これはなかなか定めがたい問題であるが、いま仮りにこれを、文学にたずさわる大人が「子供もまた読者になり得ると気づいた時点」と定義してみれば、ある程度ははっきりするかも知れない。もちろんこの考え方はあくまで文学プロパーの立場からのものであって、児童教育の方で文学作品を教育の道具の一つと考えるようになった時期などについてはそれぞれの論もあると思うが、ここでは「子供が自発的に読むことを目的として書かれた本」という意味で児童文学を考えるので、読者としての子供がいったいいつ頃現われたかが問題になるわけである。

十七世紀にイギリスで広く読まれた本に、ジョン・バニアンの『天路歴程』(一六八四)がある。人間は原罪という重荷を背負ってこの世の旅路を行かねばならぬことを、主人公のクリスチャンが荷を負い、困難をおかして「光の都」の門まで辿りつく物語のなかに盛り込んだものである。いわば神学的教訓のうちの魂の遍歴というものを寓意的に描いたものであった。当時の大人は、宗教的に忍耐とか勇気とかを教え込むのによい本と思い、子供たちにも与えた。だが神学的説教や倫理観など子供たちにはどうでもよく、旅をしていく主人公の冒険の場面に子供たちは魅かれた。「絶望の沼」や「虚栄の市」を通りぬけ、魔物アポルオンと戦い、巨人デスペーアの魔手を逃れる遍歴に、バこアンは人間の経験する人生での苦悩や煩悶を象徴的に表わしたかったのであろう。彼はこの苦悩の道を経れば、「光の都」という至福の国の入口に達することができると説こうとした。だが子供たちはクリスチャンの姿に家出の快感を味わい、冒険と巨人退治の面白さを見た。

この当時まで、十六、十七世紀のイギリスで子供たちの本といえるものは、せいぜいホーン,ブックやバトルドアと呼ばれる、柄のついた手錠型や羽子板に似た柄つきの四角の板に、絵や文字を木版刷りにした紙を貼ったものだけであった。これは「主の祈り」とかアルファベットや歌詞といったものを楽しく学ばせる教科書ふうのものだった。書き手がわからないものが多いが、現存しているものではトマス・ビューウィツクの署名の入ったアルファベットの木版の動物絵がよく知られている。エリザベス朝から十八世紀にかけて、チャップマンとかペドラーとか呼ばれる行商人が、町から村へ、家々の戸口へと小間物を売り歩いたが、縫針や首飾りに混じって、当時の流行唄や昔話を一枚の紙の裏表に刷り、三つ折土ハ頁の豆本にしたものが入っていた。「あたし印刷になっている唄が一ばん好き。印刷になるぐらいだからきっと本当だと思うわ」(シェイクスピア『冬の夜ばなし』)。

この糸綴じ豆本が十八世紀になると、「一ペニー・シリーズ」のバンベリー版やヨーク版チヤップ・ブックとして出て、木版一枚刷の挿絵等が入った薄い小型の本の体裁をとってきて、マザーグースの唄や「親指トム」や「シンデレラ」「巨人退治のジャック」の話等が簡単に再話化されて売られていく。子供たちが見逃すはずがなく、外装の小ささと内容の読みやすさとで、チヤップ・ブックは子供部屋の「人形の家(ドールズハウス)」の側に置かれたのである。しかし読みごたえのある物語の本でないことは確かであった。イギリスでは、一四七六年にウィリアム・キヤクストンが印刷所を開き、その弟子ド・ウオルドなどがその業を継いで物語を次々と本にしていったが、昔話などの蒐集と普及が主であって、子供のための本はジョン・ニューベリーが、一七四五年にセント・ポール寺院の前に初めて子供の本屋を開くまであまり出なかった。本というものが子供に何かを学ばせるための一つの道具として、使われていたようである。この時期に、『天路歴程』は冒険遍歴物語として、子供たちの空想を広げ、いきいきとしたストーリイの展開の面白さというものを与えるに充分であった。バニヤンは敬度な宗教心から魂の問題を教えようとして筆をとったのに、それを子供たちは自分たちの本のように喜び迎えたのである。

『妖精の系譜』 新書館

石井鶴三の世界 №237 [文芸美術の森]

着衣座像 1952年/夜行列車 1952年

画家・彫刻家 石井鶴三

*************

【石井 鶴三(いしい つるぞう)画伯略歴】

画家・彫刻家 石井鶴三

着衣座像 1952年 (178×130)

夜行列車 1952年 (201×143)

*************

【石井 鶴三(いしい つるぞう)画伯略歴】

明治20年(1887年)6月5日-昭和48年( 1973年)3月17日)彫刻家、洋画家。

画家石井鼎湖の子、石井柏亭の弟として東京に生まれる。洋画を小山正太郎に、加藤景雲に木彫を学び、東京美術学校卒。1911年文展で「荒川岳」が入賞。1915年日本美術院研究所に入る。再興院展に「力士」を出品。二科展に「縊死者」を出し、1916年「行路病者」で二科賞を受賞。1921年日本水彩画会員。1924年日本創作版画協会と春陽会会員となる。中里介山『大菩薩峠』や吉川英治『宮本武蔵』の挿絵でも知られる。1944年東京美術学校教授。1950年、日本芸術院会員、1961年、日本美術院彫塑部を解散。1963年、東京芸術大学名誉教授。1967年、勲三等旭日中綬章受章。1969年、相撲博物館館長。享年87。

文業も多く、全集12巻、書簡集、日記などが刊行されている。長野県上田市にある小県上田教育会館の2階には、個人美術館である石井鶴三資料館がある。

画家石井鼎湖の子、石井柏亭の弟として東京に生まれる。洋画を小山正太郎に、加藤景雲に木彫を学び、東京美術学校卒。1911年文展で「荒川岳」が入賞。1915年日本美術院研究所に入る。再興院展に「力士」を出品。二科展に「縊死者」を出し、1916年「行路病者」で二科賞を受賞。1921年日本水彩画会員。1924年日本創作版画協会と春陽会会員となる。中里介山『大菩薩峠』や吉川英治『宮本武蔵』の挿絵でも知られる。1944年東京美術学校教授。1950年、日本芸術院会員、1961年、日本美術院彫塑部を解散。1963年、東京芸術大学名誉教授。1967年、勲三等旭日中綬章受章。1969年、相撲博物館館長。享年87。

文業も多く、全集12巻、書簡集、日記などが刊行されている。長野県上田市にある小県上田教育会館の2階には、個人美術館である石井鶴三資料館がある。

『石井鶴三素描集』 形文社