妖精の系譜 №72 [文芸美術の森]

自由な「中間王国(ミドルキングダム)」 2

妖精美術館館長 井村君江

妖精美術館館長 井村君江

民間に昔より伝わっていた土着信仰である妖精信仰は、アイルランド民族の精神の深いところに根ざしたものである。古代の人々に連なる思想の一つである、とイエィツは考えている。従って文学作品のプロットやテーマという表面的なものではなく、彼自身の血の中から必然的に求められたものであったといえよう。そして彼の詩はつねにこの土着のものと深く結びついているため、アイルうンドの土地、ケルトの世界観、民族の風習や考えから理解する必要があろう。従ってイエイヅが採集しているアイルランド伝承の妖精物語の知識から彼の書いた詩をみていくとき、いままでとは違う解釈ができるように思うのである。その一例を示してみょう。

イエイツが死去する前年、一九三八年九月に書いた『ぺン・バルベンの下』という詩がある。その最終第六連の最後の三行は、今でも墓碑銘としてスライコーのドラマクリフに建つ墓に刻まれている。

生も、死も、 Cast a Cold eye

冷たく、見ながせ、 On life, on death

騎馬の男よ、行け! Horseman pass by!

第六連には「裸のべン・バルベンの頂きの下、ドラマクリフの教会墓地にイエイツは横たわる。昔、祖先の一人がここの教区牧師をしていた」とあり、曽祖父ジョン・イエイツが牧師をしていた教会の墓地、彼の愛した母方の故郷スライゴーのペン・パルベンの山が見はるかせるところに、石灰岩の墓石の表に「神の求めにより」イエイツ自身の遺志で右の一詩句が刻まれたことがわかる。しかし教会境地といっても近くには古い石のケルト十字架が建っており、へン・バルベンの山は妖精伝承物語の宝庫であり、キリスト教と異教とが妙に入り混った場所なのである。

この三行の詩句のうち「騎馬の男」というのは!自分の墓のそばを通る見知らぬ人、馬に乗った旅人として、この詩句の意味を「生を終えいま死にある自分の墓を冷たく見ながら通りすぎよ」と呼びかけるのだとする解釈が一般的である。しかし、この詩の第一連をみると、初めは「騎馬の男ら」と複数であり、女たちも馬に乗っているので集団の一人であることがわかる。

あの騎馬の男ら、あの女どもにかけて誓え、

肌の色合、姿かたちが超人のあかしだ。

情念の完璧さによって、不死の性を

おのがものとし、空をかけゆく、

あの色青ざめた面ながの一群にかけて誓え。

べン・バルべンが情景をさだめるところ、

いま、冬の夜明けに、彼らは鳥を駆る。

馬に乗る者たちは、色青ざめ面長な顔をし「超人」となっているし、また「不死の性」を持つものであり、冬の夜明けにベン・バルベンの山の彼方の空を駆ける者たちなのである。これは人間ではない、あの世に近い者たちであることがわかる。

人は二つの永遠にはさまれて、

種族の永遠と魂の永遠にはさまれて、

何度でも生き、何度でも死ぬゥ

古代アイルランドはそれを知りぬいていた。

ベッドで死のうと

ライフル銃で撃ち殺されようと同じこと、

恐ろしいといっても、たかだか、

一時のあいだ親しい者と別れるだけだ。

墓掘り人足がどんなに手間をかけて働いても、

どんなに筋肉がたくましくても鍬の刃が鋭くても、

結局は埋葬した者を、また、

人間の精神のなかに押しもどすだけだ。

「人は二つの永遠にはさまれ、何度も生き、死ぬ」「死は一時親しいものと別れるだけ」この考え方を「古代アイルランドは知りぬいていた」というのは、アイルランドに古代からいきわたっていたドゥルイド思想にある「霊魂不滅」「輪廻転生」の考え方であり、「死はもう一つの生の「入り口」とする死生観である。またこの世で死んだ者は、「人間の精神のなかに押しもどされるだけ」というのも、森羅万象を通じてめぐっている大霊の中に戻り、そこで転生するという考え方にほかならない。人は死んでもまた生まれかわるとすれば、死はただ一時の別れにすぎない。こう生死を達観できれば生も死も冷たく見ながすことができる。すなわち生死の区別というものがそこでは消えているのである。

こう考えてくると、騎馬の男ら女らというのはこの世の生を終えたものたち、大霊と一つになりまた輪廻するものたちともとれる。あるいはハローウィン前日(十月三十日)の夜から暁にかけ、一年に一度、自分の丘を一めぐりすると言われる妖精の騎馬行の一行と見られるのである。英雄妖精であるアーサー王は永遠のその時が来るまで眠っているカドベリーの丘のまわりを、またフィッツジェラルド伯はムラグマストの丘のまわりを、多勢の従者と一緒に馬に乗って、ハローウィン前夜にひとめふりするのである。彼らは不死の生を得ているのである。

イエイツが最後に、「騎馬の男よ、行け」と呼びかけているのは自分自身に対してであるという解釈ができるように思う。いま地上の死というくびきを断って、次の生へと飛び立つのだ、地上より空へ回かって、行け、そして暁の空駆けるあの騎馬の一群に加われ、そして共に永遠の妖精の騎馬行を行うのだ、と、自らに言い聞かせているととれるのである。

この解釈を可能にさせる一つの新しい資料が最近発見された。イエイツの未発表の書簡であり、一九三八年八月十五日付で、リルケに関する意見を余白に書きつけたものである。そこには前述の二行の墓碑銘の前にもう一行つけ加わっていた。しかし詩集に入れるときは削除してしまった言葉である。

手綱を引け、息を吸え(Draw rein, Draw breath)で、ここにはこれから馬を駆けさせる騎馬の男の用意する姿勢がうかがえるのである。そしてこれは自分に向かって心の準備を言っおり、しっかり息をし、手綱をとり、勇気をもってこの世の生を終りもう一つの生へ、永遠の生を生きるために冬の夜明けの空を駆け、大霊のもとへ行く妖精の騎馬行の群れに加われと言っていると解釈できるのである

このように「騎馬の男(ホースマン)」一語の解釈についても、イエイツが知っていたであろうフェアリー信仰の妖精の騎馬行からみていくと、新しい解釈が生まれてくるのである。

大理石は要らない。決まり文句も要らない。

ちかくから切り出した石灰岩に、

彼の求めによってつぎの言葉が刻まれる。

生も、死も、

冷たく見ながせ、

騎馬の男よ、行け!

『妖精の系譜』 新書館

『妖精の系譜』 新書館

石井鶴三の世界 №254 [文芸美術の森]

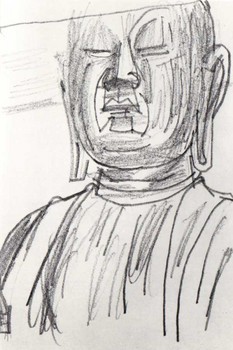

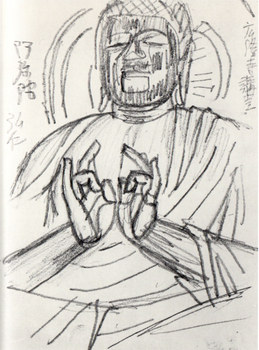

蟹満寺 2点 1957年

画家・彫刻家 石井鶴三

画家・彫刻家 石井鶴三

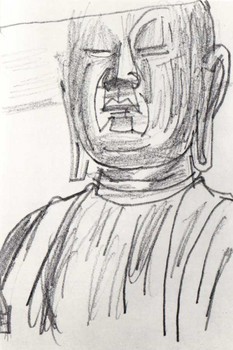

蟹満寺 1957年 (175×126)

蟹満寺 1957年 (175×126)

************

【石井 鶴三(いしい つるぞう)画伯略歴】

明治20年(1887年)6月5日-昭和48年( 1973年)3月17日)彫刻家、洋画家。

画家石井鼎湖の子、石井柏亭の弟として東京に生まれる。洋画を小山正太郎に、加藤景雲に木彫を学び、東京美術学校卒。1911年文展で「荒川岳」が入賞。1915年日本美術院研究所に入る。再興院展に「力士」を出品。二科展に「縊死者」を出し、1916年「行路病者」で二科賞を受賞。1921年日本水彩画会員。1924年日本創作版画協会と春陽会会員となる。中里介山『大菩薩峠』や吉川英治『宮本武蔵』の挿絵でも知られる。1944年東京美術学校教授。1950年、日本芸術院会員、1961年、日本美術院彫塑部を解散。1963年、東京芸術大学名誉教授。1967年、勲三等旭日中綬章受章。1969年、相撲博物館館長。享年87。

文業も多く、全集12巻、書簡集、日記などが刊行されている。長野県上田市にある小県上田教育会館の2階には、個人美術館である石井鶴三資料館がある。

『石井鶴三』形文社

浅草風土記 №24 [文芸美術の森]

隅田川両岸

作家・俳人 久保田万太郎

白髯の渡し

白髯の渡し……隅田川に残っているたった一つの渡しである……といっても、それとて、むかしのまんま残ってはいないのである。……むかしのことにして、いまは、七八間川下にその位置を占めているのである。そこには、「白髯の渡し」としるしたものの代りに 「土木局浅草出張所材料置場」としるした棒杭が立っている。……はっきりいえば、だから、そこは決して「白髯の渡し」の上り場ではなく、「土木局浅草出張所材料置場」の一都に、たまたま「白髯の渡し」がその桟橋をもっているのである。

が、そんなことはどうでもいい、それよりも、ある夕方、「十年まえ紐育(ニューヨーク)て乗ったきりついぞ渡しというものに乗ったことかないという一人の紳士とともに、わたくしは、その桟橋のすぐ上の岸に馬鹿な額をして立ったのである。……矢っ張、七月の末の、風のない、曇った日だった。

五分、十分、十五分、用捨なく時間は経って行った。が、みえるはずの舟のかげはいくら待ってもみえて来なかった。……はげしく桟橋をあらいつつ上げている汐のいろと一しょに、あたり、みるみるうちに暗くなったということは、それまでは、でも、おぼっかなく読めていた制札の、乗客金二銭、自転車金二銭、乳母車金二銭、人力車金二銭、そうした個条書の文字がわずかな間に、ばったりと全く見えなくなってしまったのである。

「来るんですか、たしかに?……」

紳士は心細そうにいった。

「来ます」

自信をもってわたくしはいった。

どうしてわたくしに、自信をもってそういえたかということは、わたくしたちの外に、わたくしたちよりもまえからそこに立っている二人の女性かあったからである。二人とも浴衣形(ゆかたなり)の、一人は髪を引っつめにして、大きな新聞紙包みを抱え、一人は銀杏返しの、小さな袱紗包みを抱えた片っ方の手に、音無しく日傘をもちそえていた。……ともに、さすがに足袋をはいていないことに徴しても、うたがいなく土地っ子の、始終この渡しに乗りつけている人たちと私は鑑定した。……すなわち、わたくしは、その二人をたよることによって、その自信を得たのである。

そのあと、また十分はどすぎた。……依然、てがかりをさえ、わたしはもたなかった。

「行きましょう。……あきらめましょう、もう」

紳士はまえよりも一層心細そうにいった。

「大丈夫。……」

どこまでも、わたくLは、強情を張った。

と、そのとき、突然その引っつめの一人はわれわれのむれをみ捨てた。通りのほうへ向いてさっさとあるきはじめた。そして、あとに、女一人、男二人、「土木局浅草出張所材料置場」といえば聞えがいい、要は製氷会社の裏の、ガランとした、真っ暗な、震災の名残をいまなおとどめている焼野原のような中に、謎のように残されたのである。

二分、三分、五分。……

「行きましょう。通りへ行って、早く自動車に乗りましょう」

逆に、紳士、今度は勇気を出してこうし言った。

「口惜しいな、けど……」

半ば自分にいうようにわたくしはいった。……わたくしとていつまても、そうしているこよの下らなさは知っている。……が、それにしても、その銀杏返しの人の、しずかに、っそういっても安心しきったさまに、河の上をみまもったまま動かないことである。……

それをみると、わたくしに、いまさらあとに引けないものか感じられるのである。

「五分、……あと五分」

わたくしはれたくしの連れの紳士にいった。

その五分。……あとのその五分に於てしかし、暗い水の上にポツリと一つ、赤い火がうかんでいたのである。そして、だんだんその赤い火のわれわれのほうに近づいて来たとき、われわれは、われわれの待っていた舟の、音なつかしい櫓の音をはっきり感じたのである。

……同時に、問もなくその舟の着いたとき、そしてそのと桟橋を上って来たその舟からの客の、お内儀さん風の女の人一人だったのをみたとき、いかにその舟の、向河岸からの来方に手間がとれたかということがわたくしにはッきり分ったのである。……渡しというもの、そんなにも乗りてがなくなったのであろうか?……

このあと、四五日して、わたくしは、鏑木清方さんに逢う機会をもった。……わたくしは詳細にその話をして、鏑木さんに、その銀杏返しの女性をわたくしがもし日本画家なら描くがといい意味のことをいった。

「しかし、描けば、夕方にはしません、日ざかりにします。……そして『日ざかり』という題をつけます」

あきらかに、そのとき、焼野原の、土管だの、煉瓦屑だの、ごろたいしだのの散乱したけしきをわたくしは意識していたのである。……とはいってもしかし、そこに描きそえるであろう棒杭に、「土木局浅草出張所材料置場」とは、わたくしといえども書かないであろう。うそにも「白髯の渡し」と書くだろう。

鏑木さんはわらっていた。

[浅草風土記』 中公文庫

[浅草風土記』 中公文庫

武蔵野 №4 [文芸美術の森]

武蔵野 4

作家 国木田独歩

作家 国木田独歩

四

十月二十五日の記に、野を歩み林を訪うと書き、また十一月四日の記には、夕暮に独り風吹く野に立てばと書いてある。そこで自分は今一度ツルゲーネフを引く。

「自分はたちどまった、花束を拾い上げた、そして林を去ッてのらへ出た。日は青々とした空に低く漂ただよッて、射す影も蒼ざめて冷やかになり、照るとはなくただジミな水色のぼかしを見るように四方に充みちわたった。日没にはまだ半時間もあろうに、モウゆうやけがほの赤く天末を染めだした。黄いろくからびた刈株かりかぶをわたッて烈しく吹きつける野分に催されて、そりかえッた細かな落ち葉があわただしく起き上がり、林に沿うた往来を横ぎって、自分の側を駈け通ッた、のらに向かッて壁のようにたつ林の一面はすべてざわざわざわつき、細末の玉の屑くずを散らしたように煌(きらめ)きはしないがちらついていた。また枯れ草くさ、莠(はぐさ)、藁わらの嫌いなくそこら一面にからみついた蜘蛛くもの巣は風に吹き靡なびかされて波たッていた。

自分はたちどまった……心細くなってきた、眼に遮(さえぎ)る物象はサッパリとはしていれど、おもしろ気もおかし気もなく、さびれはてたうちにも、どうやら間近になッた冬のすさまじさが見透かされるように思われて。小心な鴉からすが重そうに羽ばたきをして、烈しく風を切りながら、頭上を高く飛び過ぎたが、フト首を回めぐらして、横目で自分をにらめて、きゅうに飛び上がッて、声をちぎるように啼(な)きわたりながら、林の向うへかくれてしまッた。鳩(はと)が幾羽ともなく群をなして勢いこんで穀倉のほうから飛んできた、がフト柱を建てたように舞い昇ッて、さてパッといっせいに野面に散ッた――アア秋だ! 誰だか禿山(はげやま)の向うを通るとみえて、から車の音が虚空こくうに響きわたッた……」

これはロシアの野であるが、我武蔵野の野の秋から冬へかけての光景も、およそこんなものである。武蔵野にはけっして禿山はない。しかし大洋のうねりのように高低起伏している。それも外見には一面の平原のようで、むしろ高台のところどころが低く窪(くぼ)んで小さな浅い谷をなしているといったほうが適当であろう。この谷の底はたいがい水田である。畑はおもに高台にある、高台は林と畑とでさまざまの区劃をなしている。畑はすなわち野である。されば林とても数里にわたるものなく否(いな)、おそらく一里にわたるものもあるまい、畑とても一眸

(いちぼう)数里に続くものはなく一座の林の周囲は畑、一頃(いっけい)の畑の三方は林、というような具合で、農家がその間に散在してさらにこれを分割している。すなわち野やら林やら、ただ乱雑に入組んでいて、たちまち林に入るかと思えば、たちまち野に出るというような風である。それがまたじつに武蔵野に一種の特色を与えていて、ここに自然あり、ここに生活あり、北海道のような自然そのままの大原野大森林とは異なっていて、その趣も特異である。

稲の熟するころとなると、谷々の水田が黄ばんでくる。稲が刈り取られて林の影が倒さかさに田面に映るころとなると、大根畑の盛りで、大根がそろそろ抜かれて、あちらこちらの水溜(みずため)または小さな流れのほとりで洗われるようになると、野は麦の新芽で青々となってくる。あるいは麦畑の一端、野原のままで残り、尾花野菊が風に吹かれている。萱原かやはらの一端がしだいに高まって、そのはてが天ぎわをかぎっていて、そこへ爪先(つまさき)あがりに登ってみると、林の絶え間を国境に連なる秩父の諸嶺が黒く横たわッていて、あたかも地平線上を走ってはまた地平線下に没しているようにもみえる。さてこれよりまた畑のほうへ下るべきか。あるいは畑のかなたの萱原に身を横たえ、強く吹く北風を、積み重ねた枯草で避よけながら、南の空をめぐる日の微温ぬるき光に顔をさらして畑の横の林が風にざわつき煌きらめき輝くのを眺むべきか。あるいはまたただちにかの林へとゆく路をすすむべきか。自分はかくためらったことがしばしばある。自分は困ったか否(いな)、けっして困らない。自分は武蔵野を縦横に通じている路は、どれを撰えらんでいっても自分を失望させないことを久しく経験して知っているから。

『武蔵野』青空文庫

『武蔵野』青空文庫

西洋美術研究者が語る「日本美術は面白い」 №126 [文芸美術の森]

明治開化の浮世絵師 小林清親

美術ジャーナリスト 斎藤陽一

美術ジャーナリスト 斎藤陽一

第9回

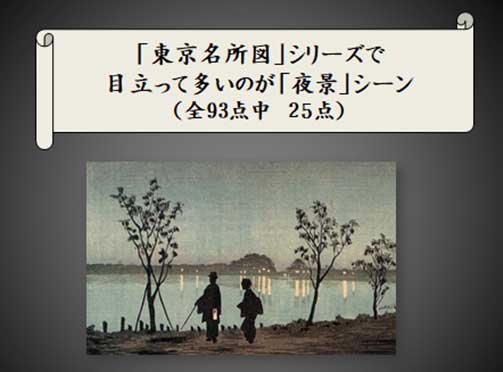

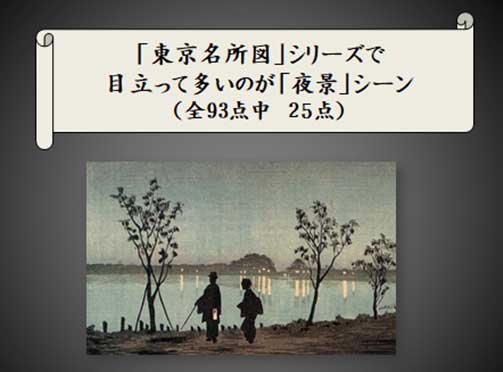

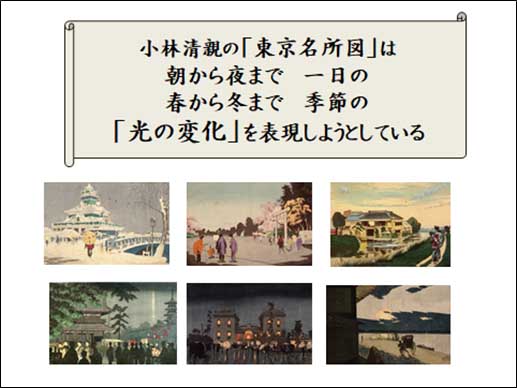

≪「東京名所図」シリーズから:夜の光景≫

≪「東京名所図」シリーズから:夜の光景≫

これまで見て来た小林清親の絵の中にも「夜の光景」がいくつもありましたが、「東京名所図」シリーズ全体の中でも「夜景」シーンは目立って多い。同シリーズ93点のうち、「夜景」は25点(27%)に及んでいます。

小林清親は「夜の光」に強い関心を持っていた絵師でした。彼にとって、「夜」はたんなる「暗闇」ではなかった。そこには、提灯や行燈の光があり、ランプのほかに新時代のガス燈の光もあった。

夏には花火もあり、川岸を飛ぶ蛍の微光があった。清親にとって、燃え盛る火事の炎さえも夜空と川面を輝かせる光だった。彼は、これらの「光」をみんな絵にしている。

小林清親にとっては、「夜」こそが「光」の存在を最も効果的に見せることができる時刻だったのではないでしょうか。

夏には花火もあり、川岸を飛ぶ蛍の微光があった。清親にとって、燃え盛る火事の炎さえも夜空と川面を輝かせる光だった。彼は、これらの「光」をみんな絵にしている。

小林清親にとっては、「夜」こそが「光」の存在を最も効果的に見せることができる時刻だったのではないでしょうか。

これからしばらくは、清親が描いたさまざまな「夜景」を鑑賞していきます。

上図は、小林清親が明治12年(32歳)に制作した「隅田川夜」。

宵闇迫る時刻、静かに流れる隅田川のほとり、ステッキを持ち帽子をかぶった男と着物姿の女が、黒いシルエットで描かれている。対岸の景色も輪郭線を使わないシルエットで表わされ、朧な夜の雰囲気が醸し出される。

男が手にしている小田原提灯の光が、わずかに足もとを照らす。

対岸の家々から洩れる灯りは水面に映り、揺れている。

男が手にしている小田原提灯の光が、わずかに足もとを照らす。

対岸の家々から洩れる灯りは水面に映り、揺れている。

男と女は、静かに流れる隅田川と街の灯を眺めながら、たたずんでいる。夜の光と影が織りなす情景は、明治の小説にでも出てきそうな文学的香りを漂わせている。

二人はひそやかに語り合っているのかも知れない・・・・

「お前様、東京になってから街のようすも変わってしまいましたね。」

「そうだね、“お江戸は遠くなりにけり”だなぁ。」

二人はひそやかに語り合っているのかも知れない・・・・

「お前様、東京になってから街のようすも変わってしまいましたね。」

「そうだね、“お江戸は遠くなりにけり”だなぁ。」

明るい都会の光に慣れた現代の私たちをも、旧き時代への郷愁に誘う絵ですね。

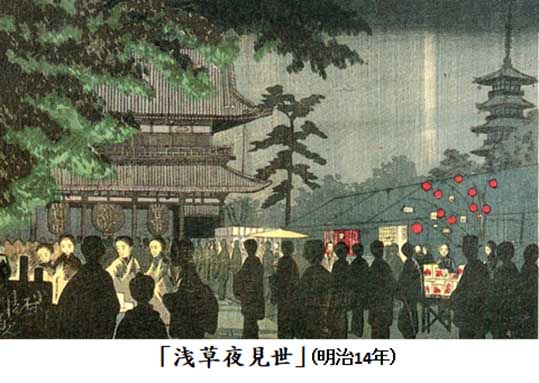

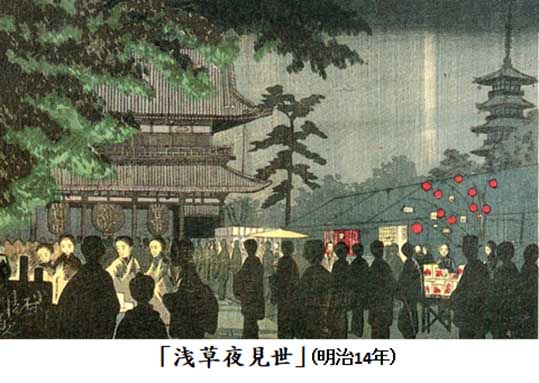

次は、浅草・浅草寺境内の「夜見世」(よみせ)を描いた作品。

これは、小林清親が明治14年(34歳)に描いた「浅草夜見世」。

左に大きく仁王門、右隅に五重塔が見える。ここに描かれている仁王門と五重塔は、昭和20年の東京大空襲によって焼失してしまった。現在、浅草寺で見る建物は、戦後、再建されたもの。

左に大きく仁王門、右隅に五重塔が見える。ここに描かれている仁王門と五重塔は、昭和20年の東京大空襲によって焼失してしまった。現在、浅草寺で見る建物は、戦後、再建されたもの。

筆者が子ども時代を送った北関東の地方都市でも、夏の夜店は、アセチレンランプの匂いとともによみがえる懐かしい思い出ですが、明治初年頃の照明はまだローソクだったでしょうね。

筆者が子ども時代を送った北関東の地方都市でも、夏の夜店は、アセチレンランプの匂いとともによみがえる懐かしい思い出ですが、明治初年頃の照明はまだローソクだったでしょうね。 出店が灯すローソクの灯りが暗い境内のあちこちを明るくしている。

そぞろ歩く人々の姿は黒い影で表わし、店の呼び声に引きつけられた女や子どもの顔は灯りの中に浮かび上がる。

清親は、夜見世の情緒を「光と闇の対比」によって表現しています。

そぞろ歩く人々の姿は黒い影で表わし、店の呼び声に引きつけられた女や子どもの顔は灯りの中に浮かび上がる。

清親は、夜見世の情緒を「光と闇の対比」によって表現しています。

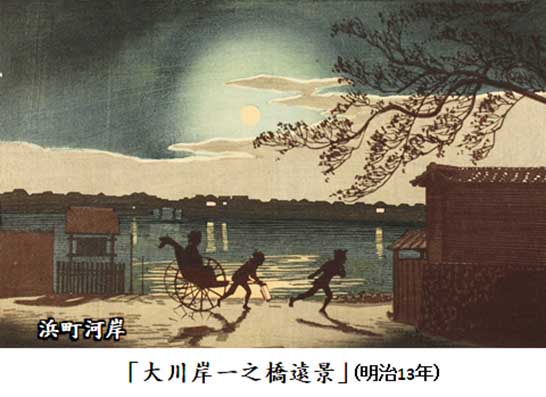

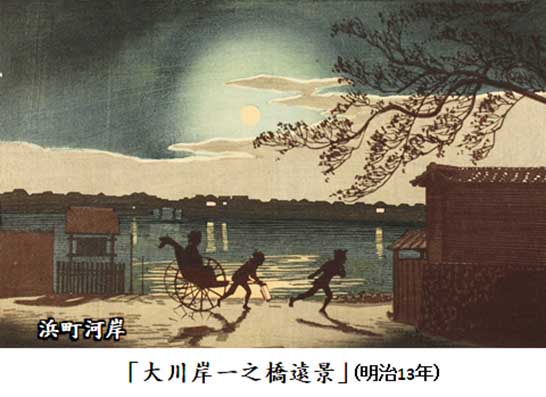

次も、隅田川河畔の夜の光景を描いた作品。

この夜の絵は、小林清親が明治13年(33歳)に制作した「大川岸一之橋遠景」。

隅田川の西岸の浜町河岸を走る人力車と、川向うの両国界隈の家並みを描いている。対岸に小さく見える橋が題名にある「一之橋」。

隅田川の西岸の浜町河岸を走る人力車と、川向うの両国界隈の家並みを描いている。対岸に小さく見える橋が題名にある「一之橋」。

夜空には満月が浮かぶ。その周りは明るい円のかたちにぼかされ、月が煌々と輝いている情景が表現されています。

柔らかな月の光、対岸の家並みから洩れる灯りは、川面に映り、ゆらめいている。

柔らかな月の光、対岸の家並みから洩れる灯りは、川面に映り、ゆらめいている。

そんな満月の夜、浜町河岸を「二人引き」の人力車が走ってゆく。その姿は、逆光のなか、黒いシルエットで表わされる。

人力車に乗っているのは女性。髪は、芸者衆に好まれた「つぶし島田」に結っているようなので、粋筋の女性か。「二人引き」の人力車は急ぐ時に仕立てられたので、お座敷に呼ばれた芸者が急いで駆けつけるところかも知れない。まことに情緒纏綿たる月夜の風景です。

人力車に乗っているのは女性。髪は、芸者衆に好まれた「つぶし島田」に結っているようなので、粋筋の女性か。「二人引き」の人力車は急ぐ時に仕立てられたので、お座敷に呼ばれた芸者が急いで駆けつけるところかも知れない。まことに情緒纏綿たる月夜の風景です。

明治6年、浜町河岸に料亭「常盤」が開店してから、ここは花街となりました。

戦前に芸者の市丸姐さんの唄で流行った歌「明治一代女」では、そんな浜町河岸の情緒を次のように歌っています。

「浮いた浮いたと浜町河岸に 浮かれ柳の恥ずかしさ

一目忍んで小舟を出せば すねた夜風が邪魔をする・・・」

戦前に芸者の市丸姐さんの唄で流行った歌「明治一代女」では、そんな浜町河岸の情緒を次のように歌っています。

「浮いた浮いたと浜町河岸に 浮かれ柳の恥ずかしさ

一目忍んで小舟を出せば すねた夜風が邪魔をする・・・」

次回もまた、小林清親の「東京名所図」シリーズから「夜の風景画」を鑑賞します。

(次号に続く)

妖精の系譜 №71 [文芸美術の森]

イエイツと妖精物語の蒐集 3

妖精美術館館長 井村君江

自由な「中間王国(ミドル・キングダム)」

「妖精は救われるほど良くもないが救われぬほど悪くもない堕落した天使だ、とアイルランドでは信じられている」とイエイツは『アイルランド農民の妖精物語と民話』の解説で言っているが、紀元四三二年に聖ペトリックによってキリスト教が伝えられても、イギリス本国で妖精たちを異教の神々としてデヴィルやデーモンの類として斥けたほどの激しい攻撃や否定には出会わなかった。この異教的存在とキリスト教との穏やかな共存や交渉は、最後の審判の時に自分たちの魂も救われるかどうか坊さまに聞いてくれと頼む赤い帽子の小人たちの話や、海底のメロウの籠に入った人間の魂を、救われるようにとひっくり返す漁夫の話などに、あるいは『僧侶の魂』や『小鳥の話」などの聖者や僧侶の伝説にうかがうことができよう。アイルランドの農民たちは素朴で混和であり、キリスト教への篤い信仰を抱きながら妖精の言葉にも耳を傾け、木の葉をひるがえし藁(わら)屋根を吹き上げてつむじ風が通ると、妖精の群れが通りすぎたと思い、帽子を脱いで「妖精たちにも神のお恵みを」と祈るのを忘れないのである。

著書『ケルトの薄明』の中でイ工イツは、「人々の想像力は、むしろ幻想的で気まぐれなものの中に住んでいる。そして幻想も気まぐれも、もしそれらが善なり悪なりと結びつけられるようなことがあれば、それらの命の息吹きであるところの自由さを失ってしまうのだ」と言っているが、アイルランドの妖精たちは善悪の規範にとらわれることなく 宗教の枠に縛られることなくいきいきと「ケルト人の心の広大で止まるところを知らない法外さ」の中に住み、自由な「中間王国」で活躍を続けてきた。その気まぐれで幻想的な想像力が、時に飛躍して誇張となり、現実の制約の中にいる人間をかえって法外に解き放ってユーモラスに行動させ、逆に諧謔めいたものにさえしていく。泥酔して水に落ち、雷に助けられてその背に乗り、月まで飛んで行ったり鴬烏にふり落とされ海底まで落ちたりするダニエル・オルールクの話や、鉄の壷の冑をかぶってドラゴンの背にまたがり、ダブリン市内まで飛んでいく、ドゥリーークの貧乏機織りの話などを読んでいると、ダブリンのセント・ぺトリック教会の司祭であったスウィフト描くところのガリヴァーが訪れた巨大国や小人国、それに飛行浮島などの奇想天外な冒険の数々が連想されるし、ダブリン生まれのバーナード・ショウの鋭い機智や意表を突く構想も、オスカー・ワイルドの巧みな着想や鮮やかな機智や、ジェイムズ・ジョイスのある種の言葉遊びの自在さやシニシズムも、こうした線上に理解されているように思えるのである。

「アイルランドの異教の神々トウアパ・デ・ダナーンがもはや敬われもせず供物も捧げられなくなって、人々の想像の中で次第に小さくなったのが妖精」だとアイルランド古代の文献『アーマーの害』にあったが、ダグラス・ハイドによれば、こうしたアイルランドの超自然界の生きものたちは、ある部族神話の残存の跡をとどめながら、各地方ごとに異なった系列を示しており、そうしたもののへの信仰も、アーリア系のものもあればケルト以前のものもあるという。ダン・アンガスの『空の丘』に住む丈高く美しい貴族階級の妖精たちや古代の墓地遺跡に住むものたちは、マィリージアンの勃興以前のものであり、クルラホーンはマンスター地方の精雲であったという。一般庶民ふうな「小さな人たち」や「良い人たち」、妖精の靴屋とか鍛冶屋、牛追い、笛吹き、機織り、ホッケーの競技者たちの着ている革製の袖なし上着や太い格子柄の毛織物、三角帽子やバックル付きの靴、また行動範囲を調べることで、アイルランド先住民たちの職業や技能、工芸の跡を辿ることができるとすれば、あるものは先史時代にさかのぼれようし、あるものはもっとわれわれの歴史に近いものかもしれない。またしはしぼ物語で妖精の神聖な住み家とされる砦や円型土砦や茨の木を農民や羊飼いが決して犯さないという伝統的な尊敬の気特は、レプラポーンが守っている墓や地下の宝物の場合と同様に、自分たちより以前に住んでいた所有者の物を荒さないという祖先崇拝の念から当然生まれてくるものであろうと、ハイドは言っている。従って農民たちにとって、妖精の王国とはそれ白身の場所にずっと存続していて、現実の世界とはただ一枚の薄いヴェールで隔てられただけの過去の世界なのかもしれない。

この中間王国(ミドル・キングダム)は妖精の国であると共に「常若の国(テイル・ア・ノグ)」であり、また、本貿的な精霊や、かつて一度も人間であったことのない霊魂の世界をも、アイルランドてはこう呼ぶのである。しかし、アンドリュー・ラングは、「妖精(シー)は一方では黄泉の国(ハーデス)へと姿を消していく傾向がある――死者の幻影となっていくのである」と言い、死という状態に入るわけではないにせよ、妖精自身がその存在を次第に変化させていくのだと言っている。妖精たちが死者たちと密接に関係を持ち、人の死を予言したり人の魂を集めたりする講が数多く出てくるが、それはかえって死者側、すなわち死んだ祖先や友人たち、家族の者たちが、この世に生をおくる者と混じり合って、今ここに居るのだという考え方からきているようである。ダグラス・ハイトなどは妖精のうちのレプラホーンやクルラホーン、メロウの類と、「幽霊タブシー)」や「帰還者(レヴラント)」とはまったく異なる位相にいるものとして分けて考えようとした。またキャサリン・レインはこの世を旅立った魂は、いくばくかの間この「中間の国」に止まるのだと考えている。一方イエイツの考えをみると、妖精の国や常若の国は、われわれの魂がそこからやって来てまたそこへ帰っていくところとして、そこにプラトンやプロティメスの「彼方」と同じものを見ているのである。

こうして考えを進めていくと、妖精信仰は、単に一つの民族のー過去の遺産というばかりではなく、現在あるその民族の魂の教義に属するものであることがわかってくる。「すなわち妖精の国は、いわば文明人も非文明人も、等しくそこを、例えば神や悪魔やあらゆる善と悪の霊などという見えない存在とともに、死者の魂が住んでいる場所、そうした状態とか条件を持った場所、あるいはその領域と同じではないにしても、きわめて似通った場所なのである。……妖精の国は、日に見える世界が末だ探検されていない海に沈む島のように、その中に呑まれてしまう目に見えない世界として、現実に存在している。そこにはこの世界よりも、よn多くの種類の生きものが住んでいる。なぜなら比べものにならないほど、より大きくより変化に富む可能怪が、その世界には存在しているからである.

エヴァンス・ウェンツのこの言葉は(『ケルト諸国における妖精信仰』)そのへんの消息をよく説明してくれるものであろう。この中間王国の住人たちが、実にさまざまな形姿をとり愛すべき性質を備えていきいきヒ存在し、それとの交渉が今もっこしあるということは、とりもなおきずアイルランド民族の魂とその遺産の豊かさ、予見の力、想像力の非凡さを物語るものであろう。

ひと鉢のミルクを捧げ、士や水の神、豊穣の神として妖精を崇め、妖精学者の忠告を信じたアイルランド農民たちの土着信仰のもとには、自然は霊的な力を持つという汎神論、霊魂不滅や輪廻転生を信ずる心がうかがえる。太陽や星など天体の運行、四季のうつろい、悠久の円環の動きを崇拝し、すへての霊はこの軌道と同じサイクルを辿るとみるのは、民族の別を越え、原始の人たちが持持っていた大らかな心である。

「未聞人の方がわたしたちよりも、神秘的な力をはっきりいきいきと、すべての点で、もっと容易にかつ充分に感得していたことは確かである。物事を受け取って考える生活を遮断し駄目にする都会生活や、他から離れ孤立して動く心を助長させる教育は、わたしたちの魂の感覚を鈍らせている」と、十九世紀文明社会の現象に警告したイエイツの言葉に、もう一度耳を傾ける必要があろう。昔、空から吹く風にむきだしになっていたわたしたちの魂は、いまでは厚い衣で幾重にも被われてしまっている。その衣を脱ぎ、しばし原始の世界に生きていた幻想界の住人たちと、われわれも親しく交わる必要があるように思う。

今でもアールラーノドの農民たちは、十一月になると木いちごがすっぱくならて食べられなくなるのは、ブーカが腐らせるためだと言い、家に良いことがあるとエルフがそうしてくれたと信じ、感謝のため、窓辺にミルクを一鉢置くのを忘れない。現在に続く風習や歌謡(バラード)の中にも、妖精たちはまだ息づいているのである。キルヂィア他方を旅したとき、泥炭(ビート)がうず高くつまれた一軒の農家の庭先にロバが遊んでいたが、急に跳ねまわったがと思うと、ヒースを踏みしだいて沼地へと駆けて行ってしまった。農家の主人は、あれはプーカの仕業なんだと教えてくれた。そうした素朴な心が、さまざまな愛すべき妖精たちを、育み生かしていることを忘れてはならないと思う。

『妖精の系譜』 新書館

『妖精の系譜』 新書館

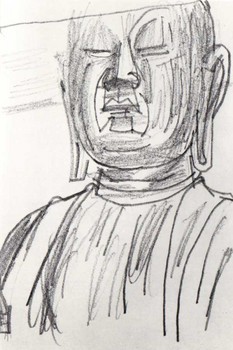

石井鶴三の世界 №253 [文芸美術の森]

蟹満寺 2点 1957年

画家・彫刻家 石井鶴三

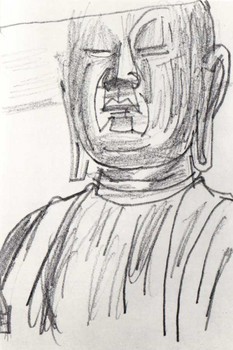

蟹満寺 1957年 (175×126)

蟹満寺 1957年 (175×126)

************

【石井 鶴三(いしい つるぞう)画伯略歴】

明治20年(1887年)6月5日-昭和48年( 1973年)3月17日)彫刻家、洋画家。

画家石井鼎湖の子、石井柏亭の弟として東京に生まれる。洋画を小山正太郎に、加藤景雲に木彫を学び、東京美術学校卒。1911年文展で「荒川岳」が入賞。1915年日本美術院研究所に入る。再興院展に「力士」を出品。二科展に「縊死者」を出し、1916年「行路病者」で二科賞を受賞。1921年日本水彩画会員。1924年日本創作版画協会と春陽会会員となる。中里介山『大菩薩峠』や吉川英治『宮本武蔵』の挿絵でも知られる。1944年東京美術学校教授。1950年、日本芸術院会員、1961年、日本美術院彫塑部を解散。1963年、東京芸術大学名誉教授。1967年、勲三等旭日中綬章受章。1969年、相撲博物館館長。享年87。

文業も多く、全集12巻、書簡集、日記などが刊行されている。長野県上田市にある小県上田教育会館の2階には、個人美術館である石井鶴三資料館がある。

『石井鶴三』

武蔵野 №3 [文芸美術の森]

武蔵野 3

作家 国木田独歩

作家 国木田独歩

三

昔の武蔵野は萱原(かやはら)のはてなき光景をもって絶類の美を鳴らしていたようにいい伝えてあるが、今の武蔵野は林である。林はじつに今の武蔵野の特色といってもよい。すなわち木はおもに楢(なら)の類(たぐい)で冬はことごとく落葉し、春は滴(したた)るばかりの新緑萌もえ出ずるその変化が秩父嶺以東十数里の野いっせいに行なわれて、春夏秋冬を通じ霞(かすみ)に雨に月に風に霧に時雨(しぐれ)に雪に、緑蔭に紅葉に、さまざまの光景を呈ていするその妙はちょっと西国地方また東北の者には解しかねるのである。元来日本人はこれまで楢の類いの落葉林の美をあまり知らなかったようである。林といえばおもに松林のみが日本の文学美術の上に認められていて、歌にも楢林の奥で時雨を聞くというようなことは見あたらない。自分も西国に人となって少年の時学生として初めて東京に上ってから十年になるが、かかる落葉林の美を解するに至ったのは近来のことで、それも左の文章がおおいに自分を教えたのである。

「秋九月中旬というころ、一日自分が樺(かば)の林の中に座していたことがあッた。今朝から小雨が降りそそぎ、その晴れ間にはおりおり生(なま)暖かな日かげも射してまことに気まぐれな空合(そらあい)。あわあわしい白しら雲が空そら一面に棚引(たなび)くかと思うと、フトまたあちこち瞬(またた)く間雲切れがして、むりに押し分けたような雲間から澄みて怜悧さかし気げにみえる人の眼のごとくに朗らかに晴れた蒼空(あおぞら)がのぞかれた。自分は座して、四顧して、そして耳を傾けていた。木の葉が頭上でかすかに戦そよいだが、その音を聞いたばかりでも季節は知られた。それは春先する、おもしろそうな、笑うようなさざめきでもなく、夏のゆるやかなそよぎでもなく、永たらしい話し声でもなく、また末の秋のおどおどした、うそさぶそうなお饒舌(しゃべり)でもなかったが、ただようやく聞取れるか聞取れぬほどのしめやかな私語(ささやき)の声であった。そよ吹く風は忍ぶように木末(こずえ)を伝ッた、照ると曇るとで雨にじめつく林の中のようすが間断なく移り変わッた、あるいはそこにありとある物すべて一時に微笑したように、隈(くま)なくあかみわたッて、さのみ繁しげくもない樺(かば)のほそぼそとした幹みきは思いがけずも白絹めく、やさしい光沢こうたくを帯おび、地上に散り布しいた、細かな落ち葉はにわかに日に映じてまばゆきまでに金色を放ち、頭をかきむしッたような『パアポロトニク』(蕨わらびの類たぐい)のみごとな茎(くき)、しかも熟(う)えすぎた葡萄(ぶどう)めく色を帯びたのが、際限もなくもつれからみつして目前に透かして見られた。

あるいはまたあたり一面にわかに薄暗くなりだして、瞬(またた)く間に物のあいろも見えなくなり、樺の木立ちも、降り積ッたままでまた日の眼に逢わぬ雪のように、白くおぼろに霞む――と小雨が忍びやかに、怪し気に、私語するようにバラバラと降ッて通ッた。樺の木の葉はいちじるしく光沢が褪さめてもさすがになお青かッた、がただそちこちに立つ稚木のみはすべて赤くも黄いろくも色づいて、おりおり日の光りが今ま雨に濡ぬれたばかりの細枝の繁みを漏(も)れて滑りながらに脱(ぬ)けてくるのをあびては、キラキラときらめいた」

すなわちこれはツルゲーネフの書きたるものを二葉亭が訳して「あいびき」と題した短編の冒頭(ぼうとう)にある一節であって、自分がかかる落葉林の趣きを解するに至ったのはこの微妙な叙景の筆の力が多い。これはロシアの景でしかも林は樺の木で、武蔵野の林は楢の木、植物帯からいうとはなはだ異なっているが落葉林の趣は同じことである。自分はしばしば思うた、もし武蔵野の林が楢の類(たぐい)でなく、松か何かであったらきわめて平凡な変化に乏しい色彩いちようなものとなってさまで珍重(ちんちょう)するに足らないだろうと。

楢の類いだから黄葉する。黄葉するから落葉する。時雨(しぐれ)が私語(ささや)く。凩(こがらし)が叫ぶ。一陣の風小高い丘を襲えば、幾千万の木の葉高く大空に舞うて、小鳥の群かのごとく遠く飛び去る。木の葉落ちつくせば、数十里の方域にわたる林が一時に裸体(はだか)になって、蒼(あお)ずんだ冬の空が高くこの上に垂れ、武蔵野一面が一種の沈静に入る。空気がいちだん澄みわたる。遠い物音が鮮かに聞こえる。自分は十月二十六日の記に、林の奥に座して四顧し、傾聴し、睇視(ていし)し、黙想すと書いた。「あいびき」にも、自分は座して、四顧して、そして耳を傾けたとある。この耳を傾けて聞くということがどんなに秋の末から冬へかけての、今の武蔵野の心に適(かな)っているだろう。秋ならば林のうちより起こる音、冬ならば林のかなた遠く響く音。

鳥の羽音、囀(さえず)る声。風のそよぐ、鳴る、うそぶく、叫ぶ声。叢(くさむら)の蔭、林の奥にすだく虫の音。空車(からぐるま)荷車の林を廻(めぐ)り、坂を下り、野路(のじ)を横ぎる響。蹄(ひづめ)で落葉を蹶散(けちら)す音、これは騎兵演習の斥候(せっこう)か、さなくば夫婦連れで遠乗りに出かけた外国人である。何事をか声高(こわだか)に話しながらゆく村の者のだみ声、それもいつしか、遠ざかりゆく。独り淋しそうに道をいそぐ女の足音。遠く響く砲声。隣の林でだしぬけに起こる銃音つつおと。自分が一度犬をつれ、近処の林を訪(おとな)い、切株に腰をかけて書ほんを読んでいると、突然林の奥で物の落ちたような音がした。足もとに臥(ね)ていた犬が耳を立ててきっとそのほうを見つめた。それぎりであった。たぶん栗が落ちたのであろう、武蔵野には栗樹(くりのき)もずいぶん多いから。

もしそれ時雨(しぐれ)の音に至ってはこれほど幽寂(ゆうじゃく)のものはない。山家の時雨は我国でも和歌の題にまでなっているが、広い、広い、野末から野末へと林を越え、杜(もり)を越え、田を横ぎり、また林を越えて、しのびやかに通り過ゆく時雨の音のいかにも幽(しずか)で、また鷹揚(おうよう)な趣きがあって、優(やさ)しく懐(ゆか)しいのは、じつに武蔵野の時雨の特色であろう。自分がかつて北海道の深林で時雨に逢ったことがある、これはまた人跡絶無の大森林であるからその趣はさらに深いが、その代り、武蔵野の時雨(しぐれ)のさらに人なつかしく、私語(ささやく)がごとき趣はない。

秋の中ごろから冬の初め、試みに中野あたり、あるいは渋谷、世田ヶ谷、または小金井の奥の林を訪(おとな)うて、しばらく座って散歩の疲れを休めてみよ。これらの物音、たちまち起こり、たちまち止み、しだいに近づき、しだいに遠ざかり、頭上の木の葉風なきに落ちてかすかな音をし、それも止んだ時、自然の静蕭(せいしょう)を感じ、永遠(エタルニテー)の呼吸身に迫るを覚ゆるであろう。武蔵野の冬の夜更けて星斗闌干(せいとらんかん)たる時、星をも吹き落としそうな野分のわきがすさまじく林をわたる音を、自分はしばしば日記に書いた。風の音は人の思いを遠くに誘う。自分はこのもの凄(すご)い風の音のたちまち近くたちまち遠きを聞きては、遠い昔からの武蔵野の生活を思いつづけたこともある。

熊谷直好の和歌に、

よもすから木葉かたよる音きけは

しのひに風のかよふなりけり

というがあれど、自分は山家の生活を知っていながら、この歌の心をげにもと感じたのは、じつに武蔵野の冬の村居の時であった。

林に座っていて日の光のもっとも美しさを感ずるのは、春の末より夏の初めであるが、それは今ここには書くべきでない。その次は黄葉の季節である。なかば黄いろくなかば緑な林の中に歩いていると、澄みわたった大空がこずえこずえの隙間からのぞかれて日の光は風に動く葉末(はずえ)葉末に砕くだけ、その美しさいいつくされず。日光とか碓氷(うすい)とか、天下の名所はともかく、武蔵野のような広い平原の林が隈(くま)なく染まって、日の西に傾くとともに一面の火花を放つというも特異の美観ではあるまいか。もし高きに登りて一目にこの大観を占めることができるならこの上もないこと、よしそれができがたいにせよ、平原の景の単調なるだけに、人をしてその一部を見て全部の広い、ほとんど限りない光景を想像さするものである。その想像に動かされつつ夕照に向かって黄葉の中を歩けるだけ歩くことがどんなにおもしろかろう。林が尽きると野に出る。

『武蔵野』 青空文庫

『武蔵野』 青空文庫

浅草風土記 №23 [文芸美術の森]

隅田川両岸 2

作家・俳人 久保田万太郎

橋 場

作家・俳人 久保田万太郎

橋 場

横に大きく、

play

と書いて、その下に、縦に、

ボート

と、やや小さく書いた細長い行燈が陪い中に高くあがっている。……曙橋の、隅田公園が尽きて間もなく町ところの.河につづいたとある露地の一角にである。

……涼んで、遊んで、爽快な良い気もちになって、ウンと業務能率をあげましょう。

……船を利用し、海洋を制するものは、これかやがて世界を制するものでしょう。

…‥男性も、女性も.水に親しみ船に興味をもつのは海国民の本能でしよう。

その行燈には、また、そうした文句か一ばいに書いてあった。そして、その下に、ポート三十銭、スカール二足五十銭、と小さく値段か書いてあった。

立留って、読み終わったあと、わたくしはこんなことを書いて、一たいこれをだれが読むだろうと思った。……それほど、そのとき.人通りというものをもたないそのあたりだったから。

が、それは、そのときに限ったことではなく、人通りというものをおよそもたないのが橋場というその町本来のすかただった。すくなくも、十年まえ、十五年まえのその町はそうだった。……そして、わたくしに、そういわせるたけの、以前をそうおもい起させるだけのたたのもしさを、その暗い往来の上にならんだ家々か……格子づくりの、小さい、しずかな家のどこもがもっていた。……と同時に、その家々の、あるいは簾を透き、あるいは葭戸(よしど)に照り映えている燈火のいろは、夫婦かけ向かいの、そうでなければ親子水入らずの、そうした人交ぜしない、優しい、しみじみした生活のこの世にあることを、何年ぶりかに、わたくしの胸にささやいてくれた。

「関西はまに水の騒ぎだ」

「またですか?

「山が崩れて家がつぶれた。している」

「まア……」

「藤吉つぁんのいるところは大阪のどこだっけ?」

「ええと、あれは。……何んとかいう……」

「大阪の市内じゃァなかったろう?」

「市内じゃァありませえ、田舎です。……何んでももう京都に近いはうだということを、だれかに聞いたと思いますけど……」

「と、あぶないぞj……今度騒いでいるのは、どッちかといえは京都に近いほうだ」

「まァ、そうですか?……けど分りませんわ、あの人のことだから。……いないかも知れませんわ、もう、大阪に……」

「そういえば、今年は、いつも欠かさずよこす人が年始状をよこさなかった」

「ですもの。……大阪にいればよこしますよ。l……去年だって、一昨年だって、ちゃんとそこからよこしているてしょう?」

「うんl

「じゃァ、そうですわ、きっと……いないんですわ、もう……」

「大将、また、しくじったかな?」

「そうかも知れませんね」

「人間、そうなると、目先の見えすぎるのもよしあしだ」

「見えすぎるから、つまり、遣りすぎることにも……」

「そうなんだ。……始終はそういうことになるんだ……だからこまる」

……たまたま見てすぎた一けんの、夕飯のいますんだあと、主人か妻陽子を噛みつつ夕刊をよみ、細君が、袂の端をくわえてチャブ台の上のよごれものを片附けているけしきが、わたくしに以上のような会話を空想させた。……この会話に七月の夜の蚊遣り線香のまつわるべきはいうをまたない。

『浅草風土記』 中公文庫

『浅草風土記』 中公文庫

西洋美術研究者が語る「日本美術は面白い」 №125 [文芸美術の森]

明治開化の浮世絵師 小林清親

美術ジャーナリスト 斎藤陽一

美術ジャーナリスト 斎藤陽一

第8回

≪「東京名所図」シリーズから:日没から夜にかけての光景≫

≪「東京名所図」シリーズから:日没から夜にかけての光景≫

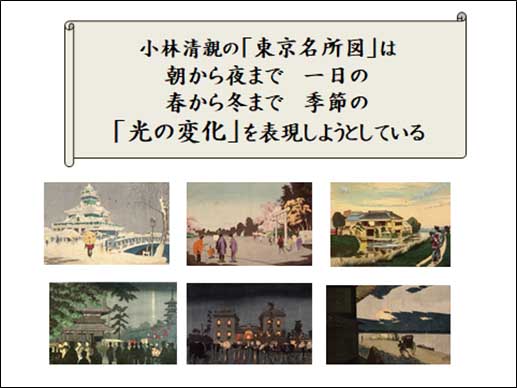

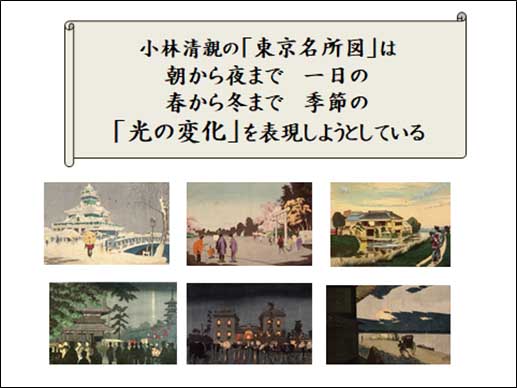

「東京名所図」シリーズは、小林清親が明治9年(29歳)から明治14年(34歳)までの6年間、開化期の東京の風景を、さまざまな光と影のなかにとらえた93点の「風景版画」です。

光の変化に鋭敏な感受性を示す清親は、朝・昼・夕方・夜といった一日の中での「光」をとらえて、さまざまな作品を描きました。前回には、午後の光から黄昏時の光をとらえた作品を紹介しましたので、今回は、その続きとして、「日没時の風景」を描いた作品をひとつ紹介します。

光の変化に鋭敏な感受性を示す清親は、朝・昼・夕方・夜といった一日の中での「光」をとらえて、さまざまな作品を描きました。前回には、午後の光から黄昏時の光をとらえた作品を紹介しましたので、今回は、その続きとして、「日没時の風景」を描いた作品をひとつ紹介します。

≪日没時の風景≫

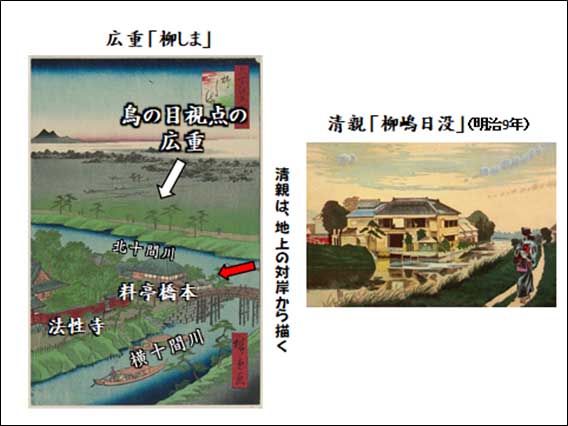

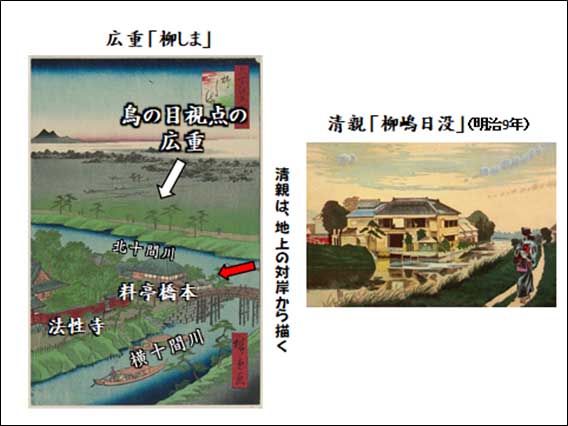

この絵は、小林清親が明治9年(29歳)に制作した「柳嶋日没」。

江戸時代から続く老舗料亭の「橋本」を中央に大きく描いています。そのうしろにちらりと赤い塀を見せているのが日蓮宗の法性寺(ほっしょうじ)。この寺のご本尊が妙見菩薩であるところから別名「柳嶋妙見」として江戸っ子たちの信仰を集めてきました。あの葛飾北斎も熱心な「妙見」信者であり、妙見菩薩が「北斗七星」の化身とされることに因んで、「北斎」という雅号を使ったほどです。

江戸時代から続く老舗料亭の「橋本」を中央に大きく描いています。そのうしろにちらりと赤い塀を見せているのが日蓮宗の法性寺(ほっしょうじ)。この寺のご本尊が妙見菩薩であるところから別名「柳嶋妙見」として江戸っ子たちの信仰を集めてきました。あの葛飾北斎も熱心な「妙見」信者であり、妙見菩薩が「北斗七星」の化身とされることに因んで、「北斎」という雅号を使ったほどです。

江戸切絵図でこの場所を確かめてみよう(下図)。

北十間川と横十間川とが交錯するこの場所は、当時、江戸の郊外とも言えるところですが、田園情緒あふれる風景を楽しもうとする人たちや、法性寺のご本尊「妙見菩薩」に参拝する人たちがたくさんやってきて、そこにある料亭「橋本」も繁盛していました。

小林清親は、北十間川をはさんだ対岸から見た料亭「橋本」を描いています。

小林清親は、北十間川をはさんだ対岸から見た料亭「橋本」を描いています。

実は、清親の敬愛する歌川広重もまた、あの「名所江戸百景」シリーズの中で、同じ柳嶋の風景を描いています。

ただし、広重は「鳥の目」になって、上空から料亭「橋本」と「法性寺」をとらえています。(下図)

ただし、広重は「鳥の目」になって、上空から料亭「橋本」と「法性寺」をとらえています。(下図)

これに対して小林清親は、地上から料亭「橋本」を眺める視点をとる。これが、清親が風景を描くときの基本です。

日本絵画の特質のひとつは、画家の視点が自由自在に設定されるところにあり、時には「鳥の目」になったり、「虫の目」になったりと、西洋絵画のような「一枚の絵に一つの視点」という原則はない。広重もその伝統を継承して、画題によって、様々な視点を駆使しています。

しかし、清親描く風景画は、いつも、画家が地上に足をつけた「散策者の視点」で描かれる。言い換えれば、清親の絵は、あくまでも現実を観察する「生活者の視点」で描かれます。

この絵では、川のこちら側・手前に、子どもを背負った女が料亭「橋本」を眺めながら歩んでゆく。この女性の姿に、清親自身の心情が投影されています。

この絵では、川のこちら側・手前に、子どもを背負った女が料亭「橋本」を眺めながら歩んでゆく。この女性の姿に、清親自身の心情が投影されています。

構図的には、この女性を近景として、先に延びる「道」が奥行きへと視線を誘い、さらに中景に料亭、遠景に夕空を描いて、奥行き感が深められています。これは、清親の西洋画の研究がもたらしたものでしょう。

この絵は、浮世絵の伝統的技法である「彩色木版画」なのですが、他にも、西洋画のさまざまな技法が応用されています。

水面をクローズアップで見ると・・・

水面に映る建物の影と、ゆったりとした流れを表わすのに、実に様々な表現法を試みていることが分かります。

いくつもの色が、不規則な形で置かれているのは、油彩画や水彩画の味を出そうとしているのかも知れません。

いくつもの色が、不規則な形で置かれているのは、油彩画や水彩画の味を出そうとしているのかも知れません。

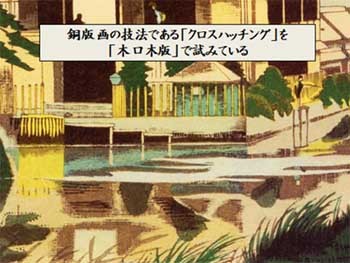

さらによく見ると、縦横の引っ掻いたような線が「網目状」に重ねられている。

これは、西洋の「銅版画」で使われる「クロスハッチング」という技法です。それを清親は「木口木版」(こぐちもくはん)で試みているのです。

これは、西洋の「銅版画」で使われる「クロスハッチング」という技法です。それを清親は「木口木版」(こぐちもくはん)で試みているのです。

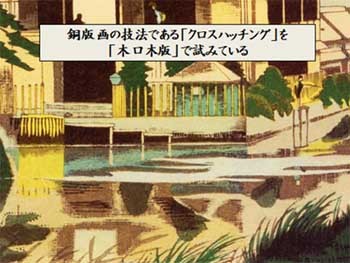

木版には、「板目木版」と「木口木版」がある。

木版には、「板目木版」と「木口木版」がある。 「板目木版」(いためもくはん)は、一本の木を縦方向で切り出した木材を「版木」として使うやり方で、一般に「木版」という場合には「板目木版」を指すことが多い。

浮世絵版画のほとんどは、この「板目木版」(板目彫り)です。

一方、「木口木版」は、硬い木を選んで、その木を「輪切り」にした状態の「中央部」を版木に用いるやり方です。

一方、「木口木版」は、硬い木を選んで、その木を「輪切り」にした状態の「中央部」を版木に用いるやり方です。この「木口版木」に、「ビュラン」という鋭利な刃物を用いて、細かな線を彫り込んでゆくので、緻密に彫り込まれた線は、木版画というよりは、むしろ「銅版画」の線に近い効果をもたらす。

小林清親は、「東京名所図」シリーズの随所で、この「クロスハッチング」の効果を試みています。

この絵で清親は、「黄昏時の微妙な光と影」を表現しようとしています。

とは言え、伝統的な「錦絵」のやり方に慣れていた彫師や摺師にとっては、清親の試みは技術的に相当大変なことだったでしょう。実際、清親の仕事は、「彫師泣かせ、摺師泣かせ」だったようで、清親木版画の摺師だった西村熊吉は晩年「(清親は)西洋画を習った人だけに・・・まことに苦労させられた」と述懐しています。

この「東京名所図」シリーズの制作が明治9年から明治34年までの6年間で終り、その後、清親が同じような「光線画」の画風の作品を制作しなくなった理由のひとつは、こんなところにもあったのかも知れません。

この「東京名所図」シリーズの制作が明治9年から明治34年までの6年間で終り、その後、清親が同じような「光線画」の画風の作品を制作しなくなった理由のひとつは、こんなところにもあったのかも知れません。

次回もまた、小林清親の「東京名所図」シリーズの作品を鑑賞します。

(次号に続く)

(次号に続く)

妖精の系譜 №70 [文芸美術の森]

イエイツと妖精物語の蒐集 2

妖精美術館館長 井村君江

イエイツはダブリン郊外のサンディマウントに生まれたが、イギリスでの生活が長く、一時バリリイに建つノルマン様式の石の円塔を改造し定住しようとしたが、再びアイルランドを離れパリで生涯を終えている。しかし彼の遺体は再びアイルランドに帰り、ベン・バルベンの山が見遣かせるスライゴーのドラマクリフの墓に永眠している。スリユツス森やロセッス岬、ギル湖のイニスフリーの島やクールの湖を詩に歌っているように、どこにいてもイエイツの心は幼時から晩年にいたるまで、母方ポリクスフエン家の故郷スライゴーの地と、つねに密接に結びついていたのである。

月の光の波に照る

ほのかに暗い砂の上、

遠いはるかなロセッスで、

夜どおし踏むは足拍子

揺れる昔の踊り振り、

手に手をつなぎ見交して、

月が隠れてしまうまで、

あちらこちらへととび跳ねながら、

空っぽの泡を追いかけまわす。

この世は辛いことばかり、

心配事で眠れもしない、

そんな嘆きはよそにして。

こちらにおいで!おお、人の子よ!

いっしょに行こう森へ、湖(うみ)へ

妖精と手に手をとって、

この世にはお前の知らぬ、

悲しい事があふれている。

(イエイツ 『盗まれた子供」より)

「ロセッスの北の端には砂浜と岩場と草地の小さな岬がある。そこは妖精が出没する淋しい場所だ」とイエイツは『ケルトの薄明』の中で言っているが、この詩の背景は、ロセッス岬であり、スリユッス森や、カー谷になっている。妖精たちがたわむれ踊るのはこのスライゴーの土地になっており、イエイツにとってまさに「妖精の国」そのもの、「心の憧れる国」になっている。「悲しい事のあふれるこの世」パリやロンドンの都会にあっても、つねにこの他は憧憬の地となっており、人々をいざない導いていきたい思いにかられる妖精の国にさえなっているようである。この詩で、イエイツは人間をさらっていく妖精のような役割も廠わぬように思われる。

「スライス・ゴーにある森、ドゥー二ィ・ロック村の上に茂る森や、ペン・パルベンの川にかかる滝をおおう森、そのあたりを歩くことは再びないと思うが、夜ごと夢を見るほどわたしには親しみ深いものである。クールの森は夢に現われないが、わたしの心と深く結びついているので、わたしは死んだ後も、長いことそこを訪れることになると固く信じている」。

クールは作家グレゴリ夫人の館があったところで、イエイツはしばしば滞在し、森の木の下道を散策したり湖の白鳥を眺めながら、グレゴリー夫人やエドワード・マーティンらとアイルランドの神話や、英雄物語の蒐集について語ったり、アベ・シエターの文芸劇場の構想を練ったりしていた。彼らが自分たちの名前をナイフで刻んだ木が、今でも庭の片隅に残っている。スライゴーの土地に対するイエイツの執着の強さ、死後の魂の輪廻に対する信念が、右の言葉からよくうかがえてくるようである。

幼時期、イエイツは父が画家の修業のためロンドンに出たので、祖父母に預けられ母方の故郷スライゴーで過ごした。

「召使いがわたしたちの生活の多くの郡分を占めていました。かれらは天使、聖者、バンシー、妖精たちと親しくつき合っていてよく知っており、とてもうまくいっているようでした」と、姉のメリーは思い竪語っているが、イエイツも「本当にたくさんの話をわたしは聞いています……、世の中はまるで奇怪なものたちと不思議なことでいっぱいでした」と、言っている。

叔父の家の召使いで、字は読めないが透視力(セコンド・サイト)を持っていたらしいメアリー・バトルが語る魔女たちの話や、雨もりする小屋に住む老人パデイ・フリンが出会った、水をはね返すバンシーの話などは、幼いイエイツの心を異教の神々や超自然のものたちと自在に交流する神秘な古代人の魂の世界に触れさせ、苦熱の世界へと誘ったようで、ある時期彼は真剣に呪術や魔法を使える人になろう と思っていたようである。こうした傾向が、後年一方では口碑伝承の採請記録と編纂の仕事へ、一方ではマダム・プラバツキーの心霊学会や「黄金黎明会(ゴールド・ドーン)」の会員となったり、神智学(テオゾフィ)に興味を向けていき、この方画でも晩年の妻の自動記録(オートグラフ)をまとめた『ヴィジョント など有意義な本を著したことは容易にうなずける。従ってイエイツの民間伝承物語の蒐集編纂は、単なる民俗学者(フォークロリスト)の仕事ではなく アイルランドの⊥地や自然への愛、上着の人々や自分の民族的ルーツを見つめようとする必然からの営為だったといえよう。

少年期の大半をスライゴーやバリソディア、ロセッスで過ごしたイエイツは、それらの十地の′人々も家族や彼をよく知っていたので、よそ者には警戒して話さない妖精の物語(シーン・スギール)を語ってくれたという。ある時は円型土砦近くの義の茂る藁ぶき岸根に住む老婆に、泥炭(ビーツ)の香りと煙の中で、流れのほとりで経惟子の洗い手(ウヲッシャー・オブ・シェラウド)に会った話を聞き、海辺で網を干す老人の口から岩に坐るメロウと会った話を聞いた。そうした物語話者(ストーリー・テラー)の典型的な一人としてスライゴーの′パディ・プリンという農民の年寄りの名前をイエイツはあげている。その時代には各地方に、こうした近在の村々の伝説や物語を語り継いでいる者が農村や漁村に多くいて、冬の夜など火を囲み一堂に会したときには、もし誰かが他の人たちと異なった話の型を知っているときには、皆それぞれ自分の話を暗唱して聞かせ、意見を出し合って話を一つに統一し、今度はそれと違った話を知っている者もその決めに従わねばならず、そうして物語はローソクの火が燃えつきるまで一晩中、語り続けられた ― というような物語伝承の実際の模様が『アイルランド地方誌』に見出せる。そうした物語の口碑伝承を生涯の仕事とした人たちをシャナヒー(Seanehaithe)と呼ぶが、プラスケット島に住んでいたペイグ・セイヤーズという老女がすぐれたシャナヒーであって、四〇〇近くの話を暗唱しており、ファー・ジャルグやプーカ、メロウなど妖精たちと人間との交渉や、妖精の棲み家の呪文などの物語を泥炭の炉辺を国む人々の前で、ゲール語特有のリズムで歌うように語って聞かせてくれたという。

セイヤーズ夫人は一九五八年に八五歳で亡くなり、その一人の老女の死と共に「アイルランド民族の歌の宝庫が沈黙の底に沈んでしまった」わけであるが、最近までこうした語り部が立派な職業としてアイルランドには存続していたことがわかろう。古代アイルランドには神話や英雄伝説、同の歴史的出来事を語り詠う吟唱詩人たちがいて、バード〈Bard〉とかフィラ(File)とか言われ、民族の遺産と国家的出来事を後世に語り伝えていた。ドゥルイド僧の中に、立法、医術、占星、行政を行う者と共に吟唱詩人がいたわけであるが、彼らは地位が高く支配階級に属し、王や貴族の功績を歌う詩人たちであったため、シャナヒーこそが】股の人々の間にあってその生活と心情とを代表的に語り継いでいく詩人だったのである。詩人はもう‥つの世界を垣間見ることができ、その他界消息を言葉で表現し語る能力のある人として、アイルランドでは昔から人々の尊敬を受けていたが、今日でもなおそうであり、私がダブリンで会った詩人も、自分はバードの後継者の一人であると言い、詩人としての誇りを持ち、人々に尊敬されていた。そして彼はアイルランド民族の過去を集約して歌い、現代英語を使ってもゲール語の響きとリズムは、自然に崩れないのだと自信を持って語っていた。こうして古代より語り伝えられてきた民間伝承物語の数多くの記録は一つに蒐集され、手記原稿の形のまま、王立ダブリン協会に保存されていたが、現在ではユニパーティ・カレッジ・ダブリンの民俗学科に保管されている。

アイルランドの人々にとってこうした記憶の中に生き、幾世紀にもわたって語り継がれていった妖精物語は、実生活の一部であり、妖精の国はつねに自分の存在の背後に在り、日々の生活の中で現実より生々しく、恐ろしいがしかし美しい不可視のヴェールの背後に、いつでも垣間見られる世界の一部であるらしい。この目に見えぬ民族の文化は、時代を経ていくにつれて絶えず更新されてきたのであろうし、文明の普及とともに妖精信仰(フェアリー・スギール)は希薄になっていったであろうが、今日でもなお、アイルランドに住む人々は妖精の存在を信じており、これもまた最近のことであるが、あるダブリン人が、パンシーの泣き声を、子供の時分に父親と一緒にはっきり.と聞いた、という不思議な体験を私に話してくれた。

『妖精の系譜』 新書館

『妖精の系譜』 新書館

石井鶴三の世界 №252 [文芸美術の森]

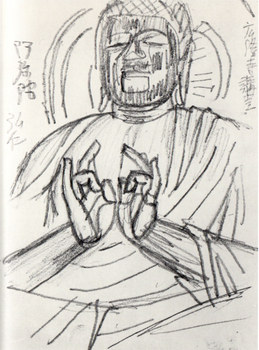

広隆寺・阿弥陀2点 1957年

画家・彫刻家 石井鶴三

************

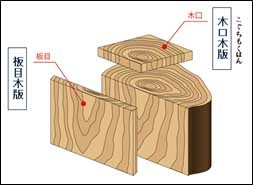

広隆寺・阿弥陀 1957年 (175×136)

広隆寺(講堂)阿弥陀 1957年 (175✕136)

************

【石井 鶴三(いしい つるぞう)画伯略歴】

明治20年(1887年)6月5日-昭和48年( 1973年)3月17日)彫刻家、洋画家。

画家石井鼎湖の子、石井柏亭の弟として東京に生まれる。洋画を小山正太郎に、加藤景雲に木彫を学び、東京美術学校卒。1911年文展で「荒川岳」が入賞。1915年日本美術院研究所に入る。再興院展に「力士」を出品。二科展に「縊死者」を出し、1916年「行路病者」で二科賞を受賞。1921年日本水彩画会員。1924年日本創作版画協会と春陽会会員となる。中里介山『大菩薩峠』や吉川英治『宮本武蔵』の挿絵でも知られる。1944年東京美術学校教授。1950年、日本芸術院会員、1961年、日本美術院彫塑部を解散。1963年、東京芸術大学名誉教授。1967年、勲三等旭日中綬章受章。1969年、相撲博物館館長。享年87。

文業も多く、全集12巻、書簡集、日記などが刊行されている。長野県上田市にある小県上田教育会館の2階には、個人美術館である石井鶴三資料館がある。

『石井鶴三』 形文社

西洋美術研究者が語る「日本美術は面白い」 №124 [文芸美術の森]

明治開化の浮世絵師 小林清親

美術ジャーナリスト 斎藤陽一

第7回

≪「東京名所図」シリーズから:一日の中の光の変化≫

小林清親は、江戸から東京へと移り行く風景を、「光の変化」の中にとらえようとした画家でした。

前回は、小林清親が「朝の光」のもとに描いた作品を紹介しましたが、引き続いて、「一日の光の変化」をとらえた作品を鑑賞していきます。

≪午後の光≫

まず「午後の光」をとらえた作品をひとつ。

これは、午後の光の中の「赤坂紀伊国坂」を描いています。坂道の、日の当たるところと影に沈む部分とを描き分けていますね。

江戸時代、この坂の西側、この絵では右側に、広大な紀州徳川家の屋敷があったところから「紀伊国坂」と呼ばれました。現在、右手にはホテル・ニューオオタニがあります。左側に見える水面は「弁慶堀」です。

坂の上から、下のほうを見下ろす構図で描かれており、下に広がる家並みは、現在の赤坂界隈。

さりげない一枚ですが、一日がゆったりと穏やかに過ぎていくことを感じさせて、しみじみとした味わいを生んでいます。

≪黄昏どき≫

とりわけ、光がドラマチックに変化する「黄昏どき」は、小林清親の「光線画」の重要なテーマでした。

下図は、そのような黄昏時を描いた1枚です。

小林清親が明治13年に制作した「橋場の夕暮れ」。

描かれているのは「橋場の渡し」。浅草・浅草寺の北にある橋場と、対岸の向島とを結ぶ渡しです。

夕立の後でしょうか、空にはまだ雨をもたらした雲が複雑な陰影で表わされている。雨上がりの空には虹が現われ、今しも、一艘の渡し船が、虹のかかる対岸に向かって漕ぎ出して行く。

清親は、水平線を思い切って下の方に低く設定し、画面の4分の3を「空」が占めるという大胆な構図をとっています。この空と雲との陰影に富んだドラマチックな描写こそ、この絵のみどころ。雨上がりの湿った空気感さえ感じられる、味わい深い作品です。

小林清親の絵に繰り返し登場するのが隅田川とその界隈の風景。

ゆったりと流れる川と、その上に広がる空は、刻々と変化する光を反映して、さまざまな表情を見せる。そのような幼少年時の視覚体験が、清親の光に対する繊細な感受性を育んだのでしょう。

≪暮れなずむ空≫

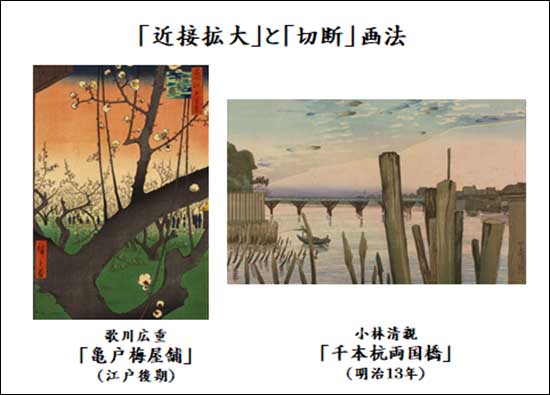

この絵の舞台は、隅田川の両国界隈。向うには両国橋が見える。

手前には、河岸の浸食を防ぐための「棒杭」(ぼうぐい)が沢山描かれる。ここは「千本杭」と呼ばれたところ。川面には、釣り糸を垂れる船が。

このあたりは、墨田川東岸から西に両国橋を望んだ風景なので、日没直後の残光が照らす、暮れなずむ空の美しさを描くことが清親のねらいでしょう。

水面のきらめきの描写もまた繊細で美しい。木版画なのに、水彩画のような味わいが感じられる。

構図上、注目すべきは、手前の棒杭をきわめて大きく描いているところで、真ん中の一本などは、橋よりも高く、空に屹立する姿に描かれる。

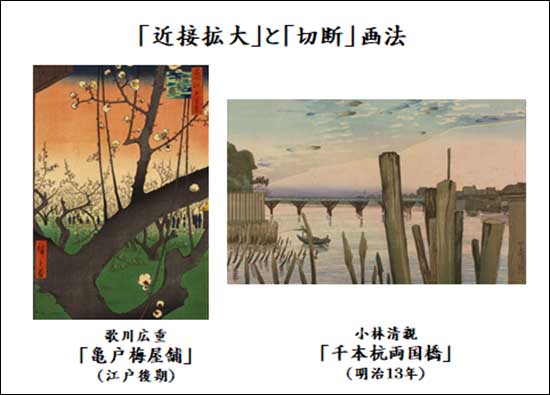

このように、近くのものを大胆なクローズアップでとらえ、遠景を小さく描くことによって、深い奥行き感が生まれる。この描法は「近接拡大の技法」と呼ばれ、晩年の歌川広重が連作「名所江戸百景」の随所で使った手法です。

広重は、これに加えて、近くのものの全景を描かず、大胆に切断して「部分」だけを提示するという「切断画法」を同時に用いることによって、絵画的な強さを生み出しました。

上図の右の絵は、歌川広重晩年の連作「名所江戸百景」の中の「亀戸梅屋舗」です。

梅の古木を前面に大きく「クローズアップ」でとらえ、しかも古木の上下・左右を大胆に「切断」(トリミング)することによって、奥行きが深まるだけでなく、力強い絵画となっています。ゴッホがこの絵の斬新な構図と力強さに魅了されて模写していますね。

普通、浮世絵の「風景画」のジャンルでは、風景の広がりを表現するために「横長」サイズの画面に描くことが多かった中で、広重は、「名所江戸百景」シリーズをすべて「縦長」サイズとしました。そして、風景画には不向きと思われた「縦長」画面を逆手にとって、インパクトのある斬新な「風景画」を生み出したのです。その時に使ったわざが「近接拡大」と「切断」の技法でした。

広重の作品は、清親の幼いころからその脳裏に摺りこまれていたと考えられるので、この「千本杭両国橋」を描く時に、ほとんど無意識のうちにそのイメージが作用したように思えます。

次回もまた、小林清親の「東京名所図」シリーズの作品を鑑賞します。

(次号に続く)

浅草風土記 №22 [文芸美術の森]

隅田川両岸 1

作家・俳人 久保田万太郎

作家・俳人 久保田万太郎

吾妻橋

浅草に住むわれわれ位の年配のものは、吾妻橋の、いまのような灰白色の、あかるい、真ったいらな感じのものになったことをみんな嘆いている。なぜなら、かれらの子供の時分からみつけて来た吾妻橋は、デコデコの虹梁をもった、真っ黒な、岩畳(がんじょう)をきわめたものだったから。……見るからに鬱然たる存在だったから。

ということは、雷門に立って遠く東をみるとき、つねにその真っ黒な、岩畳をきわめたもの、か、その鬱然たる存在か、郵便屋のまえの大波のかなたに、せせッこましくその行く手を遮っていたのである。……そんなにそれが、そのせせっこましさが、かれらに、浅草めぬきの部分の「名所的風景」を感じさせたことだろう。……

勿論、この場合、「かれら」という言葉の代り仁「わたくし」という言葉をつかってもすこしもさし支えないのである。

一銭蒸汽

勿論、いまは、「一銭蒸汽」ではない。そして、経営者が変わったことによって、船の恰好も、いまでは昔と全く違ったものになっている。……が、「一銭蒸汽」とそう呼んだほうが、船の恰好の違ったいまなお消えないその、存在についてのゲテな感じをはっきりさせていいのである。

吾妻橋の袂から出て、かの女は、言問により、白髯橋により、水神により、鐘ヶ淵により、汐入によったあと、千住大橋に到着し、再びそこから同じ航路を吾妻橋へと引返すのである。が、それにしても、東京のあらゆる交通機関のなかで、かの女ほど、わびしい、さんすいな感じをもつものはないだろう。……その乗客層からいっても、その発着所の所在感からうっても……

以前はしかし、白髯橋という発着所はなかって。その代りに小松嶋という発着所があった。そしてその小松嶋のつぎが鐘ケ淵で、鐘ヶ淵のつぎがすぐ千住大橋だった。……その時分、冬になると、その小松嶋の発着所のまえにも、鐘ヶ淵の発着所のまえにも、枯葦(かれあし)のむれが日に光りつつ、しずかに、おりおりの懶(ものう)い波をかぶっていたのである。……その感傷に触れたいばかり、二十代のわたくしは、用もないのにしばしばかの女を利用したのである。‥‥‥

隅田公園

隅田公園の土曜日の夕方ほど男と女の、……くわしくいえば、若い会社員と、それに準じた年齢の事務員との一対ずつのもつれ合いつつ歩いているところはないだろう。……と、しみじみそう感じられるほど、かれらは、おたがい同士、無知であり、ほしいままである。……雨の降らない七月の未の.風のない、曇った空の下でのぱさぱさに乾いた芝生、真っ白に埃をかぶった値込み、それらのまた、何んとかれらに無関心なことよ。……しかも、そこには、河に沿った柵のそとのスロープに、浴衣がけの一人の若い男あって、しきりにそのとき尺八をふいているのである。……上げて来ている湖の、かれのなげ出したその足の下に、しきりに塵芥を運びつつけていることでも、かれは、かれの耳にはさんだ、バットの吸いかけとともにことことくすべてを忘れ切っているのである……それほどかれは夢中でふいているのである。……

隅田公園

隅田公園の売店で何を売っているか御存じですか?

西瓜。

ラムネ。

うで玉子

塩せんべい。

キャラメル。

以上かそのおもなろものであります。……蜜パンと焼大福のないことを残念におもいます。……

所詮は浅草といところの、西瓜であり、ラムネであり、うで玉子であり、塩せんへいであり、キャラメルであります。……

今戸橋

聖天山(しょうてんやま)の工事の出来上らない限り、今土橋について何かいうりは無駄である。……が、それにしても、山谷堀のお歯黒といってもない水のいろについてだけは哀しみたい。

今戸橋塵芥取扱所。

そうした掲示をもった建物が……トボンとした感じの建物が、真っ黒な、腐ったその水にのぞんで立っているのである。そして、そのまえに、一号から十二号までの塵埃車が。

出勤命令を待つ犬の如く忠実に、しかも油断なくならんているのである。

とはいうものの、問もなく、そこから十足とはなれない日本堤署今戸橋巡査派出所の裏に……すずかけの葉をその前面に茂らせたコンクリートの交番の裏に、手ずさみの朝顔の蔓のつつましく伸びているのをわたくしはみいだした。……そして、その蔓のさきに、みえない夕月のほのかにやさしいかげをわたくしぼ感じた。

『浅草風土記』 中公文庫

『浅草風土記』 中公文庫

武蔵野 №2 [文芸美術の森]

武蔵野 2

国木田独歩

二

そこで自分は材料不足のところから自分の日記を種にしてみたい。自分は二十九年の秋の初めから春の初めまで、渋谷しぶや村の小さな茅屋ぼうおくに住んでいた。自分がかの望みを起こしたのもその時のこと、また秋から冬の事のみを今書くというのもそのわけである。

九月七日――「昨日も今日も南風強く吹き雲を送りつ雲を払いつ、雨降りみ降らずみ、日光雲間をもるるとき林影一時に煌きらめく、――」

これが今の武蔵野の秋の初めである。林はまだ夏の緑のそのままでありながら空模様が夏とまったく変わってきて雨雲あまぐもの南風につれて武蔵野の空低くしきりに雨を送るその晴間には日の光水気すいきを帯びてかなたの林に落ちこなたの杜もりにかがやく。自分はしばしば思った、こんな日に武蔵野を大観することができたらいかに美しいことだろうかと。二日置いて九日の日記にも「風強く秋声野やにみつ、浮雲変幻ふうんへんげんたり」とある。ちょうどこのころはこんな天気が続いて大空と野との景色が間断なく変化して日の光は夏らしく雲の色風の音は秋らしくきわめて趣味深く自分は感じた。

まずこれを今の武蔵野の秋の発端ほったんとして、自分は冬の終わるころまでの日記を左に並べて、変化の大略と光景の要素とを示しておかんと思う。

九月十九日――「朝、空曇り風死す、冷霧寒露、虫声しげし、天地の心なお目さめぬがごとし」

同二十一日――「秋天拭ぬぐうがごとし、木葉火のごとくかがやく」

十月十九日――「月明らかに林影黒し」

同二十五日――「朝は霧深く、午後は晴る、夜に入りて雲の絶間の月さゆ。朝まだき霧の晴れぬ間に家を出いで野を歩み林を訪う」

同二十六日――「午後林を訪おとなう。林の奥に座して四顧し、傾聴し、睇視し、黙想す」

十一月四日――「天高く気澄む、夕暮に独り風吹く野に立てば、天外の富士近く、国境をめぐる連山地平線上に黒し。星光一点、暮色ようやく到り、林影ようやく遠し」

同十八日――「月を蹈ふんで散歩す、青煙地を這はい月光林に砕く」

同十九日――「天晴れ、風清く、露冷やかなり。満目黄葉の中緑樹を雑まじゆ。小鳥梢こずえに囀てんず。一路人影なし。独り歩み黙思口吟こうぎんし、足にまかせて近郊をめぐる」

同二十二日――「夜更ふけぬ、戸外は林をわたる風声ものすごし。滴声しきりなれども雨はすでに止みたりとおぼし」

同二十三日――「昨夜の風雨にて木葉ほとんど揺落せり。稲田もほとんど刈り取らる。冬枯の淋しき様となりぬ」

同二十四日――「木葉いまだまったく落ちず。遠山を望めば、心も消え入らんばかり懐なつかし」

同二十六日――夜十時記す「屋外は風雨の声ものすごし。滴声相応ず。今日は終日霧たちこめて野や林や永久とこしえの夢に入りたらんごとく。午後犬を伴うて散歩す。林に入り黙坐す。犬眠る。水流林より出でて林に入る、落葉を浮かべて流る。おりおり時雨しめやかに林を過ぎて落葉の上をわたりゆく音静かなり」

同二十七日――「昨夜の風雨は今朝なごりなく晴れ、日うららかに昇りぬ。屋後の丘に立ちて望めば富士山真白ろに連山の上に聳そびゆ。風清く気澄めり。

げに初冬の朝なるかな。

田面たおもに水あふれ、林影倒さかしまに映れり」

十二月二日――「今朝霜、雪のごとく朝日にきらめきてみごとなり。しばらくして薄雲かかり日光寒し」

同二十二日――「雪初めて降る」

三十年一月十三日――「夜更けぬ。風死し林黙す。雪しきりに降る。燈をかかげて戸外をうかがう、降雪火影にきらめきて舞う。ああ武蔵野沈黙す。しかも耳を澄ませば遠きかなたの林をわたる風の音す、はたして風声か」

同十四日――「今朝大雪、葡萄棚ぶどうだな堕おちぬ。

夜更けぬ。梢をわたる風の音遠く聞こゆ、ああこれ武蔵野の林より林をわたる冬の夜寒よさむの凩こがらしなるかな。雪どけの滴声軒をめぐる」

同二十日――「美しき朝。空は片雲なく、地は霜柱白銀のごとくきらめく。小鳥梢に囀ず。梢頭しょうとう針のごとし」

二月八日――「梅咲きぬ。月ようやく美なり」

三月十三日――「夜十二時、月傾き風きゅうに、雲わき、林鳴る」

同二十一日――「夜十一時。屋外の風声をきく、たちまち遠くたちまち近し。春や襲いし、冬や遁のがれし」

『武蔵野』青空文庫

『武蔵野』青空文庫

妖精の系譜 №69 [文芸美術の森]

イエイツと妖精物語の蒐集 1

妖精美術館館長 井村君江

アイルランドの妖精物語

一八八七年に、二十二歳のW・B・イエイツは、キヤメロット・クラシックス叢書の一つとしてアイルランド民話の編集を依頼された。このとき彼はクロフトン・クローカーの『アイルランド妖精物語』の復刻を考えたが版権の問題で方針を変え、これまでに出ている本や雑誌及び自分の蒐集した話のうち、神話・英雄伝説は除き、アイルランド各地方の農民や漁夫の間に口伝えで語られていた話(バーディック・テイルズ)や民間伝承物語(フォーク・テイルズ)、そして妖精物語(フエァリー・テイルズ)を自らの鑑識眼で選び、ときには訂正削除の筆を入れ、物語を内容から識別して編纂し、その中でアイルランドの妖精を初めて分類し体系化に努めた。これは、一八八八年に『アイルランド農民の妖精物語と民話』と四年後の一八九二年に出された『アイルランド妖精物語』として刊行されたが、イエイツ自身「この二冊はアイルランド民話の代表的な素晴らしい集録書だと信じている」と言うように、アイルランドの人々の遺産の宝庫であると同時に、古代ケルト民族の魂の記録である。一方ではこれらの書物は、十九世紀のアイルランドに起こっていた文芸復興運動を促進させ、またイエイツ自身の文学活動の出発とその後の源泉ともなっている。

物語六十七篇、詩十三篇が収録されてお。、妖精や人魚(メロウ)、プーカ、バンシー、レプラホーン、ラナン・シーなど、アイルランド特有の超自然の生きものや、透視力(セコンド・サイト)を持った妖精学者(フェアリー・ドクター)や、魔女、巨人、地・水の精霊や幽霊などの他、聖者、英雄、戦士、王や王女が農民たちと関わり合う民間伝承のさまざまな物語が収められている。どれも超自然の現象と何らかの連関を持っており、目に見えぬものたちが目に見えるものたちと互いに交渉し合う幻想(ヴィジョン)の世界を形作っている。「アイルランドにおけるあらゆる種類の民間信仰(フォーク・フェイス)を、一望のもとに見渡せるように努力し編纂した」とイエイツは言っているが、ここにはアイルランド・ケルト民族の深遠で神秘な魂のあり方を、垣間見せてくれる物語の世界が広がっている。

各項目に関して章ごとの冒頭に、詳しいあるいは短いイエイツの解説がついている。それらは詩人の眼を通した詩情あふれる興味深いものである。それと同時にこれはまたアイルランドに古くから伝わる超自然界の生きものを、解説した墓な文献でもある。各巻の最後に置かれた付記や「アイルランド妖精の分類」一覧もまた、妖精を「群れをなして暮らす妖精」と「ひとり暮らしの妖精」に二分し、さらにそれぞれの妖精にわたって容姿、性質から特色についてすべての物語から演繹(えんえき)してまとめたもので、十九世紀に初めて作成されたアイルランド妖精分類辞典の観がある。事実、ごく最近に発刊されたプリッグズの『妖精事典』も、キヤロリン・ホワイトの『アイルランドの妖精の歴史』も、アイルランドの妖精に関しては、このイエイツの解説をもとにしているほどである。

イエイツが採録した作家の作品数の多い六人のうちでも、クロフトン・クローカーは十五篇でもっとも多い。少年の頃、クローカーは実際に自分の足で、コークやリマリック、ウォーターフォードなど南部諸地方を歩いて、その土地に伝承されている伝説・民話・民謡の蒐集につとめ、彼の書物はトマス・モアやウォルター・スコットの称賛を得ており、グリム兄弟によりその一部はいちはやくドイツ語に翻訳されている。彼の筆によって初めて、靴作りのレプラホーンや、死を予言して泣くバンシー、赤い帽子(コホリン・ドユリュー)をかぶった飲んべえのメロウや、酒倉荒らしのクルラホーンなど、数々のユーモラスで愛すべきアイルランド特有の超自然の生きものたちが、地上の人々の眼の前に紹介されたのである。

「クローカーの作品のいたるところには美がひらめいている。それは優しい牧歌風の美だ」とイエイツは称賛している。月夜の緑の草原や青い海原の底で、妖精と人間が織りなす物語が、巧みな会話や叙情的筆を通して生き生きと描かれている。

「クローカーとラヴァーは、そそっかしいアイルランド的な気取りを、思いつきの中にほとばしらせ、もの事すべてをユーモアを持って眺めた」とイエイツが描写したサミュエル・ラヴァーはダブリン生まれで、自ら詩を書き作曲して歌う才に恵まれた文学者であり、『白い鱒』のようにリズミカルな口調で幻想的な伝説を平明に素朴に物語っている。

伝説についての本を著したフランセスカ・ワイルド夫人は、オスカー・ワイルドの母であり、夫ウイリアムもアイルランドに残る迷信に関する本の著者である。イエイツは彼女の書物にはケルト人特有の哀感が流れており、その語り口にはケルト民族のもっとも内奥の心を見るものがあるとして、高い評価を与えている。彼女の「民族の持つ神話・伝説は、その民族の魂と目に見えない世界との連関をよく見せてくれる」という意見にも共感を示している。

ダブリンの年老いた本屋であったパトリック・ケネディは、消えていく伝説や民話などを惜しみ、その伝承文学保存に努めて、多角的に蒐集を行った人であるが、その中には他の国の民話と、物語の主題が共通するものが多くあるのは、興味深い。すなわち『怠け者の美しい娘とその叔母たち』はグリム童話の『糸くり三人女』と類似しており、『十二羽のがちょう』にはグリム童話の『十二人の兄弟』やアンデルセンの『白鳥』の物語と共通するものが見られよう。

この他ついでに共通性の見られる話について触れるなら、ウィリアム・カールトンの『三つの願い』は、各国の昔話の中に見られる欲張ったために三つの願い事をふいにするという基本型を持つ話であろうし、ラヴァーの『ドゥリーク門の小男の機織。』にはイギリス民話の『一打ち七つ』との共通性が見られる。さらにダグラス・ハイドの『ムナハとマナハ』の構成にも、グリムやイギリスの昔話『ジャックの建てた家』の型との類似がある。またクローカーの『ノックグラフトンの伝説』のこぶを背負ったラズモアには、おのずとわが国の『こぶ取。爺さん』の姿が重なって浮かんでくるようである。もちろん、類似性を持たない物語にこそ、アイルランド民話の土着的面白味があることは言うまでもない。

「文学的才能という点では劣るが、語られた言葉通りに物語を記述する驚くべき正確さの持主」というのが、ケネディに与えられたイエイツの評である。

レティシア・マクリントツク嬢は、半ばスコットランド方言がかったアルスター地方の吉葉を正確に美しく書きとめ、それらは『ダブリン大学雑誌』に掲載された。

ダグラス∴イドはアイルランド初代の大統領となった人であ。、ゲール語の民話の正確な英訳に努め、『ムナハとマナハ』に見られるように、ロスコモンやゴルウェイのゲール語話者の語る言葉を逐語的に書きとめた。イエイツはハイドをどの作家よりも信頼に値すると言い、その話のいくつかを歌謡(バラード)にしてくれることを望んでいた。「泥炭の煙が香る作品を創った人たちの流れをくむ歌謡作者たちの、最後の一人といえるからである」と、彼には賛辞を惜しまない。

イエイツ自身は物語一つと詩篇を二つ載せている。収録されている十三篇の詩は、J・カラナンの『クシーン・ルー』やエドワード・ウオルシュの『妖精の乳母』にみられるように、実際に子守り歌として歌われていたものや、クラレンス・マンガンの『バンシー』の歌やサミュエル・ファーガソンの『ラグナネイの妖精の泉(フェアリー・ウエル)』のような弔いの歌、『妖精の茨(フェアリー・ソーン)』のようにアルスター地方の民謡を採録し韻や形を整えたものなどで、当時歌われていたであろう元の調子とアイリッシュ・メロディが、木々をわたる風の音とともに聞こえてくるようである。ウィリアム・アリンガムの『妖精』や『レプラホーン ― 妖精の靴屋』の二篇は、アイルランドの妖精の典型的な容姿、動作、性質をその絵画的映像と巧みなリズムの中にユーモラスに歌って、妖精詩の傑作といえるものであり、「妖精」というと反射的と言えるほどすぐに、イギリスの多くの人の口からでてくるのはこの詩である。

クローカーやハイドや他の人たちが、いち早く口碑伝承の記録を始めていたとき、イエイツは青年であり、そしてこの書物の編纂にたずさわっていた一八八八年には二十三歳であった。当時アイルランドの青年たちの間では、イギリス本国より独立しようという政治運動(脱英国化)が盛んであり、民族独自の想像力豊かな精神を、イギリスの物質主義文明の圧迫から救い、アイルランドの国民文学を創造したいという盛んな意欲に燃えていた。文学史上でアイルランド文芸復興運動と呼ばれるその兆しの中にいたイエイツは、アイルランド各地方の民衆の間に連綿と語りつがれてきた国民的退座である神話・伝説・民話こそ、新しい文学の母体となるものであり、詩的想像力の源となるものだと確信していた。実際にこれと平行してイエイツは『オシーンのさすらい』三部作を執筆しており、これはアイルランドの古い英雄伝説を掘り起こし、自らの想像力によって豊かに彩り生かした長編叙事詩であった。民話編纂の完結した翌年の一八八九年にこの詩集も刊行され、イエイツは詩人としての地位を得ることになるわけである。

『妖精の系譜』 新書館

『妖精の系譜』 新書館

石井鶴三の世界 №251 [文芸美術の森]

三月堂執金剛神 1957年/不動明王 1957年

画家・彫刻家 石井鶴三

画家・彫刻家 石井鶴三

三月堂・執金剛神 1957年 (175×130)

三月堂・執金剛神 1957年 (175×130)

*************

【石井 鶴三(いしい つるぞう)画伯略歴】

明治20年(1887年)6月5日-昭和48年( 1973年)3月17日)彫刻家、洋画家。

画家石井鼎湖の子、石井柏亭の弟として東京に生まれる。洋画を小山正太郎に、加藤景雲に木彫を学び、東京美術学校卒。1911年文展で「荒川岳」が入賞。1915年日本美術院研究所に入る。再興院展に「力士」を出品。二科展に「縊死者」を出し、1916年「行路病者」で二科賞を受賞。1921年日本水彩画会員。1924年日本創作版画協会と春陽会会員となる。中里介山『大菩薩峠』や吉川英治『宮本武蔵』の挿絵でも知られる。1944年東京美術学校教授。1950年、日本芸術院会員、1961年、日本美術院彫塑部を解散。1963年、東京芸術大学名誉教授。1967年、勲三等旭日中綬章受章。1969年、相撲博物館館長。享年87。

文業も多く、全集12巻、書簡集、日記などが刊行されている。長野県上田市にある小県上田教育会館の2階には、個人美術館である石井鶴三資料館がある。

『石井鶴三』 形文社

武蔵野 №1 [文芸美術の森]

武蔵野 1

国木田独歩

一

「武蔵野の俤おもかげは今わずかに入間いるま郡に残れり」と自分は文政年間にできた地図で見たことがある。そしてその地図に入間郡「小手指原こてさしはら久米川は古戦場なり太平記元弘三年五月十一日源平小手指原にて戦うこと一日がうちに三十余たび日暮れは平家三里退きて久米川に陣を取る明れば源氏久米川の陣へ押寄せると載せたるはこのあたりなるべし」と書きこんであるのを読んだことがある。自分は武蔵野の跡のわずかに残っている処とは定めてこの古戦場あたりではあるまいかと思って、一度行ってみるつもりでいてまだ行かないが実際は今もやはりそのとおりであろうかと危ぶんでいる。ともかく、画や歌でばかり想像している武蔵野をその俤ばかりでも見たいものとは自分ばかりの願いではあるまい。それほどの武蔵野が今ははたしていかがであるか、自分は詳わしくこの問に答えて自分を満足させたいとの望みを起こしたことはじつに一年前の事であって、今はますますこの望みが大きくなってきた。

さてこの望みがはたして自分の力で達せらるるであろうか。自分はできないとはいわぬ。容易でないと信じている、それだけ自分は今の武蔵野に趣味を感じている。たぶん同感の人もすくなからぬことと思う。

それで今、すこしく端緒たんちょをここに開いて、秋から冬へかけての自分の見て感じたところを書いて自分の望みの一少部分を果したい。まず自分がかの問に下すべき答は武蔵野の美び今も昔に劣らずとの一語である。昔の武蔵野は実地見てどんなに美であったことやら、それは想像にも及ばんほどであったに相違あるまいが、自分が今見る武蔵野の美しさはかかる誇張的の断案を下さしむるほどに自分を動かしているのである。自分は武蔵野の美といった、美といわんよりむしろ詩趣ししゅといいたい、そのほうが適切と思われる。

『武蔵野』 青空文庫

『武蔵野』 青空文庫

浅草風土記 №21 [文芸美術の森]

続吉原附近 6

作家・俳人 久保田万太郎

六

…………

…………

まあおとうさんお久しぶり、そっちは駄目よ、ここへお坐んなさい・

おきんきん、時計下のお会計よ…・

そこでね、をぢさん、僕の小隊がその鉄橋を……

おいこら酒はまだか、酒、酒……

米久へ来てそんなに威張っても駄目よ……

まだ、づぶ、わかいの……

ほらあすこへ来てゐるのが何とかいふ社会主義の女、随分おとなしいのよ……

ところで棟梁、あっしの方の野郎のことも……

それやおれも知ってる、おれも知ってるがまあ待て……

かんばんは何時……

十一時半よ、まあごゆっくりなさい、米久はいそぐところぢやありません……

きび/\と暑いね、汗びっしょり……

あなた何、お愛想、お一人前の玉にビールの、一円三十五銭……

おっと大違い、一本こんな処にかくれてゐましたね、一円と八十銭……

まあすみません……はあい、およびはどちら……

八月の夜は今米久にもう/\と煮え立つ。

ぎっしり並べた鍋台の前を

この世でいちばん居心地のいい自分の巣にして

正直まつたうの食慾とおしゃべりとに今歓楽をつくす群衆

まるで魂の銭湯のやうに

自分の心を平気でまる裸にする群衆、

かくしてゐたへんな隅々の暗さまですつかりさらけ出して

のみ、むさぼり、わめき、笑ひ、そしてたまには怒る群衆

人の世の内壁の無限の陰影に花咲かせて

せめて今夜は機嫌よく一ばいきこしめす群衆、

まつ黒になってはたらかねばならぬ明日を忘れて

年寄やわかい女房に気前を見せてどんぶりの財布をはたく群衆、

アマゾンに叱られて小さくなるしかもくりからもん!~の群衆、

出来たての洋服を気にして四角にロオスをつ、く群衆、

自分のかせいだ金のうまさをぢつと噛みしめる群衆、

群衆、群衆、群衆。

八月の夜は今米久にもう!~と煮え立つ。

読者は、薮から棒に、わたしが何をいい出したかと不思議におもうかも知れない。が、ここへもって来たのは、いまの時代でわたしの最も敬愛する詩人高村光太郎氏の「米久の晩餐」という詩の一部である。――どんなに、わたしは、この詩の載った古い「明星」を今日までさかしたことだろう。――今日この文章を書き終ろうとしたとき、ゆくりなくわたしはそれを手に入れることが出来たのである。

わたしは、この詩を、「吉原附近」の「千束町」のくだり、資本主義的色彩のそれほど濃厚な「草津」に対しての、いうところの大衆的の牛肉屋「米久」を説く上で是非そこに引用したいと思ったのである。~が、それには間に合わなかった。――それには間に合わなかったが、けど、わたしはいま、むしろこの詩をもって、この文章を終ることの機縁をえたことを歓びたい。――それほど、わたしは、この詩の中に、わたしのいう「新しい浅草」の、強い、放慈な、健康な、新鮮な、生き生きした息吹をはっきり聴くことが出来るからである。――そうしてその、強い、放慈な、健康な、新鮮な、生き生きした息吹こそ、これからの「新しい浅草」を支配するであろうすべてだからである。

むしろ此の世の機動力に斯る盲目の一要素を与へたものゝ深い心を感じ、

又随処に目にふれる純美な人情の一小景に涙ぐみ、

と、この詩の作者はそのあとにまたこう歌っている。

「新しい浅草」と「古い浅草」との交錯。――そういったあとで再びわたしはいうであろう……つぶやくように、寂しく、わたしはこういうであろう。

……忘れられた吉原よ!

(昭和四年)

『浅草風土記』中公文庫

『浅草風土記』中公文庫

西洋美術研究者が語る「日本美術は面白い」 №124 [文芸美術の森]

明治開化の浮世絵師 小林清親

美術ジャーナリスト 斎藤陽一

第7回

≪「東京名所図」シリーズから:一日の中の光の変化≫

小林清親は、江戸から東京へと移り行く風景を、「光の変化」の中にとらえようとした画家でした。

前回は、小林清親が「朝の光」のもとに描いた作品を紹介しましたが、引き続いて、「一日の光の変化」をとらえた作品を鑑賞していきます。

≪午後の光≫

まず「午後の光」をとらえた作品をひとつ。

これは、午後の光の中の「赤坂紀伊国坂」を描いています。坂道の、日の当たるところと影に沈む部分とを描き分けていますね。

江戸時代、この坂の西側、この絵では右側に、広大な紀州徳川家の屋敷があったところから「紀伊国坂」と呼ばれました。現在、右手にはホテル・ニューオオタニがあります。左側に見える水面は「弁慶堀」です。

坂の上から、下のほうを見下ろす構図で描かれており、下に広がる家並みは、現在の赤坂界隈。

さりげない一枚ですが、一日がゆったりと穏やかに過ぎていくことを感じさせて、しみじみとした味わいを生んでいます。

≪黄昏どき≫

とりわけ、光がドラマチックに変化する「黄昏どき」は、小林清親の「光線画」の重要なテーマでした。

下図は、そのような黄昏時を描いた1枚です。

小林清親が明治13年に制作した「橋場の夕暮れ」。

描かれているのは「橋場の渡し」。浅草・浅草寺の北にある橋場と、対岸の向島とを結ぶ渡しです。

夕立の後でしょうか、空にはまだ雨をもたらした雲が複雑な陰影で表わされている。雨上がりの空には虹が現われ、今しも、一艘の渡し船が、虹のかかる対岸に向かって漕ぎ出して行く。

清親は、水平線を思い切って下の方に低く設定し、画面の4分の3を「空」が占めるという大胆な構図をとっています。この空と雲との陰影に富んだドラマチックな描写こそ、この絵のみどころ。雨上がりの湿った空気感さえ感じられる、味わい深い作品です。

小林清親の絵に繰り返し登場するのが隅田川とその界隈の風景。

ゆったりと流れる川と、その上に広がる空は、刻々と変化する光を反映して、さまざまな表情を見せる。そのような幼少年時の視覚体験が、清親の光に対する繊細な感受性を育んだのでしょう。

≪暮れなずむ空≫

この絵の舞台は、隅田川の両国界隈。向うには両国橋が見える。

手前には、河岸の浸食を防ぐための「棒杭」(ぼうぐい)が沢山描かれる。ここは「千本杭」と呼ばれたところ。川面には、釣り糸を垂れる船が。

このあたりは、墨田川東岸から西に両国橋を望んだ風景なので、日没直後の残光が照らす、暮れなずむ空の美しさを描くことが清親のねらいでしょう。

水面のきらめきの描写もまた繊細で美しい。木版画なのに、水彩画のような味わいが感じられる。

構図上、注目すべきは、手前の棒杭をきわめて大きく描いているところで、真ん中の一本などは、橋よりも高く、空に屹立する姿に描かれる。

このように、近くのものを大胆なクローズアップでとらえ、遠景を小さく描くことによって、深い奥行き感が生まれる。この描法は「近接拡大の技法」と呼ばれ、晩年の歌川広重が連作「名所江戸百景」の随所で使った手法です。

広重は、これに加えて、近くのものの全景を描かず、大胆に切断して「部分」だけを提示するという「切断画法」を同時に用いることによって、絵画的な強さを生み出しました。

上図の右の絵は、歌川広重晩年の連作「名所江戸百景」の中の「亀戸梅屋舗」です。

梅の古木を前面に大きく「クローズアップ」でとらえ、しかも古木の上下・左右を大胆に「切断」(トリミング)することによって、奥行きが深まるだけでなく、力強い絵画となっています。ゴッホがこの絵の斬新な構図と力強さに魅了されて模写していますね。

普通、浮世絵の「風景画」のジャンルでは、風景の広がりを表現するために「横長」サイズの画面に描くことが多かった中で、広重は、「名所江戸百景」シリーズをすべて「縦長」サイズとしました。そして、風景画には不向きと思われた「縦長」画面を逆手にとって、インパクトのある斬新な「風景画」を生み出したのです。その時に使ったわざが「近接拡大」と「切断」の技法でした。

広重の作品は、清親の幼いころからその脳裏に摺りこまれていたと考えられるので、この「千本杭両国橋」を描く時に、ほとんど無意識のうちにそのイメージが作用したように思えます。

次回もまた、小林清親の「東京名所図」シリーズの作品を鑑賞します。

(次号に続く)