子規・漱石 断想 №5(再校・補筆) [文芸美術の森]

子規・漱石 断想 №5 子規・漱石愛好家 栗田博行

よのなかにわろきいくさをあらせじと

たたせるみかみみればたふとし 子規

たたせるみかみみればたふとし 子規

明治32年1月1日、「升」の名で発表した日本新聞新年記事「400年後の東京」の結びに置かれた一首です。子規の自筆和歌草稿本「竹の里歌」には、明治31年の最後の一首として記載されています。こちらには「平和肖像図」と詞書がついており、以下の漢字交じりの一首となっています。

世の中にわろきいくさをあらせじとたゝせる御神見れば尊し

「わろきいくさ」=「悪き戦」。「あらせじとたゝせる」=「在らせじと立たせる」と補ってみると、子規が明治のこの時点で、俳句という極小の文芸を追及するのと同時に、「戦争と平和」という人類最大の主題に到達していたことが解ってきます。

新聞の新年記事の方では全部かな書きにしたのは、書き言葉として脳裏に浮かんだこの詩想を、世間に発表するに当たっては、朗々と歌い上げるようにして訴える気分になったのではないでしょうか。歌会始のように…。

ウクライナの戦争が終われない世界にガザの戦争が重なってしまった今、子規が125年前に願った想いが絡んできて止みません。立ちすくみ堂々巡りする老人の思考にお付き合い下さい。(2023.12.27記)

世の中にわろきいくさをあらせじとたゝせる御神見れば尊し

「わろきいくさ」=「悪き戦」。「あらせじとたゝせる」=「在らせじと立たせる」と補ってみると、子規が明治のこの時点で、俳句という極小の文芸を追及するのと同時に、「戦争と平和」という人類最大の主題に到達していたことが解ってきます。

新聞の新年記事の方では全部かな書きにしたのは、書き言葉として脳裏に浮かんだこの詩想を、世間に発表するに当たっては、朗々と歌い上げるようにして訴える気分になったのではないでしょうか。歌会始のように…。

ウクライナの戦争が終われない世界にガザの戦争が重なってしまった今、子規が125年前に願った想いが絡んできて止みません。立ちすくみ堂々巡りする老人の思考にお付き合い下さい。(2023.12.27記)

志士的気分と日清戦争従軍動機の謎

子規が生涯の恩人と感じた日本新聞社長・陸羯南は、彼が若くして大喀血を経た男であることも、その体で日本新聞で全力で働き八重と律との正岡家の家計を支える家長であることも、誰よりもよく解っていた隣人でした。そ の上での従軍願いへの連署だったのです。日清清戦争従軍という一見不条理な正岡常規の行為への、羯南は最高の理解者だったのではないでしょうか。

の上での従軍願いへの連署だったのです。日清清戦争従軍という一見不条理な正岡常規の行為への、羯南は最高の理解者だったのではないでしょうか。

羯南のこの行為を「たとえ結果的にその人の命を縮めることになっても、あえてする親切だった」と指摘した大江健三郎さんに、司馬遼太郎さんが「そうですね、そうでしたねっ!」と身を乗り出して共感されたことがありました。

願書の3行目に着目して下さい。「士族 正岡常規」と書かれています。履歴書を書く上での、明治の習慣が関係はしているのでしょうが、願書の肩書に「士族」と記しているところに、子規の自意識の中心に明治男子ならではの「国士・志士」といった気分が流れていたことを感じざるを得ません。

度々紹介してきた従軍記念写真の裏には、「明治廿八年三月三十日撮影 正岡常規廿八歳ノ像ナリ 常規将二近衛軍二従ヒ渡清セントス故二撮影ス」と自書されています。記者として戦地に渡る十日前、広島での待ち時間中に羽織袴の正装をし、太刀迄手にして撮影したのです。今時の感覚からすれば、一体なぜそこまでと疑問が湧きますが、彼が松山藩の士族の家系の出身だったことが深く関係しています。

子規が生涯の恩人と感じた日本新聞社長・陸羯南は、彼が若くして大喀血を経た男であることも、その体で日本新聞で全力で働き八重と律との正岡家の家計を支える家長であることも、誰よりもよく解っていた隣人でした。そ

の上での従軍願いへの連署だったのです。日清清戦争従軍という一見不条理な正岡常規の行為への、羯南は最高の理解者だったのではないでしょうか。

の上での従軍願いへの連署だったのです。日清清戦争従軍という一見不条理な正岡常規の行為への、羯南は最高の理解者だったのではないでしょうか。 羯南のこの行為を「たとえ結果的にその人の命を縮めることになっても、あえてする親切だった」と指摘した大江健三郎さんに、司馬遼太郎さんが「そうですね、そうでしたねっ!」と身を乗り出して共感されたことがありました。

願書の3行目に着目して下さい。「士族 正岡常規」と書かれています。履歴書を書く上での、明治の習慣が関係はしているのでしょうが、願書の肩書に「士族」と記しているところに、子規の自意識の中心に明治男子ならではの「国士・志士」といった気分が流れていたことを感じざるを得ません。

度々紹介してきた従軍記念写真の裏には、「明治廿八年三月三十日撮影 正岡常規廿八歳ノ像ナリ 常規将二近衛軍二従ヒ渡清セントス故二撮影ス」と自書されています。記者として戦地に渡る十日前、広島での待ち時間中に羽織袴の正装をし、太刀迄手にして撮影したのです。今時の感覚からすれば、一体なぜそこまでと疑問が湧きますが、彼が松山藩の士族の家系の出身だったことが深く関係しています。

旧松山藩主で近衛軍副官として遼東半島に出征する久松定謨伯の送別会に赴き、その帰途撮影したものです。左手の太刀は久松伯から拝領したものと伝わっています。滞在地の広島で羽織・袴をどう用意したのか、謎多い一葉です。子規の内面にあった士族意識が噴出していますが、廃刀令が発布されて久しい明治中期にあって、そこまでの振る舞いをなぜしたのかという疑問に誘われます。

しかし、3月初め東京からの出発に当たって詠み、「陣中日記」冒頭に記した「首途やきぬぎぬ惜しむ雛もな し」や、「かへらしとちかふ心や梓弓 矢立たはさみ首途すわれは」の二句と合わせ考えて見ると、けっこう思いつめた末の記念の写真撮影だったらしい、とも思へてきます。

し」や、「かへらしとちかふ心や梓弓 矢立たはさみ首途すわれは」の二句と合わせ考えて見ると、けっこう思いつめた末の記念の写真撮影だったらしい、とも思へてきます。

明治の中期は過ぎていたにしても、子規の中には維新の志士のような気持ちが底に流れていて、それが大いに昂っていたことの顕われだったのではないでしょうか。あの高杉晋作の写真と並べてみて、あまりにも似ているのに、筆者は驚いたことでした。

ところがです。実は、生まれは「平民」で、子規と対照的に北海道に送籍して兵役を回避したらしい漱石もまた、「志士の気分で文学を…」という意味の言葉を吐いているのです。門弟の鈴木三重吉宛ての書簡に記したもので、子規が日清戦争従軍を決行した時から10年以上後の、明治39年という段階のことでした。子規没後4年・日露戦争終戦後1年以上の時間が経っていました。虚子に促されてホトトギスに発表した「吾輩は猫である」、また「坊っちゃん」の大成功を経て、帝大教師を辞めて職業作家として生きることに心が傾き始めた頃のことです。

ところがです。実は、生まれは「平民」で、子規と対照的に北海道に送籍して兵役を回避したらしい漱石もまた、「志士の気分で文学を…」という意味の言葉を吐いているのです。門弟の鈴木三重吉宛ての書簡に記したもので、子規が日清戦争従軍を決行した時から10年以上後の、明治39年という段階のことでした。子規没後4年・日露戦争終戦後1年以上の時間が経っていました。虚子に促されてホトトギスに発表した「吾輩は猫である」、また「坊っちゃん」の大成功を経て、帝大教師を辞めて職業作家として生きることに心が傾き始めた頃のことです。

「僕は一面に於て俳諧的文学に出入すると同時に

一面に於て 死ぬか生きるか、命のやりとり をする様な

維新の志士の如き烈しい精神で文学をやって見たい」

(明治39年10月26日晋鈴木三重吉宛書簡)

論者は、漱石が明治27年末、自分探しの葛藤の末に鎌倉円覚寺・帰源院で禅修行をした時、あえて「平民」と名乗っていたことを知って驚いたことがありました。この時の帰源院の受付名簿には、ひとり夏目金之助のところだけが「平民」と記載されているのです。少年時代は、士族組で喧嘩していた夏目金之助君だったのですが、青年期には「町名主」の出であることは「平民」であることの自覚に到達し、外に向けてそれを強く宣明する気持ちを持っていた・・・そう感じたものでした。

その漱石が、この時期には「維新の志士の如き烈しい精神で文学を」と書き記しているのです。文学者として先にスタートしていた正岡常規との親交の中で、その生き方をつぶさに知っていた漱石でした。子規との精神的交流の深さを想うとともに、明治男子の文学への真剣さは、「士族・平民」という身分を超えても存在したことを気づかされました。「矢立たはさみ首途す」「志士の気分で文学を…」といった気概は、明治の真率な男子文学者の心底に、身分意識を超えた共通のものとして流れていたのではないでしょうか。

ただ子規の場合は、松山藩士族の嫡男だったこともあって、とりわけそれが早くに突出して現れたたケースだったと思うのです。

日本新聞の上司・古島一念編集長の、従軍をやめさせようとする説得に対して返したあの言葉の、

『どうせ長持ちのしない身體だ、見たいものを見て、したい事をして死ぬは善いでは

ないか』と喰つてかゝる。『しかしわざへ死に行くにも及ばんではないか』と言ふと、

『それでは君いつまで僕の寿命が保てると思ふか』 など駄々をこねる。

子規・漱石 断想 №2:知の木々舎:SSブログ (ss-blog.jp)

といった奇矯な激しさも、以上の要素をあわせ考えると真剣なものに見えてきます。子規の従軍という行為は、男伊達のパフォーマンスといった軽々しいものではなく、士族気分と文学への使命感に根差した命がけの真剣な行為ではなかったか?…と思へてくるのです。

しかし、3月初め東京からの出発に当たって詠み、「陣中日記」冒頭に記した「首途やきぬぎぬ惜しむ雛もな

し」や、「かへらしとちかふ心や梓弓 矢立たはさみ首途すわれは」の二句と合わせ考えて見ると、けっこう思いつめた末の記念の写真撮影だったらしい、とも思へてきます。

し」や、「かへらしとちかふ心や梓弓 矢立たはさみ首途すわれは」の二句と合わせ考えて見ると、けっこう思いつめた末の記念の写真撮影だったらしい、とも思へてきます。明治の中期は過ぎていたにしても、子規の中には維新の志士のような気持ちが底に流れていて、それが大いに昂っていたことの顕われだったのではないでしょうか。あの高杉晋作の写真と並べてみて、あまりにも似ているのに、筆者は驚いたことでした。

ところがです。実は、生まれは「平民」で、子規と対照的に北海道に送籍して兵役を回避したらしい漱石もまた、「志士の気分で文学を…」という意味の言葉を吐いているのです。門弟の鈴木三重吉宛ての書簡に記したもので、子規が日清戦争従軍を決行した時から10年以上後の、明治39年という段階のことでした。子規没後4年・日露戦争終戦後1年以上の時間が経っていました。虚子に促されてホトトギスに発表した「吾輩は猫である」、また「坊っちゃん」の大成功を経て、帝大教師を辞めて職業作家として生きることに心が傾き始めた頃のことです。

ところがです。実は、生まれは「平民」で、子規と対照的に北海道に送籍して兵役を回避したらしい漱石もまた、「志士の気分で文学を…」という意味の言葉を吐いているのです。門弟の鈴木三重吉宛ての書簡に記したもので、子規が日清戦争従軍を決行した時から10年以上後の、明治39年という段階のことでした。子規没後4年・日露戦争終戦後1年以上の時間が経っていました。虚子に促されてホトトギスに発表した「吾輩は猫である」、また「坊っちゃん」の大成功を経て、帝大教師を辞めて職業作家として生きることに心が傾き始めた頃のことです。「僕は一面に於て俳諧的文学に出入すると同時に

一面に於て 死ぬか生きるか、命のやりとり をする様な

維新の志士の如き烈しい精神で文学をやって見たい」

(明治39年10月26日晋鈴木三重吉宛書簡)

論者は、漱石が明治27年末、自分探しの葛藤の末に鎌倉円覚寺・帰源院で禅修行をした時、あえて「平民」と名乗っていたことを知って驚いたことがありました。この時の帰源院の受付名簿には、ひとり夏目金之助のところだけが「平民」と記載されているのです。少年時代は、士族組で喧嘩していた夏目金之助君だったのですが、青年期には「町名主」の出であることは「平民」であることの自覚に到達し、外に向けてそれを強く宣明する気持ちを持っていた・・・そう感じたものでした。

その漱石が、この時期には「維新の志士の如き烈しい精神で文学を」と書き記しているのです。文学者として先にスタートしていた正岡常規との親交の中で、その生き方をつぶさに知っていた漱石でした。子規との精神的交流の深さを想うとともに、明治男子の文学への真剣さは、「士族・平民」という身分を超えても存在したことを気づかされました。「矢立たはさみ首途す」「志士の気分で文学を…」といった気概は、明治の真率な男子文学者の心底に、身分意識を超えた共通のものとして流れていたのではないでしょうか。

ただ子規の場合は、松山藩士族の嫡男だったこともあって、とりわけそれが早くに突出して現れたたケースだったと思うのです。

日本新聞の上司・古島一念編集長の、従軍をやめさせようとする説得に対して返したあの言葉の、

『どうせ長持ちのしない身體だ、見たいものを見て、したい事をして死ぬは善いでは

ないか』と喰つてかゝる。『しかしわざへ死に行くにも及ばんではないか』と言ふと、

『それでは君いつまで僕の寿命が保てると思ふか』 など駄々をこねる。

子規・漱石 断想 №2:知の木々舎:SSブログ (ss-blog.jp)

といった奇矯な激しさも、以上の要素をあわせ考えると真剣なものに見えてきます。子規の従軍という行為は、男伊達のパフォーマンスといった軽々しいものではなく、士族気分と文学への使命感に根差した命がけの真剣な行為ではなかったか?…と思へてくるのです。

子規はなぜ、漢詩「古刀行」を書いてしまった?

出発前子規は、日本刀で異民族を試し切りするという異様な幻想詩「古刀行」を書いていました。(当欄第一回)。 子規・漱石 断想 №1

「…此の刃五百年 人未だ鈍利(切れ味)を識らず 我の楡関(山海関)に到るを待ちて

それが、あの漢詩「古刀行」を書いてしまうところまで昂ってしまったのでした。当欄第一回で紹介した書き下し文を再掲します。

「…此の刃五百年 人未だ鈍利(切れ味)を識らず

我の楡関(山海関)に到るを待ちて

将に胡虜(北方の蛮人)に向かって試みんとす」

子規・漱石 断想 №1:知の木々舎:SSブログ (ss-blog.jp)

〈山海関に着けば、自分は現地の蛮人でこの太刀の切れ味を試してみるゾ〉。もちろん一瞬の閃きとして浮かんだ幻想であり、煎じ詰めた末の志士的・テロリスト的な決行声明などではありません。社会に向けて発表もしておらず、内心の一瞬の動きを書きとめた文学者の手元メモのようなものだったとは、推察されます。

しかし旧殿様筋へ願い出ていた太刀を、戦場へ向け待機中に拝領したことから、〈文学者もまた、従軍すべし!〉と、従軍記者としての心の一端に、こんな幻想が生まれてしまったのです。こんな風に猛り立つ益荒男的気分が、一瞬であったにせよ正岡常規の中に生じてしまったのです……。それもあってのあの太刀携えた記念写真だったのでしょう。

お母さんの八重さんの回想では、ちょんまげを結っていた幼年期、泣き虫の弱味噌クンで、いじめられると妹の律が兄の敵討ちをするほどでした。小さな脇差で手を切ってシクシク泣いたりもした…そんな男の子でした。幼い子規を厳格かつ愛情一杯で訓育した儒学者の祖父大原観山が、「武士の家に生まれて、お能の太鼓や鼓の音におびえる」と叱ったくらいの弱々しい男の児だったのです。

お母さんの八重さんの回想では、ちょんまげを結っていた幼年期、泣き虫の弱味噌クンで、いじめられると妹の律が兄の敵討ちをするほどでした。小さな脇差で手を切ってシクシク泣いたりもした…そんな男の子でした。幼い子規を厳格かつ愛情一杯で訓育した儒学者の祖父大原観山が、「武士の家に生まれて、お能の太鼓や鼓の音におびえる」と叱ったくらいの弱々しい男の児だったのです。

そんな正岡處之介クンでさえ、長じて働き盛りの物書きとしての日々にあって、一瞬とはいえ〈山海関に着けば、現地の蛮人で、この太刀の切れ味を試してみよう〉という幻想が脳裏に浮かぶ日本男子になってしまったのです。

帝国主義という世界の歴史の段階にあって、初めて近代の対外戦争を戦う明治国家・日本の一員として、正岡常規はどうあるべきだったのか…。戦争という空気の中で日本男子の精神性がどう揺らいでゆくのか。問題の難しさをつくづくと想う次第です。昭和20年に至る日本の戦争の歴史へと思念が飛躍したり、迷走したりして止みません。

しかし子規は、結局はそこを抜け出します。明治32年元旦には、

よのなかにわろきいくさをあらせじとたたせるみかみみればたふとし

と、「古刀行」とは対極の心情を発表する心境に到達していたのでした。そこへ至る子規の心情の推移を追う小論、また日清戦争の明治28年の時点に戻って考察を続けます。

出発前子規は、日本刀で異民族を試し切りするという異様な幻想詩「古刀行」を書いていました。(当欄第一回)。 子規・漱石 断想 №1

「…此の刃五百年 人未だ鈍利(切れ味)を識らず 我の楡関(山海関)に到るを待ちて

将に胡虜(北方の蛮人)に向かって試みんとす」(古刀行書き下し文)

しかし、「陣中日記」冒頭に記し発表した通り、従軍に臨んだ子規の士族意識は、日本新聞社を出発するに当たって詠んだ、「かへらじとちかふ心や梓弓 矢立たばさみ首途すわれは」だった筈です。あくまで「矢立=携帯の硯を携えて命尽きるまで」ということであって、「太刀携えて」ではありませんでした。つまり日清戦争従軍は、文学者としての情熱・志(こころざし)の次元のものだった筈です。それが、あの漢詩「古刀行」を書いてしまうところまで昂ってしまったのでした。当欄第一回で紹介した書き下し文を再掲します。

「…此の刃五百年 人未だ鈍利(切れ味)を識らず

我の楡関(山海関)に到るを待ちて

将に胡虜(北方の蛮人)に向かって試みんとす」

子規・漱石 断想 №1:知の木々舎:SSブログ (ss-blog.jp)

〈山海関に着けば、自分は現地の蛮人でこの太刀の切れ味を試してみるゾ〉。もちろん一瞬の閃きとして浮かんだ幻想であり、煎じ詰めた末の志士的・テロリスト的な決行声明などではありません。社会に向けて発表もしておらず、内心の一瞬の動きを書きとめた文学者の手元メモのようなものだったとは、推察されます。

しかし旧殿様筋へ願い出ていた太刀を、戦場へ向け待機中に拝領したことから、〈文学者もまた、従軍すべし!〉と、従軍記者としての心の一端に、こんな幻想が生まれてしまったのです。こんな風に猛り立つ益荒男的気分が、一瞬であったにせよ正岡常規の中に生じてしまったのです……。それもあってのあの太刀携えた記念写真だったのでしょう。

お母さんの八重さんの回想では、ちょんまげを結っていた幼年期、泣き虫の弱味噌クンで、いじめられると妹の律が兄の敵討ちをするほどでした。小さな脇差で手を切ってシクシク泣いたりもした…そんな男の子でした。幼い子規を厳格かつ愛情一杯で訓育した儒学者の祖父大原観山が、「武士の家に生まれて、お能の太鼓や鼓の音におびえる」と叱ったくらいの弱々しい男の児だったのです。

お母さんの八重さんの回想では、ちょんまげを結っていた幼年期、泣き虫の弱味噌クンで、いじめられると妹の律が兄の敵討ちをするほどでした。小さな脇差で手を切ってシクシク泣いたりもした…そんな男の子でした。幼い子規を厳格かつ愛情一杯で訓育した儒学者の祖父大原観山が、「武士の家に生まれて、お能の太鼓や鼓の音におびえる」と叱ったくらいの弱々しい男の児だったのです。そんな正岡處之介クンでさえ、長じて働き盛りの物書きとしての日々にあって、一瞬とはいえ〈山海関に着けば、現地の蛮人で、この太刀の切れ味を試してみよう〉という幻想が脳裏に浮かぶ日本男子になってしまったのです。

帝国主義という世界の歴史の段階にあって、初めて近代の対外戦争を戦う明治国家・日本の一員として、正岡常規はどうあるべきだったのか…。戦争という空気の中で日本男子の精神性がどう揺らいでゆくのか。問題の難しさをつくづくと想う次第です。昭和20年に至る日本の戦争の歴史へと思念が飛躍したり、迷走したりして止みません。

しかし子規は、結局はそこを抜け出します。明治32年元旦には、

よのなかにわろきいくさをあらせじとたたせるみかみみればたふとし

と、「古刀行」とは対極の心情を発表する心境に到達していたのでした。そこへ至る子規の心情の推移を追う小論、また日清戦争の明治28年の時点に戻って考察を続けます。

陣中日記―結語は「遼東の豕に問へ」

「陣中日記」は、日本新聞に連載の同時的ルポルタージュ記事の筈でした。ところがその最終回(四)は、明治28年7月23日の掲載となっています。日清講和条約批准(完全終戦)は5月10日、子規の従軍行は5月23日に終わっていますから、「陣中日記」と名付けたルポとしては随分遅れて掲載された新聞記事になってしまってます。

これは、帰国の船中で2度目の大喀血をし、上陸後担架で神戸病院に運び込まれ、瀕死に近くまで行って命を取り留めるという、2ケ月があったからでした。ですから、筆を執れるまでに回復したら、病院内でまず真っ先に最終回の執筆にかかっての結果で、実は逆に記者としての責任感の強さが伺える速さなのです。(口述を、看病に駆け付けた碧梧桐や虚子が代筆したこともあったかもしれません。)

出発前廣島で一月以上も待機し、戦地に到着すれば既に戦闘は終結。終戦後の戦場跡のぶらぶら歩きに終始した末に、帰りの船中では、生涯2度目の大喀血…。誰の眼にも大失敗の愚行に終わった日清戦争従軍行でした。その結びの文章は、こうなっています。(筆者意訳がまじります)、

我(わが)門出は従軍の装ひ流石に勇ましかりしも帰路は二豎(にじゅ=病魔)に

襲はれてほう へ の體に船を上り(下り?)たる見苦しさよ。

従軍記念写真を撮ったり辞世風の短歌を詠んだりして出発した行為の、最終的には大失態となってしまった経過を正確に認識、それを隠さず正直に公表しています。そしてこう続けます。

大砲の音も聞かず弾丸の雨にも逢はず 腕に生疵一つの痛みなくて

おめおめ帰るを 命冥加と言はば言へ

故郷に還り着きて握りたる剣もまだ手より離さぬに畳上に倒れて

病魔と死生を争ふ事 誰一人其愚を笑はぬものやある。

出発前、同時代の明治の世に向かって、「かへらしとちかふ心や梓弓 矢立たはさみ首途すわれは」とまで発表していた自分の行為の愚かさを誰もが笑うだろうと振り返って、自ら率直に認め公表しているのです。

ところが、そんなみじめな結果を正直に綴る文章の不思議な躍動感は、まさに子規の精神の真髄がこんな時にも健在であることを、最後に感じさせてくれるのです。こう続きます。

「陣中日記」は、日本新聞に連載の同時的ルポルタージュ記事の筈でした。ところがその最終回(四)は、明治28年7月23日の掲載となっています。日清講和条約批准(完全終戦)は5月10日、子規の従軍行は5月23日に終わっていますから、「陣中日記」と名付けたルポとしては随分遅れて掲載された新聞記事になってしまってます。

これは、帰国の船中で2度目の大喀血をし、上陸後担架で神戸病院に運び込まれ、瀕死に近くまで行って命を取り留めるという、2ケ月があったからでした。ですから、筆を執れるまでに回復したら、病院内でまず真っ先に最終回の執筆にかかっての結果で、実は逆に記者としての責任感の強さが伺える速さなのです。(口述を、看病に駆け付けた碧梧桐や虚子が代筆したこともあったかもしれません。)

出発前廣島で一月以上も待機し、戦地に到着すれば既に戦闘は終結。終戦後の戦場跡のぶらぶら歩きに終始した末に、帰りの船中では、生涯2度目の大喀血…。誰の眼にも大失敗の愚行に終わった日清戦争従軍行でした。その結びの文章は、こうなっています。(筆者意訳がまじります)、

我(わが)門出は従軍の装ひ流石に勇ましかりしも帰路は二豎(にじゅ=病魔)に

襲はれてほう へ の體に船を上り(下り?)たる見苦しさよ。

従軍記念写真を撮ったり辞世風の短歌を詠んだりして出発した行為の、最終的には大失態となってしまった経過を正確に認識、それを隠さず正直に公表しています。そしてこう続けます。

大砲の音も聞かず弾丸の雨にも逢はず 腕に生疵一つの痛みなくて

おめおめ帰るを 命冥加と言はば言へ

故郷に還り着きて握りたる剣もまだ手より離さぬに畳上に倒れて

病魔と死生を争ふ事 誰一人其愚を笑はぬものやある。

出発前、同時代の明治の世に向かって、「かへらしとちかふ心や梓弓 矢立たはさみ首途すわれは」とまで発表していた自分の行為の愚かさを誰もが笑うだろうと振り返って、自ら率直に認め公表しているのです。

ところが、そんなみじめな結果を正直に綴る文章の不思議な躍動感は、まさに子規の精神の真髄がこんな時にも健在であることを、最後に感じさせてくれるのです。こう続きます。

一年間の連勝と四千萬人の尻押とありてだに談判は終に金州半島を失ひしと。(三国

干渉と遼東還付) さるためしに此ぶれば旅順見物を冥途の土産にして蜉蝣かげろうに

似たる 命一匹こゝに棄てたりとも惜しむに足ることかは。その惜しからぬ命幸に助か

りて何がうれしきと凝ふものあらば去て遼東の豕(ゐのこ)に問へ。

〔「陣中日記」(四)日本 明治28・7・23〕

これが「陣中日記」=遼東半島33日のルポルタージュの結論なのです。日本の文学史の中でこれといった価値も残せなかった文章に見えます。しかし、子規自身の精神の動きの記録としては、実に重要な一文となっていることが最後の一言でわかるのです。

論者はこの一文に対し、初めは「子規にしてはなげやりな、愚かさを正直に認めただけの文章」といった印象を持ってきました。ところが広辞苑で、「遼東の豕=ひとりよがりの白い豚」といった意味の漢文熟語という説明を知って、何回か読み直すうちにこの結びの一文への印象が大きく変わって来たのでした。

「旅順見物もできて、儚い命を捨てても大したことではないのに、命が助かったからといって何が嬉しいのだと問いかけてくる人がおれば、行って遼東半島のひとりよがりの白い豚(豚=ここでは自分)に聞いてみよ」と述べているのですが、一見自嘲自虐の限りをつくした論理と思えるこの文脈に、どんな苦境からも最後は前向きの生き方を見出す子規独特の姿勢が、ここにも顔を出していると気づいたのです。

〈ひとりよがりの愚行に見えかねない行為の末に取り留めた命だが、助かっただけの生きる価値はある筈だ。以後、それを問うていくことにしよう〉…そんな生き方の始まりを宣言している文章のように思へてきたのです。

迫ってくる死を見つめて自問自答を重ね、その度に生きる意味を見出し続けた子規の晩年の生き方の出発点。日清戦争従軍という、一見愚行の極みと見える行為だったものが、実は彼の精神史の上では、22歳の喀血に次ぐ重要な試練と新たな出発をもたらしたのだった…そう想えるようになってきたのでした。まさに彼が、文学が目的の行動者だったからこその結果と言えましょう。

(虚子・碧梧桐・母八重他駆け付けた大勢の看病を受けて、記事が掲載された7月23日には退院。明石の

須磨保養院に移り、一月あまり療養。次は東京根岸と日本新聞に帰り急ぐかと思うとそうではなく、漱石

に招かれて郷里松山で52日間同居。それを切り上げての奈良旅行で「柿くへば鐘が鳴るなり法隆寺」を詠

むという、有名な、しかしさらに謎の多い経過が続きます。しかもその間も日本新聞には原稿を送り続けて

いるのです。)

干渉と遼東還付) さるためしに此ぶれば旅順見物を冥途の土産にして蜉蝣かげろうに

似たる 命一匹こゝに棄てたりとも惜しむに足ることかは。その惜しからぬ命幸に助か

りて何がうれしきと凝ふものあらば去て遼東の豕(ゐのこ)に問へ。

〔「陣中日記」(四)日本 明治28・7・23〕

これが「陣中日記」=遼東半島33日のルポルタージュの結論なのです。日本の文学史の中でこれといった価値も残せなかった文章に見えます。しかし、子規自身の精神の動きの記録としては、実に重要な一文となっていることが最後の一言でわかるのです。

論者はこの一文に対し、初めは「子規にしてはなげやりな、愚かさを正直に認めただけの文章」といった印象を持ってきました。ところが広辞苑で、「遼東の豕=ひとりよがりの白い豚」といった意味の漢文熟語という説明を知って、何回か読み直すうちにこの結びの一文への印象が大きく変わって来たのでした。

「旅順見物もできて、儚い命を捨てても大したことではないのに、命が助かったからといって何が嬉しいのだと問いかけてくる人がおれば、行って遼東半島のひとりよがりの白い豚(豚=ここでは自分)に聞いてみよ」と述べているのですが、一見自嘲自虐の限りをつくした論理と思えるこの文脈に、どんな苦境からも最後は前向きの生き方を見出す子規独特の姿勢が、ここにも顔を出していると気づいたのです。

〈ひとりよがりの愚行に見えかねない行為の末に取り留めた命だが、助かっただけの生きる価値はある筈だ。以後、それを問うていくことにしよう〉…そんな生き方の始まりを宣言している文章のように思へてきたのです。

迫ってくる死を見つめて自問自答を重ね、その度に生きる意味を見出し続けた子規の晩年の生き方の出発点。日清戦争従軍という、一見愚行の極みと見える行為だったものが、実は彼の精神史の上では、22歳の喀血に次ぐ重要な試練と新たな出発をもたらしたのだった…そう想えるようになってきたのでした。まさに彼が、文学が目的の行動者だったからこその結果と言えましょう。

(虚子・碧梧桐・母八重他駆け付けた大勢の看病を受けて、記事が掲載された7月23日には退院。明石の

須磨保養院に移り、一月あまり療養。次は東京根岸と日本新聞に帰り急ぐかと思うとそうではなく、漱石

に招かれて郷里松山で52日間同居。それを切り上げての奈良旅行で「柿くへば鐘が鳴るなり法隆寺」を詠

むという、有名な、しかしさらに謎の多い経過が続きます。しかもその間も日本新聞には原稿を送り続けて

いるのです。)

従軍の心意の、一番底にあったもの

羽織・袴で太刀まで持って記念写真を撮ったりはしましたが、従軍の衝動は「矢立たはさみ首途すわれは」―、あくまで文学を軸に動いていたのでした。もっと早くに、そのことを語った書簡が実はあるのです。

明治28年2月25日広島へ出発前に、日本新聞社の近くで後輩の碧梧桐・虚子と食事をした後、二人に直接手渡したものです。タイミングからして従軍決意の初心を述べて、後輩に後事を託す内容となっています。(内容後述)

実は同年代の夏目金之助君には、従軍する気持ちを全く知らせた形跡がありません。自分とは対照的な、夏目金之助君の北海道へ送籍しての兵役回避を知っていたのかどうかも不明です。時期としては日清戦争の最中で、夏目君がノイローゼと見られるくらいに悩んでいた時期であったことを、知っていたか知らなかったか…。下宿を飛び出し転がり込んだ尼寺までの地図を描いて、「来てくれ、話したい」と気持ちを伝えてきたことさえあった夏目君でしたが、その必死の呼びかけにも、正岡君が反応した形跡は全く残っていないのです。

実は同年代の夏目金之助君には、従軍する気持ちを全く知らせた形跡がありません。自分とは対照的な、夏目金之助君の北海道へ送籍しての兵役回避を知っていたのかどうかも不明です。時期としては日清戦争の最中で、夏目君がノイローゼと見られるくらいに悩んでいた時期であったことを、知っていたか知らなかったか…。下宿を飛び出し転がり込んだ尼寺までの地図を描いて、「来てくれ、話したい」と気持ちを伝えてきたことさえあった夏目君でしたが、その必死の呼びかけにも、正岡君が反応した形跡は全く残っていないのです。

日本新聞の同僚・先輩達にも、当ブログ№2で紹介した古島一念とのやりとりが示すように、このふたりの後輩への手紙に記したような決意の内容は打ち明けていなかったようです。この時代のおとな社会の常識では、文学のための従軍など理解される筈がないと思っていたのかもしれません。子規自身は写生の境地を掴みかけてはいましたが、時代の空気としては、俳句とはまだまだ「風流韻事の文芸」であり、子規は、その世界の人と見られていたかも知れません。

書簡は、従軍の途中で命尽きることも予想し、碧梧桐と虚子という郷里の後輩に後事を託すという心情が昂った、一種の檄文となっています。以下原文の要点を掲出します。(論者による省略や意訳が多々混じります。)

ー 僕ノ志ス所文学ニ在リ

ー 戦捷(勝)ノ及ブ所・・・ 愛国心愈(いよいよ)固キノミナラズ殖産富ミ エ業起リ

学問進ミ美術新ナラントス・・・文学ニ志ス者 亦之ニ適応シ之ヲ発達スルノ準備ナカ

ルべケンヤ・・・

〈僕が目指しているのは文学だ。戦勝が続く中で高まる愛国心や殖産興業の発達、学問の進展、美術等の新風興隆といった社会の機運と共にあり、発達するものでなければならない〉

こんな意味合いに受け取れます。「時代と社会の動き・在るべき姿と共にある文学をこそ!!」と叫んで、肩に力がいっぱい入っていることが伝わってきます。俳句の変革に手を付けかけていた子規なのです。「社会の在り方と無縁に風流韻事を求める文人墨客であってはならない」と、子規独特の用語「野心」(=ガッツ・ファイト)が躍動している文章となっています。4年前、虚子への初めての書簡で「国家の為に有用の人となり給へかまへて無用の人となり給うふな」と呼びかけた志はまっすぐ発展して続いていたのです。こう続けています。

羽織・袴で太刀まで持って記念写真を撮ったりはしましたが、従軍の衝動は「矢立たはさみ首途すわれは」―、あくまで文学を軸に動いていたのでした。もっと早くに、そのことを語った書簡が実はあるのです。

明治28年2月25日広島へ出発前に、日本新聞社の近くで後輩の碧梧桐・虚子と食事をした後、二人に直接手渡したものです。タイミングからして従軍決意の初心を述べて、後輩に後事を託す内容となっています。(内容後述)

実は同年代の夏目金之助君には、従軍する気持ちを全く知らせた形跡がありません。自分とは対照的な、夏目金之助君の北海道へ送籍しての兵役回避を知っていたのかどうかも不明です。時期としては日清戦争の最中で、夏目君がノイローゼと見られるくらいに悩んでいた時期であったことを、知っていたか知らなかったか…。下宿を飛び出し転がり込んだ尼寺までの地図を描いて、「来てくれ、話したい」と気持ちを伝えてきたことさえあった夏目君でしたが、その必死の呼びかけにも、正岡君が反応した形跡は全く残っていないのです。

実は同年代の夏目金之助君には、従軍する気持ちを全く知らせた形跡がありません。自分とは対照的な、夏目金之助君の北海道へ送籍しての兵役回避を知っていたのかどうかも不明です。時期としては日清戦争の最中で、夏目君がノイローゼと見られるくらいに悩んでいた時期であったことを、知っていたか知らなかったか…。下宿を飛び出し転がり込んだ尼寺までの地図を描いて、「来てくれ、話したい」と気持ちを伝えてきたことさえあった夏目君でしたが、その必死の呼びかけにも、正岡君が反応した形跡は全く残っていないのです。日本新聞の同僚・先輩達にも、当ブログ№2で紹介した古島一念とのやりとりが示すように、このふたりの後輩への手紙に記したような決意の内容は打ち明けていなかったようです。この時代のおとな社会の常識では、文学のための従軍など理解される筈がないと思っていたのかもしれません。子規自身は写生の境地を掴みかけてはいましたが、時代の空気としては、俳句とはまだまだ「風流韻事の文芸」であり、子規は、その世界の人と見られていたかも知れません。

書簡は、従軍の途中で命尽きることも予想し、碧梧桐と虚子という郷里の後輩に後事を託すという心情が昂った、一種の檄文となっています。以下原文の要点を掲出します。(論者による省略や意訳が多々混じります。)

ー 僕ノ志ス所文学ニ在リ

ー 戦捷(勝)ノ及ブ所・・・ 愛国心愈(いよいよ)固キノミナラズ殖産富ミ エ業起リ

学問進ミ美術新ナラントス・・・文学ニ志ス者 亦之ニ適応シ之ヲ発達スルノ準備ナカ

ルべケンヤ・・・

〈僕が目指しているのは文学だ。戦勝が続く中で高まる愛国心や殖産興業の発達、学問の進展、美術等の新風興隆といった社会の機運と共にあり、発達するものでなければならない〉

こんな意味合いに受け取れます。「時代と社会の動き・在るべき姿と共にある文学をこそ!!」と叫んで、肩に力がいっぱい入っていることが伝わってきます。俳句の変革に手を付けかけていた子規なのです。「社会の在り方と無縁に風流韻事を求める文人墨客であってはならない」と、子規独特の用語「野心」(=ガッツ・ファイト)が躍動している文章となっています。4年前、虚子への初めての書簡で「国家の為に有用の人となり給へかまへて無用の人となり給うふな」と呼びかけた志はまっすぐ発展して続いていたのです。こう続けています。

― 僕適たまたま觚(さかづき)ヲ新聞二操ル 或ハ以テ新聞記者トシテ軍ニ従フヲ得ベ

シ 而シテ若シ此機ヲ徒過スルアランカ 懶ニ非レバ則チ愚ノミ 倣ニ非レバ則チ怯

ノミ 是ニ於テ意ヲ決シ軍ニ従フ

シ 而シテ若シ此機ヲ徒過スルアランカ 懶ニ非レバ則チ愚ノミ 倣ニ非レバ則チ怯

ノミ 是ニ於テ意ヲ決シ軍ニ従フ

〈自分が新聞社に職を得ている身である以上、あるいは記者として従軍する機会に恵まれるかも知れない。それなのにいたずらにそのチャンスをやり過ごしてしまうようであれば、怠け者(懶)でなければ、愚かもの。摸倣家(倣)でなければ臆病者(怯)。だから意ヲ決シ従軍するのだ。〉 そしてこう結んでいます。

僕若シ志ヲ果サズシテ斃レンカ 僕ノ志ヲ遂ゲ僕ノ業ヲ成ス者ハ足下ヲ舎イテ他ニ

之ヲ求ムベカラズ 足下之ヲ肯諾セバ幸甚

〈もし僕が倒れたら、僕の志を後を継ぐのは君たち以外にはない。君たちがこのこころざしを受けてくれれば幸せだ〉と語りかけているのです。子規愛の人司馬遼太郎さんでさえ、「坂の上の雲」の中でこの、書簡を詠んだ虚子に、「そんなもんじゃろか」としか反応させていません。

日本新聞社の壮行会や父の墓参りや旧殿様からの太刀拝領のまえに、子規はこんな認識と心情に到達していたのです。 広島へ出発する前の段階で、子規は既にこれほど真剣に思いつめ、常識からは浮き加減だったのです。子規の生涯を俯瞰で知っている私たちは、子規のこの興奮をユーモラスに肯定的に受けとめたり出来ますが、当時を共に生きた人たちのほとんどは、あきれ心配したのが正味だったでしょう。

之ヲ求ムベカラズ 足下之ヲ肯諾セバ幸甚

〈もし僕が倒れたら、僕の志を後を継ぐのは君たち以外にはない。君たちがこのこころざしを受けてくれれば幸せだ〉と語りかけているのです。子規愛の人司馬遼太郎さんでさえ、「坂の上の雲」の中でこの、書簡を詠んだ虚子に、「そんなもんじゃろか」としか反応させていません。

日本新聞社の壮行会や父の墓参りや旧殿様からの太刀拝領のまえに、子規はこんな認識と心情に到達していたのです。 広島へ出発する前の段階で、子規は既にこれほど真剣に思いつめ、常識からは浮き加減だったのです。子規の生涯を俯瞰で知っている私たちは、子規のこの興奮をユーモラスに肯定的に受けとめたり出来ますが、当時を共に生きた人たちのほとんどは、あきれ心配したのが正味だったでしょう。

しかし文学へのこのような真摯な想い詰めを、受け止めてくれた人がいなっかったわけはありません。既にふれたとおり、日本新聞社長・陸羯南がその人でした。

根岸で隣に棲みついた正岡一家のことを、子規の働きのみで成り立っている家計の事も含めて誰よりも良く分かって、保護してきた人でした。

根岸で隣に棲みついた正岡一家のことを、子規の働きのみで成り立っている家計の事も含めて誰よりも良く分かって、保護してきた人でした。 その上で、結果的には命を縮めることになりかねないこの行為を「日本男子のこころざし=志の問題」と受け止めての従軍容認だったのです。大江さんと司馬さんの感動もそこに向けられていたはずです。「たとえ結果的にその人の命を縮めることになっても、あえてする親切だった」のです。

それからもうひとり、子規の母・正岡八重も跡取り息子「ノボ」のこの行為を、深い理解で受け止めた人だったと、論者は思っています。八重は松山藩の儒学者・大原観山の長女、早逝した松山藩士正岡隼太の妻という人でした。士族の家系の長女で、羯南の「ノボ」の志への理解も受け止めた明治女性だったと思うのです。

それからもうひとり、子規の母・正岡八重も跡取り息子「ノボ」のこの行為を、深い理解で受け止めた人だったと、論者は思っています。八重は松山藩の儒学者・大原観山の長女、早逝した松山藩士正岡隼太の妻という人でした。士族の家系の長女で、羯南の「ノボ」の志への理解も受け止めた明治女性だったと思うのです。 後年書きかけて未完に終わった私小説「我が病」では、遼東半島に向けて根岸を発つ朝のことを子規はこう書いています。

「三月三日の朝、革包一つを携ヘ宅を出た。母に向かって余りくどヘと挨拶して居ると変な心持になるから『それじゃ往て来ます』といふ簡単な一言を残して勢いよく別れた。」

たったこれだけの表現しかありません。こころの底に潜む万感を押し殺しきった親子の情景が浮かびます。明治28年、八重は50歳、子規は28歳になろうという年でした。子規の生い立ちに母性溢れる証言を残している八重ですが、従軍というこの行為に関しては何の言葉も残していません。大原観山の長女・武士の家系の母という母性が、この言葉少ない出立の場面を生んだと想像されます。妻も子もない長男・独身明治男子の門出でした。子規は、妹・律への言及もしていません。律もまた言及していません。

この後日本新聞に出て、簡略な壮行会を経て出発するのですが、ルポ記事「陣中日記」には、「門途やきぬぎぬをしむ雛もなし」と一句を詠んだことが描かれています。壮行会という場に合わせて出た一句でしょうが、論者は「ナニを言っているのか。八重さんも律さんもいるではないかっ!」と叱ってやりたい気分を、禁じ得ません。根岸を出る時の八重さんの静かな態度には敬意を感じるのですが、この一句に現れた子規の明治男ジェンダーには、子規好きの我ながら、好感を持てません。

しかしこれより前に虚・碧宛てに手渡した書簡に顕われた、従軍の心意の一番底にあったもの(つまりは初心であったもの)については、肯定的に受け止める気持ちが強く働きます。

― 戦捷(勝)ノ及ブ所・・・ 愛国心愈いよいよ固キノミナラズ 殖産富ミ エ業起リ

学問進ミ 美術新ナラントス

一見、戦勝が続くことに興奮した単純明治男子ジェンダーを思わせますが、

―文学ニ志ス者 亦之ニ適応シ之ヲ発達スルノ準備ナカルべケンヤ・・・

此機ヲ徒過スルアランカ 懶ニ非レバ則チ愚ノミ 倣ニ非レバ則チ怯ノミ

―文学ニ志ス者 亦之ニ適応シ之ヲ発達スルノ準備ナカルべケンヤ・・・

此機ヲ徒過スルアランカ 懶ニ非レバ則チ愚ノミ 倣ニ非レバ則チ怯ノミ

結核の病身にある文学記者が身の危険を顧みずこう言いきって従軍を志願・強行したのです。「行かなければ卑怯だ」とまで…。論者は、この論旨に、第二次世界大戦後の世界でフランスのサルトルが世界中の知識階層に大きな影響を与えた「アンガージュ=社会参加」の考え方と共通なものを感じます。

俳句という、風流韻事と思われていた文芸の変革に取り組み始めていた子規の「野心」は、日清戦争という激動の中で、明治という時代社会にふさわしい文学全般の在り方を求めて、さらに高揚し始めたのではないでしょうか。士族意識から始まりはしたものの、それを超えて知識階層の社会参加のあるべき姿(=ドロップアウトの否定等)を模索していると思えてくるのです。さらには近代・現代社会のあるべき市民意識の根底に子規は接近し始めている…とも。

青年期の入り口の頃の明治15年から16年にかけて、彼は自由民権運動に熱中する士族の若者でした。そんな青年であった明治男子が、戦時にあって一瞬ではあるが、「古刀行」の心情を持ってしまったのでした。しかし、3年半の時間を経て「平和肖像図」と詞書し、

世の中にわろきいくさをあらせじとたゝせる御神見れば尊し

と詠むまでに変心したのでした。、その心情を新聞に公表するに当たっては、平和を願う心情を歌い上げる気持ちを込めて

よのなかにわろきいくさをあらせじとたたせるみかみみればたふとし

と、かなだけの表記にしたのでした。

青年期の入り口の頃の明治15年から16年にかけて、彼は自由民権運動に熱中する士族の若者でした。そんな青年であった明治男子が、戦時にあって一瞬ではあるが、「古刀行」の心情を持ってしまったのでした。しかし、3年半の時間を経て「平和肖像図」と詞書し、

世の中にわろきいくさをあらせじとたゝせる御神見れば尊し

と詠むまでに変心したのでした。、その心情を新聞に公表するに当たっては、平和を願う心情を歌い上げる気持ちを込めて

よのなかにわろきいくさをあらせじとたたせるみかみみればたふとし

と、かなだけの表記にしたのでした。

ウクライナ・ガザ…世界に戦争が止みません。漢詩「古刀行」から短歌「平和肖像図」にまで到達した、子規の125年前の思念の推移を、膨大な戦争報道の中を迷走しながらではありますが追い続けようと思っています。お付き合い下されば幸いです。

パソコンのウイルス被害と体調不良のなか、次回の掲載予告ができないことをお詫びします。2024.1.10記 )

パソコンのウイルス被害と体調不良のなか、次回の掲載予告ができないことをお詫びします。2024.1.10記 )

妖精の系譜 №68 [文芸美術の森]

アイルランド妖精伝承の蒐集と保存 3

妖精美術館館長 井村君江

生き続ける妖精

しかし、時代を重ね所が変わり、人々に語り伝えられていくうちに、話が千変万化していくため、妖精について簡単な定義を下すことは非常に難しいことがわかる。このことは例をこの「バンシー」一つにとってみても、容易に肯けよう。例えば一番古い直接報告は十七世紀の『ファンショー夫人の回想録』で、それはファンショー夫人が親類のオナー・オブライエンの古い屋敷に滞在した夜の出来事である。――夜の一時ごろ、夫人は人の声でハッと驚いて目を覚ましカーテンを開けてみると、「窓辺に白い服を着て髪の赤い幽霊のような蒼ざめた顔の女が、窓に身をのりだしているのが月の光で見え、耳にしたこともないような声で三度『馬』と言ってから、風のような溜息をついて消えたが、身体は濃い雲のようだった」という。明け方の五時に夫人が来て、この家の主人オブライエンが死んだと告げたので女を見たことを話すと、その女は家の者が誰か死にかけると、毎夜窓辺に現われることになっているが、「ずっと以前にこの家の主人の子を宿し、裏庭で殺され窓の下の川に投げ込まれた女である」と答えたという話である。

これから約二百年のちにワイルド夫人が記しているバンシーは、「若くして死んだその家の娘で、美しい声で歌い親族の死を告げ知らせるか、経惟子(きょうかたびら)に身を包んだ女となって木の下にうずくまり、顔をヴェールで被って嘆くか、月の光をよぎって飛びながら泣く」若い乙女の姿になっており、動作も詩的に美化されている。プリッグズはスコットランド高地地方のバンシーは、鼻の穴が一つ、前歯が出ており、乳房はだらりと垂れ下がっていると、まったく正反対の醜い姿を記している。バンシーは一般に死ぬ人の経惟子を洗うといわれるのに、キャンベルによれば「産褥で死んだ女が、洗濯し残した自分の衣類を洗う」のだという。このように姿や動作もさまざまで、十九世紀のトドハンターは「一ヤードの白髪をなびかせ、灰色の外套と緑の上衣を着て家のまわりを泣きながら小川に消えた」と記すし、クローカーは十八世紀のマッカーシー家のバンシーは、「背の高い髪の長い女で、手を打ちならしながら死者のいる家に案内する」と言っている。「一人でなく何人ものバンシーが声を揃えて泣き歌うときは、聖者か偉人が死ぬとき」と、イエイツは群れて嘆くバンシーの泣き声を記している。こうした言い伝えがさまざまに各時代、各地方に伝わってお。、それらを集めてゆけばゆくほど、かえってこの妖精の輪郭が不明になってくるはどである。

こうした性質をみせているバンシーに共通している属性をみると、

(1)女の姿をした妖精で、

(2)由緒ある旧家に付き、

(3)現われて家人の死を予告し、

(4)死ぬ運命にある人のために泣く、

ということである。

各時代、各地方の人々の考え方によって、これにいろいろな変化が加えられていくわけである。「流れで経惟子を洗う」とか「手を叩く」とか「馬と言う」といった動作である。先に掲げたオナー・オブライエン家のバンシーは、その家の主人に殺された女性が、死後に幽界から現われてその家人の死を予告し嘆き悲しむわけであるが、これは城主に殺害された馬屋番の少年が、死後ブラウニーとなって家事の手伝いをするという「ヒルトンの血無し童子」や、ロバの姿のプーカになってその家の台所で働くキルディアのH・R家の死んだ召使いなどと類似した存在であろう。この世とあの世の中間の中つ国に住み、幽界にさ迷う霊魂と関わりをもつ妖精に、死んだ人間は関係を持ちやすい。だがバンシーはすべてこうした現実に生きていた人間が、死後に幽霊となって現われてくる存在であるとは言い難いようである。

死を予告するとなれば不吉な存在であり、その出現に戦慄を感じ、これを排除し否定したいと思うのは当然で、そこからバンシーの容姿を奇型とまでいえるような醜い姿にしていった必然は肯ける(スコットランドに多い)。これに反して家に付いているというところから、遠い祖先のなかの若くして死んだ乙女の姿を想像し、できるだけ美しいものに転化させていくという推移もまた肯けるのである(アイルランドに多い)。また一般に恐ろしい不吉な存在を、その力を怖れるが故に、自分に都合のよいものに逆転させてしまおうとする人間の意志の働きによって、この不吉なバンシーも掴まえれば三つの願い事を叶えてくれるとか、垂れている乳を吸えば保護者になって願い事を叶えてくれるとか信じられてくる。

レジナルド・スコットが『悪魔学と魔術』の中で、高地地方のバンシーは家長の幼年期には揺り龍の番をしたり、チェスの駒の動かし方を教えたり、人間によいことをすると書いていることからプリッグズはバンシーを不吉な悪の妖精ではなく、守護妖精の分類のなかに入れるべきだと言っている。このように「バンシー」一つ辿ってみても、妖精の概念というものは、長い時代にさまざまな地方の人々によって形成されていく重層的なものであることがわかる。

U・C・Dの帰りマラバイド城まで乗ったタクシーの運転手に、このバンシーとレプラホーンについて尋ねてみると、詩人の耳にしかキーニングは聞こえないようで、バンシーには興味を示さなかったが、「レプラホーンの方は掴まえて地下の財宝を白状させ、金持ちになりたいので探しているがなかなか難しい、頭にのせると妖精が見える四つ葉のクローバーもみつからないし」という答えが返ってきた。

レプラホーンはアイルランドでは富と財産をもたらす福の神か大黒さまのような存在らしく、こうした理由からか、人々はいちばん新しい存在として妖精全体を代表させる呼び名としても使っているようである。緑の服に赤い三角帽子、手に金の袋をかかえた(いつの間にか金槌はどこかに置き忘れてしまったようである)さまざまな大きさの人形が売られており、日本の大黒さまのお守りのようになって小さい携帯用の人形も店頭に並んでいるし、車のフロントにも下っている。バンシーは人間のまぬがれぬ死という運命と関係し、レプラホーンはこの世の幸運に関係を持つ――この二つの妖精が人間の死と生の根元的なところに関わりながら、確かに今日までアイルランドの人々の心のなかで、連綿と生き続けているようである。

『妖精の系譜』 新書館

『妖精の系譜』 新書館

石井鶴三の世界 №250 [文芸美術の森]

あ、さつまいもたべている/笠置・貞丈

画家・彫刻家 石井鶴三

*************

あ、さつまいもたべている 1956年 (189×133)

笠置・貞丈 1956年 (189×133)

*************

【石井 鶴三(いしい つるぞう)画伯略歴】

明治20年(1887年)6月5日-昭和48年( 1973年)3月17日)彫刻家、洋画家。

画家石井鼎湖の子、石井柏亭の弟として東京に生まれる。洋画を小山正太郎に、加藤景雲に木彫を学び、東京美術学校卒。1911年文展で「荒川岳」が入賞。1915年日本美術院研究所に入る。再興院展に「力士」を出品。二科展に「縊死者」を出し、1916年「行路病者」で二科賞を受賞。1921年日本水彩画会員。1924年日本創作版画協会と春陽会会員となる。中里介山『大菩薩峠』や吉川英治『宮本武蔵』の挿絵でも知られる。1944年東京美術学校教授。1950年、日本芸術院会員、1961年、日本美術院彫塑部を解散。1963年、東京芸術大学名誉教授。1967年、勲三等旭日中綬章受章。1969年、相撲博物館館長。享年87。

文業も多く、全集12巻、書簡集、日記などが刊行されている。長野県上田市にある小県上田教育会館の2階には、個人美術館である石井鶴三資料館がある。

『石井鶴三』 形文社

武州砂川天主堂 №42 [文芸美術の森]

第十一章 明治二十四年 3

作家 鈴木茂夫

七月十三日、香港・パリ外国宣教医療施設べタニアの園。

ガンは全身に広がった。さらにガンは心臓を冒しはじめた。名状しがたい苦悶が昼となく夜となく続く。ジェルマンは、苦しみを口にはしない。ただ、突き刺すような痛みに、思わずうめき声が漏れてくることもある。七月十八日、食物はほとんど受けつけなくなった。吐瀉(としゃ)は一段と激しくなった。牛乳までも、吐きだしてしまう。それでも気力だけで生きている。

七月二十二日、香港・パリ外国宣教医療施設べタニアの園。

ガンが全身に転移していることが確認された。

医師は、苦痛緩和のためにと、モルヒネ注射を行うこととした。血液の中を何かが巡る。

生気が走る。ジェルマンは、痛みカ緩和されるのを感じた。ほっと深いため息が漏れる。苦痛が消えた。ジエルマンは、痛みに妨げられず、考える事ができることを知った。うれしい静寂のひとときだ。だが、なぜそうなったのかも理解した。神父たちと医師と思いやりからだ。感謝しないではいられない。と同時に、それは自らの病状が差し迫っているのだとも覚った。

ジェルマンは、少量の肉とワインを口にすることができた。そして安らかな眠りに入っていった。

頬の肉が削げ落ち、毛布の下の体が、一回りは小さくなっている。修道女たちは、ベッドのかたわらの椅子に腰掛けてひたすらに看取っている。

七月二十五日、香港・パリ外国宣教会医療施設ベタニアの園。

この日、聖体拝領。ジェルマンは、この日、ベルリオーズ司教が日本で叙階されるのに、式典に参加できないのはとても寂しいことだと、看護人につぶやいた。

七月二十六日、日曜日、香港・パリ外国宣教医療施設べタニアの園。

聖体拝領。モルヒネ注射が打たれたが、苦痛は消えず、食物は喉を通らなくなった。

七月二十七日、香港・パリ外国宣教医療施設べタニアの園。

ほんの少し元気が回復。僅かばかりの水でロを湿した。午後になると、自らベッドで起き上がり、遺書を書きはじめた。フランスの両親、パリ外国宣教会本部、東京のオズーフ司教と三通を認めた。一字、一字を確かめるようにゆっくりとペンを運んだ。

七月二十八日、香港・パリ外国宣教医療施設べ夕二アの園。

容体は悪化した。ベッドからは起き上がれない。眠ることも困難になった。呼吸も困難になってきている。

八月一日、香港・パリ外国宣教医療施設べタこアの園。

医師はジェルマンの臨終を吉した。極東本部の主管司教が病床に立って、聖油の秘蹟(ひせき)の儀式を執行。ジェルマンは混濁する意識の中で、僅かに警開き天井の言霊つめていた。

八月二日、香港六リ外国宣教医療施設べタこアの園。

ジェルマンは、病床で顔を洗い、ヒデと髪を警、着衣を改めてくれるように懇願した。

「この身を浄め、主のみ許に行きたいのです」

修道女が体を浄める。ジェルマンは息をつめて、体内に渦巻く激痛に耐え白い聖衣を着た。そんな体力は残ってはいない。気力でやりとげたのだ。

ジェルマンは、最期の告解(こくかい)をした。

「神の僕として、神の教えを伝えるために、もつともつと歩くべきでした。意思弱く非力であった私をお許し下さい」

その声は、今や力なく、低かった。しかし、その語り口は、明晰(めいせき)そのものだった。その場にある数人の修道女と神父たちの胸に、一条の活列なせせらぎのようにしみ通っていった。

「みなさん、ありがとう。私はこれからお召しの時を待ちます」

ジェルマンは、両掌(りょうてのひら)を組み、静かに瞑目した。

脈拍は、不規則となりはじめた。脚と手が冷たくなってくる。

午後七時半、意識が混濁しはじめた。熱のために渇ききった唇が、何かを言っている。そっと耳を寄せると、ミサの祈りが切れ切れに聞こえてきた。

病床を取り巻く、神父たちが目配せし、領いた。

臨終(りんじゅう)の祈りが捧げられる

八月三日、香港・パリ外国宣教医療施設べ夕二アの園。

ジェルマンから苦痛が消えたようだ。生の終わりに訪れるつかのまの平安なのか。

ジェルマンは、主の身許へ旅立つ悦びに充たされていた。

故郷:フングル県での少年の日々。故郷の風景が折り重なって展がる。

聖歌隊の一員として歌った賛美歌……。

パリへの旅立ち……。

大神学院の授業……。

マルセーユの港から日本へ…。

グレゴリオ聖歌の重唱が聞こえてくる。

それはパリの本部で聞いたのではない。

砂川の聖トーマス教会のオルガンの響きだ……。

日本の信徒が、フランス語で歌う音律だ。

その響きに母を思った……。

ジェルマンは、胸の中の大きな教会にいる。

思い出すことが、天井画や壁画、そしてステンドグラスに描かれてある。

今、終わろうとしている竿二年間の生涯…・・・。

午前五時十三分。日の出に先立つ一時間前、ジェルマン・レジェ・テストヴイドは、わが身から抜け出た。天を舞い、空を見上げて卿を踏み出す帰天(きてん)の旅。その足取りは軽やかだ。 (完)

『武州砂川天主堂』 同時代社

『武州砂川天主堂』 同時代社

浅草風土記 №20 [文芸美術の森]

続吉原附近 5

作家・俳人 久保田万太郎

五

吉野橋をわたって、わたしはそのまま右へ切れた。すなわち、さばさばと空地になった「道哲」のあとを横にみて、そのまま土手……といっても今はもう決して土手じァない、区画整理後、そういわれるだけの特別の高さをその道は失った。両側の町々と同じ低さに平均された。つまりほ、三の輪へ続く一筋の平坦な広い往来になったのである。が「先刻よりずっと濃くなった月の影を仰ぎつつ、土手のほうへわたしはあるいた」と「吉原附近」の最後にもわたしは書いた。便宜のためしばらくわたしはそういいつづけるであろう。……へ入った。以前は、そこか、だらだらと田町へ下りられたからそれだけの風情もあった、ただそのままの、凡常な、ついとおりの往来の、とある曲り角になったのでは、合力稲荷の職のかげも、霜げた、間のぬけた感じである。――十年まえ「続末枯」を書いたとき、わたしは、狂言廻しの真葛庵五秋という俳諧師に、わざわざこのあたりをあるかした。――と、ふとそれをわたしはおもい出した。

「……どうせここまで来たものだ、出たついでに、公園の近所まで伸して、宮戸座のそばに三味線屋をしている甥のところでもたずねようと、五秋は考えた。

合力稲荷のところから、田町へ、土手を下りた。店を閉めた上総屋のまえを通り、如燕の看板の出ている岩勢亭(いわせてい)の前をとおって、鬘屋のところから右へ切れたところで、五秋は、小梅の宗匠のところへ来る吉原の引手茶屋の主人の紅蓼に逢った。

『五秋さん、どちらへ』

『一寸、いま、今戸まで』

帽子をとりなから五秋はいった。

『今戸は鈴むらさんですか』

『そうでございます。――ところが、生憎留守で』

五秋はいった。

『どちらのおかえりです』

『今日は古笠庵の芭蕉でしてね』

『ああ古笠庵の――』

五秋はすっかり忘れていたことを思い出した。

「そうでございましたね。――今日……すっかり忘れておりました、わたくし』」

五秋、紅蓼、ともにわたしの空想の人物である。手近にみ出すことの出来た二三人の人間をあつめ、それをわたしの空想に浸して、それぞれ都合よくでッち上げた存在である。

が、この二人、十年まえの、よし、店は閉めたとしてもまだそこに、うそにも「上総屋」という名まえの残っていた底(てい)の、そうした古い、すぎ去った情景のなかにだったからこそ、自由にわたしに動かすことが出来たのだろうか? こうした会話を、忌憚なく勝手にとり交させることが出来たのだろうか7 ――そうしたうたがいがふとわたしの胸を掠めた。

「そうじゃアない。――そんなことはない」

すぐにわたしは自分にいった。五秋も紅蓼もまだ生きている。震災が来ても、区画整理が出来ても「八百善」がなくなっても「道哲」が空地になっても、そうしてその「日本堤」が平坦になっても、この二人はなお生きている。――生きている以上、どこへでも出て来ていいわけである。――どこへだって、出て来ていけないというわけはないはずである。

かれらをして、いま、合力稲荷のまえにひさびさに出会せしめよ。――おそらくかれらは十年まえと同じ調子でいうであろう、こうしたことを……

「しばらくお目にかかりませんでしたね。どうなさいました、その後?」

「有難う存じます。―一相変わらず、貧乏暇なしで……」

「いつ、けど、お目にかかったきりでしょう? いつでしたろう、あれは、このまえお目にかかったのは?」

「たしか、あれは、一昨年の……」

「一昨年?……と、まだ、ここに土手のありました時分?……」

「そうでございます」

「大した、それは、古い……」

「いかがでいらっしゃいます、お景気は?」

「といっていただくのも面目ないくらいのもので。――いえ、実際、全く不思議な世の中になりました」

「ほんとでございますか、このごろ横町の妓たちがみんな廓外へ稼ぎに出ると申すのは?」

「みんな、ええ、土手の飲食店へ入ります。――そうしない分には立ち行きません」

「左様でしょうかねえ」

「台屋だって、あなた、このごろじゃァ廓外の出前でも何でもします。その方が利方(りかた)です」

「…………」

「それをそうした算用にしないと、いつまでむかしのような科簡でいると、平八のようなことが出来上ります」

「どうかいたしましたか、あの男?」

「御存じありませんか?」

「存じません」

「吉原におりませんよ、もう、あの男」

「で?」

「満洲へ行きました」

「満洲?」

「いろいろ日くもあったんでしょうけれど。――とにかく土地にいられなくなったことだけはたしかです」

「可哀想に」

「満洲へ行くまえ、しばらく大阪あたりにいた塩梅です。――その時分、どこからともなくよこした句があります。――後厄(あとやく)のとうとう草鞋はいちまい……」

「後厄のとうとう草鞋はいちまい:…・」

「幇間(ほうかん)もらくは出来なくなりました」

……震災が来ても、区画整理が出来上っても、「八百善」がなくなっても、「道哲」が空地になっても、「日本堤」が平坦になっても、かれらの精神生活は、焼けず、潰えない。

かれらの感傷はつねにかれらをつつみ、かれらの人生はつねにかれらをめぐって身動(みじろ)がない。――ということは、たとえば、水の庇にしずんだ落葉……「トたび水の底にしずんだ落葉はつねにしずかに冷やかだから……

おもわザ諸が横へ外れた。――が、謡は横へそれでもわたしの足はそれなかった。土管、瓶類、煉瓦、石炭、タイル、砂利、砂、セメント、そうした文字のいたるところ、壁だの看板だのに書きちらされた右手の家つづきをながめながら、わたしは真っ直にあるいた。

そうしてそのあと、左手に、千束町への曲り角に瓦斯会社の煉瓦の建物をみ出したとき、いつかわたしは、小料理屋、安料理屋の、けばけばしくいらかを並べた「吉原」のまえに立つでいた。……

「江戸演劇の作者が好んで吉原を舞台にとった理由は明白である。当時の吉原は色彩と音楽の中心だった。花魁(おいらん)の袿(うちかけ)にも客の小袖にも。新流行の奔放な色と模様とがあった。店清掻(みせすががき)の賑かさ、河東、薗八のしめやかさ。これを今日の吉原に見る事は出来ぬ。今日の吉原は拙悪なチヨオク画の花魁の肖像と、印絆纏に深ゴムを穿いた角刈と、ヴイオリンで弾く『カチウシヤの唄』の流しとに堕している。当時の吉原は実際社会の中心であった。百万石の大名も江戸で名うての侠客も、武家拵(こしらえ)の大賊も、みんなここへ集まるのであった。それ故、劇中の人物に偶然な邂逅をさせるのに、こゝ程便利な場所はなかったのである。併し今日の吉原をさういふ舞台に選むのは無理である。大門側のビイアホオルのイルミネエシヨンの下で、計らず出会ふのは奥州誹りの私立角帽と農商務省へ願ひの筋があって上京中のその伯父さんとである。裸の白壁に囲まれた、ステエシヨンの待合じみた西洋作りの応接間で、加排入角砂糖の溶かした奴を飲まされて、新モスの胴抜に後朝の背中をぶたれるのは、鳥打帽のがふひやくか、場末廻りの浪花節語りである。今日の吉原は到底Romantikの舞台ではない」

いまは亡き小山内〔薫〕先生、嘗て『世話狂言の研究』の「三人吉三」のくだりでこうしたことをいわれた。いまはその「花魁の肖像」も覗き棚のなかに収められて一層商品化し、「カチューシャの唄」は「ソング・オブ・アラビー」にまで幾変遷して、いよいよ低俗になった。――そうした内容をもつ「吉原」の、なにがし酒場と、なにがし牛島料理店とによってまずその入口を支持されるということは、あまりにこれ、ことわりせめてあわれではないか。――しかもそのなにがし酒場のまえ、うつし植えられた「見返り柳」のそばに立てられた磨硝子のたそや行燈、老鼠堂機一筆の立札。――その立札のうらにしるされた一句をみよ。

きぬ/\のうしろ髪ひく柳かな

この気の毒な老宗匠は器用にただ十七文字をつらねる職業的訓練以外になんにも持っていない。

……風の落ちた、冬の日の暮ほどわびしきのつのるものはない。――わたしは、そのままなお、大門を横にみつつあてもなく三の輪のほうへあるきつづけた。

『浅草風土記』 中公文庫

『浅草風土記』 中公文庫

西洋美術研究者が語る「日本美術は面白い」 №123 [文芸美術の森]

明治開化の浮世絵師 小林清親

美術ジャーナリスト 斎藤陽一

第6回

≪「東京名所図」シリーズから:一日の中の光の変化≫

美術ジャーナリスト 斎藤陽一

第6回

≪「東京名所図」シリーズから:一日の中の光の変化≫

小林清親は、「東京名所図」シリーズにおいて、「朝から夜に至る一日」の中の光の変化と、「春から冬に至る季節ごと」の光の変化を表現しようとしています。小林清親は、時間・天候・季節によって変化する光と影を描き分けた画家だと言えます。

これは、フランスの印象派の代表的な画家クロード・モネ(1840~1926)と共通する絵画観です。面白いことに、モネは1840年生れ、清親は1847年生れということで、清親は7歳ほど若いが、ほぼ同世代と言ってよい。もちろん清親が「印象派」のことを知っていたはずはないが、参考までに申し上げておきます。

これは、フランスの印象派の代表的な画家クロード・モネ(1840~1926)と共通する絵画観です。面白いことに、モネは1840年生れ、清親は1847年生れということで、清親は7歳ほど若いが、ほぼ同世代と言ってよい。もちろん清親が「印象派」のことを知っていたはずはないが、参考までに申し上げておきます。

ここからは、まず「一日の中の光の変化」に焦点をあてて、清親の絵を鑑賞していきたいと思います。

≪暁の光≫

「暁の光」を描いた作品からひとつ:

上図は、小林清親が明治12年(32歳)に制作した「東京両国百本杭暁之図」。

両国橋近くの隅田川の「夜明けの光景」を描いている。

両国橋近くの隅田川の「夜明けの光景」を描いている。

当時、このあたりの水量は今より多く、水流による岸辺の浸食を防ぐため、岸辺には多数の「棒杭」(ぼうぐい)が打ち込まれており、これを「百本杭」とか「千本杭」とか呼んだ。この絵で、岸辺にたくさんの棒のようにシルエットで見えているのが「百本杭」。

この絵のみどころは、朝日が昇って間もない時刻の空と、暁の光の描写でしょう。

雲間から顔を出したばかりの太陽は、まだ東の低いところにある。そのため、左側の家も、道を行く人力車も、淡い逆光の中で、黒いシルエットとなっている。

雲間から顔を出したばかりの太陽は、まだ東の低いところにある。そのため、左側の家も、道を行く人力車も、淡い逆光の中で、黒いシルエットとなっている。

先述したように、「人力車」は明治・東京の新しい乗り物でした。小林清親は、絵の中に「人力車」のモチーフを描くことを好みました。コロンビア大学教授で小林清親の研究者であるヘンリー・スミス氏によれば、「東京名所図」シリーズ93点のうち20点に「人力車」が登場しているそうです。

それだけでなく、清親は、「人力車」を構図上の工夫のひとつとして役立てています。この絵でも、朝日に向かって走り行く「人力車」が構図の要となっており、これがいい味を出しています。

それだけでなく、清親は、「人力車」を構図上の工夫のひとつとして役立てています。この絵でも、朝日に向かって走り行く「人力車」が構図の要となっており、これがいい味を出しています。

≪朝の曙光≫

「朝の曙光」を描いた清親の作品をもうひとつ。

これは、小林清親が明治13年(33歳)に制作した「萬代橋朝日出」。

ここに描かれた「萬代橋」(よろずばし)は、明治6年に神田川に架けられた東京最初の石造りの橋。アーチ状の橋が水面に映ると眼鏡のように見えたところから「眼鏡橋」とも呼ばれました。

この「萬代橋」は、現在の「万世橋」(まんせいばし)の前身。現在の「万世橋」周辺には秋葉原電気街があり、とても賑わっていますが、明治初期はこのように閑散とした静かなところでした。時代の流れを感じさせますね。

ここに描かれた「萬代橋」(よろずばし)は、明治6年に神田川に架けられた東京最初の石造りの橋。アーチ状の橋が水面に映ると眼鏡のように見えたところから「眼鏡橋」とも呼ばれました。

この「萬代橋」は、現在の「万世橋」(まんせいばし)の前身。現在の「万世橋」周辺には秋葉原電気街があり、とても賑わっていますが、明治初期はこのように閑散とした静かなところでした。時代の流れを感じさせますね。

道の奥にそびえている洋館は、明治7年に開設された「税務局」。和洋折衷のこの建物は、「萬代橋」とともに、東京新名所となりました。

小さな黒い影で表わされた人々は、この税務局に向かっているのでしょう。

清親は、朝の光が空をバラ色に染め、地面を明るく照らす「朝の光景」として描いています。奥の方に向かう道路のグラデーションの微妙な違いに注目。西洋画風の色彩の濃淡による遠近表現です。

清親は、朝の光が空をバラ色に染め、地面を明るく照らす「朝の光景」として描いています。奥の方に向かう道路のグラデーションの微妙な違いに注目。西洋画風の色彩の濃淡による遠近表現です。

≪朝 霧≫

これは、明治13年制作の「大森朝の海」。

冬の早朝、朝霧の立ち込める海で、江戸時代からの名産品である「浅草海苔」を採る二人の女が描かれる。海苔の採集は冬に行なわれました。

場所は、良質な江戸前の海苔が採れる大森の海岸。二人の女性は「べか舟」と呼ばれる海苔採り舟に乗っている。ひとりは艪をこぎ、姐さんかぶりの女は養殖した海苔がついた粗朶(そだ)を手繰り寄せている。舟がゆるやかに動く様子が、「ぼかし」による水面の白い筋となって表されている。

舟の周り、水中から出ている枝のようなものは、海苔を養殖するために海に立てた「ヒビ」と呼ばれる木々。その影も水面にゆれている。

場所は、良質な江戸前の海苔が採れる大森の海岸。二人の女性は「べか舟」と呼ばれる海苔採り舟に乗っている。ひとりは艪をこぎ、姐さんかぶりの女は養殖した海苔がついた粗朶(そだ)を手繰り寄せている。舟がゆるやかに動く様子が、「ぼかし」による水面の白い筋となって表されている。

舟の周り、水中から出ている枝のようなものは、海苔を養殖するために海に立てた「ヒビ」と呼ばれる木々。その影も水面にゆれている。

遠くに霧の中に霞む水平線には、近代的な大型船や砲台(台場)が青いシルエットとなって浮かんでいる。さりげなく新旧の対比が示されています。

冬の朝の冷たい空気感さえ伝わってくるような風景画ですね。

冬の朝の冷たい空気感さえ伝わってくるような風景画ですね。

次回もまた、小林清親の「東京名所図」を鑑賞します。

(次号に続く)

妖精の系譜 №67 [文芸美術の森]

アイルランド妖精伝承の蒐集と保存 2

妖精美術館館長 井村君江

「バンシー」調査書

先に述べた民俗学研究所で発行しているパンフレットの中に、「バンシー」に関する調査書がある。それには「バンシー」について二十四の質問があるが、これらは体系だった学術的調査というよりは、-椴の人々向けの平易な質問である。こうした質問は妖精はもちろんのこと神話から人々の衣・食・住にまで及び、七百貢にわたり質問の箇条が並んでいる珍しい本『アイルランド民俗調査書』(オサリヴァン編・一九七〇年)一巻にまとめられている。アイルランドにおける民話採集のやり方の索「バンシー」についての質問からうかがえると思うし、さらには「バンシー」に対するアイルランドの人々の考え方や、各質問のあいだから「バンシー」そのものの姿がおのずと浮かびあがって来るように思うので、少し長いようであるがここに掲げてみよう。

(1)あなたの住んでいる地方で「バンシー」という言葉は、死者と関係のある超自然の女性を指すときに使われていますか?この女性は他の名前(例えばbadhahかbean chaointeなど)で知られていますか?その名前はどのくらい広く知られており、その言葉の元の意味は何ですか?あなたの地方には「バンシー」を指すのに何か特定の名前があ。ますか?(例えばAine Clionaなど)

(2)「バンシー」(あるいは人が死ぬときに現われる女性)の起源に関する話を何か知っていますか?ご存じでしたらその話を全部述べて下さい。実際にいたある特定の女性が、死後「バンシー」になったという話があ。ましたか?そうした女性は永久に「バンシー」のままでいるのでしょうか、それともある限られたときだけそうした存在になっているのでしょうか?

(3)「バンシー」は鳥や動物の姿になれると信じられていますか?あなたの住んでいる地方には、「バンシー」かそれと似た存在として信じられている特定の鳥がいますか?

(4)「バンシー」の容姿とその行動についてできるだけ詳しく述べて下さい。その姿と大きさについて何か特別な言い伝えがありますか?「バンシー」は「若い」か「年をとっている」か、「美しい」か「醜い」かどちらでしょうか? 背の高さ、髪や服の色(例えばマントとフードの色など)について特別な言い伝えがありますか? いつも一人で現われますか、それとも一度に数人一緒に現われるのでしょうか? その身振り動作などには何か特別なものがありますか? 現われるのはほんの短い瞬間でしょうか、それともある〓疋の時間の間でしょうか?

(5)「バンシー」がどんな姿かあまり伝わっていない地方があります。あなたの地方も「バンシー」について他から聞くだけでしょうか? その場合、あなたに話してくれた人は「バンシー」はこんな風に現われたということをはっきり述べるために、どんな細かい描写をしたでしょうか?

(6)「バンシー」がひき起こす、あるいは「バンシー」が現われるときに起こると信じられている「光」、「音」(軽くたたく音、ノックする音、衣ずれの音、騒がしい音など)について述べて下さい。

(7)「バンシー」は叫んだり、嘆いたり、歌ったりすると信じられていますか?「バンシー」が悲しんだり、嘆いたりするさまをぜんぶ書いて下さい(嘆きの調べ、その嘆きの声は美しかったか、すさまじかったか、恐ろしいものだったか、など)。「バンシー」はある特定の死者に対して泣き叫んだのでしょうか、あるいは死にかけている人に対してでしょうか? 嘆くときに言葉を言ったでしょうか? そうした言葉や嘆きの調子には、地方性がありますか?

(8)どんな場合に「バンシー」が現われましたか? 健康な人に対して、死を警告する場合は、ある出来事を通してでしょうか? 病気の者に対しては死ぬ間際でしょうか?それとも死ぬ瞬間でしょうか? 死後しばらくたってからでしょうか?

(9)いつ、誰の前に「バンシー」は現われましたか?死にかけた人、あるいは死者のいる家の外(あるいは庭か窓の下)ですか?死にかけた人、あるいは死んだ人がまだ横たわっている部屋の中でしたか?死にかけた人、あるいは死んだ人から遠く離れた身内の者などに現われましたか?死者が海外にいるとき「バンシー」が海を渡って(例えば、アメリカなどに)現われたという言い伝えがありますか?

(10)「バンシー」はある特定の家族にだけ「付く」ものと信じられていますか?「バンシー」はOとかMacとかがその名前につく、由緒ある家族に付くものと信じられているのでしょぅか?「バンシー」が付いていると思われている特別な家族をあげて下さい。「バンシー」はそうした家族の全員に付くのでしょうか、それとも家長にだけ付くのでしょうか?男性が死ぬ場合に現われるのか、それとも女性の場合か、子供の場合もあるのでしょうか?この場合それぞれに違いがあるでしょうか?

(11)ある理由から特定の家族に付くのをや砦「バンシー」についての話がありますか?「バンシー」の付いている家族が他の場所に移ると、どんなことが起こると思われていますか?

(12)人の死と関係なく「バンシー」を見たことがあ。ますか?その場合「バンシー」が現われたのはどういう原因だったのでしょうか?「バンシー」は子供を連れ去るとか、他のやり方で害を与えると信じられていますか?どんな場合に「バンシー」に会うことが幸運だとされていますか?

(13)「バンシー」をやっつけようとした人たち(例えば、石を投げるとか火をかけるとか)の話がありますか? そうした行為の結果はどうだったでしょうか? そうした話があれば全部書いて下さい。

(14)「バンシー」が髪をとかしているのを見たと言われていますか? 髪をとかすのは特別な時と特別な理由によるのでしょうか? その櫛は何でできていて、どんな櫛だと言われていますか? あなたの地方には「バンシー」が櫛を失くしたり、また見つけたりする話が伝わっていますか? そうした話があれば全部書いて下さい。

(15)「バンシー」は特定の小川や湖、池、木といったものと関係があるでしょうか? 「バンシー」が洗うものについて言い伝えがありますかて 洗うのは何の理由からでしょうか?

(16)「バンシー」に関する言い伝えや諺、格言など、(「バンシーのように嘆き悲しむ」といったような)言い回しを知っていますか?

(17)「バンシー」の曲や詩や歌、または「バンシー」が出てくる詩歌を知っていますか?

(18)あなたの地方には、「バンシー」という言葉の出てくる歌が伝わっていますか? また「バンシー」に関係のある音楽がありますか?

(19)泣き悲しんだりわめいたりする子供は「バンシー」に関係があるのでしょうか?(その場合、女の子だけか男女両方の子供か)。「バンシー」という言葉が人間について言われる場合、「恨み」、「軽蔑」などのほか、どんな意味を含ませられているでしょうか?

(20)「バンシーが連れに来ますよ」といったように、子供を恐がらせるために、「ボギー」bogyと同じように用いられていますか?

(21)あなたの地方の人たちは、「バンシー」についてどんな態度をとっていますか(いましたか)? どんなことが「バンシー」について言われていますか?信じている人たちは多く広い範囲にわたっているでしょうか、それとも少ないでしょうか、いなくなっているのでしょうか?書いて下さい。「バンシー」信仰の強さは社会の各階層のあいだや、職業、年齢、性別のあいだで違いがあるでしょうか?あなた自身「バンシー」に会った。、あれは「バンシー」に違いなかったと思えることがありますか?「バンシー」に会ったりその声を聞いたという人に会ったことがありますか?「バンシー」がいると信じているので笑われたという人を知っていますか?「バンシー」に扮して人をおどしたり、ふざけたりした人の話を知っていますか? そうした話を全部書いて下さい。

(22)地方雑誌や地方新聞に「バンシー」に関する記事や話を見かけたことがありますか?そうしたものの切り抜きをお持ちでしたらお貸し下さい。すぐお返しいたします。

(23)あなたの地方で「バンシー」や人が死ぬときに現われる超自然の女性について、このほか何か知っていたら知らせて下さい。

(24)あなたの地方には、人の死に際して現われる超自然のものがありますか?「首なし馭者」とか「霊柩車」、「空の葬列」といったものがありましたら書いて下さい。

こうした質問に対する回答が毎年数多く各地から届き、「バンシー」を始めクルラホーンやラナン・シー、プーカ、メローなどアイルランド妖精の概念や映像がしだいにでき上がっていくわけである。

『妖精の系譜』 新書館

『妖精の系譜』 新書館

石井鶴三の世界 №249 [文芸美術の森]

青年胸像 2点 1956年

画家・彫刻家 石井鶴三

画家・彫刻家 石井鶴三

青年胸像 1956年 (202×144)

青年胸像 1956年 (202×144)

*************

【石井 鶴三(いしい つるぞう)画伯略歴】

明治20年(1887年)6月5日-昭和48年( 1973年)3月17日)彫刻家、洋画家。

画家石井鼎湖の子、石井柏亭の弟として東京に生まれる。洋画を小山正太郎に、加藤景雲に木彫を学び、東京美術学校卒。1911年文展で「荒川岳」が入賞。1915年日本美術院研究所に入る。再興院展に「力士」を出品。二科展に「縊死者」を出し、1916年「行路病者」で二科賞を受賞。1921年日本水彩画会員。1924年日本創作版画協会と春陽会会員となる。中里介山『大菩薩峠』や吉川英治『宮本武蔵』の挿絵でも知られる。1944年東京美術学校教授。1950年、日本芸術院会員、1961年、日本美術院彫塑部を解散。1963年、東京芸術大学名誉教授。1967年、勲三等旭日中綬章受章。1969年、相撲博物館館長。享年87。

文業も多く、全集12巻、書簡集、日記などが刊行されている。長野県上田市にある小県上田教育会館の2階には、個人美術館である石井鶴三資料館がある。

『石井鶴三』 形文社

武州砂川天主堂 №41 [文芸美術の森]

第十一章 明治二十四年 2

作家 鈴木茂夫

六月三日、横濱・聖心教会

ジェルマンは、一週間の巡回を終え、やつれきって横浜に戻ってきた。

診察した医師たちは、伏し目がちに首を横に振った。胃ガンがかなり進行している。居留地の病院では、もはやなすすべはないのだ。

ジェルマンは、終日、ベッドに横たわるようになった。

梅雨時の蒸し暑い風が、弱った肉体をさいをむ。

オズーフ大司教は、ジェルマンを香港にあるパリ外国宣教会極東本部の付属病院へ移送することを決めた。

聖心教会では、ジェルマンのための聖餐式(せいさんしき)が執行され、在住の神父全員が参列した。

ジェルマンは、祭衣(さいい)をまとい、ときによろけながらも、聖餐を拝領してひざまずき、深い感謝と祈りを捧げた。そして寝食をともにしてきた同僚神父に、別れの言葉をはっきりと述べた。

「現在、私には身体の苦痛があります。この苦痛によって、私は私と神との関わりを考えます。私たちキリスト者は、私たちの本性に根ざす倫理を大切にすると共に、神の子として生きる信仰と希望と愛を重んじています。この三つの徳は、私たちと神との一致、永遠の至福につながるものです。

そのことから、私は次の聖旬を思います。

斯く我ら信仰によりで義とせられたれば、我らの主イエス・キリストに頼(よ)り、神に対して平和を得たり。また彼により信仰によりで、今立つところの恩恵(めぐみ)に入ることを得、神の栄光を望みで喜ぶなり。然(しか)のみならず患難をも喜ぶ、そは患難(くあんなん)は忍耐を生じ、忍耐は練達(れんたつ)を生じ、練達は希望を生ずと知ればなり。希望は恥を来(きた)らせず、我らに賜(たま)ひたる聖霊によりで神の愛われらの心に注げばなり。 ロマ人への書・第五章第一節~第五節

私の身体の苦痛は、神の恩恵により希望を生み出します。その希望は、私たちを欺(あざむ)くことはないのです」

ジェルマンは激痛を押し殺し、微笑して語るのだった。

六月四日、横濱埠頭。

ジェルマンは、フランス郵船のメンデレ主に乗り込み香港へ向かった。埠頭では数人の司祭たちだけが見送った。蒜の信徒たちに別れの辛さを味わせないようにとの配慮からだ。

出港を告げる銅鑼(どら)が鳴り響く。二度三度と汽笛が吹鳴された。もやい綱を解かれた三本マストの白船が岸壁を離れる。

仲間のラングレー師が黒い帽子を手にして振っている。

十八年前の明治六年、七人の同期生神父とともにこの国へ上陸した。今はこの国に決別するのだ。桟橋には、もう二度と戻ることはない町の全景が広がって見える。

ジェルマンは、日本へ向かったマルセーユの港の光景と、重ね合わせた。あの時、母国マルセーユの港に別れを告げた。日本は異国だった。しかし、今は違う。この国は、伝道の母国だ。

こみ上げるものに何もかもうるんでしまった。それでいいと思った。ジェルマンは船室に入る。

横浜から香港までの航海は七日間だ。東シナ海は荒波だ。帆を下げ、蒸気機関(スチールエンジン)だけで進む。千五百トンの船体を右に左にと、思うさまにひねり、もてあそぶ。船首が波頭を鋭く裂き割って深く下がると、船尾は空中にさらされ、負荷を失った推進器(スクリュー)が空転する。牽瞬、激しい振動が船体を揺るがす。

ジェルマンは、ひたすらに耐えていた。吐き出すものはすべて吐き出し、腹の中には胃液だけだ。のど元に上がってきた胃液を、辛うじて飲み下す。意識がもうろうとしてくる。やがて、ジェルマンは失神するように深い眠りに入る。

台湾海峡から、南シナ海に入ると天候も回復し、すべての帆を上げて走る。

六月十一日、香港・パリ外国宣教会医療施設べタニアの園。

横濱を出て七日目にようやく香港に入港した。

港で待ち受けていた担架に乗せられ、パリ外国宣教会極東本部の医療施設べタニアの園へと運ばれた。

香港島の南東側の山の中腹、ちょうど香港港の裏側にあたるヴィクトリアとアバディン街近くのポタフロムの閑静な住宅街に病棟がある。病室からは海を一望することができた。椿樹とハイビスカスが生い茂って、爽やかな風を運んでくる。晴れた空の下、水平線のかなたまで見通せた。午後の驟雨(しゅうう)が、木々の緑を洗って鮮やかとなる。

『武州砂川天主堂』 同時代社

『武州砂川天主堂』 同時代社

西洋美術研究者が語る「日本美術は面白い」 №122 [文芸美術の森]

明治開化の浮世絵師 小林清親

美術ジャーナリスト 斎藤陽一

第5回

≪「東京名所図」シリーズから:名残の江戸情緒≫

小林清親の「東京名所図」シリーズには、新しい文明開化の様相だけでなく、江戸時代から変わらない自然や風俗も描かれています。

それらは、明治開化期に生きる人々にも、「江戸情緒」を感じさせる懐かしいものとして受け入れられたことでしょう。

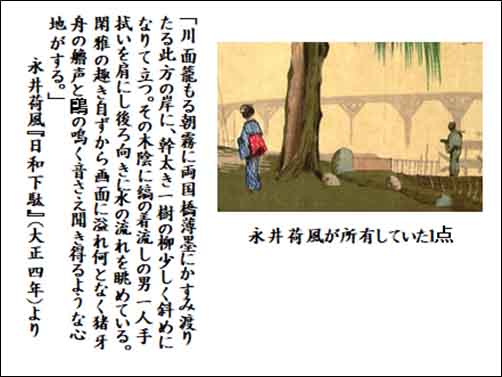

下図は、そのような江戸情緒ただよう作品のひとつ「元柳橋両国遠景」。

この絵の中の老いた柳の木があるところに、かつて、隅田川に流れ込む掘割があり、そこに「元柳橋」が架かっていましたが、明治には無くなっていました。この柳の木が、今は無い「元柳橋」を暗示しています。

隅田川に架かる大きな橋は「両国橋」ですが、霧に包まれて霞んだシルエットとなっている。

この絵に描かれるのは二人の男女。

男は、元柳橋があった川岸に立ち、水の流れを眺めながらなにやら物思いにふける風情。

女は、そんな男の姿に目をやりつつ、左方向に歩み去ろうとしている。ドラマの一場面を見るかのような情景です。

作家の永井荷風(1879~1959)は小林清親の絵を愛好し、いくつも所蔵していました。この作品も荷風が所有していたもの。

ちょうどいい機会なので、ここで、永井荷風の東京散策記ともいうべき『日和下駄』(ひよりげた)を紹介しておきたい。

『日和下駄』は、大正4年、荷風が36歳のときに出版された作品。大正時代になっていたこの頃には、東京の街からだいぶ江戸の面影は失われていた時期でした。(小林清親は、この年、大正4年11月に68歳の生涯を終えている。)

永井荷風は、東京の街をひたすら歩き回り、観察することによって、失われゆく「江戸の面影」への深い哀惜の気持ちを綴っています。

荷風の『日和下駄』には、小林清親の「東京風景版画」について、次のようなことが記されている:

「小林翁の東京風景画は・・・明治初年の東京をうかがい知るべき無上の資料である。」

「一時代の感情を表現し得たる点において、小林翁の風景版画ははなはだ価値のある美術と言わねばならぬ。」

荷風の『日和下駄』には、小林清親のこの絵(「元柳橋両国遠景」)に触発された次のような文章があります:

まさに清親の絵の情景そのものの描写ですね。

研究者の酒井忠康氏は、この絵について、次のような興味深い見方を示しています。

「清親がこの老いた柳をいかにも象徴的に描いて見せた理由は、いくつか思いあたる。太いしだれ柳の木が、奇妙に引き裂かれて地肌を出し、そのしだれ柳を境に新旧の対照的な世界を暗示させることができたからである。右の着流しの男は過去に思いを馳せ、左の女はちらりとその方に目を配っているが、同調はしない。いうところの近代に進み出てゆくものの視線を背中にうけているのである。」

(酒井忠康著『開化期の浮世絵師・小林清親』:平凡社ライブラリー)

酒井氏の指摘に導かれてこの絵を見ると、確かに、男は、霧の中にぼんやりと姿を見せ、両国橋のシルエットと同化してしまいそうに見える。これに対して、左方向に歩み去ろうとする女の青い着物と赤い帯はくっきりと鮮やかで、対照的な存在に思えてくる・・・

しっとりとした新内の唄でも聞こえてきそうな、江戸情緒を感じさせる作品です。

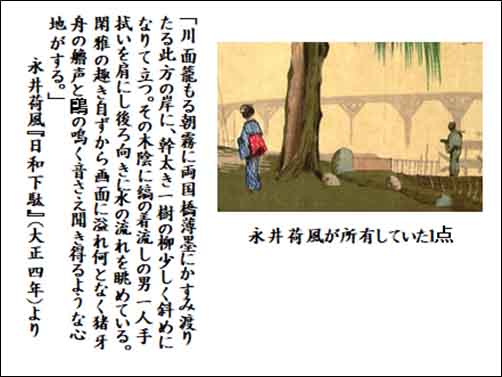

次の絵にもまた、江戸情緒がただよいます。これは、小林清親が明治12年に制作した「小梅曳舟通雪景」。

題名を見て、第2回で紹介した小林清親最初の「光線画」5点の中のひとつに「小梅曳舟夜図」(枠内図)があったことを思い起こしませんか?あの小梅村の曳舟川に沿った道を、ここでは「雪景色」として描いているのです。

御高祖頭巾の女ともう一人の女が、何やら語り合いながら、雪道を歩いてくる。二人は傘をすぼめて手にぶら下げているので、雪は止んだのだろう。しかし、鉛色の空はまだ雪がちらつきそうな気配を示している。何人もの人が歩いた道は踏みしめられており、雪と土が混じり合った模様を見せている。

いくつもの色が重ねられた水面は揺れ動いており、ゆったりと川が流れていることを感じさせる・・・・

「雪月花」という言葉は、日本的な美意識をこの三つの文字に象徴させたものですが、この絵も「雪の日の情緒」を余すところなく伝えています。

ちなみに、清親が敬愛する歌川広重もまた、同じ場所を描いています。

広重晩年の連作「名所江戸百景」の中の「小梅堤」(右図)です。

ご覧の通り、広重は、上から下を見下ろす「俯瞰ショット」により、風光明媚な小梅堤の風景を明るく描いている。

よく見れば、広重の絵にも、橋の上には御高祖頭巾をかぶった女ともう一人の女が描かれている。

もしかしたら、小林清親は、広重のこのイメージに触発されて、雪景色の小梅堤の情景を描いたのかも知れません。

清親の絵の御高祖頭巾の女が手にしている傘をよく見ると、これは「洋傘」であり、この絵の中に一点だけ「文明開化」がしのびこんでいますね。

次回はまた、小林清親の「東京名所図」を鑑賞していきます。

(次号に続く)

浅草風土記 №19 [文芸美術の森]

続吉原附近 4

作家・俳人 久保田万太郎

四

が、それも夢、いまはそこも「隅田公園」の敷地の一部の、河岸を縁取っていた家々はすべて取払われた。勿論、沢村宗十郎君の文化住宅も、救命艇庫も、喜多川も、あとなくそこにすがたを消して、みるかぎりの水にのぞんだひろっば、植込まれた雑木のかげに、一つ二つ、一文凧のあがっているのもむしろ長閑な感じだった。――と一しょに、慶養寺の横を斜に、山谷のほうへと広い道路が出来、八幡さまの並びの、嘗てその門々に葵だのコスモスだの孔雀草だのを咲かせていた小さな家つづきのあとに、ものものしい構えの、「寮」というべくはあまりに近代式な邸宅がそれぞれ、いま、工事をいそいでいる。――わずか一二けんだけ残った今戸焼屋が、なにがし製陶所と看板をあげ、古い菓子屋の「塩瀬」が、おもての硝子戸に「喫茶」としるし、そうして、建ち直った新しい家つづきの、軒並、小鳥を、飼って噂かしている……

うかうかとわたしは、もとの小松の宮さまのまえまであるいた。そうして、そうだ、長昌寺はどうした? そう思ってあとへ引き返した。みつからなかった。まさかになくなるわけはないと思って、二三度同じところを行ったり来たりした。~が、肝心の、その大きな門のみ通しにみえた横町をさえ、わたしはさがすことが出来なかった。

あきらめて、わたしは左へ切れた。そのまま橋場へ伸すよりも、いい加減で山谷へ出たほうがいいと思ったからである。すなわちもとの喜多村線即のうちのまえの狭い横町……だったのが、いまはそれもまたみ違えるように広くなった横町、そこに立てられた工事用の制札のおもてによれば「第四一地区補助街第三九号路線」のほうへわたしは曲った。

いかにも「出来立て」の感じに一めん荒い砂利を敷きつめた道を、あるきにくくしばらくあるいたとき、わたしは、ふとそこに寺の境内らしい空地の左手にあたって拡っているのをみつけた。――念のため入ってみた。――長昌寺だった……

いえば、そこも、整然と片附けられた。有線無線の累々とした石塔も、鐘撞堂を失った釣鐘を埋めていた雑草も、トラックの音の響く水の上に睡蓮の花が咲いた古池も、震災のあとのいたましい限りをつくしたそれらの光景は、拭われたようにすべて除かれた。――と同時に、いくら探しても分らなかったわけである、正面の、本堂真っ直のむかしの道は、完全にふさがれて、べつに横に、その境内にかかわりのない新しい道路が、吉野町のはう

「なるほど……」

わたしは感心して、そこをもとの「第三九号路線」へ出た。――間もなく「痔の神さま」をみ出して、以前の曲りくねった道のいかに莫っ直になったかということを悟るとともに、辛うじてたしかめえた方角をたよりに(という意味は、その横町、そのつもりで曲って来はしたものの、あるいているうちに、だんだん勝手が違って来たのである)そのままずっと吉野町の停留場へとわたしは出た。

電車通りの景色は以前の通りである。震災まえと同じである。……とはいっても、一つだけ違ったことがある。「八百善」のなくなったことである。――あの、黒い品のいい高塀と、深いしずかな木立とをもった「八百善」のあとに、大きな二階づくりの、硝子戸を立て、土間を広くとった、荷造りにいそがしい何かの問屋の出来てしまったことである。

が、それをいまわたしは惜まないだろう。むしろわたしは、さっさとそうみきりをつけて未練けなくその土地を捨て去った「八百善」の賢明さを嘆称するだろう。――いうまでもなく、むかしの山谷でなくなったからである。いまはもう「千両のうちで山谷はくらしてい」ないからである。

が、「八百善」はなくなっても「重箱」はまだ残っている。日本堤警察署管内のたった一けんの料理屋として(という意味は、その管内の三四百にあまるもろもろの食物屋、あとのものはみんな飲食店としての鑑札しかもっていないのだそうである)むかしの山谷の名残をとどめている。ことに今度の、区画整理後出来上った普請には、黒い塀なら、浅い植込なら、いかにも江戸前の鰻屋といった工合の器用さ手綺麗さをもっているのがいい。

……とはいうものの、むかしのこのうちの、明治四十四年の吉原大火以前のこのうちの、生野暮な、大まかな、広さにしても三四倍の嵩をもっていた時分がわたしには可懐しい……

なぜなら子供の時分、いまをさる二十五六年以前、わたしは学校のかえりに屡々このうちへ遊びによったのである。いまの主人の平ちゃんこと大谷平次郎君と、同じ学年同じ学級だったからである。――うちで、今度、裏へ器械体操をこしらえたから来ないか? うん、行こう、学校のかえりにすぐ行こう。……そうしたさまに簡単に、おもえば陽気な話である。広小路へかえるのより二倍も三倍もの道程をもったそのうちへ、さそわれるまま、平気でわたしは遊びにまわったのである。―― まえにもいったように学校は馬道にあった。

勿論、まだ、吉野橋まででさえ電車の敷けなかった時分である。いいえ、その段か、そもそもその通りというものが、いまの半分にも足りない狭さだった。そうしてそのわりに、人通りでも車の行きかいでも、つねに頻繁な往来だった。だから、狭いばかりでなく、陰気にごみごみした感じだった。―― だから山谷といえば、その時分、わたしたちにとって「千住」へつづくいそがしい街道の一部といった感じだった。――いいかえれば、それだけけ田舎びていたのである……

が、その狭い通りを一ト足そのうちの門のなかへ入ると、驚くほど広い庭の、木の繁った築山があり、水鏡の浮いた大きな池があり、その池をめぐって、ほうぼうに手丈夫な座敷が出来ていた。――しかもそればかりでなく、そのうえ裏に、何につかうともない四五十坪の空地があった。夏はそこに土俵がつかれた。その場所へ持って行って、器械体操をこしらえたものである。

ここに器械体操というのは「鉄棒」の謂である。その少しまえ、学校の運動場にはじめてそれがとりつけられ、ものめずらしいのに、わたしたちは夢中になった。それがやりたいばかりに、朝、課業のはじまる一時間もまえから、わたしたちは学校へつめかけた。大ぶりだの、中ぶりだの、海老上りだの。・二日も早くそうした離れわざまで行きたいと、毎日、砂だらけになってわたしたちは勉強した。

その「鉄棒」が友だちのうちに出来たのである。これに如くわたしたちの歓びはない。

――うちへ帰るのをわすれて、わたしたちは、屡々平ちゃんと一しょに食ッついて行ったわけである。

さそあれるまま、ある日もわたしは食ッついて行った。十二月のはじめの、日のつまるさかりの、しかも曇って寂しい日だったが、わたしたちはそんなことに頓着なく、兵隊に行ったことのある洗い方を師匠番に、シャツ一つになって、ようやくのこと卒業することの出来た肱かけを幾たびとなくやり返した。――疲れてもう腕がいうことをきかなくなっててもなお、強情にわたしたちは止めなかった。+jIII店のほうから、面白がって、料理場のものだの女中たちだのが代る代る見物に来るので、一層わたしたちは興奮した。

そのうち日が暮れて来た。いくら口惜しがっても見当がつかなくなった。見物もいつとはなし退散した。――わたしは、今度をまた約束して残念ながら着物を着た。

外へ出て、吉野橋まではみんな一しょだったが、それをわたると一人わかれ二人わかれ、しまいにとうとうわたし一人になった。――わたしのうちの見当へ帰るものは誰もいなかったのである。――わたしは、猿若町を馬道の通りへ出て、そこの、まさるやという古い菓子屋で切山椒を買った。――その時分、わたしは、どんな菓子より切山椒が一番好きだった。

後生大事にその袋をふところに入れて、あかりのいろのすでに濃くなったみちを、ひたすらわたしはいそいであるいた。技官稲荷の露地を抜けて、三社さまのあきまで来たとき、ばらばらと暗い空から、急に冷めたいものがふって来た。――雨かと思ったらみぞれだった。

うちへつくと、すぐ、買って来たその切山椒をむさぼるようにわたしは食べた。夕食の支度の出来るのが待ち切れないほど腹が空いたのである。――立ちどころに、わたしは、ふくろをからにした。

その晩、みぞれは雪にかわって、戸外にしずかな音を立てた。わたしはその雪の音をやさしく聞きながら、桜井鴎村の『漂流少年』をよみふけった。

記憶という奴は不思議である。いまでもわたしは切山椒をみると、そのときのことをおもい出す。――山谷の狭い通りをおもい出し、ふって来たみぞれをおもい出し、【漂流少年』をおもい出す。――が、いまにして思えば、それもまたすべて夢である。――しずかにやさしくさしぐまれる夢である……

『浅草風土記』中公文庫

『浅草風土記』中公文庫

妖精の系譜 №66 [文芸美術の森]

アイルランド妖精伝承の蒐集と保存 1

妖精美術館館長 井村君江

伝承物語の宝庫

キャサリン・プリッグズの『妖精事典』に言及のあるゲール語の固有名詞や特別なアイルランドの妖精を調べるために、ユニヴァーシティ・カレッジ・ダブリン(U・C・D)を訪れたときのことである。その際、民俗学科のシエイマス・オーカーバン教授の丁重な案内と説明によって、同研究所の世界的に名高い伝承物語のコレクションを見る機会を得たことは幸いであった。この「伝承物語蒐集記録保存棚」は、初め王立ダブリン協会の管理下にあったが、「九七一年にこのU・C,Dの民俗学科の一室に移されている。アイルランド各地方の民間に昔から伝わる口承物語をゲール語やアイルランド語で記憶し請じている語り手から、蒐集家が一定のノートに記録し、それを分類、整理し保管したもので、今日までその仕事は連綿と続けられている。

採集巻数は一九七九年現在で、一八八二巻、頁にするとおおよそ九〇万頁に及ぶという彪大な量である。濃紺の皮装の記録書が整然と並ぶいくつもの棚を前にして、いかに多くの民話がアイルランドには伝わっているか、いかにアイルランドの人々がこうした自分の国の民話を大切にし誇りにしているか、その民族の遺産に対する誠意と情熱とを、羨望の念を覚えつつ、目前に見る思いがあった。確かにアイルランドは伝承物語の宝庫である。

これら蒐集された民話は、大きく四つに分類されている。

(1)はシャナヒー(Seanehaithe)と呼ばれる物語話者、日本の語り部に当たる語り手たちをアルファベット順に分類したもので、その数は約四万人にのぼるそうである。一人のシャナヒーは多くの話を諳(そらん)じており、例えば南西部の島ブラスケットに住んでいたペイグ・セイヤーズ (一八七三-一九五八)という老女などは、約三七五の話を語って聞かせたといわれ、こうした老女を囲んで泥炭の赤く燃える炉端で、アイルランドの人々はその昔の物語に耳を傾ける慣わしがあった。

(2)はバリホリー(Bailitheoiri)と呼ばれる採集者別の分類で、イエイツはもちろん、クロフトン・クローカーやダグラス・ハイド、ウィリアム・カールトン、サミュエル・ラヴァー、それにその日も研究所の一室で元気に仕事をされていたジョン・オサリヴァン教授などの有名な民俗学者から、無名の採集員にまでわたる。採集者の叙述の仕方によって話の型が微妙に変形するので、その名と年月日を明記して登録しておくことが必要である、とのことであった。

(3)は採集した場所を地方、州、郡、村とアイルランドの三十二地方をさらに細分して、それぞれの話と土地との結びつきを明確にした分類である。

(4)は項目別分類である。大きくは十四項目、それがさらに細かい項目別に何千というカードに分類されており、その引き出しを開けたときには気が遠くなる思いであった。

この民族学研究所で出している伝承物語蒐集の応募要項パンフレットの「フェアリー」の項を見てみると、その名前、起源、容姿、住居、性質からフェアリーの遊び、音楽、歌、それにフェアリーが人間に仕掛ける艮い事や悪い事、フェアリーに連れて行かれた話、贈り物、「チェンジリング」、「フェアリー・ダート」や「フェアリー・ピンチング」に至るまで、こと細かく書かれている。そしてフェアリーにまつわる事として、貴方の住んでいる地方に伝わっている話や事柄を知っていたら書き送ってほしいとあり、こうした事象に沿って、「フェアリー」の項は細分されている。

妖精物語ばかりでなく民族の祭礼や遊びや民謡、民芸、食物、薬品といったものに関する調査が、表の人々の協力によって絶えず続けられており、それに参加することによって、一方では人々の裡に自分の民族の財産を大切に守る意識が強くなっていくであろうし、他方ではそれが自然に学術的な研究の資料にもなっていくわけである。アイルランドは妖精の宝庫である―と一口に言われるが、その底辺にあるこうした絶えざる人々の努力と情熱とを、見る必要があるように思う。

この民俗学科で発行されたパンフレットの三に、「バンシー」に関する興味深い調査表がある。その初めのところにアイルランドのナショナル・シンボルとして四つのものが掲げられている。それらは、植物のシャムロック(Shamrock)、楽器の竪琴(Spellelagh)、そして妖精のバンシー(Banshee)とレプラホーン(Leprachaun)となっている。国を象徴的に語るものが二つとも妖精であるということはアイルランドならではのことであるが、この二つの妖精は数多い種類のなかでもとくにアイルランドの人々に広く知られ、またもっとも際立った特色のある妖精である。

W・B・イエイツの分類によれば、この二つとも「ひとり暮らしの妖精」(The Solitary Fairies)に属しており、群れをなして一つの国を作って暮らす妖精たち(The Trooping Fairies)よりもはっきりとした個性を持つ妖精である。

このアイルランドの二つの特色ある妖精、「バンシー」、「レプラホーン」について少し述べてみたい。二つの妖精のおおよその輪郭について言えば、「バンシー」は特定の旧家の家族に従う付き添い妖精(アテンダント・フェアリー)(ブルッグズは守護妖精(チューテラリー・フェアリー)と呼んでいる)で、白い衣を着た痩せた女性の姿をし、長い灰色の髪をなびかせ、目を真赤に泣きはらして、泣き叫びながらその家の者の死を予告すると言われている。<Ban>または<bean>は女を意味し、<shee>または<sidhe>は妖精の意である。また「流れの洗い手(ウオッシャー・オブ¥ザ・フォード)とも言われ、死ぬ人の経惟子(きょうかたびら)を夜の暗い流れのほとりで洗っているのを見かけたり、

蒼ざめた死人のような顔をしてこうもりの鳴き声に似た悲しみの叫びをあげているのを、山中で聞いた人もいると言われる。

「レプラホーン」は<Leithbhoroganレイ・ブローガン>、すなわち片足靴から来ており、踊り好きの妖精たちが月夜の草原で踊りへらした靴の片方だけを直す小人の靴屋で、垣根の元に片手に靴、片手に金槌を持って坐っている姿を見かけるという。七つずつ二列に並んだボタン付きの赤い上衣に、緑の三角帽子をかぶった老人姿のけちん坊妖精で、もしつかまえて、地下に隠している金貨の入った壷(九十九個)の在りかを言わせることができれば、大金持ちになれると人々に信じられているが、目ばたきするあいだに素早く姿を消してしまうので、掴まえるのが難しいと信じられている。

『妖精の系譜』 新書館

『妖精の系譜』 新書館

石井鶴三の世界 №248 [文芸美術の森]

法隆寺中門仁王 2点 1956年

画家・彫刻家 石井鶴三

*************

画家・彫刻家 石井鶴三

法隆寺中門仁王像 1956年 (171×124)

法隆寺中門仁王 1956年 (171×124)

*************

【石井 鶴三(いしい つるぞう)画伯略歴】

明治20年(1887年)6月5日-昭和48年( 1973年)3月17日)彫刻家、洋画家。

画家石井鼎湖の子、石井柏亭の弟として東京に生まれる。洋画を小山正太郎に、加藤景雲に木彫を学び、東京美術学校卒。1911年文展で「荒川岳」が入賞。1915年日本美術院研究所に入る。再興院展に「力士」を出品。二科展に「縊死者」を出し、1916年「行路病者」で二科賞を受賞。1921年日本水彩画会員。1924年日本創作版画協会と春陽会会員となる。中里介山『大菩薩峠』や吉川英治『宮本武蔵』の挿絵でも知られる。1944年東京美術学校教授。1950年、日本芸術院会員、1961年、日本美術院彫塑部を解散。1963年、東京芸術大学名誉教授。1967年、勲三等旭日中綬章受章。1969年、相撲博物館館長。享年87。

文業も多く、全集12巻、書簡集、日記などが刊行されている。長野県上田市にある小県上田教育会館の2階には、個人美術館である石井鶴三資料館がある。

『石井鶴三』 形文社

武州砂川天主堂 №40 [文芸美術の森]

第十一章 明治二十四年 1

作家 鈴木茂夫

作家 鈴木茂夫

五月十九日、武州砂川村・聖トマス教会

「角太郎さん、今日は」

ジェルマンが人力車に乗って訪ねてきた。顔に生気が無い。

「お久しぶりです。どうやって来たんですか」

「新宿から甲武鉄道の列車で立川駅まで来ました。そこから人力車に乗ったんです」

「神父さん、なんだか疲れているように見えますが」

「私は元気がないのです。腹や胸がむかついて食欲がありません。それでかなり痩せました。歩くのが辛いのです」

「神父さん、あなたが土台を固めたこの教会は、五十人の信徒が守っています。私が日曜ミサと説教を行います」

「角太郎さん、それはすばらしいことです」

「そして教会付属の宣教学校には、村の小学校の月謝を払えない四十人の生徒がいます。その中には小学校からの転校生もいるんですよ」

「うれしいです。少しは元気が出てくるような気がします」

ジェルマンは、初めて砂川村を訪ねた目のことを思い出す。

剣道場で、子どもたちが竹刀を揮っていた。竹内寿員が大声で指導していた。寿貞が昼食をご馳走してくれた。そして寿員の居室に泊まった。それから、ジェルマンは足繁く砂川村を訪れる。活発につぎつぎと質問を重ねる角太郎。その角太郎は今、教会を支える若手の中心だ。

角太郎の家に集まった会衆の中には、教えを聴くのではなく、物珍しい異人の姿を確かめに来ている村人もいた。ジェルマンは、教えを説いた。しかし、その話を真撃に受け止めている顔はなかった。説教の中から疑問が生まれ、質問となる。それは訊ねるというよりは、詰問するかのようだった。

キリストよりも、日本の仏の方が、御利益があると言い張る老人がいた。キリスト教の天国と極楽浄土とは、どう違うのかと迫る男がいた。南無阿弥陀仏と称えれば、極楽に行けるのに、天国に行くのは面倒だと反論する中年男もいた。死刑になったキリストは、やはり罪人ではないかと首をかしげる農婦がいた。角太郎も質問してたたみ込んできた。

ジェルマンは、笑みを絶やさず、これらの声に答えた。

ある日の説教の時、ジェルマンの話に領く顔が見えた。それが一人ではなく、二人三人といた。ジェルマンの話が届いたのだ。ジェルマンが待ち望んでいた会衆の変化だった。

ジェルマンは、そうした人たちに、教理の基本「公教要理(こうきょうようり)」を説くことにした。角太郎もその一人だった。

ジェルマンは教えを説く時、会衆がジェルマンを信じるのではなく、ジェルマンをこの場に送った神を信じ、ジェルマンを見る人は、ジェルマンを送った神を見ると確信する。神は、光としてこの世に現れ、神を信じるひとが暗黒から救うためであると感じる。

イエス呼(よば)はりて言ひ給ふ「われを信ずる者は我を信ずるにあらず。我を遣わし給ひし者を信じ、我を見る者は我を遺(つかわ)し給ひし者を見るなり。我は光として世に来たれり。すべてわれを信ずる者の闇黒に居らざらん為なり…」

ヨハネ伝福音書第十二章第四十四節~第四十六節

信徒たちは、光が暗闇に射し込むように神の恩寵を感じ取ったのだ。

ジェルマンは、追憶から立ち戻った。

「角太郎さん、きょうお伺いしたのは、教会の様子を見たかったこと、特に角太郎さんに会いたかったこと、そしてあなたが、はがきに書いてくれていたこの教会のオルガンに触りたかったのです。」

「この教会の状況は、お話ししました。つぎに私角太郎は、元気です。教会のお守りを引き受けています。それから、神父さんが贈ってくれた教会のオルガンは、立派に働いています。さあ祭壇の横に行きましょう。鍵盤もきれいでしょ」

ジェルマンは見た。ルッソー製の八十八鍵の小さなオルガンだ。突然、故郷に戻ったような気がした。

ティヴエ村の教会信徒が、日本へ出かけるジェルマンのためにお金を持ち寄って送ってくれたもの。敬虔な多くの信徒の顔を思い出す。

ジェルマンはオルガンの前に坐った。

「ハレルヤを弾きましょう」

ハレルヤ

全能の主

われらの神は統治すなり

ハレルヤ

ハレルヤ

この世の国は我らの主およびキリストの軋となれり

彼は世々限りなく王たらん

ハレルヤ

ハレルヤ

王の王 主の主

主は限りなく王たらん

ハレルヤ

鍵盤のタッチは軽い。オルガンの音色は柔らかだ。その旋律が教会を包み込んだ。

「角太郎さん、私は今、故郷に戻って、公教要理を学んだ少年の日を思い出しました。私は、元気がなくなってきているので、再び、ここへ乗れるかどうか、それは神様次第のことです。でも、きょうのことは決して忘れないでしょう」

ジェルマンは、角太郎の手を握った。

「さようなら」

『武州砂川天主堂』 同時代社

『武州砂川天主堂』 同時代社

浅草風土記 №18 [文芸美術の森]

続吉原附近 3

作家・俳人 久保田万太郎

三

「すみだ川」のはじめて「新小説」に出たのは、明治四十二年の十二月だから、わたしの

二十一のときである。わたしはそれを、朝、慶應義塾へかよう電車のなかで読んだ。そう

してことごとくわたしは昂奮した。勿論「あめりか物語」を読んで以後、「趣味」で「深

川の唄」を、「早稲田文学」で「監獄署の裏」を、「中央公論」で「視盃」及び「牡丹の客」を読んで、世にもこうした美しい小説があるものかと、密かにそう生甲斐を感じていたわたしである。いつも持ちあぐむ雷門から薩摩っ原までの間を、時間にして四十五分……わるくすると、だまって一時間かかる長い間を、ただもうわたしは夢みごこちにすごした。――その「新小説」に附いていた口絵の、翻る納め手拭の下、御手洗の水に白い手をさしのべた、若い芸妓の恰好をさえいまなおわたしは覚えている……

この作のわたしを魅丁した所以は、一にこの作の主人公長吉の生活の「上にある。一一

という意味は、その弱い、寂しい長吉の性格のうちに、ゆくりなくわたし自身をみ出した

からである。わたし自身の少年の日をみ出したからである。――が、もし、その長吉にし

て、そうした下町の育ちでなかったら、同時にお豊にして浅草の片隅に住むしがない常磐

津(ときわず)の師匠でなかったら、松風庵蘿月にして向島の土手下に住む安気(あんき)な俳諸の宗匠でなかったら、そうまでしかし無条件に、わたしは傾倒しなかったかも知れない。この作にみちた、美しい、すぐれたいろいろの自然描写。―一その描写の対象がまた小梅である、柳島である、浜町河岸である、今戸橋である、山谷堀である、公園裏である、観音さまの境内である、宮戸座の立見場である。一一そうして季節は、秋から冬、冬から春。一一子供の時分から東京住居をしつづけたものにとって、最も感じの強い、愛着の深い期間である……

実際、わたしにとって 「たけくらべ」を読んだとき以来の歓びだった。

が、その美しいすぐれたいろいろの描写のうちでも、とりわけ深くわたしのこころに喰

入ったのは「宮戸座の立見場」と「今戸橋」界隈との部分である。まえのものについては

しばらく措く。あとのものについては、それこそ、そこに描かれた光景こそ、わたしの十

四五の時分から震災直後まで残っていたそのあたりの古い光景である。わたしにとって忘

れることの出来ない占い光景である。

「そこ此処に二三軒今戸焼を売る店にわづかな特徴を見るばかり、何処の場末にもよくあ

るやうな低い人家つづきの横町である。人家の軒下や露地ロには話しながら涼んでゐる人

の浴衣が薄暗い軒燈の光に際立って白くみえながら、あたりは一体にひっそりして何処か

で犬の吠える声と赤児のなく声が聞える。天の川の澄渡った空に繁った木立を聾やかして

ゐる今戸八幡の前まで来ると、薙月は間もなく並んだ軒燈の間に常磐津文字豊と書いた妹

の家の灯を認めた。家の前の往来には人が二三人も立止って内なる稽古の浄瑠璃を聞いて

ゐた」

いま、わたしは、長吉母子の住居に関するくだりを、その作の第一回から抜き出した。

その「低い人家つづき」ということと、「涼んでゐる人の浴衣が薄暗い軒燈の光に際立

って白く」みえることと、「天の川の澄渡った空に繁った木立」 のそびえていることと、

わたしにいわせればそれだけで、それだけの少しの言葉で、その八幡さま附近の、しめやかな、つつましい景情は残りなくつくされている。一一というものが、そのあたりの家々、どこもいい合せたように二階をもたなかった。そうしてどの家も、古い普請の、ガタガタな格子を閉めた軒さきが暗かった。たまにしか俸の音も響かず、いたって人通りに乏しい狭い往来ながら、そのせいか、み上げる空の感じにどこかカラリと放たれたものがあって、そこに八幡さまの境内の大きな銀杏……一ト際目立ったその梢が、飽くまで高くそそり立っていた。……冬、時雨が来て、その黄に染った落葉が用捨なく道のうえに散りしくと「それがわずかな特徴」の(という意味は、そうした格子づくりのうちばかりの、外に商人やといったら数えるほどしかない)今戸焼を売る店々が急にその存在をはッきりさせた。

白い腰障子、灰いろの竃(かまど)、うず高くつまれた土細工のとりどりに、すぐその裏をながれる隅田川のしずかな水の光が、あかるくさむざむと匍上った。

ただし今戸橋をわたってすぐの右側には、土蔵をもったり、土塀をめぐらしたりした

「寮」といった風の建物がしばらくそこに立並んでいた。その片側には、慶養寺以下、二

三の寺の筋塀だの黒い門だのがつづいていた。一一「そのまま八幡さまのほうへ入っても、

み覚えの古い土蔵、忍び返しをもった黒い塀、鰻屋のかどの柳。一一そうしたものの匂わ

しい影はどこにもささない」と「雷門以北」に書いた所以である。

「お豊は今戸橋まで歩いて来て時節は今正に爛漫たる春の四月であることを始めて知った。手一つの女世帯に追はれてゐる身は空が青く晴れて日が窓に射込み、斜向の『官戸川』といふ鰻屋の門口の柳が線色の芽をふくのにやっと時候の変遷を知るばかり。いつも両側の汚れた瓦屋根に四方の眺望を遮られた地面の低い場末の横町から、今突然、橋の上に出て見た四月の隅田川は、一年を二三度と数へるほどしか外出することのない母親お豊の老眼をば信じられぬほどに驚かしたのである。晴れ渡った空の下に、流れる水の輝き、堤の青草、その上につゞく桜の花、種々の旗が閃く大学の艇庫、その辺から起る人々の叫び声、鉄砲の響、渡船から上下りする花見の人の混雑。あたり一面の光景は疲れた母親の眼にはあまりに色彩が強烈すぎる程であった。お豊は渡場の方へ下りかけたけれど、急に恐る、如く踵を返して、金龍山下の日蔭になった瓦町を急いだ」

このくだりでわたしの心を惹くのは「汚い瓦屋根」である、「四方の眺望を遮った両側

の汚い瓦屋根」ということである。一一先生はそれほどの深い用意をもって書かれたので

なかったかも知れない。が、前記カラリとした感じの空の下に、濃い、うららかな春の日

のさしそめたとき、まず眼にうつるのは汚い瓦屋根……低い、汚い、両側のその瓦屋根だ

った。一一青い空、立迷う陽炎(かげろう)、よかよか飴屋の太鼓の音、そうしたあかるい色と響きとの間に、せんべやで干す煎餅の種の白さが、汚いその瓦屋根に照り添って、そのあたり東京の……というよりは「江戸」のといった方がいい……外れの化しさをよく物語った。

「『官戸川』といふ鰻屋の門口の柳の緑色に芽をふくのに……」とあるのは、おそらく「喜

多川」というその附近にあった鰻屋のことをいわれたのだろう。八幡さまのまえ、今戸橋

のほうへややよったところにある古い鰻屋だった。ごくの小さな栄えない店だったが、門

に柳を植えたけしきが妙に人目を惹いて「今戸のあの鰻屋…⊥といえば「あの、ああ、柳のある……」と、そのあたりを知るほどのものだったら誰でもすぐそういった。一一以前は知らず、わたしが知ってからは出前だけの、上りはしないと聞くうちながら岡鬼太郎氏の戯曲「女魔術師」の二幕目「今戸河岸鰻屋清川の場」とあるのをみたときも、矢っ張わたしはこのうちを思い起した。

一ト言にして古風な人情。一一古風な人情をもった町だった。しかく、しずかな、哀し

い、つつましい往来だった。……

『浅草風土記』 中公文庫

『浅草風土記』 中公文庫

西洋美術研究者が語る「日本美術は面白い」 №121 [文芸美術の森]

明治開化の浮世絵師 小林清親

美術ジャーナリスト 斎藤陽一

第4回

≪光と影が織りなす明治の「東京名所図」シリーズ≫

明治9年8月、小林清親が最初の5点の連作「光線画」を刊行した直後から、東京を題材とする「風景版画」が次々と制作されていきます。それらは、開化期の東京の風景を光の変化の中でとらえた独自の魅力を持つもので、明治9年8月(29歳)から明治14年(34歳)まで続きました。この6年間に制作された清親の「風景版画」は93点ほどあり、版元や清親が最初からシリーズとして意図したものではありませんでしたが、現在では一連の「風景版画」として、一括して「東京名所図」と呼ばれています。

前回は、これら「東京名所図」シリーズから、「文明開化の光」というくくり方で、清親の絵を4点(「新橋ステンション」「高輪牛町朧月景」「日本橋夜」「内国勧業博覧会」)を紹介しましたが、図らずも、夜景や夕暮れ時の絵ばかりとなりました。

清親の「東京名所図」には、「昼間の明るい光」に浮かぶ「開化期の東京」も描かれていますので、今回は、そんな絵をいくつか紹介します。

≪文明開化の東京≫

まずは≪文明開化の東京≫を描いた作品、はじめは「常盤橋内紙幣寮之図」。

ここは、明治当初に官庁街として整備が進められた地域。現在の大手町界隈です。

右手にそびえたつ洋館は、大蔵省の紙幣寮、すなわち現在で言えば「大蔵省印刷局」の建物。この建物は明治9年に建設され、翌10年に国産第1号の紙幣を発行しました。

赤レンガの堂々たる建物の屋根の上には、高さ2メートルの石造りの「鳳凰」(ほうおう)が据えられ、その威容は錦絵にも盛んに描かれて東京名所のひとつとなりました。

小林清親は、この建物を含む大通りの光景を「遠近法」を使って西洋画風に描き、電信柱や電線、往来を行く人々や人力車なども「遠近法」の要素としている。

この中に描かれた様々なものは「西洋化」を象徴している。例えば、洋館、電柱や電線、さりげなく描かれた人力車も新しい時代の乗り物。この絵では、特に電柱と電線が、私たちの視線を奥へと導く構図上の重要な役割を果たしています。

青空には、清親独特の複雑な諧調を見せる雲が広がり、晴れやかな光が行き渡っている。

≪文明開化の東京≫を描いた作品、次は「上野公園画家写生図」。

春、桜の花が満開の上野公園。暖かい春の光が画面いっぱいに行き渡り、空には霞がかかっている。桜の明るさを際立たせるために、遠景の木々は黒いシルエットで表わされる。

何よりも最初に目に入るのが、画面左に描かれた人たち。

何よりも最初に目に入るのが、画面左に描かれた人たち。 帽子をかぶり、羽織姿の画家がイーゼルに向かってスケッチしているのを、老婦人と母子が見ている。

小林清親は「東京名所図」シリーズを制作するにあたり、各所で水彩スケッチを行なっている。だから、この画家の姿に、清親自身を重ねてみてもいい。もっとも清親は「6尺2寸:186cm」という大男だったから、この絵の画家は、自分をそのまま描いたわけではない。

右図は、小林清親の「写生帖」の一部:

右図は、小林清親の「写生帖」の一部: 清親は、このような「水彩スケッチ」を多数残しており、これらが「東京名所図」を生み出すもととなっている。

中には、描いたときの「時間」や「天候」をメモしたものもあり、清親が「時間の推移にともなう光の変化」に強い関心をもっていたことが推察できます。

明治になって「上野公園」となったこの場所は、清親にとって、若き日の苦い思い出の地でもありました。

第1回の「清親の生い立ち」で紹介したように、幕末に家督を継いだ清親は、「大政奉還」による「幕府瓦解」後に起こった「鳥羽伏見の戦い」に参戦したが、破れて江戸に逃げ帰った。

第1回の「清親の生い立ち」で紹介したように、幕末に家督を継いだ清親は、「大政奉還」による「幕府瓦解」後に起こった「鳥羽伏見の戦い」に参戦したが、破れて江戸に逃げ帰った。 慶応4年4月には、江戸城は「無血開城」となるが、旧幕府内の主戦派である「彰義隊」が上野の山に立てこもって新政府軍と戦闘。彰義隊は敗れて壊滅、上野の山は焼け野原となった。

清親は彰義隊には参加しなかったが、上司の命令により、人足の扮装をして上野に偵察に行く。しかし、近くに砲弾がさく裂、ほうほうのていで逃げ帰っている。

そのあと清親は、生活のあてもなく、徳川家の移った静岡に行くのだが、困窮の生活が続いた・・・

今や明治の御代、生まれ変わった上野公園を描くとき、清親の胸中には、そのような苦い思いも去来したかもしれない。

次は、夕方の光の中に、虎の門の開化風景を描いた「虎乃門夕景」。

左に描かれている洋館は「工部大学校」。

明治新政府は、科学技術導入のために、欧米から多くの技師を呼んで人材の育成を行ないました。この「工部大学校」は、その拠点となった建物。のちの「東京大学工学部」の前身のひとつだったが、大正12年(1923年)の関東大震災によって焼失してしまった。

この建物、夕方の光を浴びて、バラ色に染まっている。空に浮かぶ雲もまた淡いバラ色を帯びている。

小林清親の「光線画」の魅力のひとつは、このような「空や雲の繊細なニュアンス」にある。

前述したように、清親の「写生帖」には、空や雲の様子を水彩スケッチするとき、その時刻や天候などをメモ書きしたものもある。それをもとに木版画の画面を構成しようとしています。

前述したように、清親の「写生帖」には、空や雲の様子を水彩スケッチするとき、その時刻や天候などをメモ書きしたものもある。それをもとに木版画の画面を構成しようとしています。 この作品の「空」の描写でも、清親は「水彩画」のような味わいを「木版」で出そうと試みている。

水面にゆらめく「建物の影」も水彩画風です。

とは言え、それを「木版」で試みるのですから、さぞ、彫師や摺師は大変だったでしょうね。

古来、わが国の版画は、専ら木版技術によって支えられ、発展してきました。江戸時代には、木版技術は世界最高水準にまで到達、それを継承した明治当初の日本において、彩色が自在に行える印刷技術は「木版」だけでした。

まだ写真技術や石版画の技法が充分に発達していなかった段階では、「木版画」こそ、当時の日本人が自在に操ることが出来る唯一の「カラー印刷技術」でした。

明治開化期に「光線画」という斬新な絵画世界を切り開いた小林清親といえども、その画業のベースになっていたのは、「浮世絵版画」の伝統を受け継ぐ「木版による彩色技術」だったのです。

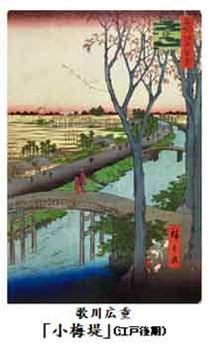

伝統的な「浮世絵版画」は、右図のような「チームプレイ」によって制作されました。すなわち:

伝統的な「浮世絵版画」は、右図のような「チームプレイ」によって制作されました。すなわち:「版元」:企画を立てて絵師に発注、制作工程の管理から販売までを行う。

「絵師」:絵を描き、彫師や摺師に細部を指示しながら、作品を完成させる。

「彫師」:絵師が描いた下絵をもとに、色版の数だけの版木を彫る。

「摺師」:版木の上に絵具を乗せ、色の数だけ何回も重ねながら摺り上げる。

小林清親も、基本的には、この「浮世絵制作システム」の中で仕事をした絵師でした。とは言え、清親の清親たるところは、さらにそこに、油彩画や水彩画、銅版画などの西洋画から学んだ表現を導入しようとしたことでしょう。だからそれは、彫師や摺師にとっては、とんでもなく手間のかかる作業となったに違いありません。

次回もまた、小林清親の「東京名所図」を鑑賞していきます。

(次号に続く)

子規・漱石 断想 №5 [文芸美術の森]

子規・漱石 断想 №5 子規・漱石愛好家 栗田博行

よのなかにわろきいくさをあらせじと

たたせるみかみみればたふとし 子規

たたせるみかみみればたふとし 子規

明治32年1月1日、「升」の名で発表した日本新聞新年記事「400年後の東京」の結びに置かれた一首です。子規の自筆和歌草稿本「竹の里歌」には、明治31年の最後の一首として記載されています。こちらには「平和肖像図」と詞書がついており、以下の漢字交じりの一首となっています。

世の中にわろきいくさをあらせじとたゝせる御神見れば尊し

「わろきいくさ」=「悪き戦」。「あらせじとたゝせる」=「在らせじと立たせる」と補ってみると、子規が明治のこの時点で、俳句という極小の文芸を追及するのと同時に、「戦争と平和」という人類最大の主題に到達していたことが解ってきます。

新聞の新年記事の方では全部かな書きにしたのは、書き言葉として脳裏に浮かんだこの詩想を、世間に発表するに当たっては、朗々と歌い上げるようにして訴える気分になったのではないでしょうか。歌会始のように…。

ウクライナの戦争が終われない世界にガザの戦争が重なってしまった今、子規が125年前に願った想いが絡んできて止みません。立ちすくみ堂々巡りする老人の思考にお付き合い下さい。(2023.12.27記)

世の中にわろきいくさをあらせじとたゝせる御神見れば尊し

「わろきいくさ」=「悪き戦」。「あらせじとたゝせる」=「在らせじと立たせる」と補ってみると、子規が明治のこの時点で、俳句という極小の文芸を追及するのと同時に、「戦争と平和」という人類最大の主題に到達していたことが解ってきます。

新聞の新年記事の方では全部かな書きにしたのは、書き言葉として脳裏に浮かんだこの詩想を、世間に発表するに当たっては、朗々と歌い上げるようにして訴える気分になったのではないでしょうか。歌会始のように…。

ウクライナの戦争が終われない世界にガザの戦争が重なってしまった今、子規が125年前に願った想いが絡んできて止みません。立ちすくみ堂々巡りする老人の思考にお付き合い下さい。(2023.12.27記)

志士的気分と日清戦争従軍動機の謎

子規が生涯の恩人と感じた日本新聞社長・陸羯南は、彼が若くして大喀血を経た男であることも、その体で日本新聞で全力で働き八重と律との正岡家の家計を支える家長であることも、誰よりもよく解っていた隣人でした。そ の上での従軍願いへの連署だったのです。日清清戦争従軍という一見不条理な正岡常規の行為への、羯南は最高の理解者だったのではないでしょうか。

の上での従軍願いへの連署だったのです。日清清戦争従軍という一見不条理な正岡常規の行為への、羯南は最高の理解者だったのではないでしょうか。

羯南のこの行為を「たとえ結果的にその人の命を縮めることになっても、あえてする親切だった」と指摘した大江健三郎さんに、司馬遼太郎さんが「そうですね、そうでしたねっ!」と身を乗り出して共感されたことがありました。

願書の3行目に着目して下さい。「士族 正岡常規」と書かれています。履歴書を書く上での、明治の習慣が関係はしているのでしょうが、願書の肩書に「士族」と記しているところに、子規の自意識の中心に明治男子ならではの「国士・志士」といった気分が流れていたことを感じざるを得ません。

度々紹介してきた従軍記念写真の裏には、「明治廿八年三月三十日撮影 正岡常規廿八歳ノ像ナリ 常規将二近衛軍二従ヒ渡清セントス故二撮影ス」と自書されています。記者として戦地に渡る十日前、広島での待ち時間中に羽織袴の正装をし、太刀迄手にして撮影したのです。今時の感覚からすれば、一体なぜそこまでと疑問が湧きますが、彼が松山藩の士族の家系の出身だったことが深く関係しています。

子規が生涯の恩人と感じた日本新聞社長・陸羯南は、彼が若くして大喀血を経た男であることも、その体で日本新聞で全力で働き八重と律との正岡家の家計を支える家長であることも、誰よりもよく解っていた隣人でした。そ

の上での従軍願いへの連署だったのです。日清清戦争従軍という一見不条理な正岡常規の行為への、羯南は最高の理解者だったのではないでしょうか。

の上での従軍願いへの連署だったのです。日清清戦争従軍という一見不条理な正岡常規の行為への、羯南は最高の理解者だったのではないでしょうか。 羯南のこの行為を「たとえ結果的にその人の命を縮めることになっても、あえてする親切だった」と指摘した大江健三郎さんに、司馬遼太郎さんが「そうですね、そうでしたねっ!」と身を乗り出して共感されたことがありました。

願書の3行目に着目して下さい。「士族 正岡常規」と書かれています。履歴書を書く上での、明治の習慣が関係はしているのでしょうが、願書の肩書に「士族」と記しているところに、子規の自意識の中心に明治男子ならではの「国士・志士」といった気分が流れていたことを感じざるを得ません。

度々紹介してきた従軍記念写真の裏には、「明治廿八年三月三十日撮影 正岡常規廿八歳ノ像ナリ 常規将二近衛軍二従ヒ渡清セントス故二撮影ス」と自書されています。記者として戦地に渡る十日前、広島での待ち時間中に羽織袴の正装をし、太刀迄手にして撮影したのです。今時の感覚からすれば、一体なぜそこまでと疑問が湧きますが、彼が松山藩の士族の家系の出身だったことが深く関係しています。

旧松山藩主で近衛軍副官として遼東半島に出征する久松定謨伯の送別会に赴き、その帰途撮影したものです。左手の太刀は久松伯から拝領したものと伝わっています。滞在地の広島で羽織・袴をどう用意したのか、謎多い一葉です。子規の内面にあった士族意識が噴出していますが、廃刀令が発布されて久しい明治中期にあって、そこまでの振る舞いをなぜしたのかという疑問に誘われます。

しかし、3月初め東京からの出発に当たって詠み、「陣中日記」冒頭に記した「首途やきぬぎぬ惜しむ雛もな し」や、「かへらしとちかふ心や梓弓 矢立たはさみ首途すわれは」の二句と合わせ考えて見ると、けっこう思いつめた末の記念の写真撮影だったらしい、とも思へてきます。

し」や、「かへらしとちかふ心や梓弓 矢立たはさみ首途すわれは」の二句と合わせ考えて見ると、けっこう思いつめた末の記念の写真撮影だったらしい、とも思へてきます。

明治の中期は過ぎていたにしても、子規の中には維新の志士のような気持ちが底に流れていて、それが大いに昂っていたことの顕われだったのではないでしょうか。あの高杉晋作の写真と並べてみて、あまりにも似ているのに、筆者は驚いたことでした。

ところがです。実は、生まれは「平民」で、子規と対照的に北海道に送籍して兵役を回避したらしい漱石もまた、「志士の気分で文学を…」という意味の言葉を吐いているのです。門弟の鈴木三重吉宛ての書簡に記したもので、子規が日清戦争従軍を決行した時から10年以上後の、明治39年という段階のことでした。子規没後4年・日露戦争終戦後1年以上の時間が経っていました。虚子に促されてホトトギスに発表した「吾輩は猫である」、また「坊っちゃん」の大成功を経て、帝大教師を辞めて職業作家として生きることに心が傾き始めた頃のことです。

ところがです。実は、生まれは「平民」で、子規と対照的に北海道に送籍して兵役を回避したらしい漱石もまた、「志士の気分で文学を…」という意味の言葉を吐いているのです。門弟の鈴木三重吉宛ての書簡に記したもので、子規が日清戦争従軍を決行した時から10年以上後の、明治39年という段階のことでした。子規没後4年・日露戦争終戦後1年以上の時間が経っていました。虚子に促されてホトトギスに発表した「吾輩は猫である」、また「坊っちゃん」の大成功を経て、帝大教師を辞めて職業作家として生きることに心が傾き始めた頃のことです。

「僕は一面に於て俳諧的文学に出入すると同時に

一面に於て 死ぬか生きるか、命のやりとり をする様な

維新の志士の如き烈しい精神で文学をやって見たい」

(明治39年10月26日晋鈴木三重吉宛書簡)

論者は、漱石が明治27年末、自分探しの葛藤の末に鎌倉円覚寺・帰源院で禅修行をした時、あえて「平民」と名乗っていたことを知って驚いたことがありました。この時の帰源院の受付名簿には、ひとり夏目金之助のところだけが「平民」と記載されているのです。少年時代は、士族組で喧嘩していた夏目金之助君だったのですが、青年期には「町名主」の出であることは「平民」であることの自覚に到達し、外に向けてそれを強く宣明する気持ちを持っていた・・・そう感じたものでした。

その漱石が、この時期には「維新の志士の如き烈しい精神で文学を」と書き記しているのです。文学者として先にスタートしていた正岡常規との親交の中で、その生き方をつぶさに知っていた漱石でした。子規との精神的交流の深さを想うとともに、明治男子の文学への真剣さは、「士族・平民」という身分を超えても存在したことを気づかされました。「矢立たはさみ首途す」「志士の気分で文学を…」といった気概は、明治の真率な男子文学者の心底に、身分意識を超えた共通のものとして流れていたのではないでしょうか。

ただ子規の場合は、松山藩士族の嫡男だったこともあって、とりわけそれが早くに突出して現れたたケースだったと思うのです。

日本新聞の上司・古島一念編集長の、従軍をやめさせようとする説得に対して返したあの言葉の、

『どうせ長持ちのしない身體だ、見たいものを見て、したい事をして死ぬは善いでは

ないか』と喰つてかゝる。『しかしわざへ死に行くにも及ばんではないか』と言ふと、

『それでは君いつまで僕の寿命が保てると思ふか』 など駄々をこねる。

子規・漱石 断想 №2:知の木々舎:SSブログ (ss-blog.jp)

といった奇矯な激しさも、以上の要素をあわせ考えると真剣なものに見えてきます。子規の従軍という行為は、男伊達のパフォーマンスといった軽々しいものではなく、士族気分と文学への使命感に根差した命がけの真剣な行為ではなかったか?…と思へてくるのです。

しかし、3月初め東京からの出発に当たって詠み、「陣中日記」冒頭に記した「首途やきぬぎぬ惜しむ雛もな

し」や、「かへらしとちかふ心や梓弓 矢立たはさみ首途すわれは」の二句と合わせ考えて見ると、けっこう思いつめた末の記念の写真撮影だったらしい、とも思へてきます。

し」や、「かへらしとちかふ心や梓弓 矢立たはさみ首途すわれは」の二句と合わせ考えて見ると、けっこう思いつめた末の記念の写真撮影だったらしい、とも思へてきます。明治の中期は過ぎていたにしても、子規の中には維新の志士のような気持ちが底に流れていて、それが大いに昂っていたことの顕われだったのではないでしょうか。あの高杉晋作の写真と並べてみて、あまりにも似ているのに、筆者は驚いたことでした。

ところがです。実は、生まれは「平民」で、子規と対照的に北海道に送籍して兵役を回避したらしい漱石もまた、「志士の気分で文学を…」という意味の言葉を吐いているのです。門弟の鈴木三重吉宛ての書簡に記したもので、子規が日清戦争従軍を決行した時から10年以上後の、明治39年という段階のことでした。子規没後4年・日露戦争終戦後1年以上の時間が経っていました。虚子に促されてホトトギスに発表した「吾輩は猫である」、また「坊っちゃん」の大成功を経て、帝大教師を辞めて職業作家として生きることに心が傾き始めた頃のことです。

ところがです。実は、生まれは「平民」で、子規と対照的に北海道に送籍して兵役を回避したらしい漱石もまた、「志士の気分で文学を…」という意味の言葉を吐いているのです。門弟の鈴木三重吉宛ての書簡に記したもので、子規が日清戦争従軍を決行した時から10年以上後の、明治39年という段階のことでした。子規没後4年・日露戦争終戦後1年以上の時間が経っていました。虚子に促されてホトトギスに発表した「吾輩は猫である」、また「坊っちゃん」の大成功を経て、帝大教師を辞めて職業作家として生きることに心が傾き始めた頃のことです。「僕は一面に於て俳諧的文学に出入すると同時に

一面に於て 死ぬか生きるか、命のやりとり をする様な

維新の志士の如き烈しい精神で文学をやって見たい」

(明治39年10月26日晋鈴木三重吉宛書簡)

論者は、漱石が明治27年末、自分探しの葛藤の末に鎌倉円覚寺・帰源院で禅修行をした時、あえて「平民」と名乗っていたことを知って驚いたことがありました。この時の帰源院の受付名簿には、ひとり夏目金之助のところだけが「平民」と記載されているのです。少年時代は、士族組で喧嘩していた夏目金之助君だったのですが、青年期には「町名主」の出であることは「平民」であることの自覚に到達し、外に向けてそれを強く宣明する気持ちを持っていた・・・そう感じたものでした。

その漱石が、この時期には「維新の志士の如き烈しい精神で文学を」と書き記しているのです。文学者として先にスタートしていた正岡常規との親交の中で、その生き方をつぶさに知っていた漱石でした。子規との精神的交流の深さを想うとともに、明治男子の文学への真剣さは、「士族・平民」という身分を超えても存在したことを気づかされました。「矢立たはさみ首途す」「志士の気分で文学を…」といった気概は、明治の真率な男子文学者の心底に、身分意識を超えた共通のものとして流れていたのではないでしょうか。

ただ子規の場合は、松山藩士族の嫡男だったこともあって、とりわけそれが早くに突出して現れたたケースだったと思うのです。

日本新聞の上司・古島一念編集長の、従軍をやめさせようとする説得に対して返したあの言葉の、

『どうせ長持ちのしない身體だ、見たいものを見て、したい事をして死ぬは善いでは

ないか』と喰つてかゝる。『しかしわざへ死に行くにも及ばんではないか』と言ふと、

『それでは君いつまで僕の寿命が保てると思ふか』 など駄々をこねる。

子規・漱石 断想 №2:知の木々舎:SSブログ (ss-blog.jp)

といった奇矯な激しさも、以上の要素をあわせ考えると真剣なものに見えてきます。子規の従軍という行為は、男伊達のパフォーマンスといった軽々しいものではなく、士族気分と文学への使命感に根差した命がけの真剣な行為ではなかったか?…と思へてくるのです。

子規はなぜ、漢詩「古刀行」を書いてしまった?

出発前子規は、日本刀で異民族を試し切りするという異様な幻想詩「古刀行」を書いていました。(当欄第一回)。子規・漱石 断想№1

「…此の刃五百年 人未だ鈍利(切れ味)を識らず 我の楡関(山海関)に到るを待ちて

それが、あの漢詩「古刀行」を書いてしまうところまで昂ってしまったのでした。当欄第一回で紹介した書き下し文を再掲します。

「…此の刃五百年 人未だ鈍利(切れ味)を識らず

我の楡関(山海関)に到るを待ちて

将に胡虜(北方の蛮人)に向かって試みんとす」

子規・漱石 断想 №1:知の木々舎:SSブログ (ss-blog.jp)

〈山海関に着けば、自分は現地の蛮人でこの太刀の切れ味を試してみるゾ〉。もちろん一瞬の閃きとして浮かんだ幻想であり、煎じ詰めた末の志士的・テロリスト的な決行声明などではありません。社会に向けて発表もしておらず、内心の一瞬の動きを書きとめた文学者の手元メモのようなものだったとは、推察されます。

しかし旧殿様筋へ願い出ていた太刀を、戦場へ向け待機中に拝領したことから、〈文学者もまた、従軍すべし!〉と、従軍記者としての心の一端に、こんな幻想が生まれてしまったのです。こんな風に猛り立つ益荒男的気分が、一瞬であったにせよ正岡常規の中に生じてしまったのです……。それもあってのあの太刀携えた記念写真だったのでしょう。

お母さんの八重さんの回想では、ちょんまげを結っていた幼年期、泣き虫の弱味噌クンで、いじめられると妹の律が兄の敵討ちをするほどでした。小さな脇差で手を切ってシクシク泣いたりもした…そんな男の子でした。幼い子規を厳格かつ愛情一杯で訓育した儒学者の祖父大原観山が、「武士の家に生まれて、お能の太鼓や鼓の音におびえる」と叱ったくらいの弱々しい男の児だったのです。

お母さんの八重さんの回想では、ちょんまげを結っていた幼年期、泣き虫の弱味噌クンで、いじめられると妹の律が兄の敵討ちをするほどでした。小さな脇差で手を切ってシクシク泣いたりもした…そんな男の子でした。幼い子規を厳格かつ愛情一杯で訓育した儒学者の祖父大原観山が、「武士の家に生まれて、お能の太鼓や鼓の音におびえる」と叱ったくらいの弱々しい男の児だったのです。

そんな正岡處之介クンでさえ、長じて働き盛りの物書きとしての日々にあって、一瞬とはいえ〈山海関に着けば、現地の蛮人で、この太刀の切れ味を試してみよう〉という幻想が脳裏に浮かぶ日本男子になってしまったのです。

帝国主義という世界の歴史の段階にあって、初めて近代の対外戦争を戦う明治国家・日本の一員として、正岡常規はどうあるべきだったのか…。戦争という空気の中で日本男子の精神性がどう揺らいでゆくのか。問題の難しさをつくづくと想う次第です。昭和20年に至る日本の戦争の歴史へと思念が飛躍したり、迷走したりして止みません。

しかし子規は、結局はそこを抜け出します。明治32年元旦には、

よのなかにわろきいくさをあらせじとたたせるみかみみればたふとし

と、「古刀行」とは対極の心情を発表する心境に到達していたのでした。そこへ至る子規の心情の推移を追う小論、また日清戦争の明治28年の時点に戻って考察を続けます。

出発前子規は、日本刀で異民族を試し切りするという異様な幻想詩「古刀行」を書いていました。(当欄第一回)。子規・漱石 断想№1

「…此の刃五百年 人未だ鈍利(切れ味)を識らず 我の楡関(山海関)に到るを待ちて

将に胡虜(北方の蛮人)に向かって試みんとす」(古刀行書き下し文)

しかし、「陣中日記」冒頭に記し発表した通り、従軍に臨んだ子規の士族意識は、日本新聞社を出発するに当たって詠んだ、「かへらじとちかふ心や梓弓 矢立たばさみ首途すわれは」だった筈です。あくまで「矢立=携帯の硯を携えて命尽きるまで」ということであって、「太刀携えて」ではありませんでした。つまり日清戦争従軍は、文学者としての情熱・志(こころざし)の次元のものだった筈です。それが、あの漢詩「古刀行」を書いてしまうところまで昂ってしまったのでした。当欄第一回で紹介した書き下し文を再掲します。

「…此の刃五百年 人未だ鈍利(切れ味)を識らず

我の楡関(山海関)に到るを待ちて

将に胡虜(北方の蛮人)に向かって試みんとす」

子規・漱石 断想 №1:知の木々舎:SSブログ (ss-blog.jp)

〈山海関に着けば、自分は現地の蛮人でこの太刀の切れ味を試してみるゾ〉。もちろん一瞬の閃きとして浮かんだ幻想であり、煎じ詰めた末の志士的・テロリスト的な決行声明などではありません。社会に向けて発表もしておらず、内心の一瞬の動きを書きとめた文学者の手元メモのようなものだったとは、推察されます。

しかし旧殿様筋へ願い出ていた太刀を、戦場へ向け待機中に拝領したことから、〈文学者もまた、従軍すべし!〉と、従軍記者としての心の一端に、こんな幻想が生まれてしまったのです。こんな風に猛り立つ益荒男的気分が、一瞬であったにせよ正岡常規の中に生じてしまったのです……。それもあってのあの太刀携えた記念写真だったのでしょう。

お母さんの八重さんの回想では、ちょんまげを結っていた幼年期、泣き虫の弱味噌クンで、いじめられると妹の律が兄の敵討ちをするほどでした。小さな脇差で手を切ってシクシク泣いたりもした…そんな男の子でした。幼い子規を厳格かつ愛情一杯で訓育した儒学者の祖父大原観山が、「武士の家に生まれて、お能の太鼓や鼓の音におびえる」と叱ったくらいの弱々しい男の児だったのです。

お母さんの八重さんの回想では、ちょんまげを結っていた幼年期、泣き虫の弱味噌クンで、いじめられると妹の律が兄の敵討ちをするほどでした。小さな脇差で手を切ってシクシク泣いたりもした…そんな男の子でした。幼い子規を厳格かつ愛情一杯で訓育した儒学者の祖父大原観山が、「武士の家に生まれて、お能の太鼓や鼓の音におびえる」と叱ったくらいの弱々しい男の児だったのです。そんな正岡處之介クンでさえ、長じて働き盛りの物書きとしての日々にあって、一瞬とはいえ〈山海関に着けば、現地の蛮人で、この太刀の切れ味を試してみよう〉という幻想が脳裏に浮かぶ日本男子になってしまったのです。

帝国主義という世界の歴史の段階にあって、初めて近代の対外戦争を戦う明治国家・日本の一員として、正岡常規はどうあるべきだったのか…。戦争という空気の中で日本男子の精神性がどう揺らいでゆくのか。問題の難しさをつくづくと想う次第です。昭和20年に至る日本の戦争の歴史へと思念が飛躍したり、迷走したりして止みません。

しかし子規は、結局はそこを抜け出します。明治32年元旦には、

よのなかにわろきいくさをあらせじとたたせるみかみみればたふとし

と、「古刀行」とは対極の心情を発表する心境に到達していたのでした。そこへ至る子規の心情の推移を追う小論、また日清戦争の明治28年の時点に戻って考察を続けます。

陣中日記―結語は「遼東の豕に問へ」

「陣中日記」は、日本新聞に連載の同時的ルポルタージュ記事の筈でした。ところがその最終回(四)は、明治28年7月23日の掲載となっています。日清講和条約批准(完全終戦)は5月10日、子規の従軍行は5月23日に終わっていますから、「陣中日記」と名付けたルポとしては随分遅れて掲載された新聞記事になってしまっています。

これは、帰国の船中で2度目の大喀血をし、上陸後担架で神戸病院に運び込まれ、瀕死に近くまで行って命を取り留めるという、2ケ月があったからでした。ですから、筆を執れるまでに回復したら、病院内でまず真っ先に最終回の執筆にかかっての結果で、実は逆に記者としての責任感の強さが伺える速さなのです。(口述を、看病に駆け付けた碧梧桐や虚子が代筆したこともあったかもしれません。)

出発前廣島で一月以上も待機し、戦地に到着すれば既に戦闘は終結。終戦後の戦場跡のぶらぶら歩きに終始した末に、帰りの船中では、生涯2度目の大喀血…。誰の眼にも大失敗の愚行に終わった日清戦争従軍行でした。その結びの文章は、こうなっています。(筆者意訳がまじります)、

我(わが)門出は従軍の装ひ流石に勇ましかりしも帰路は二豎(にじゅ=病魔)に

襲はれてほう へ の體に船を上り(下り?)たる見苦しさよ。

従軍記念写真を撮ったり辞世風の短歌を詠んだりして出発した行為の、最終的には大失態となってしまった経過を正確に認識、それを隠さず正直に公表しています。そしてこう続けます。

大砲の音も聞かず弾丸の雨にも逢はず 腕に生疵一つの痛みなくて

おめおめ帰るを 命冥加と言はば言へ

故郷に還り着きて握りたる剣もまだ手より離さぬに畳上に倒れて

病魔と死生を争ふ事 誰一人其愚を笑はぬものやある。

出発前、同時代の明治の世に向かって、「かへらしとちかふ心や梓弓 矢立たはさみ首途すわれは」とまで発表していた自分の行為の愚かさを誰もが笑うだろうと振り返って、自ら率直に認め公表しているのです。

ところが、そんなみじめな結果を正直に綴る文章の不思議な躍動感は、まさに子規の精神の真髄がこんな時にも健在であることを、最後に感じさせてくれるのです。こう続きます。

「陣中日記」は、日本新聞に連載の同時的ルポルタージュ記事の筈でした。ところがその最終回(四)は、明治28年7月23日の掲載となっています。日清講和条約批准(完全終戦)は5月10日、子規の従軍行は5月23日に終わっていますから、「陣中日記」と名付けたルポとしては随分遅れて掲載された新聞記事になってしまっています。

これは、帰国の船中で2度目の大喀血をし、上陸後担架で神戸病院に運び込まれ、瀕死に近くまで行って命を取り留めるという、2ケ月があったからでした。ですから、筆を執れるまでに回復したら、病院内でまず真っ先に最終回の執筆にかかっての結果で、実は逆に記者としての責任感の強さが伺える速さなのです。(口述を、看病に駆け付けた碧梧桐や虚子が代筆したこともあったかもしれません。)

出発前廣島で一月以上も待機し、戦地に到着すれば既に戦闘は終結。終戦後の戦場跡のぶらぶら歩きに終始した末に、帰りの船中では、生涯2度目の大喀血…。誰の眼にも大失敗の愚行に終わった日清戦争従軍行でした。その結びの文章は、こうなっています。(筆者意訳がまじります)、

我(わが)門出は従軍の装ひ流石に勇ましかりしも帰路は二豎(にじゅ=病魔)に

襲はれてほう へ の體に船を上り(下り?)たる見苦しさよ。

従軍記念写真を撮ったり辞世風の短歌を詠んだりして出発した行為の、最終的には大失態となってしまった経過を正確に認識、それを隠さず正直に公表しています。そしてこう続けます。

大砲の音も聞かず弾丸の雨にも逢はず 腕に生疵一つの痛みなくて

おめおめ帰るを 命冥加と言はば言へ

故郷に還り着きて握りたる剣もまだ手より離さぬに畳上に倒れて

病魔と死生を争ふ事 誰一人其愚を笑はぬものやある。

出発前、同時代の明治の世に向かって、「かへらしとちかふ心や梓弓 矢立たはさみ首途すわれは」とまで発表していた自分の行為の愚かさを誰もが笑うだろうと振り返って、自ら率直に認め公表しているのです。

ところが、そんなみじめな結果を正直に綴る文章の不思議な躍動感は、まさに子規の精神の真髄がこんな時にも健在であることを、最後に感じさせてくれるのです。こう続きます。

一年間の連勝と四千萬人の尻押とありてだに談判は終に金州半島を失ひしと。(三国

干渉と遼東還付) さるためしに此ぶれば旅順見物を冥途の土産にして蜉蝣かげろうに

似たる 命一匹こゝに棄てたりとも惜しむに足ることかは。その惜しからぬ命幸に助か

りて何がうれしきと凝ふものあらば去て遼東の豕(ゐのこ)に問へ。

〔「陣中日記」(四)日本 明治28・7・23〕

これが「陣中日記」=遼東半島33日のルポルタージュの結論なのです。日本の文学史の中でこれといった価値も残せなかった文章に見えます。しかし、子規自身の精神の動きの記録としては、実に重要な一文となっていることが最後の一言でわかるのです。

論者はこの一文に対し、初めは「子規にしてはなげやりな、愚かさを正直に認めただけの文章」といった印象を持ってきました。ところが広辞苑で、「遼東の豕=ひとりよがりの白い豚」といった意味の漢文熟語という説明を知って、何回も読み直すうちにこの結びの一文への印象が大きく変わって来たのでした。

「旅順見物もできて、儚い命を捨てても大したことではないのに、命が助かったからといって何が嬉しいのだと問いかけてくる人がおれば、行って遼東半島のひとりよがりの白い豚(豚=ここでは自分)に聞いてみよ」と述べているのですが、一見自嘲自虐の限りをつくした論理と思えるこの文脈に、どんな苦境からも最後は前向きの生き方を見出す子規独特の姿勢が、ここにも顔を出していると気づいたのです。

〈ひとりよがりの愚行に見えかねない行為の末に取り留めた命だが、助かっただけの生きる価値はある筈だ。以後、それを問うていくことにしよう〉…そんな生き方の始まりを宣言している文章のように思へてきたのです。

迫ってくる死を見つめて自問自答を重ね、その度に生きる意味を見出し続けた子規の晩年の生き方の出発点。日清戦争従軍という、一見愚行の極みと見える行為だったものが、実は彼の精神史の上では、22歳の喀血に次ぐ重要な試練と新たな出発をもたらしたのだった…そう想えるようになってきたのでした。まさに彼が、文学が目的の行動者だったからこその結果と言えましょう。

(虚子・碧梧桐・母八重他駆け付けた大勢の看病を受けて、記事が掲載された7月23日には退院。明石の

須磨保養院に移り、一月あまり療養。次は東京根岸と日本新聞に帰り急ぐかと思うとそうではなく、漱石

に招かれて郷里松山で52日間同居。それを切り上げての奈良旅行で「柿くへば鐘が鳴るなり法隆寺」を詠

むという、有名な、しかしさらに謎の多い経過が続きます。しかもその間も日本新聞には原稿を送り続けて

いるのです。)

干渉と遼東還付) さるためしに此ぶれば旅順見物を冥途の土産にして蜉蝣かげろうに

似たる 命一匹こゝに棄てたりとも惜しむに足ることかは。その惜しからぬ命幸に助か

りて何がうれしきと凝ふものあらば去て遼東の豕(ゐのこ)に問へ。

〔「陣中日記」(四)日本 明治28・7・23〕

これが「陣中日記」=遼東半島33日のルポルタージュの結論なのです。日本の文学史の中でこれといった価値も残せなかった文章に見えます。しかし、子規自身の精神の動きの記録としては、実に重要な一文となっていることが最後の一言でわかるのです。

論者はこの一文に対し、初めは「子規にしてはなげやりな、愚かさを正直に認めただけの文章」といった印象を持ってきました。ところが広辞苑で、「遼東の豕=ひとりよがりの白い豚」といった意味の漢文熟語という説明を知って、何回も読み直すうちにこの結びの一文への印象が大きく変わって来たのでした。

「旅順見物もできて、儚い命を捨てても大したことではないのに、命が助かったからといって何が嬉しいのだと問いかけてくる人がおれば、行って遼東半島のひとりよがりの白い豚(豚=ここでは自分)に聞いてみよ」と述べているのですが、一見自嘲自虐の限りをつくした論理と思えるこの文脈に、どんな苦境からも最後は前向きの生き方を見出す子規独特の姿勢が、ここにも顔を出していると気づいたのです。

〈ひとりよがりの愚行に見えかねない行為の末に取り留めた命だが、助かっただけの生きる価値はある筈だ。以後、それを問うていくことにしよう〉…そんな生き方の始まりを宣言している文章のように思へてきたのです。

迫ってくる死を見つめて自問自答を重ね、その度に生きる意味を見出し続けた子規の晩年の生き方の出発点。日清戦争従軍という、一見愚行の極みと見える行為だったものが、実は彼の精神史の上では、22歳の喀血に次ぐ重要な試練と新たな出発をもたらしたのだった…そう想えるようになってきたのでした。まさに彼が、文学が目的の行動者だったからこその結果と言えましょう。

(虚子・碧梧桐・母八重他駆け付けた大勢の看病を受けて、記事が掲載された7月23日には退院。明石の

須磨保養院に移り、一月あまり療養。次は東京根岸と日本新聞に帰り急ぐかと思うとそうではなく、漱石

に招かれて郷里松山で52日間同居。それを切り上げての奈良旅行で「柿くへば鐘が鳴るなり法隆寺」を詠

むという、有名な、しかしさらに謎の多い経過が続きます。しかもその間も日本新聞には原稿を送り続けて

いるのです。)

従軍の心意の、一番底にあったもの

羽織・袴で太刀まで持って記念写真を撮ったりはしましたが、従軍の衝動は「矢立たはさみ首途すわれは」―、あくまで文学を軸に動いていたのでした。もっと早くに、そのことを語った書簡が実はあるのです。

明治28年2月25日広島へ出発前に、日本新聞社の近くで後輩の碧梧桐・虚子と食事をした後、二人に直接手渡したものです。タイミングからして従軍決意の初心を述べて、後輩に後事を託す内容となっています。(内容後述)

実は同年代の夏目金之助君には、従軍する気持ちを全く知らせた形跡がありません。自分とは対照的な、夏目金之助君の北海道へ送籍しての兵役回避を知っていたのかどうかも不明です。時期としては日清戦争の最中で、夏目君がノイローゼと見られるくらいに悩んでいた時期であったことを、知っていたか知らなかったか…。下宿を飛び出し転がり込んだ尼寺までの地図を描いて、「来てくれ、話したい」と気持ちを伝えてきたことさえあった夏目君でしたが、その必死の呼びかけにも、正岡君が反応した形跡は全く残っていないのです。

実は同年代の夏目金之助君には、従軍する気持ちを全く知らせた形跡がありません。自分とは対照的な、夏目金之助君の北海道へ送籍しての兵役回避を知っていたのかどうかも不明です。時期としては日清戦争の最中で、夏目君がノイローゼと見られるくらいに悩んでいた時期であったことを、知っていたか知らなかったか…。下宿を飛び出し転がり込んだ尼寺までの地図を描いて、「来てくれ、話したい」と気持ちを伝えてきたことさえあった夏目君でしたが、その必死の呼びかけにも、正岡君が反応した形跡は全く残っていないのです。

日本新聞の同僚・先輩達にも、当ブログ№2で紹介した古島一念とのやりとりが示すように、このふたりの後輩への手紙に記したような決意の内容は打ち明けていなかったようです。この時代のおとな社会の常識では、文学のための従軍など理解される筈がないと思っていたのかもしれません。子規自身は写生の境地を掴みかけてはいましたが、時代の空気としては、俳句とはまだまだ「風流韻事の文芸」であり、子規は、その世界の人と見られていたかも知れません。

書簡は、従軍の途中で命尽きることも予想し、碧梧桐と虚子という郷里の後輩に後事を託すという心情が昂った、一種の檄文となっています。以下原文の要点を掲出します。(論者による省略や意訳が多々混じります。)

ー 僕ノ志ス所文学ニ在リ

ー 戦捷(勝)ノ及ブ所・・・ 愛国心愈(いよいよ)固キノミナラズ殖産富ミ エ業起リ

学問進ミ美術新ナラントス・・・文学ニ志ス者 亦之ニ適応シ之ヲ発達スルノ準備ナカ

ルべケンヤ・・・

〈僕が目指しているのは文学だ。戦勝が続く中で高まる愛国心や殖産興業の発達、学問の進展、美術等の新風興隆といった社会の機運と共にあり、発達するものでなければならない〉

こんな意味合いに受け取れます。「時代と社会の動き・在るべき姿と共にある文学をこそ!!」と叫んで、肩に力がいっぱい入っていることが伝わってきます。俳句の変革に手を付けかけていた子規なのです。「社会の在り方と無縁に風流韻事を求める文人墨客であってはならない」と、子規独特の用語「野心」(=ガッツ・ファイト)が躍動している文章となっています。4年前、虚子への初めての書簡で「国家の為に有用の人となり給へかまへて無用の人となり給うふな」と呼びかけた志はまっすぐ発展して続いていたのです。こう続けています。

羽織・袴で太刀まで持って記念写真を撮ったりはしましたが、従軍の衝動は「矢立たはさみ首途すわれは」―、あくまで文学を軸に動いていたのでした。もっと早くに、そのことを語った書簡が実はあるのです。

明治28年2月25日広島へ出発前に、日本新聞社の近くで後輩の碧梧桐・虚子と食事をした後、二人に直接手渡したものです。タイミングからして従軍決意の初心を述べて、後輩に後事を託す内容となっています。(内容後述)

実は同年代の夏目金之助君には、従軍する気持ちを全く知らせた形跡がありません。自分とは対照的な、夏目金之助君の北海道へ送籍しての兵役回避を知っていたのかどうかも不明です。時期としては日清戦争の最中で、夏目君がノイローゼと見られるくらいに悩んでいた時期であったことを、知っていたか知らなかったか…。下宿を飛び出し転がり込んだ尼寺までの地図を描いて、「来てくれ、話したい」と気持ちを伝えてきたことさえあった夏目君でしたが、その必死の呼びかけにも、正岡君が反応した形跡は全く残っていないのです。

実は同年代の夏目金之助君には、従軍する気持ちを全く知らせた形跡がありません。自分とは対照的な、夏目金之助君の北海道へ送籍しての兵役回避を知っていたのかどうかも不明です。時期としては日清戦争の最中で、夏目君がノイローゼと見られるくらいに悩んでいた時期であったことを、知っていたか知らなかったか…。下宿を飛び出し転がり込んだ尼寺までの地図を描いて、「来てくれ、話したい」と気持ちを伝えてきたことさえあった夏目君でしたが、その必死の呼びかけにも、正岡君が反応した形跡は全く残っていないのです。日本新聞の同僚・先輩達にも、当ブログ№2で紹介した古島一念とのやりとりが示すように、このふたりの後輩への手紙に記したような決意の内容は打ち明けていなかったようです。この時代のおとな社会の常識では、文学のための従軍など理解される筈がないと思っていたのかもしれません。子規自身は写生の境地を掴みかけてはいましたが、時代の空気としては、俳句とはまだまだ「風流韻事の文芸」であり、子規は、その世界の人と見られていたかも知れません。

書簡は、従軍の途中で命尽きることも予想し、碧梧桐と虚子という郷里の後輩に後事を託すという心情が昂った、一種の檄文となっています。以下原文の要点を掲出します。(論者による省略や意訳が多々混じります。)

ー 僕ノ志ス所文学ニ在リ

ー 戦捷(勝)ノ及ブ所・・・ 愛国心愈(いよいよ)固キノミナラズ殖産富ミ エ業起リ

学問進ミ美術新ナラントス・・・文学ニ志ス者 亦之ニ適応シ之ヲ発達スルノ準備ナカ

ルべケンヤ・・・

〈僕が目指しているのは文学だ。戦勝が続く中で高まる愛国心や殖産興業の発達、学問の進展、美術等の新風興隆といった社会の機運と共にあり、発達するものでなければならない〉

こんな意味合いに受け取れます。「時代と社会の動き・在るべき姿と共にある文学をこそ!!」と叫んで、肩に力がいっぱい入っていることが伝わってきます。俳句の変革に手を付けかけていた子規なのです。「社会の在り方と無縁に風流韻事を求める文人墨客であってはならない」と、子規独特の用語「野心」(=ガッツ・ファイト)が躍動している文章となっています。4年前、虚子への初めての書簡で「国家の為に有用の人となり給へかまへて無用の人となり給うふな」と呼びかけた志はまっすぐ発展して続いていたのです。こう続けています。

― 僕適たまたま觚(さかづき)ヲ新聞二操ル 或ハ以テ新聞記者トシテ軍ニ従フヲ得ベ

シ 而シテ若シ此機ヲ徒過スルアランカ 懶ニ非レバ則チ愚ノミ 倣ニ非レバ則チ怯

ノミ 是ニ於テ意ヲ決シ軍ニ従フ

シ 而シテ若シ此機ヲ徒過スルアランカ 懶ニ非レバ則チ愚ノミ 倣ニ非レバ則チ怯

ノミ 是ニ於テ意ヲ決シ軍ニ従フ

〈自分が新聞社に職を得ている身である以上、あるいは記者として従軍する機会に恵まれるかも知れない。それなのにいたずらにそのチャンスをやり過ごしてしまうようであれば、怠け者(懶)でなければ、愚かもの。摸倣家(倣)でなければ臆病者(怯)。だから意ヲ決シ従軍するのだ。〉 そしてこう結んでいます。

僕若シ志ヲ果サズシテ斃レンカ 僕ノ志ヲ遂ゲ僕ノ業ヲ成ス者ハ足下ヲ舎イテ他ニ

之ヲ求ムベカラズ 足下之ヲ肯諾セバ幸甚

〈もし僕が倒れたら、僕の志を後を継ぐのは君たち以外にはない。君たちがこのこころざしを受けてくれれば幸せだ〉と語りかけているのです。子規愛の人司馬遼太郎さんでさえ、「坂の上の雲」の中でこの、書簡を詠んだ虚子に、「そんなもんじゃろか」としか反応させていません。

日本新聞社の壮行会や父の墓参りや旧殿様からの太刀拝領のまえに、子規はこんな認識と心情に到達していたのです。 広島へ出発する前の段階で、子規は既にこれほど真剣に思いつめ、常識からは浮き加減だったのです。子規の生涯を俯瞰で知っている私たちは、子規のこの興奮をユーモラスに肯定的に受けとめたり出来ますが、当時を共に生きた人たちのほとんどは、あきれ心配したのが正味だったでしょう。

之ヲ求ムベカラズ 足下之ヲ肯諾セバ幸甚

〈もし僕が倒れたら、僕の志を後を継ぐのは君たち以外にはない。君たちがこのこころざしを受けてくれれば幸せだ〉と語りかけているのです。子規愛の人司馬遼太郎さんでさえ、「坂の上の雲」の中でこの、書簡を詠んだ虚子に、「そんなもんじゃろか」としか反応させていません。

日本新聞社の壮行会や父の墓参りや旧殿様からの太刀拝領のまえに、子規はこんな認識と心情に到達していたのです。 広島へ出発する前の段階で、子規は既にこれほど真剣に思いつめ、常識からは浮き加減だったのです。子規の生涯を俯瞰で知っている私たちは、子規のこの興奮をユーモラスに肯定的に受けとめたり出来ますが、当時を共に生きた人たちのほとんどは、あきれ心配したのが正味だったでしょう。

しかし文学へのこのような真摯な想い詰めを、受け止めてくれた人がいなっかったわけはありません。既にふれたとおり、日本新聞社長・陸羯南がその人でした。

根岸で隣に棲みついた正岡一家のことを、子規の働きのみで成り立っている家計の事も含めて誰よりも良く分かって、保護してきた人でした。

根岸で隣に棲みついた正岡一家のことを、子規の働きのみで成り立っている家計の事も含めて誰よりも良く分かって、保護してきた人でした。 その上で、結果的には命を縮めることになりかねないこの行為を「日本男子のこころざし=志の問題」と受け止めての従軍容認だったのです。大江さんと司馬さんの感動もそこに向けられていたはずです。「たとえ結果的にその人の命を縮めることになっても、あえてする親切だった」のです。

それからもうひとり、子規の母・正岡八重も跡取り息子「ノボ」のこの行為を、深い理解で受け止めた人だったと、論者は思っています。八重は松山藩の儒学者・大原観山の長女、早逝した松山藩士正岡隼太の妻という人でした。士族の家系の長女で、羯南の「ノボ」の志への理解も受け止めた明治女性だったと思うのです。

それからもうひとり、子規の母・正岡八重も跡取り息子「ノボ」のこの行為を、深い理解で受け止めた人だったと、論者は思っています。八重は松山藩の儒学者・大原観山の長女、早逝した松山藩士正岡隼太の妻という人でした。士族の家系の長女で、羯南の「ノボ」の志への理解も受け止めた明治女性だったと思うのです。 後年書きかけて未完に終わった私小説「我が病」では、遼東半島に向けて根岸を発つ朝のことを子規はこう書いています。

「三月三日の朝、革包一つを携ヘ宅を出た。母に向かって余りくどヘと挨拶して居ると変な心持になるから『それじゃ往て来ます』といふ簡単な一言を残して勢いよく別れた。」

たったこれだけの表現しかありません。こころの底に潜む万感を押し殺しきった親子の情景が浮かびます。明治28年、八重は50歳、子規は28歳になろうという年でした。子規の生い立ちに母性溢れる証言を残している八重ですが、従軍というこの行為に関しては何の言葉も残していません。大原観山の長女・武士の家系の母という母性が、この言葉少ない出立の場面を生んだと想像されます。妻も子もない長男・独身明治男子の門出でした。子規は、妹・律への言及もしていません。律もまた言及していません。

この後日本新聞に出て、簡略な壮行会を経て出発するのですが、ルポ記事「陣中日記」には、「門途やきぬぎぬをしむ雛もなし」と一句を詠んだことが描かれています。壮行会という場に合わせて出た一句でしょうが、論者は「ナニを言っているのか。八重さんも律さんもいるではないかっ!」と叱ってやりたい気分を、禁じ得ません。根岸を出る時の八重さんの静かな態度には敬意を感じるのですが、この一句に現れた子規の明治男ジェンダーには、子規好きの我ながら、好感を持てません。

しかしこれより前に虚・碧宛てに手渡した書簡に顕われた、従軍の心意の一番底にあったもの(つまりは初心であったもの)については、肯定的に受け止める気持ちが強く働きます。

― 戦捷(勝)ノ及ブ所・・・ 愛国心愈いよいよ固キノミナラズ 殖産富ミ エ業起リ

学問進ミ 美術新ナラントス

一見、戦勝が続くことに興奮した単純明治男子ジェンダーを思わせますが、

―文学ニ志ス者 亦之ニ適応シ之ヲ発達スルノ準備ナカルべケンヤ・・・

此機ヲ徒過スルアランカ 懶ニ非レバ則チ愚ノミ 倣ニ非レバ則チ怯ノミ

―文学ニ志ス者 亦之ニ適応シ之ヲ発達スルノ準備ナカルべケンヤ・・・

此機ヲ徒過スルアランカ 懶ニ非レバ則チ愚ノミ 倣ニ非レバ則チ怯ノミ

結核の病身にある文学記者が身の危険を顧みずこう言いきって従軍を志願・強行したのです。「行かなければ卑怯だ」とまで…。論者は、この論旨に、第二次世界大戦後の世界でフランスのサルトルが世界中の知識階層に大きな影響を与えた「アンガージュ=社会参加」の考え方と共通なものを感じます。

俳句という、風流韻事と思われていた文芸の変革に取り組み始めていた子規の「野心」は、日清戦争という激動の中で、明治という時代社会にふさわしい文学全般の在り方を求めて、さらに高揚し始めたのではないでしょうか。士族意識から始まりはしたものの、それを超えて知識階層の社会参加のあるべき姿(=ドロップアウトの否定等)を模索していると思えてくるのです。さらには近代・現代社会のあるべき市民意識の根底に子規は接近し始めている…とも。

青年期の入り口の頃の明治15年から16年にかけて、彼は自由民権運動に熱中する士族の若者でした。そんな青年であった明治男子が、戦時にあって一瞬ではあるが、「古刀行」の心情を持ってしまったのでした。しかし、3年半の時間を経て「平和肖像図」と詞書し、

世の中にわろきいくさをあらせじとたゝせる御神見れば尊し

と詠むまでに変心したのでした。、その心情を新聞に公表するに当たっては、平和を願う心情を歌い上げる気持ちを込めて

よのなかにわろきいくさをあらせじとたたせるみかみみればたふとし

と、かなだけの表記にしたのでした。

俳句という、風流韻事と思われていた文芸の変革に取り組み始めていた子規の「野心」は、日清戦争という激動の中で、明治という時代社会にふさわしい文学全般の在り方を求めて、さらに高揚し始めたのではないでしょうか。士族意識から始まりはしたものの、それを超えて知識階層の社会参加のあるべき姿(=ドロップアウトの否定等)を模索していると思えてくるのです。さらには近代・現代社会のあるべき市民意識の根底に子規は接近し始めている…とも。

青年期の入り口の頃の明治15年から16年にかけて、彼は自由民権運動に熱中する士族の若者でした。そんな青年であった明治男子が、戦時にあって一瞬ではあるが、「古刀行」の心情を持ってしまったのでした。しかし、3年半の時間を経て「平和肖像図」と詞書し、

世の中にわろきいくさをあらせじとたゝせる御神見れば尊し

と詠むまでに変心したのでした。、その心情を新聞に公表するに当たっては、平和を願う心情を歌い上げる気持ちを込めて

よのなかにわろきいくさをあらせじとたたせるみかみみればたふとし

と、かなだけの表記にしたのでした。

ウクライナ・ガザ…世界に戦争が止みません。漢詩「古刀行」から短歌「平和肖像図」にまで到達した、子規の125年前の思念の推移を、膨大な戦争報道の中を迷走しながらではありますが追い続けようと思っています。お付き合い下されば幸いです。

パソコンのウイルス被害と体調不良のなか、次回の掲載予告ができないことをお詫びします。(2024.1.10記 )

パソコンのウイルス被害と体調不良のなか、次回の掲載予告ができないことをお詫びします。(2024.1.10記 )

妖精の系譜 №65 [文芸美術の森]

第四章 フォークロアと妖精 5

妖精美術館館長 井村君江

ドゥルイドの霊魂観と転生思想

アイルランド農民たちの間で土の神や豊穣の神と同一視され、ひと鉢の新鮮なミルクを捧げられていたフェアリーたちが、キリスト教が入っても異端邪教の神々として排斥されたイギリス本土のように、斥けられなかったのはなぜであろうか。紀元四三二年にキリスト教布教のためにアイルランドの地に渡って来たのは、聖パトリックであった。実はこの土地に布教に来る以前、聖者は十六歳の時にミルチョという金持ちに奴隷として買われ、アントリム地方のスレミッシュで六年の間、草を刈ったり羊を迫ったりしながら農民と共に暮らし、虐げられた貧しい人々の心の支えともなっていた土着信仰を、身をもって知っていたのである。聖者は結局、厳しい奴隷生活に耐えられず、アイルランドを脱出して故郷のダンパートンに逃げ帰り、修行ののち再びキリスト教布教のため、アイルランドに来るわけなのだが、こうした実際の経験を持つ聖パトリックが、アイルランドのキリスト教布教者であったことが、民間信仰の対象としてのフェアリーたちに幸いしたということが

できよう。