前の20件 | -

『知の木々舎』第359号・目次(2024年4月下期編成分) [もくじ]

現在の最新版の記事を収録しています。ご覧になりたい記事の見出しの下のURLをクリックするとジャンプできます。

【文芸美術の森】

妖精の系譜 №72 妖精美術館館長 井村君江

イエイツと妖精物語の蒐集 4

石井鶴三の世界 №254 画家・彫刻家 石井鶴三

蟹満寺 2点 1957年

西洋美術研究者が語る「日本美術は面白い!」№126 美術史研究家 斎藤陽一

明治開花の浮世絵師 小林清親 9

「東京名所図」シリーズから:一日の中の光の変化

浅草風土記 №24 作家・俳人 久保田万太郎

隅田川両岸 3

子規・漱石 断想 №5 子規・漱石愛好家 栗田博行

よのなかにわろきいくさをあらせじと

たたせるみかみみればたふとし(再校・補筆 2024.3.1)

武蔵野 №4 作家 国木田独歩

【ことだま五七五】

こふみ句会へGO七GO №129 俳句 こふみ会

「雛」「黄砂降る」「合格」「春暁」

郷愁の詩人与謝蕪村 №27 詩人 萩原朔太郎

秋の部 4

読む「ラジオ万能川柳」プレミアム №181 川柳家 水野タケシ

3月27日放送分

【雑木林の四季】

BS-TBS番組情報 №303 BS-TBSマーケテイングPR部

2024年4月のおすすめ番組(下)

海の見る夢 №75 渋澤京子

パーフェクトデイズ

住宅団地 記憶と再生 №33 国立市富士見台団地自治会長 多和田栄治

ベルリン・マルツアーン地区の団地

地球千鳥足Ⅱ №45 小川地球村塾村長 小川律昭

死の谷、死のスピン

山猫軒ものがたり №37 南 千代

小屋を建てる夢 1

【ふるさと立川・多摩・武蔵】

線路はつづくよ~昭和の鉄路の風景に魅せられて №223 岩本啓介

立川モノレール 葉桜と八重桜

夕焼け小焼け №34 鈴木茂夫

上村蔵書のはざまで 1

押し花絵の世界 №201 押し花作家 山﨑房枝

「アスターとオステオスペルマム」」

赤川ボンズと愉快な仲間たちⅡ №55 銅板造形作家 赤川政由

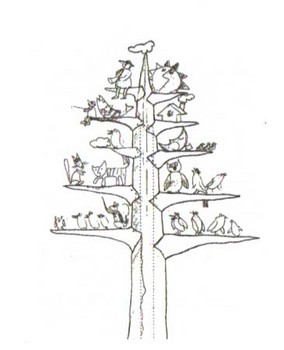

「森と泉と命の木」

多摩のむかし道と伝説の旅 №124 原田環爾

西多摩の多摩川河畔の桜道を行く 4

国営昭和記念公園の四季 №150

みんなの原っぱ

【代表・玲子の雑記帳】 『知の木々舎 』代表 横幕玲子

妖精の系譜 №72 [文芸美術の森]

自由な「中間王国(ミドルキングダム)」 2

妖精美術館館長 井村君江

妖精美術館館長 井村君江

民間に昔より伝わっていた土着信仰である妖精信仰は、アイルランド民族の精神の深いところに根ざしたものである。古代の人々に連なる思想の一つである、とイエィツは考えている。従って文学作品のプロットやテーマという表面的なものではなく、彼自身の血の中から必然的に求められたものであったといえよう。そして彼の詩はつねにこの土着のものと深く結びついているため、アイルうンドの土地、ケルトの世界観、民族の風習や考えから理解する必要があろう。従ってイエイヅが採集しているアイルランド伝承の妖精物語の知識から彼の書いた詩をみていくとき、いままでとは違う解釈ができるように思うのである。その一例を示してみょう。

イエイツが死去する前年、一九三八年九月に書いた『ぺン・バルベンの下』という詩がある。その最終第六連の最後の三行は、今でも墓碑銘としてスライコーのドラマクリフに建つ墓に刻まれている。

生も、死も、 Cast a Cold eye

冷たく、見ながせ、 On life, on death

騎馬の男よ、行け! Horseman pass by!

第六連には「裸のべン・バルベンの頂きの下、ドラマクリフの教会墓地にイエイツは横たわる。昔、祖先の一人がここの教区牧師をしていた」とあり、曽祖父ジョン・イエイツが牧師をしていた教会の墓地、彼の愛した母方の故郷スライゴーのペン・パルベンの山が見はるかせるところに、石灰岩の墓石の表に「神の求めにより」イエイツ自身の遺志で右の一詩句が刻まれたことがわかる。しかし教会境地といっても近くには古い石のケルト十字架が建っており、へン・バルベンの山は妖精伝承物語の宝庫であり、キリスト教と異教とが妙に入り混った場所なのである。

この三行の詩句のうち「騎馬の男」というのは!自分の墓のそばを通る見知らぬ人、馬に乗った旅人として、この詩句の意味を「生を終えいま死にある自分の墓を冷たく見ながら通りすぎよ」と呼びかけるのだとする解釈が一般的である。しかし、この詩の第一連をみると、初めは「騎馬の男ら」と複数であり、女たちも馬に乗っているので集団の一人であることがわかる。

あの騎馬の男ら、あの女どもにかけて誓え、

肌の色合、姿かたちが超人のあかしだ。

情念の完璧さによって、不死の性を

おのがものとし、空をかけゆく、

あの色青ざめた面ながの一群にかけて誓え。

べン・バルべンが情景をさだめるところ、

いま、冬の夜明けに、彼らは鳥を駆る。

馬に乗る者たちは、色青ざめ面長な顔をし「超人」となっているし、また「不死の性」を持つものであり、冬の夜明けにベン・バルベンの山の彼方の空を駆ける者たちなのである。これは人間ではない、あの世に近い者たちであることがわかる。

人は二つの永遠にはさまれて、

種族の永遠と魂の永遠にはさまれて、

何度でも生き、何度でも死ぬゥ

古代アイルランドはそれを知りぬいていた。

ベッドで死のうと

ライフル銃で撃ち殺されようと同じこと、

恐ろしいといっても、たかだか、

一時のあいだ親しい者と別れるだけだ。

墓掘り人足がどんなに手間をかけて働いても、

どんなに筋肉がたくましくても鍬の刃が鋭くても、

結局は埋葬した者を、また、

人間の精神のなかに押しもどすだけだ。

「人は二つの永遠にはさまれ、何度も生き、死ぬ」「死は一時親しいものと別れるだけ」この考え方を「古代アイルランドは知りぬいていた」というのは、アイルランドに古代からいきわたっていたドゥルイド思想にある「霊魂不滅」「輪廻転生」の考え方であり、「死はもう一つの生の「入り口」とする死生観である。またこの世で死んだ者は、「人間の精神のなかに押しもどされるだけ」というのも、森羅万象を通じてめぐっている大霊の中に戻り、そこで転生するという考え方にほかならない。人は死んでもまた生まれかわるとすれば、死はただ一時の別れにすぎない。こう生死を達観できれば生も死も冷たく見ながすことができる。すなわち生死の区別というものがそこでは消えているのである。

こう考えてくると、騎馬の男ら女らというのはこの世の生を終えたものたち、大霊と一つになりまた輪廻するものたちともとれる。あるいはハローウィン前日(十月三十日)の夜から暁にかけ、一年に一度、自分の丘を一めぐりすると言われる妖精の騎馬行の一行と見られるのである。英雄妖精であるアーサー王は永遠のその時が来るまで眠っているカドベリーの丘のまわりを、またフィッツジェラルド伯はムラグマストの丘のまわりを、多勢の従者と一緒に馬に乗って、ハローウィン前夜にひとめふりするのである。彼らは不死の生を得ているのである。

イエイツが最後に、「騎馬の男よ、行け」と呼びかけているのは自分自身に対してであるという解釈ができるように思う。いま地上の死というくびきを断って、次の生へと飛び立つのだ、地上より空へ回かって、行け、そして暁の空駆けるあの騎馬の一群に加われ、そして共に永遠の妖精の騎馬行を行うのだ、と、自らに言い聞かせているととれるのである。

この解釈を可能にさせる一つの新しい資料が最近発見された。イエイツの未発表の書簡であり、一九三八年八月十五日付で、リルケに関する意見を余白に書きつけたものである。そこには前述の二行の墓碑銘の前にもう一行つけ加わっていた。しかし詩集に入れるときは削除してしまった言葉である。

手綱を引け、息を吸え(Draw rein, Draw breath)で、ここにはこれから馬を駆けさせる騎馬の男の用意する姿勢がうかがえるのである。そしてこれは自分に向かって心の準備を言っおり、しっかり息をし、手綱をとり、勇気をもってこの世の生を終りもう一つの生へ、永遠の生を生きるために冬の夜明けの空を駆け、大霊のもとへ行く妖精の騎馬行の群れに加われと言っていると解釈できるのである

このように「騎馬の男(ホースマン)」一語の解釈についても、イエイツが知っていたであろうフェアリー信仰の妖精の騎馬行からみていくと、新しい解釈が生まれてくるのである。

大理石は要らない。決まり文句も要らない。

ちかくから切り出した石灰岩に、

彼の求めによってつぎの言葉が刻まれる。

生も、死も、

冷たく見ながせ、

騎馬の男よ、行け!

『妖精の系譜』 新書館

『妖精の系譜』 新書館

石井鶴三の世界 №254 [文芸美術の森]

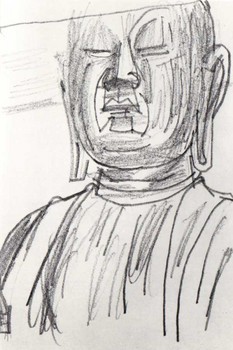

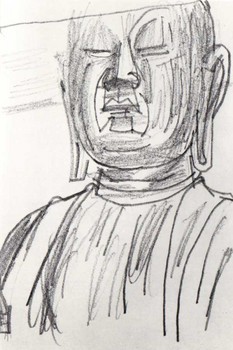

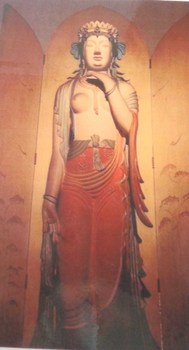

蟹満寺 2点 1957年

画家・彫刻家 石井鶴三

画家・彫刻家 石井鶴三

蟹満寺 1957年 (175×126)

蟹満寺 1957年 (175×126)

************

【石井 鶴三(いしい つるぞう)画伯略歴】

明治20年(1887年)6月5日-昭和48年( 1973年)3月17日)彫刻家、洋画家。

画家石井鼎湖の子、石井柏亭の弟として東京に生まれる。洋画を小山正太郎に、加藤景雲に木彫を学び、東京美術学校卒。1911年文展で「荒川岳」が入賞。1915年日本美術院研究所に入る。再興院展に「力士」を出品。二科展に「縊死者」を出し、1916年「行路病者」で二科賞を受賞。1921年日本水彩画会員。1924年日本創作版画協会と春陽会会員となる。中里介山『大菩薩峠』や吉川英治『宮本武蔵』の挿絵でも知られる。1944年東京美術学校教授。1950年、日本芸術院会員、1961年、日本美術院彫塑部を解散。1963年、東京芸術大学名誉教授。1967年、勲三等旭日中綬章受章。1969年、相撲博物館館長。享年87。

文業も多く、全集12巻、書簡集、日記などが刊行されている。長野県上田市にある小県上田教育会館の2階には、個人美術館である石井鶴三資料館がある。

『石井鶴三』形文社

浅草風土記 №24 [文芸美術の森]

隅田川両岸

作家・俳人 久保田万太郎

白髯の渡し

白髯の渡し……隅田川に残っているたった一つの渡しである……といっても、それとて、むかしのまんま残ってはいないのである。……むかしのことにして、いまは、七八間川下にその位置を占めているのである。そこには、「白髯の渡し」としるしたものの代りに 「土木局浅草出張所材料置場」としるした棒杭が立っている。……はっきりいえば、だから、そこは決して「白髯の渡し」の上り場ではなく、「土木局浅草出張所材料置場」の一都に、たまたま「白髯の渡し」がその桟橋をもっているのである。

が、そんなことはどうでもいい、それよりも、ある夕方、「十年まえ紐育(ニューヨーク)て乗ったきりついぞ渡しというものに乗ったことかないという一人の紳士とともに、わたくしは、その桟橋のすぐ上の岸に馬鹿な額をして立ったのである。……矢っ張、七月の末の、風のない、曇った日だった。

五分、十分、十五分、用捨なく時間は経って行った。が、みえるはずの舟のかげはいくら待ってもみえて来なかった。……はげしく桟橋をあらいつつ上げている汐のいろと一しょに、あたり、みるみるうちに暗くなったということは、それまでは、でも、おぼっかなく読めていた制札の、乗客金二銭、自転車金二銭、乳母車金二銭、人力車金二銭、そうした個条書の文字がわずかな間に、ばったりと全く見えなくなってしまったのである。

「来るんですか、たしかに?……」

紳士は心細そうにいった。

「来ます」

自信をもってわたくしはいった。

どうしてわたくしに、自信をもってそういえたかということは、わたくしたちの外に、わたくしたちよりもまえからそこに立っている二人の女性かあったからである。二人とも浴衣形(ゆかたなり)の、一人は髪を引っつめにして、大きな新聞紙包みを抱え、一人は銀杏返しの、小さな袱紗包みを抱えた片っ方の手に、音無しく日傘をもちそえていた。……ともに、さすがに足袋をはいていないことに徴しても、うたがいなく土地っ子の、始終この渡しに乗りつけている人たちと私は鑑定した。……すなわち、わたくしは、その二人をたよることによって、その自信を得たのである。

そのあと、また十分はどすぎた。……依然、てがかりをさえ、わたしはもたなかった。

「行きましょう。……あきらめましょう、もう」

紳士はまえよりも一層心細そうにいった。

「大丈夫。……」

どこまでも、わたくLは、強情を張った。

と、そのとき、突然その引っつめの一人はわれわれのむれをみ捨てた。通りのほうへ向いてさっさとあるきはじめた。そして、あとに、女一人、男二人、「土木局浅草出張所材料置場」といえば聞えがいい、要は製氷会社の裏の、ガランとした、真っ暗な、震災の名残をいまなおとどめている焼野原のような中に、謎のように残されたのである。

二分、三分、五分。……

「行きましょう。通りへ行って、早く自動車に乗りましょう」

逆に、紳士、今度は勇気を出してこうし言った。

「口惜しいな、けど……」

半ば自分にいうようにわたくしはいった。……わたくしとていつまても、そうしているこよの下らなさは知っている。……が、それにしても、その銀杏返しの人の、しずかに、っそういっても安心しきったさまに、河の上をみまもったまま動かないことである。……

それをみると、わたくしに、いまさらあとに引けないものか感じられるのである。

「五分、……あと五分」

わたくしはれたくしの連れの紳士にいった。

その五分。……あとのその五分に於てしかし、暗い水の上にポツリと一つ、赤い火がうかんでいたのである。そして、だんだんその赤い火のわれわれのほうに近づいて来たとき、われわれは、われわれの待っていた舟の、音なつかしい櫓の音をはっきり感じたのである。

……同時に、問もなくその舟の着いたとき、そしてそのと桟橋を上って来たその舟からの客の、お内儀さん風の女の人一人だったのをみたとき、いかにその舟の、向河岸からの来方に手間がとれたかということがわたくしにはッきり分ったのである。……渡しというもの、そんなにも乗りてがなくなったのであろうか?……

このあと、四五日して、わたくしは、鏑木清方さんに逢う機会をもった。……わたくしは詳細にその話をして、鏑木さんに、その銀杏返しの女性をわたくしがもし日本画家なら描くがといい意味のことをいった。

「しかし、描けば、夕方にはしません、日ざかりにします。……そして『日ざかり』という題をつけます」

あきらかに、そのとき、焼野原の、土管だの、煉瓦屑だの、ごろたいしだのの散乱したけしきをわたくしは意識していたのである。……とはいってもしかし、そこに描きそえるであろう棒杭に、「土木局浅草出張所材料置場」とは、わたくしといえども書かないであろう。うそにも「白髯の渡し」と書くだろう。

鏑木さんはわらっていた。

[浅草風土記』 中公文庫

[浅草風土記』 中公文庫

武蔵野 №4 [文芸美術の森]

武蔵野 4

作家 国木田独歩

作家 国木田独歩

四

十月二十五日の記に、野を歩み林を訪うと書き、また十一月四日の記には、夕暮に独り風吹く野に立てばと書いてある。そこで自分は今一度ツルゲーネフを引く。

「自分はたちどまった、花束を拾い上げた、そして林を去ッてのらへ出た。日は青々とした空に低く漂ただよッて、射す影も蒼ざめて冷やかになり、照るとはなくただジミな水色のぼかしを見るように四方に充みちわたった。日没にはまだ半時間もあろうに、モウゆうやけがほの赤く天末を染めだした。黄いろくからびた刈株かりかぶをわたッて烈しく吹きつける野分に催されて、そりかえッた細かな落ち葉があわただしく起き上がり、林に沿うた往来を横ぎって、自分の側を駈け通ッた、のらに向かッて壁のようにたつ林の一面はすべてざわざわざわつき、細末の玉の屑くずを散らしたように煌(きらめ)きはしないがちらついていた。また枯れ草くさ、莠(はぐさ)、藁わらの嫌いなくそこら一面にからみついた蜘蛛くもの巣は風に吹き靡なびかされて波たッていた。

自分はたちどまった……心細くなってきた、眼に遮(さえぎ)る物象はサッパリとはしていれど、おもしろ気もおかし気もなく、さびれはてたうちにも、どうやら間近になッた冬のすさまじさが見透かされるように思われて。小心な鴉からすが重そうに羽ばたきをして、烈しく風を切りながら、頭上を高く飛び過ぎたが、フト首を回めぐらして、横目で自分をにらめて、きゅうに飛び上がッて、声をちぎるように啼(な)きわたりながら、林の向うへかくれてしまッた。鳩(はと)が幾羽ともなく群をなして勢いこんで穀倉のほうから飛んできた、がフト柱を建てたように舞い昇ッて、さてパッといっせいに野面に散ッた――アア秋だ! 誰だか禿山(はげやま)の向うを通るとみえて、から車の音が虚空こくうに響きわたッた……」

これはロシアの野であるが、我武蔵野の野の秋から冬へかけての光景も、およそこんなものである。武蔵野にはけっして禿山はない。しかし大洋のうねりのように高低起伏している。それも外見には一面の平原のようで、むしろ高台のところどころが低く窪(くぼ)んで小さな浅い谷をなしているといったほうが適当であろう。この谷の底はたいがい水田である。畑はおもに高台にある、高台は林と畑とでさまざまの区劃をなしている。畑はすなわち野である。されば林とても数里にわたるものなく否(いな)、おそらく一里にわたるものもあるまい、畑とても一眸

(いちぼう)数里に続くものはなく一座の林の周囲は畑、一頃(いっけい)の畑の三方は林、というような具合で、農家がその間に散在してさらにこれを分割している。すなわち野やら林やら、ただ乱雑に入組んでいて、たちまち林に入るかと思えば、たちまち野に出るというような風である。それがまたじつに武蔵野に一種の特色を与えていて、ここに自然あり、ここに生活あり、北海道のような自然そのままの大原野大森林とは異なっていて、その趣も特異である。

稲の熟するころとなると、谷々の水田が黄ばんでくる。稲が刈り取られて林の影が倒さかさに田面に映るころとなると、大根畑の盛りで、大根がそろそろ抜かれて、あちらこちらの水溜(みずため)または小さな流れのほとりで洗われるようになると、野は麦の新芽で青々となってくる。あるいは麦畑の一端、野原のままで残り、尾花野菊が風に吹かれている。萱原かやはらの一端がしだいに高まって、そのはてが天ぎわをかぎっていて、そこへ爪先(つまさき)あがりに登ってみると、林の絶え間を国境に連なる秩父の諸嶺が黒く横たわッていて、あたかも地平線上を走ってはまた地平線下に没しているようにもみえる。さてこれよりまた畑のほうへ下るべきか。あるいは畑のかなたの萱原に身を横たえ、強く吹く北風を、積み重ねた枯草で避よけながら、南の空をめぐる日の微温ぬるき光に顔をさらして畑の横の林が風にざわつき煌きらめき輝くのを眺むべきか。あるいはまたただちにかの林へとゆく路をすすむべきか。自分はかくためらったことがしばしばある。自分は困ったか否(いな)、けっして困らない。自分は武蔵野を縦横に通じている路は、どれを撰えらんでいっても自分を失望させないことを久しく経験して知っているから。

『武蔵野』青空文庫

『武蔵野』青空文庫

西洋美術研究者が語る「日本美術は面白い」 №126 [文芸美術の森]

明治開化の浮世絵師 小林清親

美術ジャーナリスト 斎藤陽一

美術ジャーナリスト 斎藤陽一

第9回

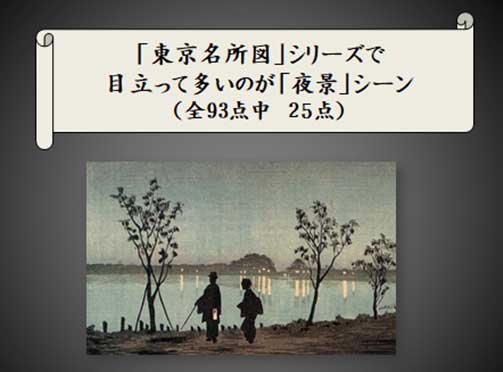

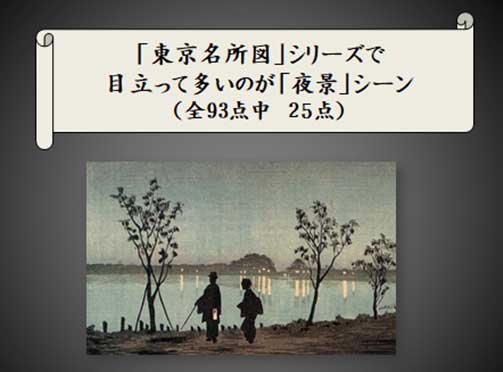

≪「東京名所図」シリーズから:夜の光景≫

≪「東京名所図」シリーズから:夜の光景≫

これまで見て来た小林清親の絵の中にも「夜の光景」がいくつもありましたが、「東京名所図」シリーズ全体の中でも「夜景」シーンは目立って多い。同シリーズ93点のうち、「夜景」は25点(27%)に及んでいます。

小林清親は「夜の光」に強い関心を持っていた絵師でした。彼にとって、「夜」はたんなる「暗闇」ではなかった。そこには、提灯や行燈の光があり、ランプのほかに新時代のガス燈の光もあった。

夏には花火もあり、川岸を飛ぶ蛍の微光があった。清親にとって、燃え盛る火事の炎さえも夜空と川面を輝かせる光だった。彼は、これらの「光」をみんな絵にしている。

小林清親にとっては、「夜」こそが「光」の存在を最も効果的に見せることができる時刻だったのではないでしょうか。

夏には花火もあり、川岸を飛ぶ蛍の微光があった。清親にとって、燃え盛る火事の炎さえも夜空と川面を輝かせる光だった。彼は、これらの「光」をみんな絵にしている。

小林清親にとっては、「夜」こそが「光」の存在を最も効果的に見せることができる時刻だったのではないでしょうか。

これからしばらくは、清親が描いたさまざまな「夜景」を鑑賞していきます。

上図は、小林清親が明治12年(32歳)に制作した「隅田川夜」。

宵闇迫る時刻、静かに流れる隅田川のほとり、ステッキを持ち帽子をかぶった男と着物姿の女が、黒いシルエットで描かれている。対岸の景色も輪郭線を使わないシルエットで表わされ、朧な夜の雰囲気が醸し出される。

男が手にしている小田原提灯の光が、わずかに足もとを照らす。

対岸の家々から洩れる灯りは水面に映り、揺れている。

男が手にしている小田原提灯の光が、わずかに足もとを照らす。

対岸の家々から洩れる灯りは水面に映り、揺れている。

男と女は、静かに流れる隅田川と街の灯を眺めながら、たたずんでいる。夜の光と影が織りなす情景は、明治の小説にでも出てきそうな文学的香りを漂わせている。

二人はひそやかに語り合っているのかも知れない・・・・

「お前様、東京になってから街のようすも変わってしまいましたね。」

「そうだね、“お江戸は遠くなりにけり”だなぁ。」

二人はひそやかに語り合っているのかも知れない・・・・

「お前様、東京になってから街のようすも変わってしまいましたね。」

「そうだね、“お江戸は遠くなりにけり”だなぁ。」

明るい都会の光に慣れた現代の私たちをも、旧き時代への郷愁に誘う絵ですね。

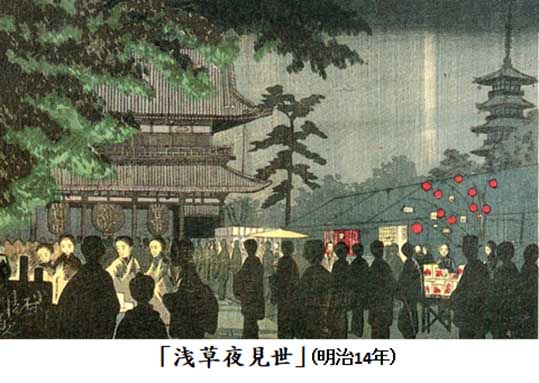

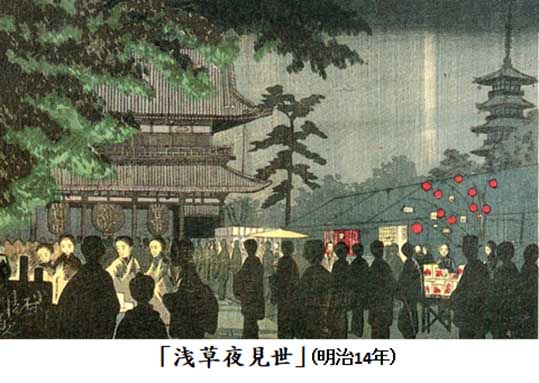

次は、浅草・浅草寺境内の「夜見世」(よみせ)を描いた作品。

これは、小林清親が明治14年(34歳)に描いた「浅草夜見世」。

左に大きく仁王門、右隅に五重塔が見える。ここに描かれている仁王門と五重塔は、昭和20年の東京大空襲によって焼失してしまった。現在、浅草寺で見る建物は、戦後、再建されたもの。

左に大きく仁王門、右隅に五重塔が見える。ここに描かれている仁王門と五重塔は、昭和20年の東京大空襲によって焼失してしまった。現在、浅草寺で見る建物は、戦後、再建されたもの。

筆者が子ども時代を送った北関東の地方都市でも、夏の夜店は、アセチレンランプの匂いとともによみがえる懐かしい思い出ですが、明治初年頃の照明はまだローソクだったでしょうね。

筆者が子ども時代を送った北関東の地方都市でも、夏の夜店は、アセチレンランプの匂いとともによみがえる懐かしい思い出ですが、明治初年頃の照明はまだローソクだったでしょうね。 出店が灯すローソクの灯りが暗い境内のあちこちを明るくしている。

そぞろ歩く人々の姿は黒い影で表わし、店の呼び声に引きつけられた女や子どもの顔は灯りの中に浮かび上がる。

清親は、夜見世の情緒を「光と闇の対比」によって表現しています。

そぞろ歩く人々の姿は黒い影で表わし、店の呼び声に引きつけられた女や子どもの顔は灯りの中に浮かび上がる。

清親は、夜見世の情緒を「光と闇の対比」によって表現しています。

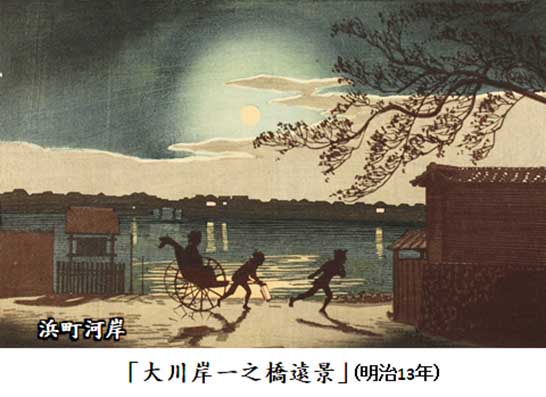

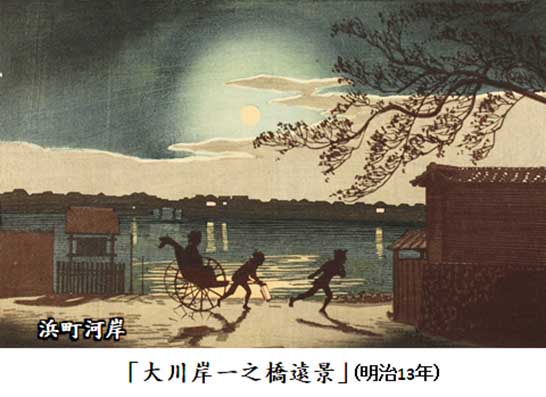

次も、隅田川河畔の夜の光景を描いた作品。

この夜の絵は、小林清親が明治13年(33歳)に制作した「大川岸一之橋遠景」。

隅田川の西岸の浜町河岸を走る人力車と、川向うの両国界隈の家並みを描いている。対岸に小さく見える橋が題名にある「一之橋」。

隅田川の西岸の浜町河岸を走る人力車と、川向うの両国界隈の家並みを描いている。対岸に小さく見える橋が題名にある「一之橋」。

夜空には満月が浮かぶ。その周りは明るい円のかたちにぼかされ、月が煌々と輝いている情景が表現されています。

柔らかな月の光、対岸の家並みから洩れる灯りは、川面に映り、ゆらめいている。

柔らかな月の光、対岸の家並みから洩れる灯りは、川面に映り、ゆらめいている。

そんな満月の夜、浜町河岸を「二人引き」の人力車が走ってゆく。その姿は、逆光のなか、黒いシルエットで表わされる。

人力車に乗っているのは女性。髪は、芸者衆に好まれた「つぶし島田」に結っているようなので、粋筋の女性か。「二人引き」の人力車は急ぐ時に仕立てられたので、お座敷に呼ばれた芸者が急いで駆けつけるところかも知れない。まことに情緒纏綿たる月夜の風景です。

人力車に乗っているのは女性。髪は、芸者衆に好まれた「つぶし島田」に結っているようなので、粋筋の女性か。「二人引き」の人力車は急ぐ時に仕立てられたので、お座敷に呼ばれた芸者が急いで駆けつけるところかも知れない。まことに情緒纏綿たる月夜の風景です。

明治6年、浜町河岸に料亭「常盤」が開店してから、ここは花街となりました。

戦前に芸者の市丸姐さんの唄で流行った歌「明治一代女」では、そんな浜町河岸の情緒を次のように歌っています。

「浮いた浮いたと浜町河岸に 浮かれ柳の恥ずかしさ

一目忍んで小舟を出せば すねた夜風が邪魔をする・・・」

戦前に芸者の市丸姐さんの唄で流行った歌「明治一代女」では、そんな浜町河岸の情緒を次のように歌っています。

「浮いた浮いたと浜町河岸に 浮かれ柳の恥ずかしさ

一目忍んで小舟を出せば すねた夜風が邪魔をする・・・」

次回もまた、小林清親の「東京名所図」シリーズから「夜の風景画」を鑑賞します。

(次号に続く)

郷愁の詩人与謝蕪村 №27 [ことだま五七五]

秋の部 4

詩人 萩原朔太郎

詩人 萩原朔太郎

恋さまざま願(ねが)いの糸も白きより

古来難解の句と評されており、一般に首肯(しゅこう)される解説が出来ていない。それにもかかわらず、何となく心を牽(ひ)かれる俳句であり、和歌の恋愛歌に似た音楽と、蕪村らしい純情のしおらしさを、可憐(かれん)になつかしく感じさせる作である。私の考えるところによれば、「恋さまざま」の「さまざま」は「散り散り」の意味であろうと思う。「願の糸も白きより」は、純潔な熱情で恋をしたけれども――である。またこの言葉は、おそらく蕪村が幼時に記憶したイロハ骨牌(かルタ)か何かの文句を、追懐の聯想(れんそう)に浮(う)かべたもので、彼の他の春の句に多く見る俳句と同じく、幼時への侘わびしい思慕を、恋のイメージに融(と)かしたものに相違ない。蕪村はいつも、寒夜の寝床の中に亡き母のことを考え、遠い昔のなつかしい幼時をしのんで、ひとり悲しく夢に啜すすり泣いていたような詩人であった。恋愛でさえも、蕪村の場合には夢の追懐の中に融け合っているのである。

小鳥来る音うれしさよ板庇(いたびさし)

渡り鳥の帰って来る羽音(はおと)を、炉辺(ろへん)に聴(き)く情趣の侘(わび)しさは、西欧の抒情詩、特にロセッチなどに多く歌われているところであるが、日本の詩歌では珍しく、蕪村以外に全く見ないところである。前出の「愁ひつつ丘に登れば花茨」や、この「小鳥来る」の句などは、日本の俳句の範疇(はんちゅう)している伝統的詩境、即ち俳人のいわゆる「俳味」とは別の情趣に属し、むしろ西欧詩のリリカルな詩情に類似している。今の若い時代の青年らに、蕪村が最も親しく理解しやすいのはこのためであるが、同時にまた一方で、伝統的の俳味を愛する俳人らから、ややもすれば蕪村が嫌われる所以(ゆえん)でもある。今日「俳人」と称されてる専門家の人々は、決してこの種の俳句を認めず、全くその詩趣を理解していない。しかしながら蕪村の本領は、かえってこれらの俳句に尽(つ)くされ、アマチュアの方がよく知るのである。

うら枯やからきめ見つる漆(うるし)の樹(き)

木枯しの朝、枝葉を残らず吹き落された漆の木が、蕭条(しょうじょう)として自然の中で、ただ独り、骨のように立っているのである。「からきめ見つる」という言葉の中に、作者の主観が力強く籠(こ)められている。悲壮な、痛々しい、骨の鳴るような人生が、一本の枯木を通して、蕭条たる自然の背後に拡ひろがって行く。

読むラジオ万能川柳 №181 [ことだま五七五]

読む「ラジオ万能川柳」プレミアム☆3月27日放送分

川柳家・コピーライター 水野タケシ

川柳家・水野タケシがパーソナリティーをつとめる、

読んで楽しむ・聴いて楽しむ・創って楽しむ。エフエムさがみの「ラジオ万能川柳」、

3月27日の放送です。

タウンニュースの反町隆史こと、齊藤明編集長も参加

「ラジオ万能川柳」は、エフエムさがみの朝の顔、竹中通義さん(柳名・あさひろ)が

キャスターをつとめる情報番組「モーニングワイド」で、

毎週水曜日9時5分から放送しています。

エフエムさがみ「ラジオ万能川柳」のホームページは、こちらから!

先週のボツの中からあさひろさんイチオシの句をご紹介!!

あさひろさんのボツのツボ

「オゲレツな議員も言わば多様性」(ユリコ大柳王)

(皆さんの川柳)※敬称略

※今週は248の投句がありました。ありがとうございます!

・一人でもバスに乗れたと喜ぶ娘(大名人・美ら小雪)

・気付かずに踏んで枯らした福寿草(初投稿・玄米飯)

・ロマンスの神様だってかかる詐欺(矢部暁美)

・幸せは友の便りと膝の猫(とんからりん)

・おかしいなタバコ買わずに金増えず(相模のトムクルーズ)

・同じ穴ムジナが裁く政倫審(名人・パリっ子)

・狙われるほどのお金は持ってない(名人・おむすび)

・手術後に一番痛い麻酔痕(大柳王・入り江わに)

・政治家は忘れることも仕事です(じゅんちゃん)

・通訳とギャンブラーの二刀流(桐山榮壽)

・まだいける夫が撫でる薄い髪(大名人・やんちゃん)

・大相撲裸を観れる場所終わり(大柳王・平谷五七五)

・開花待つ春を告げたいリポーター(ココナッツ)

・ヴェネツィアのショーウインドーから春始め(名人・バレリア)

・開幕日一平ちゃんの大暴投(シゲサトシ)

・悪役の笑顔やさしく春に消え(柳王・東海島田宿)

・大銀杏無いのが強い大相撲(柳王・アンリ)

・「のむうつかう」今じゃ薬・針・サプリ(遊子)

・あさひろさん忘れちゃダメよボツのツボ(名人・大和三山)

・西門の屋台が待っている桜(大名人・せきぼー)

☆タケシのヒント!

「せきぼーさん、7回目の秀逸で柳王昇進です。おめでとうございます。西門は相模原の桜の名所で、エフエムさがみも近くにあります。ちょうど今日開花でしょうか。5年ぶりの桜祭りが楽しみです。」

・酒を飲み踊る母さんまじキモす(名人・わこりん)

・女湯の話題オオタニ尊富士(柳王・荻笑)

・聴いてればわかるラジ川休みの日(柳王・ぼうちゃん)

・ 二人は良い一人の桜もっと良い(大柳王・すみれ)

・春うらら染井吉野のファンブック(大柳王・里山わらび)

・おすすめ記事が全部オオタニ(大名人・ワイン鍋)

・おむすびは箸で食べると旨くない(大名人・不美子)

・生きるぞと確信できたのよあの日(大名人・じゅんじゅん)

・指折って数えて眠る小田急会(しゃま)

・ナンパ術1、2が無くて3に褒め(名人・くろぽん)

・2週間寂しかったとナンパする(ナンパも大名人・soji)

・友情も見て感動をしてたのに(大柳王・ユリコ)

・もう心小田急線に乗ってます(大柳王・けんけん)

・私らも依存症だねラジ川の(名人・のりりん)

・寝る前に浮かぶ川柳オモんない(全裸川柳家・そうそう)

・賞味期限気にせぬ嫁に教えられ(柳王・咲弥アン子)

◎今週の一句・西門の屋台が待っている桜(大名人・せきぼー)

◯二席・ 2週間寂しかったとナンパする(ナンパも大名人・soji)

◯三席・幸せは友の便りと膝の猫(とんからりん)

【お知らせ】

こどもタウンニュース相模原版、3月8日号が発行され、

恒例の第4回さがみっ子川柳入選20句が発表されました!!

今回のお題は「ちょっと自慢したいこと」。

秀逸は、大野台小学校の5年生、大屋小太朗さんの

「にらめっこすぐ負けるんだすごいでしょ」。

大屋さん、おめでとうございます!!

【編集後記】

放送の前に、エフエムさがみで、おなじみタウンニュースの齊藤明編集長と打ち合わせ。

朝が強い(夜弱い?)、というのが私たちの共通点なのです。

今年も相模原からいろいろ仕掛けますよ~~!!お楽しみに!!(水野タケシ拝)

===================================

水野タケシ(みずの・たけし)

1965年生まれ。コピーライター、川柳家。東京都出身。

ブログ「水野タケシの超万能川柳!!」 http://ameblo.jp/takeshi-0719/

雑記帳2023-4-15 [代表・玲子の雑記帳]

2024-4-15

◆2024年最初の遠出は上越・下越を巡る旅でした。

◆2024年最初の遠出は上越・下越を巡る旅でした。

最初におとずれた糸魚川は誰もが知る翡翠の産地です。日本列島を東西に分かつ「糸魚川ー静岡構造線」が通る糸魚川には、約5億年前に生まれたヒスイを初め、多種多様な岩石があります。海岸で見つかる石の種類は日本一だそうです。火成岩、堆積岩、変成岩・・・

中で、ヒスイは新潟県が国内随一。約6500年前から世界最古のヒスイ文化がさかえていたといいます。東北を旅したとき、ヒルイを求めて古代から豊かな交易があったことが実感されたことを思い出しました。

ヒスイと聞けば、ばくぜんと緑の石を連想しますが、実はヒスイは緑の石はめったにありません。殆どは白い石だそうです。たちよったフォッサマグナミュージアムで、糸魚川の海岸で石拾いをするときにヒスイを見分ける特徴をおしえてもらいました。ヒスイは密度が高くて重いこと、固くて割れにくく、他の石より角ばっていること。そして、ヒスイは細かい結晶があつまってできているので、光を当てると、キラキラ光るのだそうです。

2016年の糸魚川の大火をおぼえている人も多いでしょう。おりしも日本海の季節風、フェーンの風にあおられて街の中心部は焼失。7年経って復興なった今は、新しい街並みにうまれかわっていました。

糸魚川は江戸時代、100万石の加賀藩の宿場町でした。

1652年には本陣が置かれ、本陣となったのが今に続く酒造「加賀の井」さんでした。

1650年創業の加賀の井酒造は、軟水の多い酒造界では珍しく、仕込み水に中硬水を使っているのが特徴。先祖が探し当てた自社井戸はいまも大切に使い続けて、大火の折には避難した人たちの飲み水にもなったということです。軟水とは異なる「まろやかで力強い味」をうたっていました。大吟醸山田錦はアルコール度17度だそうですが、お酒に縁のなかった私でも飲めました。

1652年には本陣が置かれ、本陣となったのが今に続く酒造「加賀の井」さんでした。

1650年創業の加賀の井酒造は、軟水の多い酒造界では珍しく、仕込み水に中硬水を使っているのが特徴。先祖が探し当てた自社井戸はいまも大切に使い続けて、大火の折には避難した人たちの飲み水にもなったということです。軟水とは異なる「まろやかで力強い味」をうたっていました。大吟醸山田錦はアルコール度17度だそうですが、お酒に縁のなかった私でも飲めました。

火災の教訓を残すためにあえて燃えた蔵をのこしてある。

これ全部試飲しました!

この旅のもう一つのテーマは「新潟の豊かな食文化」を味わうことでした。

宿の夕食はまさに、新潟の海の幸がいっぱいでした。

宿の夕食はまさに、新潟の海の幸がいっぱいでした。

前菜 紅ずわい蟹甲羅盛り、ひすい豆腐、蛍烏賊麴漬け

お造里 鯛、鰤、細魚(さより)、鰆

火の物 めぎすつみれ汁、かんずりをそえて

箸休め 真昆布蕎麦

進め肴 幻魚とめぎすの干物

幻魚は日本海の深海魚。海から上がったときは透明。冬、寒風干しにして干物にする。

台の物 黒毛和牛とのど黒のせいろ蒸し

留椀 こくしょ汁(のっぺ汁の糸魚川版 冠婚葬祭の折に供される)

糸魚川市にはわずか10体の仏像を展示する小さな美術館があります。その名も「谷村美術館」。当地の実業家の谷村繁雄氏が蒐集した彫刻家・澤田政廣の作品を展示するために、谷村氏が建築家・村野藤吾に設計を依頼したという、作品と建物が一体となって鑑賞できる美術館でした。

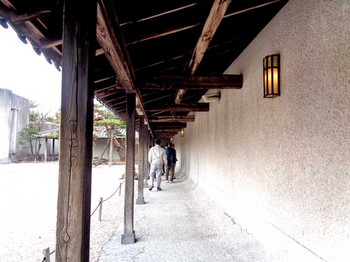

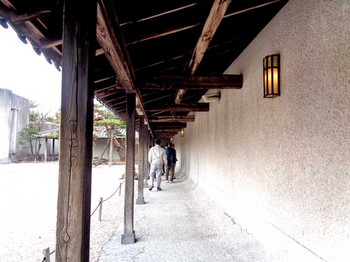

入口を抜けると、シルクロードの遺跡、敦煌の石窟寺を思わせる建物が出現します。そこへ一直線に延びる日本風回廊を美術館へと進みます。回廊は法隆寺をイメージしたのだそうです。

砂漠の向うにシルクロードをイメージした建物

法隆寺をイメージした回廊

館内には、湾曲した半円形の部屋、洞くつのような部屋の中に、弥勒や観音などの仏像が1体ずつ安置されています。人工の照明は入場者の足元を照らすためで極力抑えられ、作品の照明は天井からの自然の光です。光は作品と見る者を優しく包むこんでくれるようです。(館内写真はとれないので、パンフレットから1枚)

自然光は時間や天候によって変化するので、その時々に仏の印象も違ってみえるかもしれません。季節によっても違うでしょう。小さいながらもう一度おとずれたいと思わせる美術館でした。

美術館に隣接して庭園がありました。

遠くの山並みを借景にして、広大な空間に川や築山を設けた見事は造りはどこかで見たような・・・。作庭家の名を聞いて合点がいきました。この庭を造った造園家・中根金作は足立美術館を造った人でした。足立美術館は海外の観光客に人気があり、世界で最も人気のある美術館のひとつです。

庭は中に入ることはできず、室内から鑑賞するようになっています。室内に置かれた大きなテーブルは他ならぬヒスイでした。

遠くの山並みを借景にして、広大な空間に川や築山を設けた見事は造りはどこかで見たような・・・。作庭家の名を聞いて合点がいきました。この庭を造った造園家・中根金作は足立美術館を造った人でした。足立美術館は海外の観光客に人気があり、世界で最も人気のある美術館のひとつです。

庭は中に入ることはできず、室内から鑑賞するようになっています。室内に置かれた大きなテーブルは他ならぬヒスイでした。

庭園の入口には、自然石の大観音像(全長8m、約90t)が立てられています。

人の手がくわわっていないのに、見る角度によって人の顔に見える石です。バスが海際を走る今回の旅では、実はそんな岩をいくつも見かけました。

人の手がくわわっていないのに、見る角度によって人の顔に見える石です。バスが海際を走る今回の旅では、実はそんな岩をいくつも見かけました。

上越市高田は夜桜で有名です。

日本に三大〇〇があまたある中で、桜について言えば、三大夜桜は高田城址、上野公園、弘前城。三大桜スポットは弘前、吉野、高遠のこと。ちなみに三大桜とは、山梨の神代桜、根尾の薄墨桜、三春の滝桜をいうそうです。

日本に三大〇〇があまたある中で、桜について言えば、三大夜桜は高田城址、上野公園、弘前城。三大桜スポットは弘前、吉野、高遠のこと。ちなみに三大桜とは、山梨の神代桜、根尾の薄墨桜、三春の滝桜をいうそうです。

例年なら、4月上旬のこの時期には満開の桜を見ることができるそうですが、今年は3月が寒かったため全国的に開花が遅れ、高田公園でも桜は未だのようでした。それでも桜祭りは開催されていて、園内に200店あるという屋台は大にぎわい。地元愛にあふれるボランティアのガイドさんが高田城の案内をしてくれました。

堀に掛かる極楽橋から三の櫓を望む

流石新潟、堀には錦鯉

高田に城が築かれたのは徳川家康の六男忠輝が入封したとき。豊臣との抗争が激化する中で前田を牽制するためだったといいます。突貫工事で4か月で築かれた城には天守閣も城につきものの石垣もなく、60haを越える広大な城郭にあるのは、櫓と、石垣の代わりにめぐらされているのは土塁です。

外堀を埋め尽くす蓮の花は、元は、明治になって困窮した家臣達の食用に植えたものでした。当時、品種として食用にはいまいちだった蓮が、今では東洋一と呼ばれて、観光の目玉になっているのです。

蓮の堀に掛かる橋からは、はるかに妙高山の雪形を仰ぐことができます。ゴールデンウィーク前後に見られる跳ね馬の形をした雪形は、昔は農作業の目安になりました。今年は雪が少ないので、4月初めにもうそれらしい姿がみえました。

蓮の堀に掛かる橋からは、はるかに妙高山の雪形を仰ぐことができます。ゴールデンウィーク前後に見られる跳ね馬の形をした雪形は、昔は農作業の目安になりました。今年は雪が少ないので、4月初めにもうそれらしい姿がみえました。

お昼をいただいたのは百年料亭「宇喜世」でした。140年前の創業以来守られて来た建物の一部はは国登録有形文化財になっています。合併によって上越市になった高田は、明治時代に陸運の駐屯地があったおかげで、料亭文化の名残もあるのでしょう。

153帖の大広間

仲三階 勝海舟も泊まったという一番小さい4畳半の部屋

国指定の有形文化財の北門

箱御前

3段のうちの一段目

新潟の食を訪ねる旅はあと1日あるのですが、佐渡島の食紀行は次回に。

BS-TBS番組情報 №303 [雑木林の四季]

BS-TBS 2024年4月後半のおすすめ番組

BS-TBSマーケティングPR部

BS-TBSマーケティングPR部

関口宏のこの先どうなる!?

4月21日(日)ひる12:00~12:54

☆日曜のお昼は関口宏と未来について考える!世界が抱える〝今〟の問題と日本の〝未来〟を紐解いていく。

<司会> 関口宏

<オブザーバー> 川口盛之助

英国の産業革命から約300年、インターネットの本格登場から約30年、「ChatGPT」の公開からわずか1年強・・・かつてない技術革新のスピードに戸惑い、その功罪に様々な心配を抱くのは、令和世代も昭和世代も同じであろう。この番組では「AI」「医療」「環境問題」「食の安全」など気になる話題すべてをテーマに、世界が抱える〝今〟の問題と、私たちの生活および日本の〝未来〟を紐解いていく。

司会はテレビ人生60年の関口宏。オブザーバーは未来予測研究家の川口盛之助(かわぐちもりのすけ)が務め、ゲストには令和の日本を担う若き専門家たちを迎える。

昭和生まれの関口宏が、各界の専門家の頭脳を拠り所に視聴者の漠然とした不安を解きほぐし 、明るい未来へ導くヒントを提示する〝未来予測番組〟。初回放送は4月20日、「生成 AI」をテーマにお届けする。

ラーメンを食べる。

4月23日(火)よる11時~11時30分

☆仕込みから閉店まで…ラーメン店に密着。最後はラーメンを愛する芸能人が珠玉の一杯を食す!

#7「純手打ち 麺と未来(下北沢)」

下北沢一番街商店街に2018年にオープンした「純手打ち 麺と未来」。看板メニューの「塩ラーメン」は、鶏の手羽肉、アサリ、昆布、カタクチイワシ、かつお節などの素材を凝縮させた出汁に、ミネラル豊富な塩だれをベースにしている。博多うどんにインスパイアされた極太ぶよぶよ麺や、プリプリの海老が入った雲吞も特徴的。

今回ラーメンを実食するのは、毎週火曜よる9時にBS-TBSで放送中のドラマ「御社の乱れ正します!」で主演を務める俳優・山崎紘菜。

こちら歴史ミステリー旅行社 幕末の京都 謎解きツアー

4月27日(土)よる7時~8時54分

☆旅情感にあふれる新たな歴史謎解き旅番組第二弾!今回は幕末の京都!

歴史の謎解きツアーを企画する旅行会社HMTA(Historical Mystery Travel Agency)の企画部社員:要潤が、今回は「幕末の京都ツアー」を企画する。歴史アドバイザーの河合敦さんと共に幕末の京都の謎を解き明かしながら、旅情ある2泊3日のツアープランを作り上げるという歴史紀行番組。

京都で解き明かす、歴史ミステリーは3つ。混乱する京都の治安を守るべく結成された「新選組」は何を目指していたのか?15代将軍・徳川慶喜は、将軍になってわずか10か月でなぜ大政奉還したのか?そして、坂本龍馬はなぜ、誰に暗殺されたのか?

魅力あふれる京都の観光地をめぐり、激動の幕末の舞台を訪ね、歴史の謎にまつわる美味しいものを食べ、絶景の宿に宿泊します。果たして、要潤はどんな旅のプランを完成させるのでしょうか?

海の見る夢 №75 [雑木林の四季]

海の見る夢

-パーフェクトデイズ―

澁澤京子

-パーフェクトデイズ―

澁澤京子

・・元来、僕は美術的なことが好きであるから。実用とともに建築を美術的にしてみようというのがもう一つの理由であった。・・

『落第』夏目漱石~『漱石のデザイン論』川床優からの又引用

『落第』夏目漱石~『漱石のデザイン論』川床優からの又引用

渋谷、六本木、下北沢という昔から親しんだ街は再開発されて変貌が激しく、もうあまり歩きたい街ではなくなってしまった。昔から残っていた商店街とか路地や居酒屋、そうした生活感のある空間がなくなればなくなるほど、街はどんどん無機質なつまらないものになり、街の情緒がなくなる。今、渋谷でにぎわっているのはかつての宮下公園下の飲み屋街であり、店は新しく変わったが路地はそのままの道玄坂百軒店ではないか。これ見よがしの都庁のイルミネーションとか街路樹を伐採するとか、東京を非人間的な都市にするつもりなのだろうか。煌々とライトアップされた桜は明るすぎて、夜桜だったら風に吹かれて揺れる提灯の薄暗い灯りで見たほうが、風情があって美しい。(桜の花というのは闇の中にあると、うすぼんやりと白く浮かんで幻想的なのである)

コルビュジェ式のモダニズム都市再開発に反対し、ニューヨークを救ったのがジェイン・ジェイコブズ。(コルビュジェの構想したパリ再開発も、フランス人の反対にあって実現しなかった)ブルックリンで生まれ育ったジェイコブズは、都会は混とんの中に秩序があることをよく知っており、ハーレムを壊す再開発や高速道路建設計画に反対運動を起こして勝利した。再開発側の人間は政府と結託し、古く汚くなったものを取り除き、過去を清算して新しく作り直せば誰でも便利で快適に暮らせると考えていたが、ジェイコブズはそれを否定した。彼女は人間というものがどういうものなのかをよくわかっていたのである。コルビュジェ式のモダニズム都市計画は車が移動手段であり、街に死角をつくり人のコミュニティを壊すとし、あくまで歩く人の目線で街を考え、自然発生した路地を大切にした。ハーレムは長い年月を通し住民によって自然にできた、生きた道や空間なのであり、実際、シカゴでは都市再開発で計画的に作られた公営住宅はその後スラム化して犯罪の温床となる。今の中国の高層建築の廃墟化もそうした都市再開発によるものだという。今はまた、住む人を中心にして考えたジェイコブズの都市計画が見直されてもいいんじゃないだろうか。

吉祥寺を気に入っているのは、家に帰るときにバスの窓から井の頭公園の緑が見えること。そして迷路のような闇市とか老舗のジャズ・バーとジャズ喫茶がいまだに昔のまま健在なことと、古本屋も多いことだろう。この間、インドに帰る友人のお別れ会の二次会で入ったジャズ喫茶(モア)は、平日の昼間というのに、若者が多くて混んでいたので驚いた。「ブルー・ジャイアント」というジャズ漫画が流行していて、その影響で若いジャズファンが増えたという。(やたら熱いジャズ漫画でした)それにしても、まさかジャズ喫茶が再び活気を見せるとは想像しなかった。私が通っていた頃のジャズ喫茶は、かなりマニアックな常連客のたまり場で敷居が高く、すでに時代から取り残されていたが、今、ジャズはもっとオープンに聴かれているのだろう。ジャズの持つ混沌としたエネルギーに、若い人が惹かれるのはとてもわかる。

最近の「ブルータス」のジャズ特集を読むと、昔のジャズ喫茶のように、友人とのたまり場を兼ね備えた新しいジャズ喫茶、ジャズ・バーも、六本木や高田馬場などに次々とできている様子。日本のジャズ喫茶が逆輸出され、北欧あたりにもぼつぼつとできているらしい。洗足に某大学ジャズ研OBのたまり場(You would be)があり、友人に連れられてそこには何度か足を運んだ。(月に一回、セッションがあります。演奏レベルが高く、オーナーご夫婦がとても優しく居心地がいい)

重いドアを開けるといきなり大音響のジャズ(大抵チャーリー・パーカー)がドアの隙間から漏れてきたかつての百軒店の「Swing」。夕方になると居酒屋(田吾作や焼き鳥屋)からは演歌が流れ、センター街のパチンコ店からは、ピンクレディやキャンディーズなどの歌謡曲が流れていた。昔、渋谷の街を歩くと種々雑多な音楽が流れていて、それが渋谷の街の情緒であり風情にもなっていた。

いまだに古い建物が残っていることと生活の匂いがあることは街の情緒にとっては不可欠で、新しい建物や無駄のない設計に情緒はない。おそらく情緒というものは、全体から生まれるものであり、決して計算から生まれるものではないのだろう。自然が多様性に満ちているように、世界は複雑な無数の絡まりによってできているので、無駄を省くと同時に、人は重要なものも喪失してしまうのではないだろうか?

設計家になりたかった父の影響か、私は不動産広告の間取りを見てあれこれ空想するのが好きだ。間取り。こんなに人の想像力を掻き立てるものってあるだろうか?漱石の小説が好きなのも、漱石の住んでいる家の雰囲気が好きだからと言う事に、ある時気が付いた。漱石の小説には、書斎とか縁側とか厠とか障子とか、どんな間取りの家に住んでいるのかこちらの想像を掻き立てる言葉が頻繁に出てくる。出窓のついた書斎、陽当たりのいい縁側、台所と厠、引き戸になっている暗い玄関、玄関の横のやつで、玄関の上の丸い電灯、祖父の家に似たそうした家を想像してしまう。漱石の文章全体からにじみ出てくるゆとりというのは、きっと漱石の家に似ているのに違いない。漱石の「草枕」を愛読していたグールドの晩年のゴールドベルク変奏曲のゆったりしたテンポは、漱石の文章のテンポに似ていると思うのは私だけだろうか?お金のかかった豪邸が必ずしもゆったりしているわけでもなく、古い木造の小さな家でもゆったりとした品のいい感じの家があるから実に不思議。贅沢なゆとりというのは決してお金から生まれるものじゃないということだろう。

家を探すときは、窓から樹木が見えることを条件にして探しているが、なかなかそうした条件のマンションも家も少ない。私が今住んでいる団地は、偶然にも窓から椋の木とモクレンが見えてうれしいが、去年、オカメインコを探しているうちに近所に、もっといい感じの団地があることを発見した、中庭には樹木が生い茂り住民の憩いの場所になっていて、古いけど温かみのある感じのいい団地。樹木というのはとても重要で、国立という街がいい雰囲気なのも駅前から続く街路樹の木陰と一橋大学の庭の林の存在は大きい。樹木は人の気持ちを落ち着かせる力を持っている。子供のころの東京の住宅街にはまだ大きなお屋敷がところどころに残っていた。お屋敷の庭の樹木がこんもりと生い茂っているせいで、道を歩けばところどころに木陰があったが、それらはマンションに代わって樹木は伐採され、木陰のある住宅街は都内では本当に希少な存在になってしまった。(そして夏はますます高温に)

この間、設計家のFさんにいろいろとお話を伺った。奥多摩に故ラ・サール神父が建てた瞑想の家「神瞑窟」がある。湿気でところどころ朽ちていた「神瞑窟」が、村野藤吾の設計であることを発見したのも、坐禅会にたまたま参加したFさんだった。「神瞑窟」には広い禅堂やお御堂、図書室があり、キリスト教と禅関係の書物がたくさんあり、昔、神父さんが住んでいた部屋には十字架とベッドだけが残され、天井は朽ちて床には無数の虫の死骸が散乱していた。回廊が中心となった不思議な建物と思っていたが、Fさんが発見しなかったら誰にも気が付かれないまま放置されただろう。(その後、Fさんが登録し、建物を修復)亡くなった父が村野藤吾のファンで、箱根プリンスができた時に村野藤吾の設計と言う事で、家族で泊まりに行ったことがあった。

最近のマンションを見ると、部屋がやけに小さくて間取りもチマチマと感じるという話をしたら、最近のマンションの畳サイズは昔より小さく作られているのだとか。昔のアパート、たとえば同潤会アパートなどは小さくても部屋はゆったりと作られていたのだそうだ。原宿の同潤会は有名だが、渋谷桜ケ丘や代官山にも同潤会アパートがあったことを思い出す。桜ヶ丘の同潤会アパートの中庭の真中には古い井戸があった。昔のアパートが狭くてもなんとなく雰囲気があるのは、人の体温を吸収した年月の積み重ねにより、自然に近くなるせいかもしれない。建築を「凍った音楽」と言ったのは誰だか忘れたけど、家も音楽と同じで、結局「情緒」というものがとても重要なのかもしれない。建築も音楽も数学的なものを基礎としながら、情緒を生み出す。演奏家によって同じ曲でも全然違ってくるように、家も、住む人の心が染みつくのだろうか?陽当たりがいいのになんとなく冷たい感じの家もあるし、逆に日当たりが悪くて狭いのになぜか温かい感じの家もある。コンパクトな「風と共に去りぬ」風の家もあれば、斬新なデザインの家もあるし、昔ながらの生垣に囲まれた家もある・・家は視覚化された物語のようで外側から見ているだけでも楽しい。

「パーフェクトデイズという映画をご覧になりましたか?主人公が住んでいるアパートが、都内ではもうほとんど残っていないような昔のアパートで、それが実にいいんですよ。」とFさんに勧められて友人と映画を観に行った。主人公(役所広司)は浅草近辺の古い木造アパートに住んでいる。玄関を開けると急な階段がある二階建てアパートで一階は台所、二階は畳敷きが二間あり一間を寝室にしていて、もう一間には小さな苗木のコレクションが並べてある。毎朝、苗木に霧吹きで水を吹きかけてから公園のトイレ清掃の仕事に出かけ、仕事から帰ると銭湯で汗を流す、家に帰ると、二階の畳敷きの部屋には裸電球がぶらさがっていて、文庫本がきちんと並べられた本棚。毎晩、スタンドの灯りで文庫本を読んでから眠りにつく・・早朝、仕事の車に乗ると缶コーヒーを飲みながらその日のカセットを選び、音楽を聴きながら運転する。ほとんどが60~70年代の音楽で、ルー・リードの「パーフェクトデイズ」が流れる。時々、古本屋の100円コーナーで文庫本を買う、「読書と音楽」の静かな日々。主人公の平山さんはスマホもPCも持たない、もちろんテレビはないし、まるで沈黙の行を守っているかのように寡黙な人なのである。スマホや世間話などで逃避をしないですむのは、内面が豊かで充足しているからであり、「孤独」という贅沢な時間を持てる人であり、今の世の中、こういう豊かな生き方のできる人はほとんど稀で理想的な生き方だろう。小さなカメラで木漏れ日の写真を撮るのが趣味で、夕方には浅草駅構内のカウンター飲み屋に寄る毎日。

そういえば、昔は車で音楽聴くときはカセットテープだったなあと、カセットから流れる音楽といい、私の世代(~上の世代まで)にとっての学生時代の楽しみは「音楽・読書」だったと懐かしい。渋谷のいくつかの大型書店も消え、道玄坂途中の古本屋も、今はなき東急プラザ裏の古本屋もなくなってしまった。本というものは今では無駄なものなのかもしれないが、人が生活からそうした無駄をどんどん排除していくのと同時に情緒も消滅し、つまらない街になってしまったのではないか?『パーフェクトデイズ』の主人公の平山さんは優秀なトイレ清掃員だが、何かをきっかけに今までの生活を捨てた人間だろうということが映画を見ているうちにだんだんわかってくる。お金とか肩書とか名誉、そうした世俗の虚栄から脱出した男の話なのだ。

若い一時期漱石は、協調性がない自分にもできる仕事として、設計家を目指していたというのを『漱石のデザイン論』川床優著 で初めて知ったが、優れた美意識を持った漱石が、建築家を志したというのはとてもわかる。明治時代の漱石全集の柿色の装丁は漱石自身のデザインだが、彼が建築家だったらいったいどんな家を建てただろう?漱石の家はすべて借家だったが、それでも自分の家を建てたいという夢は持っていたという。政治家をはじめとして見せかけがあふれ、漱石のいう「自己本位」(周囲に流されずに自分の意見と主体性を持てる人)で生きる人間がまずます希少になっている今、平山さんは迷わずに「自己本位」の生き方を選んだ人なのである。(妹の訪問で、彼が以前は裕福な生活を送っていた人間だったことがなんとなくわかる)

離婚した森茉莉が浅草あたりの下町に一人で住んでいた時、下町の人間の、決して他人をあれこれ詮索しないが他人を気に掛ける優しさ、下町の人々の人間関係の距離の取り方がとても居心地よくて、パリにいた時のように自由気ままに過ごすことができた、と書いている。昔の東京の下町の人間には「粋」という美意識が残っていたのだと思う。(今もそうした下町の美風が残っているかはわからないが)

幸田露伴は娘に「たとえお金がない時でも、ただ近所を散歩して自然を楽しめるような人が本当の知性ある人間なのだ」と言うような事を娘の文に教えるが、平山さんや漱石はまさに「知性」の人なのであり、そうした「知性」は美意識でもあり、それは孤独の時間によって培われるものだろう。そしてまた、美意識というのは限りなく自然に接近するものじゃないかと思うのである。

住宅団地 記憶と再生 №33 [雑木林の四季]

l9. ベルリン・マルツアーン地区の団地 Ber1in-Marzahn

国立市富士見台団地自治会長 多和田栄治

国立市富士見台団地自治会長 多和田栄治

ヘラースドルフ地区の大団地を最初めぐったのは9年前である。その間に、団地の活性化、改造事業は進んだにちがいない。それをこんどは、プロジェクトの指針も財政支援も同じだろうから、隣りのマルツァーン地区で確かめてみようと思い、まずマルツァーン地区の北端、いま「マルツァーン地中海の風情」をキャッチフレーズにしている「アーレンスフェルデのテラス」を見ることにした。

2019年9月8日の朝、オストクロイツ駅からS7バーンに乗った。日的他は終点、といっても30分ほどで着くはずのアーレンスフェルデ駅である。しかし、この日、その時刻は途中のシュプリングプ-ル駅どまり。ドイツではよくあることだが、その先は定期バスかトラムに乗り換えろとの表示である。すぐ来たバスに乗ってアーレンスフェルデにむかった。もうこのシュプリングプフールあたりは高層住宅群にかこまれ、Sバーンに並んではしるメルキッシェ・アレー沿いにその先は、とくに右側に切れ目なくつづいている。車中から見えるのは、デザインと色彩にそれぞれ変化をみせる高層の人大きな建物、舗装した大きな広場、緑ゆたかな大きな公園ばかりである。乗客は若い人がほとんどで、半数以上が外同籍出身と思われる。バスは、Sバーンと大差はなく20分ほどで終点に着いた。マルファーンの団地群を通り抜け、一気にその全景を眺めた気分である。

マルツァーン地区の大団地建設は、年表をみると、1971年のSED(社会主義統一党)第8回党大会で、76~90年間に280~300万戸を新設および改修する住宅建設計画を73年10月の中央委員会で具体化すると決定し、73年に政治局がピースドルフ北隣りマルツアーン村を中心に76年から35万戸を建設すると決めたことにはじまる。

施主は国営住宅建設企業Staatlicher Wohnungsbau der DDRであった。その第1号が完成したのは1977年12日である。シュプリングプフール駅に近いマルクヴィツア通り43-45の1O階建て住棟である。その後急ピッチに道路・交通の整備とともに開発地域を拡大していった。STバーンでいえば、マルツァ-ン駅からラウル・ヴァ-レンベルク通り駅、メ一ロアー・アレ一駅にいたる広大な地域を「マルツァーン居住地区1、2、3」の名で1989年までに38,332戸を完成させた。さらに80年からその北へ、東へと建設地域を拡大していった。最終的にはマルツァーン地区全域に1990年までに5~21階建て住宅および施設あわせ約62,000戸を建設したことになる。

●アーレンスフェルデのテラス

「マルツァーン」は、区の南端の小さな村の名が団地建設の拡大とともに北上して広域にわたる行政地区名となり、またそれが居住地区の総称ともなっている。その最北端にあるのがアーレンスフェルデ地区である。わたしが歩いたのは、線路沿いのメルキッシェス・アレ一、ハーフェマン通り、ボルクハイダー通り、ヴイテンベルガー通りにかこまれた区画である。

メルキッシェス・アレ-沿いには11~12階の高層住棟が正方形に3つのブロックをつくり、東側の中央部には、6階あるいは8階建て、なかには3階建てもあり、長短の住棟が曲線をなして並列しており、低層の幼稚園や小学校などもある。3階建ては、あきらかに減築、大改造をした住棟である。同地のなかの道幅は狭く、緑ゆたかな植栽、築山があったりして、曲がりくねっている。減築し大改修をしたと思われる中低層の建物が多い区画には高層住棟は見られず、緑地がひろがっている。高層住棟が撤去された跡かもしれない。

もっとも目引くのはベルコニーの改造である。同じ住棟でも減築した階層が階段室ごとに異なり、4階あるいは6階建てになっている。薄い色合いの躯体に後付けされた色鮮やかなベルコニーとその枠、並べられた鉢植えは、明るい雰囲気を放っている。3階建てに減築され、おそらく切断されて短くなった住棟のバルコニーは、大きく外に張り出していて広いスペースを作っており、階段室だけが4倍まであるのは、屋上がテラスになっているのであろう。この低層住棟にはテナント・ガーデンが整備され、高い生け垣にかこまれてプライバシーが守られている。

先にみたように、とくに旧東ドイツの高層大団地は、さしせまった住宅難解決のため1970~1980年代にプレハブ工法で大量建設されたもので、質より量、スピードが求められた。10年もすると高層住宅の魅力は急速に失われ、多くの住民は離れていった。1期7年に建ったばかりなのに、マルツァーン北端のこの団地はドイツ統一後、2000年代になると空き家率30%を記録した。状況は最悪だった。ベルリン市議会は団地リノベーションにもう資金を投じたくない、解体が唯一の解決策と言いだした。

住民、.住宅団体、地区代表たちはこれにこぞって反対した。関係者協議の末、アーレンスフェルデを将来「小さいが、よりよい住宅」をモットーに、野心的な目標をたて、ベルリンの都市再開発プロジェクトに合意した。ベルリン市の住宅建設振輿協会Deutsche Gesellschaft zur Forderung des Wohnungsbaus AG=DcGcWoは、「東の都市改造」の資金援助をうけた。2003~05年に11階建て16ブロックを3~6階建てに滅築した。高さが波うち、屋上にはテラスとしいった雰囲気である。このエリアを「アーレンスフェルデのテラス」と名づけ、「マルツァーンに地中海の風情」Ahrensfelder Terrassen --Mediterranes Flair in Marzahnをキヤ・フレ-ズにした。、

プレハブ構造だから、レゴのようにパネルを外したり、部品を取り換えたりして建物の部分解体、改築、近代化は案外容易かもしれない。室内をすっかり改造してキッチンや浴室を新しくし、バルコニーを改修、テナントガーデンも整備できた。DcGeWo社は48~102㎡の床面債にたいし39タイプのフロアー・プランをもっているという。借り手の少ない5DKなど大型住宅は小住宅に分割された。高層プレハブ住棟は一部撤去され、広々とした緑のスへ-スが生み出された。

わたしが一巡した地区に大きなスーパーマーケットが2店あった。通りに画して店をだしているのはカフェバーや花屋が多く、ハーフェマン過り治いの商店街は40~50メートルもつづく。トルコ料理のファーストフード店でビ一ルを飲み遅い昼食をとりながら、遺行く人を眺めていた。外国籍出身らしい人たちはたしかに多いが、トルコ人がとくに目立っわけではない。安くてボリュームのあるケバブなどが人気なのだろう。マルツァーンの人口統計によると、ドイツ人のほかは、旧ソ連人、ベトナム人、ポーランド人なども多いはずである。

アーしンスフ上ルデのテラスから市内にもどる途中、トラムでアルト・マルツァーンに下車、アレー・デア・コスモナオテンとブレンハイム通りにかこまれた地域を歩いた。18階建ての高層マンションも近くに1棟あったが、11階建て住棟が並列で、あるいは5階建てがコの字型に組み合わさって建っている。3階建ては11階を滅築して大改修をしたのか、バルコニーは張り出していて、塗り色もまだ鮮やかに見える。所有主は住宅阻合フリーデンスホルトWohnungsgenossenschaft Friedenshort e Vである。

どこでも住棟は鍵をもつ入居者か入居者が室内から招く者しか入れなくできている。わたしは玄関パネルをながめ、入居世帯や空き室を数えたり、「チラシの投入お断り」の貼り紙などを見ていた。そのとき外出しようとした老夫婦が玄関ドアを開けたまま、わたしにむかって「どうぞ」といったので、遠慮なく建物のなかに入れてもらった。階段を上下したり、エレベーターで最上階まで行き、緑ゆたかな中庭の植栽や住居の裏側を観察し、中高層住宅群の遠景をカメラに収めることができた。

すでにいくども述べたことだが、ベルリンの大団地はどこでも郊外の、かっては農耕地や沼地、雑木林だったところに建設されたのだろうが、公共交通機関が同時に整備され発達していて、初めての外国人旅行者にも容易に、しかも短時間に行ける点が大きな特徴に思える。市の中心部から遠くても40分以内に行ける。,片道1~2時間もかけて通勤をよぎなくされている東京生活者にはうらやましい限りである。

『住宅団地 記憶と再生』 東信堂

『住宅団地 記憶と再生』 東信堂

地球千鳥足Ⅱ №45 [雑木林の四季]

死の谷、死のスピン

小川地球村塾村長 小川律昭

小川地球村塾村長 小川律昭

ワイフとラスヴェガスで待ち合わせをし、カリフォルニア州のデス・ヴアレー(死の谷)をドライブすることにした。私は成田からラスヴェガスに向かった。飛行機で見下ろすと砂漠に突然灯火の海が現れ、きらびやかなことこの上ない。これもアイデアと財宝投入して.-つの街を造った人間の業、目標意識と行動がセイジ・ブラシ(やまよもぎ)しか育たない砂漠を都会に変化させた際立った例であろう。

空港やホテル、どこに行ってもスロットマシンが設置してある。さすがはギャンブルの街である。フラミンゴ・ホテルに一泊、真似事程度のギャンブルをした。ルーレットで二〇〇ドルを失うのに時間はかからなかった。やり方次第で楽しむことも出来ただろうが、面倒くさくなって賭ける札数を増やしたのは、止める潮時だったようだ。経験することに意義あり、だ。

翌朝セイジ・ブラシ以外何もない荒地を走ること三時間、目的の死の谷に着いた。谷底を走る一本の道を挟んで白っぽい荒地が広がっている。奇妙な形の山肌あり、砂丘あり、乾いた塩の河や渓谷あり、涌き水あり。最北端のスコッティ・キャッスルとバッド・ウオーター問での七五キロに見どころが点在、もちろん、死の谷といえども小部落の民家も存在している。これは鉱山跡の名残であろうか。

中心部ファーナス・クリークから一二マイル地点のストーン・ブリッジを見ての帰りだった。下りのジヤリ道で突然ブレーキがきかなくなった。加速して車が滑って行くではないか。どうしよう! どうして? どうしてブレーキがきかないの? 右足に力が入るが、車はさらに加速するのみ.ああ、横転するぞ。もうだめだ! ああ……。

ハンドルにしがみついた剥郡、轟音とともに車がストップした。 一瞬意識を失っていた。気がつくと、フロント・ガラスがもうもうとした埃で真っ白になり、何も見えなくなった。ああ、何と車が止まったではないか。窓が閉まっていた車の中も攻でもうもうとしているJ何が起こったのか? ここは何処? 車はどちらを向いているのか、何もわからない。ワイフも「死ぬんだ!」と思ったのち意識が失せていた、と言う。

動くかな、とエンジン・キーを回した。エンジンはかかり、アクセルを踏んだら前進した。その時フロント・ガラスの埃が取れた「何と車は逆に坂を上がる方向を向いているではないか。バックして車の方向転換し、さて前進しようとしたら車の前面から埃がドーッと内部に人づてきた。ワイフが「車が壊れたのでしょう!」と叫んだ。降りて調べたら、前輪左側タイヤのホイールとゴム部がはずれ、潰れてジャリの中に沈んでいる。同じ側の後輪もホイールとタイヤ間にジャリが数個食い込みパンクしそうな状態になっている。ようやく状況を把握した。ブレーキがきかなかつたのはローリング現象、スピ-ドとともにタイヤの表面のジャリが、一緒にくっついて回転し、摩擦抵抗が小さくなったせいだろう。さらにタイヤがジャリ道に食い込んで、かなりのジャリがタイヤ内に食い入り、パンクさせたのだろうか。下り坂ゆえ加速も手伝ってハンドルを取られ、スピン{回転)し、それで止まったことがわかった。「駄目だ!」「これまでか!」と剥那に去来した恐怖を思い出しゾーッとした。場合によっては横転を繰り返して車はつぶれ、「死の谷」の名のごとく死への旅立ちとなったに違いない。

さて、パンクだけの被害とわかったものの、これからが大変。タイヤとジャッキを取り出した。アメリカでは初めての体験ゆえ、ジャッキの固定さえ不慣れで思案していたところ、通りかかったジープのおじさんたちが手伝ってくれた。というより、さっさとやってくれてタイヤ交換がほどなく終了。日本のスナック数袋を咄嗟にワイフが差し上げた。アメリカに住んでいたワイフのために日本から持参して車につんでいたものだ。おじさんたちはニコニコと手を振って走り去った。この出来事は我が運転生涯初めての経験であったしあのような恐怖の一瞬では理性も判断も利かない、ということを知った。ただ、運だけで救われた。神のご加護で「生」をいただいたと感謝した。

ショックから覚めやらなかったが、途中、死の谷きっての景観地、ダンテス・ヴュー見学を抜かすわけにはいかない、とワイフが言い、上通路から外れること一三マイル、標高一六六五メートルの高地に向かった。標高差一〇〇〇メートル、夕暮れ時に上る車は私たちの一台のみ、もう七時近くですれ違う車は一台もない。二人とも心細さほひとしおながらも口に出きず、遅い時間を気にしながらなんとか頂ヒの見晴らし場に着いた。それでも三台の先客の車があった。とっくに日は沈み、山陰からの残照に映える紅色の雲の美しいこと。見晴るかす裾野には谷を埋め尽くす塩の河があった。白く浮き立って薄暗い山間と調和し、表現しきれぬ雄大な光景、死のスピンからの生還と、静寂の中のスペクタキュラーな大自然を短時間のうちに経験し、言葉にならない感動で立ち尽くした。立ち去りがたい余韻に後ろ髪をひかれつつそこを山発した。

一路帰路へ、あとは、カー・ジャツクに怯えながら、左右にくねった道を暗闇の中一気に下山するのみ 二人とも心中の複雑な興奮と緊張で身を固くし言葉少なであった。

その日モーテルに落ち着いたのは九時過ぎ、田舎のカジノを兼ねたレストランで、無事であったことに乾杯した。人間の生命とは宿命づけられたものがあるのだろうか。

(一九九六年十月)

『地球千鳥足』 幻冬舎

『地球千鳥足』 幻冬舎

山猫軒ものがたり №37 [雑木林の四季]

小屋を建てる夢 1

南 千代

南 千代

龍ケ谷のみんなは、うちとけてくると、

「よくこんな所に住む気になったなあ。ここは、私らでも龍ケ谷のチベット、と呼んでたくらいでよ。ここらでもー番、陽があたんなくて寒い場所だかんな」

と言った。そして、

「冬の問だけでも陽があたる所に小屋でも建てて、寝起きしたらどうだい」

と、すすめてくれた。

十一月も勤労感謝の日を過ぎると、山猫軒の屋内はすっかり冷え、冬場の室温は零下五度ぐらいになる。家の前の通も凍る。冬は、ギャラりィもさすがに休みにした。

ほんとに、暖かい小屋があるといいな。ひと部屋でかまわない。簡素なべリドに薪ストーブ、小さなテーブルをひとつだけおこう。窓もつけよう。朝は、キリリとした水のように冷たくおいしい空気と、光のおしゃべりで目覚めることができるだろう。l

ストーブで沸かした湯でコーヒーを入れ、.パンを焼いて食べる。それから山猫軒にもどれば今まで通りだ。この想像は、まるで隠れ家造りを企んでいるときのように私たちを楽しくさせた。私は、想像することが大好きだ。それだけで、楽しくなれる。ずっとずっと想像していると、それはほんとにカタチを創ってしまう気もする。

長い夜。夫がテーブルの上で厚紙の小さな家を造っている。

「ぼく、小屋を自分でコツコツと建ててみようかな。土地はどこかに借りてさ。食べ物はほぼ自給できるようになったから、次は家だ。材料になる木さえ手に入れることができれば、何とか建てられると思うんだ」

ちょうどその頃、梅本のコーさんが古くなった家を新築した。聞くと、自分の山の木を材料に使ったこともあるが、かかったという費用が驚くほど安い。一軒の家で数百万円なら、私たちの冬場だけの小屋は、もっと気軽な金額でできるだろう。親から継いだ財産な幸いにも私たちには何ひとつなく.家を建てるなどとは考えたこともなかった。が、夫はキコりたちと親しくなるうちに、また、コーさんの話を聞くうちに、それなら、自分にも何とかなるのではと思い始めたようである。

問題は、貸してくれそうな土地だ。小沢さんに相談に行った。小沢さんもあちこち心あたりを捜してくれるという。場所が、見つかった。龍穏寺から東へ両を越えて、同じ龍ケ谷でも、小沢さんが住む戸神へ向かう途中、山猫軒から約一・五キロの地。山の中の楊たまりに、土地を借りられることになった。

土地の字(あざ)名は、奇しくも「南」。すぐ積には南川という渓流も流れている。

自分たちの手で建てることに決めはしたものの、さて、どう建てるか。夫は、一番簡単に手造りできる家、というとやはり丸太小屋だろうか、と思案している。丸太小屋 ― いわゆるログキャビン? 材料に、木を使いたいことは変わらないが、ログキヤビンというのも、どうもイメージが違うような気がする。

靴をはいたままで生活するログキャビンの暮らしならよいけれど、多湿である日本の気候風土では、農家の土間ならともかく、室内の床の上を土足で歩く生活は難しいのではないだろうか。雨の日など、靴の裏が、とうしても大量の泥を部屋の中に持ち込んでしまう。

もっとも、市街地や整備された別荘地のように、周囲や退路がコンクリートで固められている場所に建つログキャビンは、この場合、全く別の世界である。

家を一歩出たら土である環境のログキャビンでは、どうしても屋内に入る時は、靴を睨ぐことになるだろう。そしてスリッパに履きかえ、また、じゅうたんの上ではスりッパを脱ぎ、こたつに入ってみかんを食べながらテレビを見る……。普通の家でなら何とも感じないそんな暮らしも、これがログキャビンの中での生活となると、想像していて何だかちぐはぐな気分になるのは、私だけだろうか。使いもしない暖炉や薪ストーブが、家の中にインテリアとして飾ってあるのを見かけた時も同様の気分になってしまう。

では、どんな木の家がいいのかとなると、やはり、寝起きできる場とストーブがある小屋というだけで 例にあげることができるような、具体的な建物が出てこない。

私たちは、隣の集落である黒山に住む高橋さんに相談に行った。高橋さんは、身障者用の椅子などを造る木工家である。三宅島で行われた木造伝統工法による家づくりの、図解書の作成作業を終え、この地に帰ってきたばかりであった。何かよいアドバイスが受けられるのではないかと考えたのである。高橋さんは、れい子さんの夫だったので、私たちも幾度か会ったことがあった。

『山猫軒ものがたり』 春秋社

『山猫軒ものがたり』 春秋社

夕焼け小焼け №34 [ふるさと立川・多摩・武蔵]

上村蔵書のはざまで 1

鈴木茂夫

鈴木茂夫

私がどんな書籍を読んでいたかを覚えているままに書き出してみた。

上村良一氏は読書家だ。元事務所の3つの壁面に多くの書籍を収容してある。

日本文学、世界文学の全集があった。哲学書もあった。れは私には宝の山だった。手当たり次第に接した。読書にはジャンルの選択や順序があるのかも知れない。だが私はそのようなものがあることを知らない。なんらかの方針があったわけではない。作家がどのような人であるかは知るよしもない。それこそ手当たり次第に読んだ。上村家のお世話になった3年間の濫読だ。読み終わってはじめて作家と作品について知ることができた。

これは上村蔵書のはざまで私が学んだ随想である。

上村良一氏は読書家だ。元事務所の3つの壁面に多くの書籍を収容してある。

日本文学、世界文学の全集があった。哲学書もあった。れは私には宝の山だった。手当たり次第に接した。読書にはジャンルの選択や順序があるのかも知れない。だが私はそのようなものがあることを知らない。なんらかの方針があったわけではない。作家がどのような人であるかは知るよしもない。それこそ手当たり次第に読んだ。上村家のお世話になった3年間の濫読だ。読み終わってはじめて作家と作品について知ることができた。

これは上村蔵書のはざまで私が学んだ随想である。

学校の授業に追いつくために、英語はもちろん、漢文、日本史などを習得しなければならなかった。帰宅すると、これらの参考書に取り組み午後10時で区切りをつける。

軽く整理体操をしてから好みの読書をはじめた。どれを読んでも面白い。知らなかった世界が広がっているからだ。難しい熟語、単語は、学校の休み時間に漢和辞書をひいて覚えた。

雑ぱくに読み込んでいくと、作家への好き嫌いがでてくる。優しいか難しいかに分かれる。それは作品の文体に触発されたからだ。どのような文体が好ましいかが、頭の中に沈潜する。自分の文章を書くとき、それを手本にすることもある。

私の文学作品に関する基礎知識はこうして養われた。この中には東京へ出てから読んだものも混交している。またこれらの中には途中で投げ出したものもある。

本棚と本棚のはざまに座り込んで本とのつきあいを書き留めてみた。

軽く整理体操をしてから好みの読書をはじめた。どれを読んでも面白い。知らなかった世界が広がっているからだ。難しい熟語、単語は、学校の休み時間に漢和辞書をひいて覚えた。

雑ぱくに読み込んでいくと、作家への好き嫌いがでてくる。優しいか難しいかに分かれる。それは作品の文体に触発されたからだ。どのような文体が好ましいかが、頭の中に沈潜する。自分の文章を書くとき、それを手本にすることもある。

私の文学作品に関する基礎知識はこうして養われた。この中には東京へ出てから読んだものも混交している。またこれらの中には途中で投げ出したものもある。

本棚と本棚のはざまに座り込んで本とのつきあいを書き留めてみた。

尾崎紅葉「金色夜叉」、幸田露伴「五重塔」森鴎外「高瀬舟」、二葉亭四迷「浮雲」、島崎藤村「夜明け前」、正岡子規「病牀六尺」、福沢諭吉「学問のすゝめ」、夏目漱石「こころ」、国木田独歩「武蔵野」、徳冨蘆花「不如帰」、泉鏡花「高野聖」、吉川英治「宮本武蔵」、永井荷風「ふらんす物語」、坪内逍遙「沙翁全集」小林秀雄「様々なる意匠」、志賀直哉「暗夜行路」

シェイクスピア全集がある。坪内逍遙がそのすべてを翻訳している。私はその中の「ジュリアス・シーザー」が好きだ。

3月15日、不吉なことが起きるとの予言をよそに、シーザーは群衆の中に出ていく。雷鳴がとどろくなかで、数人の刺客に襲われる。そこにブルータスを認め、「や、ブルータス、お前までが、ぢゃ、もう」言い終わって シーザーは死んだ。

3月15日、不吉なことが起きるとの予言をよそに、シーザーは群衆の中に出ていく。雷鳴がとどろくなかで、数人の刺客に襲われる。そこにブルータスを認め、「や、ブルータス、お前までが、ぢゃ、もう」言い終わって シーザーは死んだ。

ブルータスは語る。

「此の群衆中にシーザーの真の親友が居らるるなら,予は其人に対って言ひます。ブルータスのシーザーを愛する心も決して其人劣らなかったと。では何故ブルータスはシーザーに敵対したか、と若し其の人が問はれるなら,予は斯う答へる。それはシーザーを愛する心が浅かった為ではない。ローマを愛する心が更にそれよりも深かった為であると」

ブルータスは雄弁に自らの行動を正当化した。

この後に、アントーニオが語る。シーザーを称え、ブルータスを糾弾する。アントーニオの弁舌はブルータスを上回るのだ。 二人の対立する雄弁が盛り上がる。

「此の群衆中にシーザーの真の親友が居らるるなら,予は其人に対って言ひます。ブルータスのシーザーを愛する心も決して其人劣らなかったと。では何故ブルータスはシーザーに敵対したか、と若し其の人が問はれるなら,予は斯う答へる。それはシーザーを愛する心が浅かった為ではない。ローマを愛する心が更にそれよりも深かった為であると」

ブルータスは雄弁に自らの行動を正当化した。

この後に、アントーニオが語る。シーザーを称え、ブルータスを糾弾する。アントーニオの弁舌はブルータスを上回るのだ。 二人の対立する雄弁が盛り上がる。

出隆「哲学以前」、谷崎潤一郎「春琴抄」、小泉信三「共産主義批判の常識」、倉田百三「出家とその弟子」、斎藤茂吉「赤光」。与謝野晶子「みだれ髪」、野上弥生子「海神丸」、武者小路実篤「友情」、芥川龍之介「地獄変」、林芙美子「放浪記」、宮沢賢治「銀河鉄道の夜」、西田幾太郎「善の研究」、宇野千代「色ざんげ」佐藤春夫「田園の憂鬱」、原田康子「挽歌」田辺聖子「感傷旅行」林芙美子「放浪記」、城山三郎「落日燃ゆ」、 幸田文「流れる」、

「共産主義批判の常識」は、左翼のパンフレットを読んで共産主義に共感を抱いていた私を根底から揺さぶった。労働が価値を生み出すという左翼の主張に対して、

「深海の底にもぐって採取される真珠は高い価値を持っている。 しかしこの価値は果たして潜水労働によって造り出されたものであるか。真珠と同じ深さの海底から同じ困難さをもって採取されるものは、役に立つものも立たないものも、美麗なるものもならざるものも、如何なるものも皆等しき価値を有すると考えられるか、何人もそうでないことを承知している。第一、人はそのような役に立たぬ、或いは美しからぬ物を採取するために潜水の労苦を敢えて忍ぶという如き物好きをせぬであろう。ということは、価値は労働によって造り出されるのではなくて、物に価値あればこそ、人がそのため労働を費していとわという方が真実なのである」

私は何を言っているのか反発した。だがこの主張に反論することができなかった。この意見を左翼の友人に語ると、反動学者の戯言だと言ったが、明快な意見を聞くことはなかった。

「深海の底にもぐって採取される真珠は高い価値を持っている。 しかしこの価値は果たして潜水労働によって造り出されたものであるか。真珠と同じ深さの海底から同じ困難さをもって採取されるものは、役に立つものも立たないものも、美麗なるものもならざるものも、如何なるものも皆等しき価値を有すると考えられるか、何人もそうでないことを承知している。第一、人はそのような役に立たぬ、或いは美しからぬ物を採取するために潜水の労苦を敢えて忍ぶという如き物好きをせぬであろう。ということは、価値は労働によって造り出されるのではなくて、物に価値あればこそ、人がそのため労働を費していとわという方が真実なのである」

私は何を言っているのか反発した。だがこの主張に反論することができなかった。この意見を左翼の友人に語ると、反動学者の戯言だと言ったが、明快な意見を聞くことはなかった。

「哲学以前」は哲学の手引き書だった。しかし受験生には無縁、入学してから哲学を考えられる。作者は日本共産党に入党、除名されるなど振幅が大きい。

「善の研究」は、1つの事柄を受け止めると主語や述語に整理して、意味のある文章に転換していく。それ以前の主語もない、述語にも分かれる以前の渾然とした思いを大事にする。それを純粋経験という。わからないままに心惹かれた。

「善の研究」は、1つの事柄を受け止めると主語や述語に整理して、意味のある文章に転換していく。それ以前の主語もない、述語にも分かれる以前の渾然とした思いを大事にする。それを純粋経験という。わからないままに心惹かれた。

ボリス・パステルナーク「ドクトル・ジバゴ」、ウラジーミル・マヤコフスキー「マヤコフスキー詩集」、ミハイル・ショーロホフ「静かなドン」、 アレクサンドル・ソルジェニーツィン「収容所群島」、イリヤ・エレンブルグ「パリ陥落」、アレクサンドル・ファジェーエフ「若き親衛隊」、ミハイル・レールモントフ「現代の英雄」、 マキシム・ゴーリキー「母」、ニコライ・ゴーゴリ「外套」、アレクさんドル・プーシキン「プーシキン詩集」、フョードル・ドストエフスキー「罪と罰」、レフ・トルストイ「戦争と平和」、イワン・ツルゲーネフ「猟人日記」、アントン・チェーホフ「桜の園」、ミハイル・アルツィバーシェフ「サーニン」、イワン・ゴンチャロフ「オブローモフ」、ニコライ・ネクラーソフ「ロシアは誰に住みよいか」、 アレクサンドル・ゲルツェン「誰の罪」、ニコライ・オストロフスキー「鋼鉄はいかに鍛えられたか」、コンスタンチン・シーモノフ「プラーグの栗並木の下で」、

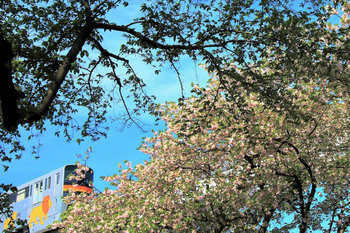

線路はつづくよ~昭和の鉄路の風景に魅せられて №223 [ふるさと立川・多摩・武蔵]

葉桜と八重桜・立川モノレール

岩本啓介

岩本啓介

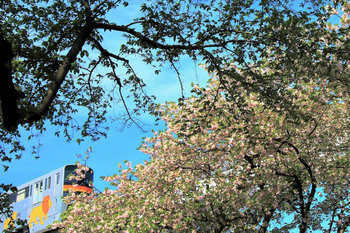

多磨モノレールと奥多摩街道が交差するモノレールの高架下から

見上げるように撮った一枚です。桜は葉桜となり、八重桜が満開でした

柴崎体育館駅~甲州街駅

2017年4月25日15:22

押し花絵の世界 №201 [ふるさと立川・多摩・武蔵]

「アスターとオステオスペルマム」

押し花作家 山﨑房枝

20cm×16cm

どこにでも飾りやすい小さくてシンプルなサイズの額に、ブルーの鮮やかなアスターと、毎年のように新種が発表されるオステオスペルマムを使用してシンプルに仕上げました。

赤川ボンズと愉快な仲間たちⅡ №55 [ふるさと立川・多摩・武蔵]

森と泉と命の木

銅板造形作家 赤川政由

銅板造形作家 赤川政由

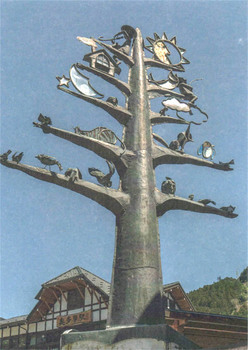

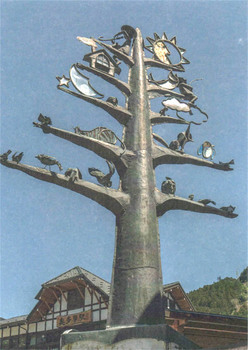

奥多摩綴奥多摩駅前観光協会

奥多摩駅前の観光案内所にあるモニュメント。この土地は国定公園の入り口。山々の樹々は、だんだん枯れかけている…と小鳥たちが何やら騒いでいる。動物たちもやって来て心配そうだ。ブッポウソウの家は木の葉すくで、本当は鳴いている。キツネがウソを見破っている。

奥多摩駅前の観光案内所にあるモニュメント。この土地は国定公園の入り口。山々の樹々は、だんだん枯れかけている…と小鳥たちが何やら騒いでいる。動物たちもやって来て心配そうだ。ブッポウソウの家は木の葉すくで、本当は鳴いている。キツネがウソを見破っている。

人々が暮らすには自然を守らなければならない。そんな思いで作られた命の木は足元にはヤマセミの噴水があり、ここから水がやがて多摩川に流れていくというイメージ。

多摩のむかし道と伝説の旅 №124 [ふるさと立川・多摩・武蔵]

多摩のむかし道と伝説の旅(№29)

ー西多摩の多摩川河畔の桜道を行く-4

原田環爾

これより羽村駅へ向かうこととする。お寺坂と呼ばれる切り通しになった急坂の上り口には、長編小説「大菩薩峠」で知られる中山介山の眠る禅林寺がある。墓は寺の裏のハケの上の墓苑の中ほどにある。禅林寺は文禄2年(1593)島田氏の祖島田九郎右衛門を開基に、円覚寺の三伯禅師の弟子春覚禅師を開山として創建された臨済宗建長寺派の寺だ。古い地名の東ヶ谷戸にあることから山号を東谷山と号す。また禅林寺の寺名は建長寺の「天下禅林」の額の二字をもらったものという。本尊は如意輪観音。他に豊臣秀吉縁の観音像がある。境内には天明4年(1784)の大飢饉の際に農民一揆で犠牲となった9名を義民として称え、明治27年建立された天明義挙の碑がある。また裏の丘の上の墓苑の中ほどには、長編小説「大菩薩峠」の著者として知られる中里介山の墓がある。

これより羽村駅へ向かうこととする。お寺坂と呼ばれる切り通しになった急坂の上り口には、長編小説「大菩薩峠」で知られる中山介山の眠る禅林寺がある。墓は寺の裏のハケの上の墓苑の中ほどにある。禅林寺は文禄2年(1593)島田氏の祖島田九郎右衛門を開基に、円覚寺の三伯禅師の弟子春覚禅師を開山として創建された臨済宗建長寺派の寺だ。古い地名の東ヶ谷戸にあることから山号を東谷山と号す。また禅林寺の寺名は建長寺の「天下禅林」の額の二字をもらったものという。本尊は如意輪観音。他に豊臣秀吉縁の観音像がある。境内には天明4年(1784)の大飢饉の際に農民一揆で犠牲となった9名を義民として称え、明治27年建立された天明義挙の碑がある。また裏の丘の上の墓苑の中ほどには、長編小説「大菩薩峠」の著者として知られる中里介山の墓がある。禅林寺を後にし切り通しになった急坂のお寺坂を上る。坂道途中左に「馬の水飲み場跡」と称する石垣で囲まれた遺跡が残されている。坂の下の農民達は、段丘上の畑に肥料を運んだり収穫物を運んだりするのに、馬に荷車を引かせた。急坂で疲れた馬にここで水を飲ませたという。また明治27年(1894)以降は、多摩川の砂利を羽村駅まで運搬する馬の水飲み場として大いに利用されたという。明治の中頃までは荷車がやっと通れる程度の道幅だったという。

お寺坂を上がり切ると3本の道が交差する新奥多摩街道の交差点に出る。ちなみに北西から東南にかけて斜めに交差する細い道筋は旧鎌倉街道である。辻の一角にこの古道の由緒書が立っている。由緒書によれば、羽村の旧鎌倉街道は、ここより北方へ約3kmの所にあった青梅市新町の「六道の辻」から羽村駅の西を通り、羽村東小学校の校庭を斜めに横切って遠江坂を下り、多摩川を越え、あきる野市折立を経て滝山方面へ向かっていたという。入間市金子付近では、竹付街道とも言われ、玉川上水の羽村堰へ蛇籠用の竹材などを運搬した道筋であったという。

お寺坂を上がり切ると3本の道が交差する新奥多摩街道の交差点に出る。ちなみに北西から東南にかけて斜めに交差する細い道筋は旧鎌倉街道である。辻の一角にこの古道の由緒書が立っている。由緒書によれば、羽村の旧鎌倉街道は、ここより北方へ約3kmの所にあった青梅市新町の「六道の辻」から羽村駅の西を通り、羽村東小学校の校庭を斜めに横切って遠江坂を下り、多摩川を越え、あきる野市折立を経て滝山方面へ向かっていたという。入間市金子付近では、竹付街道とも言われ、玉川上水の羽村堰へ蛇籠用の竹材などを運搬した道筋であったという。辻を渡れば羽村駅はもう目前だ。(この項 後篇へつづく)

前の20件 | -