夕焼け小焼け №34 [ふるさと立川・多摩・武蔵]

上村蔵書のはざまで 1

鈴木茂夫

鈴木茂夫

私がどんな書籍を読んでいたかを覚えているままに書き出してみた。

上村良一氏は読書家だ。元事務所の3つの壁面に多くの書籍を収容してある。

日本文学、世界文学の全集があった。哲学書もあった。れは私には宝の山だった。手当たり次第に接した。読書にはジャンルの選択や順序があるのかも知れない。だが私はそのようなものがあることを知らない。なんらかの方針があったわけではない。作家がどのような人であるかは知るよしもない。それこそ手当たり次第に読んだ。上村家のお世話になった3年間の濫読だ。読み終わってはじめて作家と作品について知ることができた。

これは上村蔵書のはざまで私が学んだ随想である。

上村良一氏は読書家だ。元事務所の3つの壁面に多くの書籍を収容してある。

日本文学、世界文学の全集があった。哲学書もあった。れは私には宝の山だった。手当たり次第に接した。読書にはジャンルの選択や順序があるのかも知れない。だが私はそのようなものがあることを知らない。なんらかの方針があったわけではない。作家がどのような人であるかは知るよしもない。それこそ手当たり次第に読んだ。上村家のお世話になった3年間の濫読だ。読み終わってはじめて作家と作品について知ることができた。

これは上村蔵書のはざまで私が学んだ随想である。

学校の授業に追いつくために、英語はもちろん、漢文、日本史などを習得しなければならなかった。帰宅すると、これらの参考書に取り組み午後10時で区切りをつける。

軽く整理体操をしてから好みの読書をはじめた。どれを読んでも面白い。知らなかった世界が広がっているからだ。難しい熟語、単語は、学校の休み時間に漢和辞書をひいて覚えた。

雑ぱくに読み込んでいくと、作家への好き嫌いがでてくる。優しいか難しいかに分かれる。それは作品の文体に触発されたからだ。どのような文体が好ましいかが、頭の中に沈潜する。自分の文章を書くとき、それを手本にすることもある。

私の文学作品に関する基礎知識はこうして養われた。この中には東京へ出てから読んだものも混交している。またこれらの中には途中で投げ出したものもある。

本棚と本棚のはざまに座り込んで本とのつきあいを書き留めてみた。

軽く整理体操をしてから好みの読書をはじめた。どれを読んでも面白い。知らなかった世界が広がっているからだ。難しい熟語、単語は、学校の休み時間に漢和辞書をひいて覚えた。

雑ぱくに読み込んでいくと、作家への好き嫌いがでてくる。優しいか難しいかに分かれる。それは作品の文体に触発されたからだ。どのような文体が好ましいかが、頭の中に沈潜する。自分の文章を書くとき、それを手本にすることもある。

私の文学作品に関する基礎知識はこうして養われた。この中には東京へ出てから読んだものも混交している。またこれらの中には途中で投げ出したものもある。

本棚と本棚のはざまに座り込んで本とのつきあいを書き留めてみた。

尾崎紅葉「金色夜叉」、幸田露伴「五重塔」森鴎外「高瀬舟」、二葉亭四迷「浮雲」、島崎藤村「夜明け前」、正岡子規「病牀六尺」、福沢諭吉「学問のすゝめ」、夏目漱石「こころ」、国木田独歩「武蔵野」、徳冨蘆花「不如帰」、泉鏡花「高野聖」、吉川英治「宮本武蔵」、永井荷風「ふらんす物語」、坪内逍遙「沙翁全集」小林秀雄「様々なる意匠」、志賀直哉「暗夜行路」

シェイクスピア全集がある。坪内逍遙がそのすべてを翻訳している。私はその中の「ジュリアス・シーザー」が好きだ。

3月15日、不吉なことが起きるとの予言をよそに、シーザーは群衆の中に出ていく。雷鳴がとどろくなかで、数人の刺客に襲われる。そこにブルータスを認め、「や、ブルータス、お前までが、ぢゃ、もう」言い終わって シーザーは死んだ。

3月15日、不吉なことが起きるとの予言をよそに、シーザーは群衆の中に出ていく。雷鳴がとどろくなかで、数人の刺客に襲われる。そこにブルータスを認め、「や、ブルータス、お前までが、ぢゃ、もう」言い終わって シーザーは死んだ。

ブルータスは語る。

「此の群衆中にシーザーの真の親友が居らるるなら,予は其人に対って言ひます。ブルータスのシーザーを愛する心も決して其人劣らなかったと。では何故ブルータスはシーザーに敵対したか、と若し其の人が問はれるなら,予は斯う答へる。それはシーザーを愛する心が浅かった為ではない。ローマを愛する心が更にそれよりも深かった為であると」

ブルータスは雄弁に自らの行動を正当化した。

この後に、アントーニオが語る。シーザーを称え、ブルータスを糾弾する。アントーニオの弁舌はブルータスを上回るのだ。 二人の対立する雄弁が盛り上がる。

「此の群衆中にシーザーの真の親友が居らるるなら,予は其人に対って言ひます。ブルータスのシーザーを愛する心も決して其人劣らなかったと。では何故ブルータスはシーザーに敵対したか、と若し其の人が問はれるなら,予は斯う答へる。それはシーザーを愛する心が浅かった為ではない。ローマを愛する心が更にそれよりも深かった為であると」

ブルータスは雄弁に自らの行動を正当化した。

この後に、アントーニオが語る。シーザーを称え、ブルータスを糾弾する。アントーニオの弁舌はブルータスを上回るのだ。 二人の対立する雄弁が盛り上がる。

出隆「哲学以前」、谷崎潤一郎「春琴抄」、小泉信三「共産主義批判の常識」、倉田百三「出家とその弟子」、斎藤茂吉「赤光」。与謝野晶子「みだれ髪」、野上弥生子「海神丸」、武者小路実篤「友情」、芥川龍之介「地獄変」、林芙美子「放浪記」、宮沢賢治「銀河鉄道の夜」、西田幾太郎「善の研究」、宇野千代「色ざんげ」佐藤春夫「田園の憂鬱」、原田康子「挽歌」田辺聖子「感傷旅行」林芙美子「放浪記」、城山三郎「落日燃ゆ」、 幸田文「流れる」、

「共産主義批判の常識」は、左翼のパンフレットを読んで共産主義に共感を抱いていた私を根底から揺さぶった。労働が価値を生み出すという左翼の主張に対して、

「深海の底にもぐって採取される真珠は高い価値を持っている。 しかしこの価値は果たして潜水労働によって造り出されたものであるか。真珠と同じ深さの海底から同じ困難さをもって採取されるものは、役に立つものも立たないものも、美麗なるものもならざるものも、如何なるものも皆等しき価値を有すると考えられるか、何人もそうでないことを承知している。第一、人はそのような役に立たぬ、或いは美しからぬ物を採取するために潜水の労苦を敢えて忍ぶという如き物好きをせぬであろう。ということは、価値は労働によって造り出されるのではなくて、物に価値あればこそ、人がそのため労働を費していとわという方が真実なのである」

私は何を言っているのか反発した。だがこの主張に反論することができなかった。この意見を左翼の友人に語ると、反動学者の戯言だと言ったが、明快な意見を聞くことはなかった。

「深海の底にもぐって採取される真珠は高い価値を持っている。 しかしこの価値は果たして潜水労働によって造り出されたものであるか。真珠と同じ深さの海底から同じ困難さをもって採取されるものは、役に立つものも立たないものも、美麗なるものもならざるものも、如何なるものも皆等しき価値を有すると考えられるか、何人もそうでないことを承知している。第一、人はそのような役に立たぬ、或いは美しからぬ物を採取するために潜水の労苦を敢えて忍ぶという如き物好きをせぬであろう。ということは、価値は労働によって造り出されるのではなくて、物に価値あればこそ、人がそのため労働を費していとわという方が真実なのである」

私は何を言っているのか反発した。だがこの主張に反論することができなかった。この意見を左翼の友人に語ると、反動学者の戯言だと言ったが、明快な意見を聞くことはなかった。

「哲学以前」は哲学の手引き書だった。しかし受験生には無縁、入学してから哲学を考えられる。作者は日本共産党に入党、除名されるなど振幅が大きい。

「善の研究」は、1つの事柄を受け止めると主語や述語に整理して、意味のある文章に転換していく。それ以前の主語もない、述語にも分かれる以前の渾然とした思いを大事にする。それを純粋経験という。わからないままに心惹かれた。

「善の研究」は、1つの事柄を受け止めると主語や述語に整理して、意味のある文章に転換していく。それ以前の主語もない、述語にも分かれる以前の渾然とした思いを大事にする。それを純粋経験という。わからないままに心惹かれた。

ボリス・パステルナーク「ドクトル・ジバゴ」、ウラジーミル・マヤコフスキー「マヤコフスキー詩集」、ミハイル・ショーロホフ「静かなドン」、 アレクサンドル・ソルジェニーツィン「収容所群島」、イリヤ・エレンブルグ「パリ陥落」、アレクサンドル・ファジェーエフ「若き親衛隊」、ミハイル・レールモントフ「現代の英雄」、 マキシム・ゴーリキー「母」、ニコライ・ゴーゴリ「外套」、アレクさんドル・プーシキン「プーシキン詩集」、フョードル・ドストエフスキー「罪と罰」、レフ・トルストイ「戦争と平和」、イワン・ツルゲーネフ「猟人日記」、アントン・チェーホフ「桜の園」、ミハイル・アルツィバーシェフ「サーニン」、イワン・ゴンチャロフ「オブローモフ」、ニコライ・ネクラーソフ「ロシアは誰に住みよいか」、 アレクサンドル・ゲルツェン「誰の罪」、ニコライ・オストロフスキー「鋼鉄はいかに鍛えられたか」、コンスタンチン・シーモノフ「プラーグの栗並木の下で」、

線路はつづくよ~昭和の鉄路の風景に魅せられて №223 [ふるさと立川・多摩・武蔵]

葉桜と八重桜・立川モノレール

岩本啓介

岩本啓介

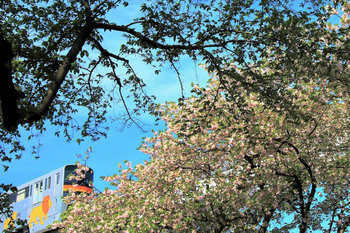

多磨モノレールと奥多摩街道が交差するモノレールの高架下から

見上げるように撮った一枚です。桜は葉桜となり、八重桜が満開でした

柴崎体育館駅~甲州街駅

2017年4月25日15:22

押し花絵の世界 №201 [ふるさと立川・多摩・武蔵]

「アスターとオステオスペルマム」

押し花作家 山﨑房枝

20cm×16cm

どこにでも飾りやすい小さくてシンプルなサイズの額に、ブルーの鮮やかなアスターと、毎年のように新種が発表されるオステオスペルマムを使用してシンプルに仕上げました。

赤川ボンズと愉快な仲間たちⅡ №55 [ふるさと立川・多摩・武蔵]

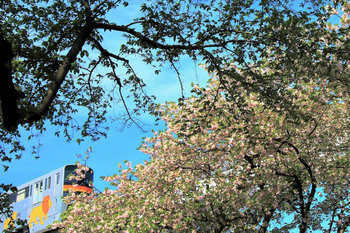

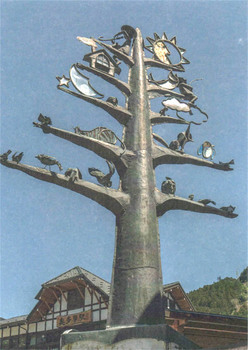

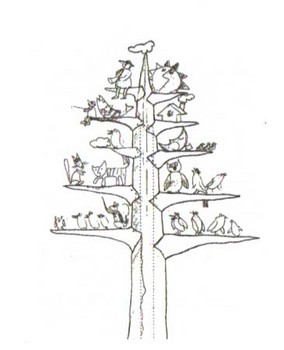

森と泉と命の木

銅板造形作家 赤川政由

銅板造形作家 赤川政由

奥多摩綴奥多摩駅前観光協会

奥多摩駅前の観光案内所にあるモニュメント。この土地は国定公園の入り口。山々の樹々は、だんだん枯れかけている…と小鳥たちが何やら騒いでいる。動物たちもやって来て心配そうだ。ブッポウソウの家は木の葉すくで、本当は鳴いている。キツネがウソを見破っている。

奥多摩駅前の観光案内所にあるモニュメント。この土地は国定公園の入り口。山々の樹々は、だんだん枯れかけている…と小鳥たちが何やら騒いでいる。動物たちもやって来て心配そうだ。ブッポウソウの家は木の葉すくで、本当は鳴いている。キツネがウソを見破っている。

人々が暮らすには自然を守らなければならない。そんな思いで作られた命の木は足元にはヤマセミの噴水があり、ここから水がやがて多摩川に流れていくというイメージ。

多摩のむかし道と伝説の旅 №124 [ふるさと立川・多摩・武蔵]

多摩のむかし道と伝説の旅(№29)

ー西多摩の多摩川河畔の桜道を行く-4

原田環爾

これより羽村駅へ向かうこととする。お寺坂と呼ばれる切り通しになった急坂の上り口には、長編小説「大菩薩峠」で知られる中山介山の眠る禅林寺がある。墓は寺の裏のハケの上の墓苑の中ほどにある。禅林寺は文禄2年(1593)島田氏の祖島田九郎右衛門を開基に、円覚寺の三伯禅師の弟子春覚禅師を開山として創建された臨済宗建長寺派の寺だ。古い地名の東ヶ谷戸にあることから山号を東谷山と号す。また禅林寺の寺名は建長寺の「天下禅林」の額の二字をもらったものという。本尊は如意輪観音。他に豊臣秀吉縁の観音像がある。境内には天明4年(1784)の大飢饉の際に農民一揆で犠牲となった9名を義民として称え、明治27年建立された天明義挙の碑がある。また裏の丘の上の墓苑の中ほどには、長編小説「大菩薩峠」の著者として知られる中里介山の墓がある。

これより羽村駅へ向かうこととする。お寺坂と呼ばれる切り通しになった急坂の上り口には、長編小説「大菩薩峠」で知られる中山介山の眠る禅林寺がある。墓は寺の裏のハケの上の墓苑の中ほどにある。禅林寺は文禄2年(1593)島田氏の祖島田九郎右衛門を開基に、円覚寺の三伯禅師の弟子春覚禅師を開山として創建された臨済宗建長寺派の寺だ。古い地名の東ヶ谷戸にあることから山号を東谷山と号す。また禅林寺の寺名は建長寺の「天下禅林」の額の二字をもらったものという。本尊は如意輪観音。他に豊臣秀吉縁の観音像がある。境内には天明4年(1784)の大飢饉の際に農民一揆で犠牲となった9名を義民として称え、明治27年建立された天明義挙の碑がある。また裏の丘の上の墓苑の中ほどには、長編小説「大菩薩峠」の著者として知られる中里介山の墓がある。禅林寺を後にし切り通しになった急坂のお寺坂を上る。坂道途中左に「馬の水飲み場跡」と称する石垣で囲まれた遺跡が残されている。坂の下の農民達は、段丘上の畑に肥料を運んだり収穫物を運んだりするのに、馬に荷車を引かせた。急坂で疲れた馬にここで水を飲ませたという。また明治27年(1894)以降は、多摩川の砂利を羽村駅まで運搬する馬の水飲み場として大いに利用されたという。明治の中頃までは荷車がやっと通れる程度の道幅だったという。

お寺坂を上がり切ると3本の道が交差する新奥多摩街道の交差点に出る。ちなみに北西から東南にかけて斜めに交差する細い道筋は旧鎌倉街道である。辻の一角にこの古道の由緒書が立っている。由緒書によれば、羽村の旧鎌倉街道は、ここより北方へ約3kmの所にあった青梅市新町の「六道の辻」から羽村駅の西を通り、羽村東小学校の校庭を斜めに横切って遠江坂を下り、多摩川を越え、あきる野市折立を経て滝山方面へ向かっていたという。入間市金子付近では、竹付街道とも言われ、玉川上水の羽村堰へ蛇籠用の竹材などを運搬した道筋であったという。

お寺坂を上がり切ると3本の道が交差する新奥多摩街道の交差点に出る。ちなみに北西から東南にかけて斜めに交差する細い道筋は旧鎌倉街道である。辻の一角にこの古道の由緒書が立っている。由緒書によれば、羽村の旧鎌倉街道は、ここより北方へ約3kmの所にあった青梅市新町の「六道の辻」から羽村駅の西を通り、羽村東小学校の校庭を斜めに横切って遠江坂を下り、多摩川を越え、あきる野市折立を経て滝山方面へ向かっていたという。入間市金子付近では、竹付街道とも言われ、玉川上水の羽村堰へ蛇籠用の竹材などを運搬した道筋であったという。辻を渡れば羽村駅はもう目前だ。(この項 後篇へつづく)

夕焼け小焼け №33 [ふるさと立川・多摩・武蔵]

新聞『葦笛』

鈴木茂夫

鈴木茂夫

昭和22年(1947) 4月 12日土曜日。

午前中だけの授業が終わった5年1組。みんな昼飯をおえると帰っていった。がらんとした教室に、いつも語り合う4人がなんとなく教室に居残った。

服部、増井、小原、そして私だ。いつも議論する。

新聞やラジオで問題としている「天皇制」を取り上げたこともある。

天皇の権限を縮小して,将来は大統領制にするのがいいと、服部、鈴木で主張した。 日本は天皇を憧れの中心として、心の繋がりを持っている国家なのだと小原、増井が反論した。

「天皇の姿を思い出したよ」

小原が呟いた。

昭和21年(1946年)2月から天皇の発案により、近県を手はじめに各地を巡幸されている。背広姿でソフト帽をかむつた天皇は笑顔で手を振っていた。戦災に痛めつけられた国民感情は、天皇の飾らない親愛の思いに接した。人びとは辛い思い出を抱きながら、天皇と一体感で結ばれていた。天皇はまぎれもない国民の天皇だった。

10月22日、天皇は名古屋を訪問。私たちも歓迎の列に加わった。天皇を目の当たりにして感動した。日本人として心のつながりを感じたのだ。

「天皇は大切にするべきだ」

増井が言い切ると、議論は止まった。

夢中になって議論するのだが、服部が新聞や総合雑誌からの受け売りしているに過ぎないと指摘し、バカバカしくなって止めた。

増井士郎が口を開いた。

「1年先輩の山下さんが,われわれの学校新聞『惟信週報』と名付け、手書きの原稿を謄写版(鉄筆でロウ紙原紙に字を書く。その原紙を木枠の刷り台に取り付け、インクをつけたローラーを原紙に転がし印刷する)で制作していただろ。山下さんは今年卒業したから、『惟信週報』はなくなる。これの代わりを出すのはどうだろう」

「謄写版印刷は手間がかかりすぎる。やるなら活版印刷が良いぞ」

「活版には賛成だ」

服部英二がうなずいた。題名はどうすると、つぎつぎに意見が出た。

『惟信中学新聞』こ『新聞惟信』『惟信週報』『惟信タイムス』『新聞ひいらぎ』

増井が黒板に書き出した。

「それぞれもっともな題名だが、なんとなくぴたっとせんな」

小原重二が頭をふりながら呟いた。

「学校のそばを流れる庄内川には葦が茂ってる。『葦笛』はどうだろう」」

これは私・鈴木茂夫の意見だ。

「葦笛は女学校の新聞みたいな感じがするが、在来の枠にはまらない新鮮さがある」

「まあええわ。それでやろまいか」

服部の一声で題名は決まった。

発行は月に1回。タブロイド判。200部刷ろう。先生の協力も求める。定価は5円。4年生の岡本の家は印刷所だから、お願いしよう。創刊号の売り上げで、印刷代は払う。

「ところで誰が編集長をやるんだ」

「鈴木、君がやれ」

私はうなずいた。

「会計は小原頼むぞ」

残る2人は、さしずめ論説委員と記者だ。服部が、

「俺は詩というか随筆というか,そんなのを書きたい」

「僕は英語の詩を訳して載せたい」

増井の頭には、すでに対象としているのがあるようだ。

創刊号の1面を飾るのには何がいいと考えていたら、愛知一中とのバスケットボールの試合があった。勝てば金沢で開かれる第2回国民体育大会の愛知県代表として参加できるのだ。われわれ「葦笛」編集部は全員応援に参加した。

試合は惟信中学体育館で行われた。愛知一中から選手のほかに数十人の生徒が応援にと同行していた。

試合に先立ち、体育の桜井義高先生は、

「愛知一中にはバスケットボールの伝統がある。これまで試合してわれわれは勝ったことがない。きょうも必ず勝つつもりで来ているはずだ。君たちには何があるかな。これまで練習してきた成果に自信を持て。勝つと思うことだ。私は君たちを信じる」

体育館は応援の生徒で身動きできない。

試合開始。双方5人の選手がコートに入った。

第1クォーター。一中の選手はみんな背高だ。軽やかにパスを回す。ロングシュートで6ポイント獲得。惟信は動きが鈍い。

第2クォーター。桜井先生に指示されて動きが活発になる。ボールを保持し、ランニングシュート、ロングシュートを決め6点。

第3クォーター。一中も猛反撃。相次いでシュート。8点獲得。惟信押され気味。う

第4クォーター。惟信も立ち直って攻勢。動きが敏捷になりシュートが決まる。12点。

一中も選手を替えて攻勢に立つ。4点獲得。惟信の動きは一中を上回る。シュートで8点。

思いもかけず惟信が勝利した。選手に涙が光る。

試合から3日、選手は名古屋駅に集まった。金沢をめざすのだ。

見送りに来た永田正一が、

「惟信中学校歌を歌うぞ」

ここは尾張の 広野のもなか 富と文化の 新たに栄え

国の柱と 立つ中京の中にも若き 町のまなびや

新興の気を 身に負いしめて 堅実勤勉 二つの旗を

旗色著るく かゝげて進み われらの校風 高くも揚げよ

選手は整列して頭を下げていた。

スクラムを組んで歌う。私ははじめて聞く校歌だ。 惟信中学も悪くないなと思った。

「葦笛」の1面トップは惟信の勝利だ。

惟信中学が勝った

宿敵愛知一中を撃破

「撃破は戦争中の用語だけど、これでいいか」

服部がうなずいて了解したようだ。

小原が学校教育制度が新しくなり、63制になる解説記事を担当した。

現在、われわれの在籍している5年制の県立中学は今年度で終わり、来年度つまり昭和23年には新制の高等学校になる。現在の5年生は進級して高校の3年生になる。現在の4年生は2年生、3年生は1年生になる。2年生と1年生は、惟信高等学校の併設中学の生徒になる。

私はふと思いついた。

「今はなんでも民主主義と言わないと通りが悪い。俺たちも民主主義を載せよう」

服部がいぶかしげな顔だ。

「民主主義を話すのにどの先生がいいんだ」

「うちの学校の先生だと、なかなか決まらない。俺の思いは、民主主義さんに話してもらうんだよ」

「わからんな。民主主義さんてなんだ。どういう意味だ。簡単に言えよ」

「俺たちは占領されてるよな。占領しているのはアメリカさんだ。名古屋の軍政部がある。アメリカの兵隊に話してもらうんだよ」

「それはいいけど、ボクらは知らんぞ」

「訪ねりゃいいんだよ。そろっていこまいか」

そこで私たちは、軍政部を訪ねようと出かけた。県庁と市役所の向かい側にこじんまりした建物があった。増井がここは海軍が使っていたところだという。

Nagoya Military Governent Civil Infotmation and Education と標識があった。

入り口に一人の日本人が受付に立っていた。

「僕らは民主主義の話を聞きに来たんです」

「何っ、民主主義だと。分かったちょっと待ってて」

男は二階に駆け上がっていった。しばらくすると、男は一人のアメリカ兵を連れてきた。

背格好はそんなに高くない。明るい笑顔で、

「やあみんな、僕はBruce E Robinsonだ。corporalだ」

はじめて聞くアメリカ人の英語だ。通訳の人がいるものと思っていたのだ。

僕たちは顔を見合わせた。目顔で増井にしゃべるようにうながした。増井は頬を紅潮させているが、首を振った。三人に押し出されるように私が前に出た。

「僕たちは惟信中学の生徒、5年生です。今、学校の新聞をだそうとしている。その第1号に民主主義とは何かを載せたい。あなたにそれをお願いしたい」

私は知っている単語を並べた。文法のことなぞ、かまっていられない。話さなければ。

Bruce は右手の拳に親指を立ててうなずいた。

「わかった。2階においで」

2階は事務室だ。20人近い人たちが事務を執っていた。

Bruceは僕たちを座らせると、リンカーンの話をはじめた。

「ゆっくり話して」

僕たちはあわてて、ノートに書き込む。

Bruceは僕たちの顔をみつめ、話が理解されているのを確かめるように話した。その気配に数人の兵士がわれわれを取り巻いていた。その中の一人が、われわれにガラス瓶を差し出した。飲んでごらんという顔だ。それは甘苦い。病院でくれる水薬に似ている。気持ちが悪くなりそうだったが飲み干した。顔をしかめる。

「それはコカコーラだよ。慣れると美味しいよ」

Bruceが笑った。コカコーラにもアメリカの民主主義にも、初めての出会いだった。

線路はつづくよ~昭和の鉄路の風景に魅せられて №222 [ふるさと立川・多摩・武蔵]

裏高尾の春

岩本啓介

裏高尾・荒井梅園

岩本啓介

裏高尾・荒井梅園

JR高尾駅から散歩がてら40分程歩くと、荒井梅林に到着します。

眼下に中央線、後ろを見上げると、中央高速の道路が見えます。

懐かしい『国鉄色特急上りかいじ』がやってきました。引退して5年です。

眼下に中央線、後ろを見上げると、中央高速の道路が見えます。

懐かしい『国鉄色特急上りかいじ』がやってきました。引退して5年です。

2017年3月18日 9時40分

押し花絵の世界 №200 [ふるさと立川・多摩・武蔵]

「Flower Dance」

押し花作家 山﨑房枝

押し花作家 山﨑房枝

70cm×55cm

(第22回 押し花絵画創造展 特別出品作品)

色鮮やかなガーベラ、クレマチス、アンスリウムなどをアレンジして、植物達がダンスを踊っているような陽気なイメージで制作しました。

国営昭和記念公園 花みどり文化センターにて

4月12日(金)〜4月14日(日)まで開催予定の

花と緑で楽しむアートクラフト展in東京2024で展示されます。

終了後は5月1日〜5月7日まで、あべのハルカス近鉄本店にて巡回展覧会予定です。

お近くにお越しの際は是非ご覧ください。

赤川ボンズと愉快な仲間たちⅡ №54 [ふるさと立川・多摩・武蔵]

「ドードードリと少女」Doh-doh Bird and a girl

銅板造形作家 赤川政由

銅板造形作家 赤川政由

JR奥多摩綿奥多摩駅前観光協会

観光案内所のベランダにある鳥たちの水飲み嵐ドードー・ドリは人類が即に絶滅させた生物。不思議の国のアリスにも登場する。この頃の小学校四年生の教科書に載っていて、娘が教えてくれた。夜になると子どもを乗せて、子どもの思いを叶えてくれるというお話。ここのドードー・ドリに乗った少女は、子ともたちの願いのく木の葉>を持って飛んで行く。夢の中で!

多摩のむかし道と伝説の旅 №128 [ふるさと立川・多摩・武蔵]

多摩のむかし道と伝説の旅(№29)

ー西多摩の多摩川河畔の桜道を行く-3

原田環爾

かに坂にはこんな話がある。昔、宝蔵院の近くにおみよという女の子がいた。ある日、親戚でもらった柿を持って帰ってくると、男の子が川で捕えた沢蟹を焼いて食べようとしていた。おみよは沢蟹がかわいそうと思い、柿と交換して沢蟹を助けてやった。沢蟹は嬉しそうに去って行った。さらにしばらく行くと、今度は大きな蛇が蛙を呑みこもうとしていた。おみよは蛙を助けたい一心で、もし蛙を逃がしてくれたら蛇の嫁になってもいいと言った。

かに坂にはこんな話がある。昔、宝蔵院の近くにおみよという女の子がいた。ある日、親戚でもらった柿を持って帰ってくると、男の子が川で捕えた沢蟹を焼いて食べようとしていた。おみよは沢蟹がかわいそうと思い、柿と交換して沢蟹を助けてやった。沢蟹は嬉しそうに去って行った。さらにしばらく行くと、今度は大きな蛇が蛙を呑みこもうとしていた。おみよは蛙を助けたい一心で、もし蛙を逃がしてくれたら蛇の嫁になってもいいと言った。 それを聞いた蛇は蛙を離し、3日後におみよを迎えに行くと言って去って行った。家に帰ったおみよからその話を聞いた両親は大変驚き、蛇が家の中に入ってこないよう戸や窓に釘を打ち付け隙間がないようにした。1日、2日たち、3日目の夜、戸をたたく音がする。覗くと金色の目をした気味悪い男が立っていた。蛇男がおみよを迎えに来たのだ。ところが蛇男は戸を開けようとしたが開かない。騙されたとわかった蛇男は怒り狂って真っ赤な口を開け大蛇に変身し、家に絡みついて尾で家を叩き潰そうとした。もはやこれまでと思った時、大蛇のとてつもない叫び声が聞こえ、やがて静まり返った。恐る恐る外へ出てみると、そこに巨大な蟹が大蛇をズタズタに切り裂いていた。蟹はやがて小さな沢蟹の姿に戻ると、多摩川へ向けて坂を下っていった。いつか助けた沢蟹が恩返しをしたのだ。それ以来、いつしかこの坂は「かに坂」と呼ばれるようになったという。

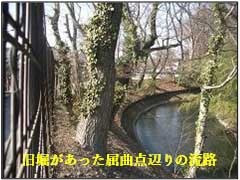

それを聞いた蛇は蛙を離し、3日後におみよを迎えに行くと言って去って行った。家に帰ったおみよからその話を聞いた両親は大変驚き、蛇が家の中に入ってこないよう戸や窓に釘を打ち付け隙間がないようにした。1日、2日たち、3日目の夜、戸をたたく音がする。覗くと金色の目をした気味悪い男が立っていた。蛇男がおみよを迎えに来たのだ。ところが蛇男は戸を開けようとしたが開かない。騙されたとわかった蛇男は怒り狂って真っ赤な口を開け大蛇に変身し、家に絡みついて尾で家を叩き潰そうとした。もはやこれまでと思った時、大蛇のとてつもない叫び声が聞こえ、やがて静まり返った。恐る恐る外へ出てみると、そこに巨大な蟹が大蛇をズタズタに切り裂いていた。蟹はやがて小さな沢蟹の姿に戻ると、多摩川へ向けて坂を下っていった。いつか助けた沢蟹が恩返しをしたのだ。それ以来、いつしかこの坂は「かに坂」と呼ばれるようになったという。 玉川上水沿いの静かな雑木林の道に入る。程なく加美上水橋の袂にくる。橋の左手は福生加美上水公園の入口になっている。公園はここから次の新堀橋まで細長い雑木林で覆われた段丘で構成されている。この福生加美上水公園の入口の左の段丘下に沿って玉川上水の旧掘の遺構が残されている。旧堀は先の宮本橋のすぐ上流の屈曲点辺りからこの先の新堀橋のすぐ上流50mの辺り迄の間であったと言われる。なお、この段丘は新堀を掘削した時に生じた残土を積み上げた築堤という。ところでなぜ改修が必要であったのか。玉川上水は羽村から四谷大木戸まで総延長43km、それに対する高低差はわずか90m。水を自然流下させるには水路を武蔵野台地の尾根筋に沿って開削する高度な技術が必要だ。その水路の最初の障害は羽村堰で取水した水を、如何にして河岸段丘を乗り越えさせるかにある。開削当時の旧堀は多摩川堤の内側に沿って築堤し、その間を通水しながら少しずつ段丘を這い上がらせ、宮本橋あたりで最初の段

玉川上水沿いの静かな雑木林の道に入る。程なく加美上水橋の袂にくる。橋の左手は福生加美上水公園の入口になっている。公園はここから次の新堀橋まで細長い雑木林で覆われた段丘で構成されている。この福生加美上水公園の入口の左の段丘下に沿って玉川上水の旧掘の遺構が残されている。旧堀は先の宮本橋のすぐ上流の屈曲点辺りからこの先の新堀橋のすぐ上流50mの辺り迄の間であったと言われる。なお、この段丘は新堀を掘削した時に生じた残土を積み上げた築堤という。ところでなぜ改修が必要であったのか。玉川上水は羽村から四谷大木戸まで総延長43km、それに対する高低差はわずか90m。水を自然流下させるには水路を武蔵野台地の尾根筋に沿って開削する高度な技術が必要だ。その水路の最初の障害は羽村堰で取水した水を、如何にして河岸段丘を乗り越えさせるかにある。開削当時の旧堀は多摩川堤の内側に沿って築堤し、その間を通水しながら少しずつ段丘を這い上がらせ、宮本橋あたりで最初の段 丘を上りきったという。しかしながら、度重なる出水で築堤はしばしば決壊し通水に支障をきたしたので、天文5年(1740)北側に長さ約613mほどの新堀を開削し付け替えたのだという。なお、上水が武蔵野台地の尾根筋に完全に上りきるのは、西武拝島線の玉川上水駅付近であるという。

丘を上りきったという。しかしながら、度重なる出水で築堤はしばしば決壊し通水に支障をきたしたので、天文5年(1740)北側に長さ約613mほどの新堀を開削し付け替えたのだという。なお、上水が武蔵野台地の尾根筋に完全に上りきるのは、西武拝島線の玉川上水駅付近であるという。 加美上水公園内の旧堀跡を辿り、行き着いた所で段丘崖を上がると園内の尾根筋となる。尾根筋を上水に平行に進むとやがて下って公園の北 端に至る。そこは新堀橋の袂で、傍らの小山の頂に金毘羅宮の小祠がある。古い書物にある神明山とはこの山のことを指すのであろうか。新堀橋の下流50m付近が旧堀と新堀が合する所と言われるが、目視する限りではその痕跡は何も認められない。更に進むと左側遠くに多摩川を垣間見ることが出来る様になる。やがて雑木林から抜け出て視界が開け、行く手に再び鮮やかな桜並木が見えて来る。福生から羽村に入ったのだ。

端に至る。そこは新堀橋の袂で、傍らの小山の頂に金毘羅宮の小祠がある。古い書物にある神明山とはこの山のことを指すのであろうか。新堀橋の下流50m付近が旧堀と新堀が合する所と言われるが、目視する限りではその痕跡は何も認められない。更に進むと左側遠くに多摩川を垣間見ることが出来る様になる。やがて雑木林から抜け出て視界が開け、行く手に再び鮮やかな桜並木が見えて来る。福生から羽村に入ったのだ。

端に至る。そこは新堀橋の袂で、傍らの小山の頂に金毘羅宮の小祠がある。古い書物にある神明山とはこの山のことを指すのであろうか。新堀橋の下流50m付近が旧堀と新堀が合する所と言われるが、目視する限りではその痕跡は何も認められない。更に進むと左側遠くに多摩川を垣間見ることが出来る様になる。やがて雑木林から抜け出て視界が開け、行く手に再び鮮やかな桜並木が見えて来る。福生から羽村に入ったのだ。

端に至る。そこは新堀橋の袂で、傍らの小山の頂に金毘羅宮の小祠がある。古い書物にある神明山とはこの山のことを指すのであろうか。新堀橋の下流50m付近が旧堀と新堀が合する所と言われるが、目視する限りではその痕跡は何も認められない。更に進むと左側遠くに多摩川を垣間見ることが出来る様になる。やがて雑木林から抜け出て視界が開け、行く手に再び鮮やかな桜並木が見えて来る。福生から羽村に入ったのだ。 普段はほとんど人影もないほど静かな堤の道なのだが、桜の季節の土日ともなれば、色々な出店が出て大賑わいになる。昔薬師堂があったという堂橋の袂を過ぎ、羽村大橋の下をくぐり、羽村橋の袂を過ぎると、第三水門の施設の横にでる。ここは玉川上 水の水を取水して狭山丘陵にある村山貯水池(多摩湖)に送水しているのだ。やがて左手に多摩川に架かる羽村堰下橋を見ると間もなく前編の終着点の上水公園に到着する。公園の休憩所からは青梅・奥多摩の山々を背景に大きく湾曲する雄大な多摩川の流れと、玉川兄弟が起死回生の思いで開削した羽村堰を眼下に望むことが出来る。傍らには昭和33年造立の取水堰に向って指差す玉川兄弟像が立っている。後世の人々にこれほどの貴重な水と雑木林と輝かしい歴史を残してくれた先人の偉業にただただ心から感謝したい。

水の水を取水して狭山丘陵にある村山貯水池(多摩湖)に送水しているのだ。やがて左手に多摩川に架かる羽村堰下橋を見ると間もなく前編の終着点の上水公園に到着する。公園の休憩所からは青梅・奥多摩の山々を背景に大きく湾曲する雄大な多摩川の流れと、玉川兄弟が起死回生の思いで開削した羽村堰を眼下に望むことが出来る。傍らには昭和33年造立の取水堰に向って指差す玉川兄弟像が立っている。後世の人々にこれほどの貴重な水と雑木林と輝かしい歴史を残してくれた先人の偉業にただただ心から感謝したい。

水の水を取水して狭山丘陵にある村山貯水池(多摩湖)に送水しているのだ。やがて左手に多摩川に架かる羽村堰下橋を見ると間もなく前編の終着点の上水公園に到着する。公園の休憩所からは青梅・奥多摩の山々を背景に大きく湾曲する雄大な多摩川の流れと、玉川兄弟が起死回生の思いで開削した羽村堰を眼下に望むことが出来る。傍らには昭和33年造立の取水堰に向って指差す玉川兄弟像が立っている。後世の人々にこれほどの貴重な水と雑木林と輝かしい歴史を残してくれた先人の偉業にただただ心から感謝したい。

水の水を取水して狭山丘陵にある村山貯水池(多摩湖)に送水しているのだ。やがて左手に多摩川に架かる羽村堰下橋を見ると間もなく前編の終着点の上水公園に到着する。公園の休憩所からは青梅・奥多摩の山々を背景に大きく湾曲する雄大な多摩川の流れと、玉川兄弟が起死回生の思いで開削した羽村堰を眼下に望むことが出来る。傍らには昭和33年造立の取水堰に向って指差す玉川兄弟像が立っている。後世の人々にこれほどの貴重な水と雑木林と輝かしい歴史を残してくれた先人の偉業にただただ心から感謝したい。 江戸時代の羽村堰は投渡し堰、第一水門、吐水門、第二水門などから構成されている。蛇籠や牛枠で制御した水流を堰とめて第一水門で取水し、第二水門を経て玉川上水路に通水していた。第一水門と第二水門の間には吐水門があり、必要以上に取り込ん だ水は多摩川へ戻す仕組みになっていた。また堰の一部は筏が通行出来るだけの水路が確保されていた。今の羽村堰はもちろん当時の堰とは異なり、堅牢な建材・構造になっているが、基本構造、原理は同じで、今も現役の投渡し堰だ。洪水時は堰を払って強大な水圧から水門が破壊するのを守る仕組みになっている。公園先端の小橋は第二水門上の橋で橋上からは第一水門や吐水門を眼下に眺めることが出来る。

だ水は多摩川へ戻す仕組みになっていた。また堰の一部は筏が通行出来るだけの水路が確保されていた。今の羽村堰はもちろん当時の堰とは異なり、堅牢な建材・構造になっているが、基本構造、原理は同じで、今も現役の投渡し堰だ。洪水時は堰を払って強大な水圧から水門が破壊するのを守る仕組みになっている。公園先端の小橋は第二水門上の橋で橋上からは第一水門や吐水門を眼下に眺めることが出来る。

だ水は多摩川へ戻す仕組みになっていた。また堰の一部は筏が通行出来るだけの水路が確保されていた。今の羽村堰はもちろん当時の堰とは異なり、堅牢な建材・構造になっているが、基本構造、原理は同じで、今も現役の投渡し堰だ。洪水時は堰を払って強大な水圧から水門が破壊するのを守る仕組みになっている。公園先端の小橋は第二水門上の橋で橋上からは第一水門や吐水門を眼下に眺めることが出来る。

だ水は多摩川へ戻す仕組みになっていた。また堰の一部は筏が通行出来るだけの水路が確保されていた。今の羽村堰はもちろん当時の堰とは異なり、堅牢な建材・構造になっているが、基本構造、原理は同じで、今も現役の投渡し堰だ。洪水時は堰を払って強大な水圧から水門が破壊するのを守る仕組みになっている。公園先端の小橋は第二水門上の橋で橋上からは第一水門や吐水門を眼下に眺めることが出来る。 羽村の堰の開削工事と言えば檜原白倉の鬼源兵衛の伝説が思い出される。鬼源兵衛は大岳山の申し子と言われ、子宝に恵まれなかった両親が、大岳神社にお百度踏んでようやく生まれたのが源兵衛という。小さい頃から毎日麻糸を一本づつ増やしては引っ張り切る修行をしていたため、ついには満願の日に八百貫の大岩を麓から大岳山の頂上まで引っ張

羽村の堰の開削工事と言えば檜原白倉の鬼源兵衛の伝説が思い出される。鬼源兵衛は大岳山の申し子と言われ、子宝に恵まれなかった両親が、大岳神社にお百度踏んでようやく生まれたのが源兵衛という。小さい頃から毎日麻糸を一本づつ増やしては引っ張り切る修行をしていたため、ついには満願の日に八百貫の大岩を麓から大岳山の頂上まで引っ張 り上げたという。源兵衛のゆるぎ岩と呼ばれるのがそれだ。羽村堰の開削工事の折、幕府は各村々から多数の人夫を徴発したが、檜原にも当然のこと割り当てが下った。困り果てた村の衆を見て、源兵衛は自分一人で十分と、村を代表して工事に参加した。役人はたった一人で来て、しかものんびり稗餅を食っている源兵衛を見て腹をたてたが、やがて源兵衛はむっくり立ち上がると、やおら傍らに生えていた青竹を引き抜いて、指で潰して引き裂き襷掛けにするや、持ち前の怪力で河原の大岩を取っては投げ取っては投げして、9人分の人夫の働きをしてしまったので、役人は腰を抜かして驚いたという。ただ面白いことに彼の怪力は大岳山が見える所でないと力が発揮出来なかったとも言われている。なお、源兵衛は架空の人物ではなく、実在の人物であったらしく、檜原村助役を勤めた大谷氏は源兵衛の子孫という。

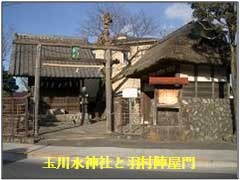

り上げたという。源兵衛のゆるぎ岩と呼ばれるのがそれだ。羽村堰の開削工事の折、幕府は各村々から多数の人夫を徴発したが、檜原にも当然のこと割り当てが下った。困り果てた村の衆を見て、源兵衛は自分一人で十分と、村を代表して工事に参加した。役人はたった一人で来て、しかものんびり稗餅を食っている源兵衛を見て腹をたてたが、やがて源兵衛はむっくり立ち上がると、やおら傍らに生えていた青竹を引き抜いて、指で潰して引き裂き襷掛けにするや、持ち前の怪力で河原の大岩を取っては投げ取っては投げして、9人分の人夫の働きをしてしまったので、役人は腰を抜かして驚いたという。ただ面白いことに彼の怪力は大岳山が見える所でないと力が発揮出来なかったとも言われている。なお、源兵衛は架空の人物ではなく、実在の人物であったらしく、檜原村助役を勤めた大谷氏は源兵衛の子孫という。 睦橋から羽村堰までの前編の桜道の旅はひとまず終わりとする。第二水門の上の小橋を渡って段丘を上がるとそこは旧奥多摩街道の道筋だ。街道に沿って50~60m辿れば玉川水神社がある。東京水道の守護神で、玉川上水が承応3年完成された際、水神宮として建設された。建設地は現在の場所と異なり、旧奥多摩街道を挟んで丁度筋向いの多摩川へ突き出た崖の上に建てられていた。以来300余年江戸町民及び上水路沿いの住民より厚く信仰せられ、明治26年名を玉川水神社と改められた。水神社としては最も古いものの一つだ。古びた木の鳥居に「水神宮」と書かれた神額が掛かっている。その横に立っている風格のある門は玉川上水羽村陣屋にあった陣屋門だ。つまりここは陣屋跡で、上水道の取り締り、水門・水路・堰堤等の修理・改築などの上水管理を行った役所の跡だ。堰を通過する筏師達もここで厳しい監視を受けたに違いない。門を入ると広い庭があり、その奥に陣屋敷、水番小屋があったというが、今は陣屋門が残るのみで、建物は明治維新のドサクサに紛れて処分されてしまったという。(この項つづく)

睦橋から羽村堰までの前編の桜道の旅はひとまず終わりとする。第二水門の上の小橋を渡って段丘を上がるとそこは旧奥多摩街道の道筋だ。街道に沿って50~60m辿れば玉川水神社がある。東京水道の守護神で、玉川上水が承応3年完成された際、水神宮として建設された。建設地は現在の場所と異なり、旧奥多摩街道を挟んで丁度筋向いの多摩川へ突き出た崖の上に建てられていた。以来300余年江戸町民及び上水路沿いの住民より厚く信仰せられ、明治26年名を玉川水神社と改められた。水神社としては最も古いものの一つだ。古びた木の鳥居に「水神宮」と書かれた神額が掛かっている。その横に立っている風格のある門は玉川上水羽村陣屋にあった陣屋門だ。つまりここは陣屋跡で、上水道の取り締り、水門・水路・堰堤等の修理・改築などの上水管理を行った役所の跡だ。堰を通過する筏師達もここで厳しい監視を受けたに違いない。門を入ると広い庭があり、その奥に陣屋敷、水番小屋があったというが、今は陣屋門が残るのみで、建物は明治維新のドサクサに紛れて処分されてしまったという。(この項つづく)夕焼け小焼け №32 [ふるさと立川・多摩・武蔵]

テニスコートを復興、そして弁論

鈴木茂夫

鈴木茂夫

惟信中学の5年生になり、学業の成績も落ちついた。そこでテニスをやりたいなと思った。私は高雄中学に入学して庭球部に入り、一学期間は愉しくラケットを振っていた。内地でもやりたい。

級友に尋ねると、戦時中にテニスコートは掘り返して芋畑にしたという。体育の桜井義高先生が運動場に面した木造平屋教室の横ならコートにしてもいいよと言われた。

自作してもいいのだ。図書室にあったテニスの規則集で寸法を調べた。全長23.77m、幅10.97m、巻き尺で計ってみると現場は十分な広さがある。体育の物置の隅にいくつものレンガがあった。テニスコートに使っていたもののようだ。

授業が終わると、私は作業にかかった。それを見ていた級友の桑子君が、一年生の時、テニスをしていたからもう一度やりたい、手伝うと言ってくれた。2人でまずベースラインを決める。何事なのだろうと見物していた数人がさらに手伝いに加わった。

センターライン、サービスライン、センターマーク、シングルスライン、ダブルスラインとポイントにレンガを埋め、ポールを立て、ネットを運んできて張った。ラインマーカーに白石灰を入れ、白線を引いた。やったぞと歓声が上がる。2時間たらずでコートは完成した。

桜井先生が庭球部の成立を認めてくれた。

桑子君はじめ手伝った連中も、庭球部に入るという。私たちのテニスは軟式(現・ソフトテニス)だ。1年生から4年生まで、約20人が集まった。

電停のそばの惟信堂文具店のおばさんが、Futabayaのラケットがあるよという。みんなでそれを購入した。

翌日からはやばやと登校、練習をはじめた。 戦争でテニスなどをしている閑はなかった。誰もが思うように球を打てない。笑いながら球を拾う。

練習を重ねると、少しずつ球の打ち合いらしくなってくる。

テニスコートに面する教室には、新しい学制による港区立の西港中学(学校統合により消滅)の生徒が入った。男女共学だ。窓に群がって私たちを眺めている。見物のいることで、気合いが入る。

朝の授業開始前の時間、昼の昼食時間、放課後、テニスは愉しかった。

小原重二君が教員室から書類をもらってきた。

愛知県中学校弁論大会の要項だ。

昭和22年11月2日(日曜日)午前10時より

会場は名古屋市公会堂第7集会室(150人収容)

参加・愛知県内の中学校

弁士・各校1名

弁論時間5分

私に、服部、増井、小原の4人組が顔をそろえた。

「弁論大会でるのはどうだ」

「やったことはないが、面白そうだぜ」

「英語の授業で、フォックス先生が力を入れたのは、シェイクスピアのジュリアス・シーザーだった。シーザーを殺したブルータスの演説、これもなかなかいい。そしてその後に話したアントーニオの演説は、なおよかった」

「小原、君が出ろよ」

「僕は人前できちんと話したことはない。だがやってみよう」

「それじゃ、何を話すんだ」

「新憲法ができただろ、その時、天皇をどうするかと議論になった。国体護持と天皇制打倒と意見が2つあった。俺は憲法第一条を憶えてい。『天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く』これがそうだ。話はいろいろあって結局はこの条項になっている。つまり国体護持で落ちついた。それが世間の意見だよな。だからな、天皇制打倒でやると、目立つだろ。それでいくのはドウだ」

「それは共産党の意見じゃないか。それでいいのか」

「良いか、悪いかじゃない。まあ言えばな、国体護持は名古屋の常識。天皇制打倒は少数意見だから注目を浴びる。」

「天皇制の欠陥というか、悪い点には何がある」

「何せ国民統合の象徴だからな、責め立てる問題点を洗い出すのは難しいぜ」

「天皇は金持ちだ」

「何なの、それは」

「膨大な御料林があるそうだ。」

「御料林は皇室財産となっていた森林のことだ」

「江戸時代に幕府や諸藩が支配・管理していた山林を明治憲法のもとで、皇室財産に編入したんだよ。今は国有財産に移されているとか」

「その山林を問題にした議論があるが、天皇と直接にどう関係するかは分からない」

「戦時中、俺たちは天皇が大元帥であると言われた。」

「軍人勅諭は暗記していたからな。勅諭の前文に『朕は汝ら軍人の大元帥なるぞ』とあった。そうだとすると敗戦の責任者は天皇になるだろうが」

「戦争を企画し、軍隊を派遣し、作戦を行ったのは軍人だぜ。天皇は軍人の報告を聞いていただけだ」

「天皇は戦争犯罪人だという声がアメリカにあるそうだ」

「日本にいるアメリカの最高指揮官ダグラス・マッカーサーはそんなことを何も言っててないぞ」

「天皇について悪いという意見は、そんなところかな。小原、この話し合いをもとにして原稿をつくってみてよ」

「分かった。やってみよう。でもそんなに論点はないから、長くはつくれそうにないな」

本番当日、私たち4人は会場にいた。

参加しているのは、愛知一中、明倫中学、熱田中学、昭和中学、津島中学、中川中学、東海中学、金城学院、市立第2高等女学校,県立第1高等女学校、南山中学など20数校。

弁論の題名には、こんなのがあった。

学校で民主主義を学ぶ。個性を活かす学習を。平和を愛する学校。私たちは人権を大切にする。

参加校は弁論で話すのだが、聴衆として反応もした。拍手をおくったり、声援するときもあった。

県立第1高等女学校は、「民主主義に学ぶ」としていた。

「アメリカの独立は、イギリスの過酷な植民地支配に対する現地住民の戦いでした」

東海中学の番だ。題名は「天皇はあこがれの中心」としている。

弁士は海部俊樹君と呼ばれてゆっくりと演壇に立った。原稿を開き、水差しからコップに水を注ぎ喉を湿してから、口を開いた。通る声だ。

「新しい憲法が生まれました。新しい憲法に親しむにはどうすればよいでしょうか。憲法は文字で書かれています。文字で書かれてはいますが、国民精神が結晶して表現されているものであります。その憲法の芯になるものは、何でありましょうか。それは日本の国体であります。国体とは天皇をあこがれの中心とする国民の心のつながりであります。これを元にして国があるのであります。私たちの国体に関する考えは変わっていないのです」

海部は会場を見回し、落ちついて語る。

天皇を国民の憧れの中心とするのは保守派の見方だ。大多数の国民考えと言ってもいい。制限時間を充分に活かして話し終えた。

拍手が湧いた。私もそう思う。この人はまぎれもない雄弁家だ。

惟信中学の番がきた。

「天皇制に替わる民主体制を」これが題名だ。小原重二が演壇に立った。

「天皇家という 一個人・特定一家が国民統合の象徴となっているのは、民主主義と人間の平等とはならばない。天皇家という皇室一家は,日本の象徴という立場から退いてもらい、国民が選ぶ代表者が象徴ではなく、国の元首になってほしい。また天皇は、日本の軍隊の大元帥として位置していた。敗戦の責任は天皇にもある。その責任から言っても、天皇は退位されたほうがよい」

小原の声は低かった。聴衆から「ブー」という声も聞こえた。予想通り、天皇制打倒は人気がない。私たちは評価の結果を待った。

最後の弁論が終わって,成績の発表。

東海中学は1位、優勝だ。

われわれは東海中学のところへ行き、

「優勝おめでとう。立派な弁論でした」

笑顔で迎えた海部俊樹が、

「いやあありがとう。僕がうちの学校の弁論部をつくつたの。みんなで苦労してきたけど、優勝は嬉しい。これからも頑張ります」

僕たちはそれぞれ自己紹介し、握手して分かれた。

これが海部俊樹さんとの初めての顔合わせだった。

あくる昭和23年春、私たちが新制高校の3年生になったとき、海部さんは中央大学の角帽をかぶって広小路を歩いていた。

翌昭和24年春、私が早稻田大学に入学。当時大学が所有していた甘泉園で、海部さんは早稻田大学雄弁会の一員として、発声練習をしていた。

お互いに見かけると、やあと声をかけ話し合った。

昭和35年(1960年),第29回衆議院議員総選挙で、全国最年少議員として当選。取材のために国会へ行くとよく顔を合わせた。

昭和49年(1974年)、三木内閣の官房副長官に。

昭和51年(1976年)、福田内閣の文部大臣に。

平成元年(1989年)内閣総理大臣に。

海部さんが出世の階段を上るにつれ、顔を合わせるのもまれになった。

東海中学の海部ですと挨拶した海部さんの風貌は鮮やかに記憶している。

これにひきかえ、私たち惟信中学の弁論部は、一度だけの大会に出場、二度とこれを続ける興味はなくした。だから惟信中学に弁論部が存在したと誰も理解していない。

線路はつづくよ~昭和の鉄路の風景に魅せられて №221 [ふるさと立川・多摩・武蔵]

空知川橋梁水鏡・根室本線・東鹿越駅~金山

岩本啓介

岩本啓介

かなやま湖に流れ込む空知川橋梁の「山桜の紅葉」を撮る予定が、『水鏡の紅葉&列車』も綺麗で、急遽変更し、撮影しました。

2023年10月14日15:14

押し花絵の世界 №199 [ふるさと立川・多摩・武蔵]

「桜のスマートフォンケース」

押し花作家 山﨑房枝

自宅に咲いた河津桜を押し花にしました。

ソメイヨシノが咲く前に、一足早く春を届けてくれるピンクの可愛い花びらを、スマートフォンケースにアレンジしました。

仕上げに花びらや金箔を散らして、ゆらゆらと風が流れているようなイメージで作りました。

赤川ボンズと愉快な仲間たちⅡ №53 [ふるさと立川・多摩・武蔵]

私には伝えたいことがある I have maney thngs to tell

銅板造形作家 赤川政由

「青梅老人ホーム」

介護老人保健施設西粟京ケアセンター 青梅市友田

少女がおじいさんに「お話しして」とせがんでいる。おじいさんは、私には伝えたいことが沢山あるんだよ」と胸を張って言っている。老人は子とも達に、様々なことを伝えなければならないと思う。老人ホームの皆さんも、務めてお話しして下さい、との願いを込めた。

多摩のむかし道と伝説の旅 №122 [ふるさと立川・多摩・武蔵]

多摩のむかし道と伝説の旅(№29)

ー西多摩の多摩川河畔の桜道を行く-

原田環爾

車両の行き交う広い睦橋通りに入る。かつて伊奈(武蔵増戸)の石工達が伊奈と江戸との間を往還した道筋で伊奈道と呼ばれた。緩やかな坂道を下るとすぐ多摩川に架かる大きな睦橋の袂に出る。睦橋の左手には広い河川敷が広がり福生南公園となっている。その先遥か多摩川の対岸には多摩の戦国史を今に伝える滝山城址のある加住丘陵が横たわっている。一方右手の多摩川堤には見事な桜並木が続いている。今回の桜道はまさにここから始まる。なお橋の袂には睦橋の由来を記した自然石が立っている。由来碑にはこんな風に記されている。「昔この地に、伊奈宿から江戸へ向かういな道の「熊川の渡し」があり、江戸時代、石切職人らの往来でにぎわっていた。いな道は、その後、五日市宿が栄えるとともに五日市街道と呼ばれるようになり、やがて、熊川の渡しもその主役を上流の「牛浜の渡し」に譲るにいたって、明治の中頃その姿を消した。以来百年余りの歳月を経て、橋がかけられ、この地は再び秋川ぞいのまちの表玄関としてよみがえることになった。この橋は、両岸のまちの親睦と共栄の願いをこめて「睦橋」と命名された」と。

車両の行き交う広い睦橋通りに入る。かつて伊奈(武蔵増戸)の石工達が伊奈と江戸との間を往還した道筋で伊奈道と呼ばれた。緩やかな坂道を下るとすぐ多摩川に架かる大きな睦橋の袂に出る。睦橋の左手には広い河川敷が広がり福生南公園となっている。その先遥か多摩川の対岸には多摩の戦国史を今に伝える滝山城址のある加住丘陵が横たわっている。一方右手の多摩川堤には見事な桜並木が続いている。今回の桜道はまさにここから始まる。なお橋の袂には睦橋の由来を記した自然石が立っている。由来碑にはこんな風に記されている。「昔この地に、伊奈宿から江戸へ向かういな道の「熊川の渡し」があり、江戸時代、石切職人らの往来でにぎわっていた。いな道は、その後、五日市宿が栄えるとともに五日市街道と呼ばれるようになり、やがて、熊川の渡しもその主役を上流の「牛浜の渡し」に譲るにいたって、明治の中頃その姿を消した。以来百年余りの歳月を経て、橋がかけられ、この地は再び秋川ぞいのまちの表玄関としてよみがえることになった。この橋は、両岸のまちの親睦と共栄の願いをこめて「睦橋」と命名された」と。 睦橋由来碑の傍らから福生南公園に入ると睦橋のガードがある。ガードをくぐるとそこは多摩川堤下の桜通りだ。この道を進むのもいいが見晴らしのいい堤の道に上がる。堤は延々と桜並木が続き、その先遠くにJR五日市線の鉄橋が遠望できる。実に見事な眺望だ。堤防下の明神下公園を右にやり桜堤を進むとやがて五日市線の鉄橋の下に来る。河川敷に下りて鉄橋をくぐると河川敷に広がる多摩川中央公園に入る。雑木林と原っぱからなる広大な公園だ。園内の小道から再び堤の道に上がると堤の道は二股に別れる。堤から離れて行く右手の道が桜道なのだ。その分岐点に土砂を2m程の高さに盛った台形状の小丘は水防用の堤防だ。その小丘の向こうに天を突くように青い鉄塔が聳え立っている。先端に

睦橋由来碑の傍らから福生南公園に入ると睦橋のガードがある。ガードをくぐるとそこは多摩川堤下の桜通りだ。この道を進むのもいいが見晴らしのいい堤の道に上がる。堤は延々と桜並木が続き、その先遠くにJR五日市線の鉄橋が遠望できる。実に見事な眺望だ。堤防下の明神下公園を右にやり桜堤を進むとやがて五日市線の鉄橋の下に来る。河川敷に下りて鉄橋をくぐると河川敷に広がる多摩川中央公園に入る。雑木林と原っぱからなる広大な公園だ。園内の小道から再び堤の道に上がると堤の道は二股に別れる。堤から離れて行く右手の道が桜道なのだ。その分岐点に土砂を2m程の高さに盛った台形状の小丘は水防用の堤防だ。その小丘の向こうに天を突くように青い鉄塔が聳え立っている。先端に はパラボラアンテナが据えられている。国土交通省の河川監視用の鉄塔と聞く。更に鉄塔からほんの少し進んだ所に面白い眺望案内板がある。奥多摩連山の山々の名称が写真とともにこと細かく記されているのだ。大岳山、奥の院、御岳山、雲取山、本仁田山等々。眼を上げると遥か彼方の空との境界に案内板の写真と全く同じ山並みが見える。一方堤から河川敷の多摩川中央公園に眼をやると公園の中ほどに石碑が立っている。牛浜渡船場跡を示す碑だ。先の「熊川の渡し」はここへ移ってきたのだ。石碑には「石濱渡津跡」という文字が刻まれている。

はパラボラアンテナが据えられている。国土交通省の河川監視用の鉄塔と聞く。更に鉄塔からほんの少し進んだ所に面白い眺望案内板がある。奥多摩連山の山々の名称が写真とともにこと細かく記されているのだ。大岳山、奥の院、御岳山、雲取山、本仁田山等々。眼を上げると遥か彼方の空との境界に案内板の写真と全く同じ山並みが見える。一方堤から河川敷の多摩川中央公園に眼をやると公園の中ほどに石碑が立っている。牛浜渡船場跡を示す碑だ。先の「熊川の渡し」はここへ移ってきたのだ。石碑には「石濱渡津跡」という文字が刻まれている。  牛浜がなぜ石浜なのか奇妙なことだが、これには歴史的な事情が絡んでいる。すなわち建武中興から南北朝動乱期を描いた「太平記」の中に「石浜」の地名が登場する。足利尊氏は正平7年(1352)閏2月20日に武蔵国人見原(府中市)・金井原(小金井市)で南朝の残党を結集した新田勢と対戦した。この時尊氏方は苦戦を強いられ石浜にのがれた。尊氏は窮地を脱して、28日小手指原(所沢市)・入間河原(狭山市)などで、次々と新田勢を破った。その一連の合戦を武蔵野合戦という。尊氏が逃れた「石浜」の所在地については諸説がある。江戸浅草の石浜神社辺りとする江戸時代の学者新井白石の説。「江戸名所図会」の斉藤幸雄や「武蔵野話」の斉藤鶴磯の牛浜説がある。牛浜説の根拠の一つは太平記の石浜での戦闘記述「河の向こうの岸高く屏風を立てたる・・・」に相当する場所が石浜になく、牛浜にある屏風岩がそれに相応しい地形であることをあげている。

牛浜がなぜ石浜なのか奇妙なことだが、これには歴史的な事情が絡んでいる。すなわち建武中興から南北朝動乱期を描いた「太平記」の中に「石浜」の地名が登場する。足利尊氏は正平7年(1352)閏2月20日に武蔵国人見原(府中市)・金井原(小金井市)で南朝の残党を結集した新田勢と対戦した。この時尊氏方は苦戦を強いられ石浜にのがれた。尊氏は窮地を脱して、28日小手指原(所沢市)・入間河原(狭山市)などで、次々と新田勢を破った。その一連の合戦を武蔵野合戦という。尊氏が逃れた「石浜」の所在地については諸説がある。江戸浅草の石浜神社辺りとする江戸時代の学者新井白石の説。「江戸名所図会」の斉藤幸雄や「武蔵野話」の斉藤鶴磯の牛浜説がある。牛浜説の根拠の一つは太平記の石浜での戦闘記述「河の向こうの岸高く屏風を立てたる・・・」に相当する場所が石浜になく、牛浜にある屏風岩がそれに相応しい地形であることをあげている。 堤の分岐点から右手の桜道に入る。桜は沿道右手の土手に沿って立ち並んでいる。やがて多摩橋へ向かう五日市街道にぶつかる。街道を渡ると左に市営プール、右に福生中央体育館となる。その間を抜ける通りは大多摩ウォーキングトレイルと言って羽村堰迄通じる続きの桜道なのだ。この桜の小道を進むと、いつしか福生柳山公園の横に至る。福生柳山公園は多摩川に沿う細長い樹林で覆われた静かな公園だ。公園の樹間からは多摩川に架かる永田橋を望むことができる。樹林を抜けると公園も終わり永田橋の袂に出る。桜道も一旦ここで終わる。橋の通りは都道165号線で日の出町へ通じる通りだ。

堤の分岐点から右手の桜道に入る。桜は沿道右手の土手に沿って立ち並んでいる。やがて多摩橋へ向かう五日市街道にぶつかる。街道を渡ると左に市営プール、右に福生中央体育館となる。その間を抜ける通りは大多摩ウォーキングトレイルと言って羽村堰迄通じる続きの桜道なのだ。この桜の小道を進むと、いつしか福生柳山公園の横に至る。福生柳山公園は多摩川に沿う細長い樹林で覆われた静かな公園だ。公園の樹間からは多摩川に架かる永田橋を望むことができる。樹林を抜けると公園も終わり永田橋の袂に出る。桜道も一旦ここで終わる。橋の通りは都道165号線で日の出町へ通じる通りだ。 通りを横切ると道は2つに分岐する。左は川沿いの細い道で、右手は集落へ入る道だ。ここからは右手の集落への道を採る。集落は閑静な宅地街になっている。すぐ左に小さな社が現 れる。堰上明神社という。鳥居横の社名を刻んだ石標は裏には田村半十郎の名が刻まれていることから、すぐこの先の田村酒造の当主によって寄進されたものとわかる。猫の額ほどの小さな境内の一角には田用水改修記念碑や昭和34年の熊川堀改修碑などがたっている。社を後にするとすぐ通り右手に右側に石垣に黒板塀、黒瓦に白壁という古式ゆかしい味わいのある建物が見えてくる。「まぼろしの酒」と銘打って宣伝している多摩の地酒「嘉泉」を醸造している田村酒造だ。入口には田村半十郎の表札が掛けられている。文政5年(1822)創業で「多満自慢」で知られる熊川の石川酒造とともに福生の老舗だ。田村家は旧福生村の名主を務め、当主は代々田村半十郎を名乗る。田村酒造の筋向いにある玉雲山長徳寺は臨済宗建長寺派の寺で田村家の菩提寺だ。本堂の裏の墓苑の中に銀杏の巨木が立つ一角が田村家の墓所だ。

れる。堰上明神社という。鳥居横の社名を刻んだ石標は裏には田村半十郎の名が刻まれていることから、すぐこの先の田村酒造の当主によって寄進されたものとわかる。猫の額ほどの小さな境内の一角には田用水改修記念碑や昭和34年の熊川堀改修碑などがたっている。社を後にするとすぐ通り右手に右側に石垣に黒板塀、黒瓦に白壁という古式ゆかしい味わいのある建物が見えてくる。「まぼろしの酒」と銘打って宣伝している多摩の地酒「嘉泉」を醸造している田村酒造だ。入口には田村半十郎の表札が掛けられている。文政5年(1822)創業で「多満自慢」で知られる熊川の石川酒造とともに福生の老舗だ。田村家は旧福生村の名主を務め、当主は代々田村半十郎を名乗る。田村酒造の筋向いにある玉雲山長徳寺は臨済宗建長寺派の寺で田村家の菩提寺だ。本堂の裏の墓苑の中に銀杏の巨木が立つ一角が田村家の墓所だ。

れる。堰上明神社という。鳥居横の社名を刻んだ石標は裏には田村半十郎の名が刻まれていることから、すぐこの先の田村酒造の当主によって寄進されたものとわかる。猫の額ほどの小さな境内の一角には田用水改修記念碑や昭和34年の熊川堀改修碑などがたっている。社を後にするとすぐ通り右手に右側に石垣に黒板塀、黒瓦に白壁という古式ゆかしい味わいのある建物が見えてくる。「まぼろしの酒」と銘打って宣伝している多摩の地酒「嘉泉」を醸造している田村酒造だ。入口には田村半十郎の表札が掛けられている。文政5年(1822)創業で「多満自慢」で知られる熊川の石川酒造とともに福生の老舗だ。田村家は旧福生村の名主を務め、当主は代々田村半十郎を名乗る。田村酒造の筋向いにある玉雲山長徳寺は臨済宗建長寺派の寺で田村家の菩提寺だ。本堂の裏の墓苑の中に銀杏の巨木が立つ一角が田村家の墓所だ。

れる。堰上明神社という。鳥居横の社名を刻んだ石標は裏には田村半十郎の名が刻まれていることから、すぐこの先の田村酒造の当主によって寄進されたものとわかる。猫の額ほどの小さな境内の一角には田用水改修記念碑や昭和34年の熊川堀改修碑などがたっている。社を後にするとすぐ通り右手に右側に石垣に黒板塀、黒瓦に白壁という古式ゆかしい味わいのある建物が見えてくる。「まぼろしの酒」と銘打って宣伝している多摩の地酒「嘉泉」を醸造している田村酒造だ。入口には田村半十郎の表札が掛けられている。文政5年(1822)創業で「多満自慢」で知られる熊川の石川酒造とともに福生の老舗だ。田村家は旧福生村の名主を務め、当主は代々田村半十郎を名乗る。田村酒造の筋向いにある玉雲山長徳寺は臨済宗建長寺派の寺で田村家の菩提寺だ。本堂の裏の墓苑の中に銀杏の巨木が立つ一角が田村家の墓所だ。 ここを過ぎて50mも進めば奥多摩街道に接した玉川上水の宮本橋の袂に出る。かつては宝蔵院橋とも呼ばれたという。というのも橋の向こうに、明治2年に廃寺となった宝蔵院という真義真言宗の寺があった。いまは廃寺跡に小さな観音堂が残されている。宮本橋の上に立って上水の川面を眺めると、流れは実に穏やかでかつ水量も豊富でなんとも言えない爽やかな気分になる。玉川上水は江戸時代の承応2年(1653)から翌年にかけて、江戸の水事情を解消するため、時の老中松平伊豆守信綱の発議を元に、庄右衛門と清右衛門の兄弟によって開削された。羽村の堰で多摩川から取水され、武蔵野の大地を通って四ッ谷大木戸に至る全長約43kmの水路である。上水の開削工事は難渋を極めたと伝えられる。当初取水口を日野橋下流の青柳付近から取水し、谷保の田畑を抜けて府中まで開削したが「悲しい坂」で通水

ここを過ぎて50mも進めば奥多摩街道に接した玉川上水の宮本橋の袂に出る。かつては宝蔵院橋とも呼ばれたという。というのも橋の向こうに、明治2年に廃寺となった宝蔵院という真義真言宗の寺があった。いまは廃寺跡に小さな観音堂が残されている。宮本橋の上に立って上水の川面を眺めると、流れは実に穏やかでかつ水量も豊富でなんとも言えない爽やかな気分になる。玉川上水は江戸時代の承応2年(1653)から翌年にかけて、江戸の水事情を解消するため、時の老中松平伊豆守信綱の発議を元に、庄右衛門と清右衛門の兄弟によって開削された。羽村の堰で多摩川から取水され、武蔵野の大地を通って四ッ谷大木戸に至る全長約43kmの水路である。上水の開削工事は難渋を極めたと伝えられる。当初取水口を日野橋下流の青柳付近から取水し、谷保の田畑を抜けて府中まで開削したが「悲しい坂」で通水 に失敗。やむなく次ぎの候補地福生熊川から開削を再開したがこの地の水喰土の言い伝えが現実のものとなりこれも失敗。最後に羽村から取水することでようやく成功したと言われる。兄弟は二度の失敗でお上から預かった工事費六千両をすべて使い果たし、不足分は私財を投じて完成させたと伝えられる。兄弟はその功により玉川姓と帯刀を許されたという。

に失敗。やむなく次ぎの候補地福生熊川から開削を再開したがこの地の水喰土の言い伝えが現実のものとなりこれも失敗。最後に羽村から取水することでようやく成功したと言われる。兄弟は二度の失敗でお上から預かった工事費六千両をすべて使い果たし、不足分は私財を投じて完成させたと伝えられる。兄弟はその功により玉川姓と帯刀を許されたという。 宮本橋の袂から玉川上水の右岸に沿う道に入る。50mも進むと妙源院という小寺があるが、その辺りで上水は不自然に大きく右方向へ曲がる。実はこの先の玉川上水は新堀で、玉川兄弟が開削した当初の堀はこのまま真っすぐ開削されていたという。その屈曲点から20~30m進むと左へ分岐する下りの坂道が現れる。「かに坂」という。上水沿いの道とかに坂の間には高さ10m足らずの林で覆われた丘が連なる。なおかに坂を下るとそこは多摩川河畔の福生かに坂公園が広がる。それにしても「かに坂」とは奇妙な地名もあるものだ。(つづく)

夕焼け小焼け №31 [ふるさと立川・多摩・武蔵]

団らんの茶の間

鈴木茂夫

上村家の前に道を隔てて2棟の大きな倉庫が中川運河に面している。しじゅう港から団平船で板ガラスが運ばれてくる。日本板硝子と旭硝子の製品だ。10人ほどの沖仲仕が板ガラスの箱を肩にのせて倉庫に運び込む。倉庫の中は板ガラスで埋まっていた。戦後、上村ガラス店の事業規模を拡張し、名称も愛知県板ガラス販売と変えていた。戦後復興の気運があって事業は安定しているという。

オート三輪車に板ガラスを満載して、市内の小売店に配達する。市の中心部に建設中のアメリカ軍家族住宅の現場にも運ばれる。

よくアメリカ兵がジープで訪れる。伝票を差し出して、

「We are 000 Batallion,,here is Quota」

職人さんはあわてない。日本語だけで対応する。

「コータあるの」

兵士もあわてない。書き付けを渡す。笑顔を見せる。握りこぶしに親指を立ててコータを差し出す。

職人さんはコータを注目すると、

「OK」

私はコータとは何だろうと思った。聞くのは恥ずかしいから辞書で調べた。Quotaとは割り当て、割り当て数量とあった。

上村家の茶の間は8畳敷き、良一氏と豊子夫人と5人の子どもたち、それに私が入ると7人で円形の座卓を囲む。あぐらをかいているから、脚が触れあっている。

食卓には茶碗にご飯と味噌汁がよそってある。味噌汁は八丁味噌のだ。

女中のツネさんはすぐ後ろでご飯のお代わりと味噌汁をついでくれる。白いエプロンがけの30代だ。小柄でよく働く。婚約している上村家の職人さんが戦地から帰るのを待っている。食べながら話をする人はいない。黙々として食べるのだ。

豊子夫人は優しく見渡しながら、静かに箸を進めていた。

食事は美味しかった。私は夢中で食べる。お代わりを差し出す。人心地がつくのが3杯目、4杯目で気持ちが落ちつき、5杯目で満腹感に浸る。毎食、白米のご飯を頂けるのは贅沢な暮らしだ。

ときたま、カツオの切り身がこんもりと皿に盛られて出てくる。3片か4片をご飯にのせ、熱いお茶を注ぐ。カツオの表面が白く変化する。醤油をすこしかける。カツオ茶漬けだ。カツオの新鮮な味わい、お茶の香り、ご飯の感触、それらが口の中で渾然とする。

食が進むのだ。ツネさんはひときわ忙しくなった。

とろろ汁のときもある。ほとんど噛むか噛まないかでのみこむ。お代わりが、ほうぼうから差し出されていた。

年に一度、上村家の大盤振る舞いがあった。良一氏の家族と一族への親愛の趣だ。

馴染みの寿司の老舗・寿司文の主人がオート三輪に、食材を詰めこみ、職人2人をつれてやってきた。 この日は良一氏の兄弟、豊子夫人の実家の家族など、30人は越える人で賑わう。

寿司文の3人が手際良く握っていく。できた寿司に伸びる手の方が早かった。これほど賑やかで笑顔の人、寿司の味、良一氏はニコニコとそれらを眺めていた。

午後6時、ラジオから「カムカム英語」が流れてくる。

Come come everybody. How do you do, and how are you?

Won’t you have some candy?

One and two and three, four, five.

Let’s all sing a happy song Sing trala la la la.

かならず誰かが唱和する。英語ではない。

カムカム エブリボディ ハウドウユドウ アンド ハウアーユー

ウオンチュー ハブサム キャンディ ワンアンドツーアンドすりーホーファイブ

レツオルシンガハッピーソング シングタララララ

この元歌が「証城寺の狸囃子」なのを、みんな知っているから、みんなすぐに歌える。

番組の開始を告げるこの歌が終わると、司会の平川唯一さんの軽快な語りが続く。

「みなさんこんばんは。平川唯一です。きょうは挨拶からはじめましょう」

英会話の初歩というか基本の話し方を展開する。聞いているみんなは、それだけで英語に親しんだ気分になる。食卓の誰もが食べるのに集中する。あれよあれよと15分が経過すると。番組は終わる。

「話の泉」も人気があった。

聴取者が出した問題をあてるのだ。クイズという言葉はなかった。あてものといっていた。

回答者は教育者の堀内敬三、詩人のサトウハチロウ、漫談家の徳川夢声、元朝日新聞記者の渡辺紳一郎、映画監督の山本嘉次郎、音楽評論家の大田黒元雄、詩人の春山行夫、物知りとして知られる有名人だ。

司会のアナウンサーの和田信賢が、

司会「私の家は長く続いています。私で122代目です」

「そんなに長い家なんてないでしょ」

「私は子どもの頃は、京都で暮らしていました」

「今は東京にいるの」

「その通りです」

「大きくなって何になったの」

「私はみなさんに親しまれています」

「待てよ、それはもしかしたら天皇家だよ。今の天皇陛下は124代だから,2代前とい

えば、明治天皇様だね」

「ご名答」

司会は和田信賢アナウンサーの「ご名答」流行語になっている。

回答者との愉しいやりとりが、ラジオを聞く者興味をかきたてる。

昭和22年(1947年)7月の毎週土曜日と日曜日の午後5時15分から15分番組「鐘のなる丘」が登場した。空襲のため親も家も失った戦災孤児が、信州の山村に設けた施設で共同生活を送りながら、元気に育っていく。子どもたちの成長に多くの人が共感した。

緑の丘の 赤い屋根 とんがり帽子の 時計台 鐘が鳴ります キンコンカン

メイメイ小山羊も ないてます 風がそよそよ 丘の上 黄色いお窓は おいらの家よ

戦地から復員してきた加賀美修平は、両親が空爆で亡くなっていることを知った。一人の弟の修吉は戦災孤児として孤児収容所にいた。戦災孤児たちは上野駅や新宿駅の地下道で野宿し、靴磨きなどして生きていた。修平は弟と同じ環境にいる子どもたちに、安心して暮らせる場を信州につくりたいと念願する。修平は子どもたちの兄貴分として活動する。

当時の日本には何万人もの浮浪時児と呼ばれる戦災孤児がいたのだ。

苦しい生活難の中で、明るく元気にいきぬいていく孤児たちに感銘した。

『二十の扉』は、毎週土曜日の19時30分から30分間、NHKラジオ第1放送で放送されたクイズ番組だ。司会は藤倉修一アナウンサー。回答者には宮田重雄(医師、画家)、柴田早苗(女優)、藤浦洸(作詞家)、大下宇陀児(作家)がつとめる。

番組は司会者と回答者のあいだでの質疑応答で展開する。

問題は藤倉アナが「動物」「植物」「鉱物」のいずれかに分けて出題する。そのとき、会場にいる観客には,回答者に見えないように正解が張り出される。聴取者には「影の声」で正解を放送する。

「キリン」が正解の場合、出題時に「動物です」と告げられる。回答者は「それは○○○ですか」と20問まで質問できる。司会の藤倉アナとの質疑応答で推理していき、「キリン」という答えを出せば良い。

影の声で正解を知っている聴取者は、回答者の質問に一喜一憂する。大人から子供まで世代を問わずに誰でも楽しめたことから国民的な知名度と人気を誇った。

五男の祥吾ちゃんが、ときどきラジオに向かって叫ぶ。回答者を応援するのだ。

押し花絵の世界 №198 [ふるさと立川・多摩・武蔵]

「My favorites」

山﨑房枝

山﨑房枝

18.5cm×14cm

花の色が多く、寄せ植えやブーケなどに重宝することから、お祝いシーンのプレゼントにも人気のビオラ。

飾りやすい小さいサイズの額にデザインしました。

ベッドの横のナイトテーブルに置いて、朝目覚めるたびに元気をもらっています。

赤川ボンズと愉快な仲間たちⅡ №52 [ふるさと立川・多摩・武蔵]

「大地の音・大地の声」A sound of the earth-a vojce of the earth

銅板造形作家 赤川政由

JJR青梅線栗中神駅 江戸街道沿い

東中神駅から歩いて5分、江戸街道筋のオケットパークに設置。銀色のラッパは長瀬絞りの仕事。昭島市の地下水がほとばしる姿と、鯨の化石で有名なこの町のために鯨の潮吹きをイメージしている。昭島市にはたくさんの町工場があった。老練な職人たちがいた。ピノキオのおじいさんは最後に自分の技術に心を込めてピノキオを作った。採算や、効率から放れてものを作れるのは、歳を重ねてこそ。ものに心を刻み付けてこそ、素晴らしいものができる。ラッパには、耳を寄せる天の風の音や、大地の響きが、聞こえて<る……。

多摩のむかし道と伝説の旅 №121 [ふるさと立川・多摩・武蔵]

多摩のむかし道と伝説の旅(№29)

ー西多摩の多摩川河畔の桜道を行く-

原田環爾

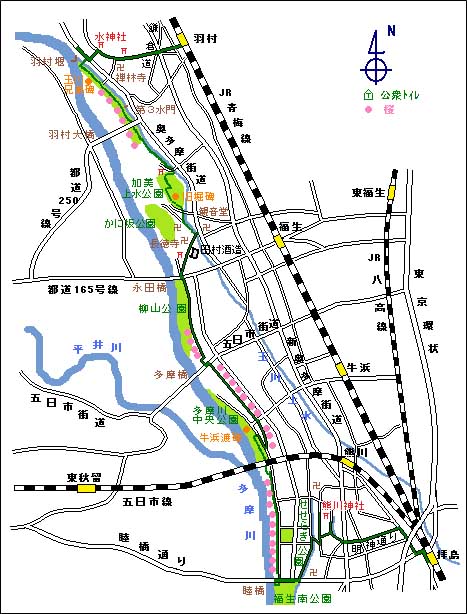

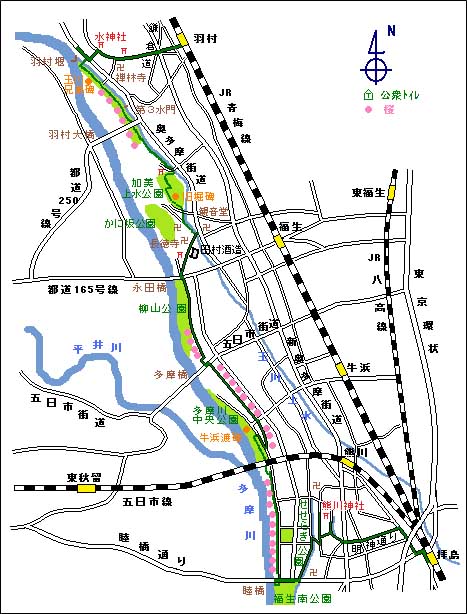

多摩には桜の名所と呼ばれる所が幾つもある。とりわけ水辺の桜は清々しい周囲の景観と相まってことのほか美しい。そんな水辺の桜の一つに多摩川河畔や玉川上水水辺の桜がある。総延長数十kmに及ぶ河畔には、上流から下流にかけて各所に見ごたえのある桜処が散在する。そんな中、西多摩の福生熊川の睦橋から羽村堰にかけての多 摩川河畔と、更にそれに続く上流の多摩川河畔には桜並木が切れ目のなく続き、まさに桜の回廊とも言える道筋になっている。都心から遠く離れているだけあって、それらを取り巻く緑溢れる山河の風景とあいまって一層桜を引き立たせている。更に福生熊川や羽村は古い土地柄だけあって、そこかしこに歴史的な遺構、文化財、伝説が散在している。例えば熊川分水や多摩川の渡し跡、旧鎌倉道に酒蔵、中世の西多摩を支配した三田氏や坂東の英雄平将門と伝説の将軍藤原秀郷らの伝承を伝える社寺などがある。今回はJR青梅線の拝島駅から小作駅に至るまでの西多摩の多摩川河畔に連なる桜道を辿ってみたいと思う。ただ歩くと相当な距離になるので、ここでは前編に拝島駅から羽村駅までのコース(桜:睦橋~羽村堰)を、後編に羽村駅から小作駅までのコース(桜:羽村堰~阿蘇神社)と2コースに分けて実踏経験を解説する。

摩川河畔と、更にそれに続く上流の多摩川河畔には桜並木が切れ目のなく続き、まさに桜の回廊とも言える道筋になっている。都心から遠く離れているだけあって、それらを取り巻く緑溢れる山河の風景とあいまって一層桜を引き立たせている。更に福生熊川や羽村は古い土地柄だけあって、そこかしこに歴史的な遺構、文化財、伝説が散在している。例えば熊川分水や多摩川の渡し跡、旧鎌倉道に酒蔵、中世の西多摩を支配した三田氏や坂東の英雄平将門と伝説の将軍藤原秀郷らの伝承を伝える社寺などがある。今回はJR青梅線の拝島駅から小作駅に至るまでの西多摩の多摩川河畔に連なる桜道を辿ってみたいと思う。ただ歩くと相当な距離になるので、ここでは前編に拝島駅から羽村駅までのコース(桜:睦橋~羽村堰)を、後編に羽村駅から小作駅までのコース(桜:羽村堰~阿蘇神社)と2コースに分けて実踏経験を解説する。

摩川河畔と、更にそれに続く上流の多摩川河畔には桜並木が切れ目のなく続き、まさに桜の回廊とも言える道筋になっている。都心から遠く離れているだけあって、それらを取り巻く緑溢れる山河の風景とあいまって一層桜を引き立たせている。更に福生熊川や羽村は古い土地柄だけあって、そこかしこに歴史的な遺構、文化財、伝説が散在している。例えば熊川分水や多摩川の渡し跡、旧鎌倉道に酒蔵、中世の西多摩を支配した三田氏や坂東の英雄平将門と伝説の将軍藤原秀郷らの伝承を伝える社寺などがある。今回はJR青梅線の拝島駅から小作駅に至るまでの西多摩の多摩川河畔に連なる桜道を辿ってみたいと思う。ただ歩くと相当な距離になるので、ここでは前編に拝島駅から羽村駅までのコース(桜:睦橋~羽村堰)を、後編に羽村駅から小作駅までのコース(桜:羽村堰~阿蘇神社)と2コースに分けて実踏経験を解説する。

摩川河畔と、更にそれに続く上流の多摩川河畔には桜並木が切れ目のなく続き、まさに桜の回廊とも言える道筋になっている。都心から遠く離れているだけあって、それらを取り巻く緑溢れる山河の風景とあいまって一層桜を引き立たせている。更に福生熊川や羽村は古い土地柄だけあって、そこかしこに歴史的な遺構、文化財、伝説が散在している。例えば熊川分水や多摩川の渡し跡、旧鎌倉道に酒蔵、中世の西多摩を支配した三田氏や坂東の英雄平将門と伝説の将軍藤原秀郷らの伝承を伝える社寺などがある。今回はJR青梅線の拝島駅から小作駅に至るまでの西多摩の多摩川河畔に連なる桜道を辿ってみたいと思う。ただ歩くと相当な距離になるので、ここでは前編に拝島駅から羽村駅までのコース(桜:睦橋~羽村堰)を、後編に羽村駅から小作駅までのコース(桜:羽村堰~阿蘇神社)と2コースに分けて実踏経験を解説する。[前編]拝島駅から羽村駅まで(桜:睦橋~羽村堰)

本コース概略は次の通り。JR青梅線拝島駅から明神通りを経て旧村の集落に入る。熊川神社、熊川分水、下の川緑地せせらぎ緑道を経て睦橋の袂に出る。睦橋からは福生南公園を経由して多摩川河畔の桜堤に入り、多摩川中央公園を経て福生柳山公園へと桜の道を進む。 福生の地酒の老舗田村酒蔵を経て玉川上水の宮本橋の袂に出る。宮本橋からは上水沿いに、かに坂、加美上水公園を経て羽村に入り、上水の桜堤を進んで羽村堰へと向かう。帰路はJR羽村駅へ至るものとする。詳細地図を次図に示す。

拝島駅を出て駅前の道を右へ進み、突き当たりの稲荷の前を左に曲がる。そのまま直進してもよいが、車が多いのでコンビニの横で右折して山王橋通りに入る。すぐ 国道16号東京環状の武蔵野橋のガードをくぐり、そこから2つ目の丁字路帯で左折して真っすぐ直線的に延びる明神通りに入る。通りの名はこの先の熊川神社(熊川明神とも呼ばれている)に通じる道だからであろう。200mも進めば車が激しく行き交う新奥多摩街道に出る。街道の筋向いにファミリーレストラン「BigBoy」があり、その左隣りから集落へ入る狭い路地が見える。街道を横切りその路地に入るとすぐ左右2つに分岐する。右の小路をとると傍らに幅1m足らずの用水路に清澄な水が流れている。玉川上水から分水された熊川分水だ。目をあげて小路の前方に目をやると、こんもりと茂った林を背景に鳥居が立っている。それが熊川の鎮守熊川神社だ。鳥居の前まで来ると神社の玉垣の外周を沿うように熊川分水が流

れている。鳥居の前左手には神社が運営する「杜の美術館」がある。土日祝日のみの開館で拝観料は500円となっている。境内に入ると正面に拝殿があり、裏にまわると骨組み柱だけの覆殿に納められた本殿がある。そのほか琴平神社、「村人の資料館」といった建屋もある。また七福神のすべてを祀っているのも面白い。なお熊川神社がいつ創建されたかは不詳だが、平安時代の初めに多摩川の砂鉄を産鉄していた部族が鉄神として宇賀神を祀ったのが始まりという。その礼拝塚が後に神社になったという。江戸時代は礼拝大明神と称し、熊川村の鎮守であった。祭神は大国主命。本殿は現存する棟札から慶長2年(1597)に建てられたもので、都内に現存する本殿としては2番目に古い建物という。境内に奉られている琴平神社は讃岐の金毘羅宮から明治13年に勧請したもので、当時熊川にあった製紙工場の女工達の憩いの場として毎月10日の縁日は賑わったという。なお正面鳥居横の「杜の美術館」は文政8年(1825)に建立された村の寄合所という。

れている。鳥居の前左手には神社が運営する「杜の美術館」がある。土日祝日のみの開館で拝観料は500円となっている。境内に入ると正面に拝殿があり、裏にまわると骨組み柱だけの覆殿に納められた本殿がある。そのほか琴平神社、「村人の資料館」といった建屋もある。また七福神のすべてを祀っているのも面白い。なお熊川神社がいつ創建されたかは不詳だが、平安時代の初めに多摩川の砂鉄を産鉄していた部族が鉄神として宇賀神を祀ったのが始まりという。その礼拝塚が後に神社になったという。江戸時代は礼拝大明神と称し、熊川村の鎮守であった。祭神は大国主命。本殿は現存する棟札から慶長2年(1597)に建てられたもので、都内に現存する本殿としては2番目に古い建物という。境内に奉られている琴平神社は讃岐の金毘羅宮から明治13年に勧請したもので、当時熊川にあった製紙工場の女工達の憩いの場として毎月10日の縁日は賑わったという。なお正面鳥居横の「杜の美術館」は文政8年(1825)に建立された村の寄合所という。 熊川分水はここより北約500mの所にある牛浜幸楽園辺りの玉川上水から分水され、熊川地区の中央を流れ下って福生南公園のどうどう橋付近から下の川に流れ込む全延長約2kmの分水だ。比高差10mもの拝島段丘上にある熊川村は水が乏しく村民は難渋していた。承応3年(1654)玉川上水の開削後も分水は容易に行われず、明治になって石川酒造の当主石川弥八郎等の尽力により分水が許可され、明治20年(1887)から工事を開始、明治23年ようやく完成した。工事には述べ7000人余りが従事したという。経費一万五百円の約4割を石川家が負担したという。分水された水は飲料水、生活用水、水田の灌漑用水、酒造、製紙業などの工業用水として使われた。

熊川分水はここより北約500mの所にある牛浜幸楽園辺りの玉川上水から分水され、熊川地区の中央を流れ下って福生南公園のどうどう橋付近から下の川に流れ込む全延長約2kmの分水だ。比高差10mもの拝島段丘上にある熊川村は水が乏しく村民は難渋していた。承応3年(1654)玉川上水の開削後も分水は容易に行われず、明治になって石川酒造の当主石川弥八郎等の尽力により分水が許可され、明治20年(1887)から工事を開始、明治23年ようやく完成した。工事には述べ7000人余りが従事したという。経費一万五百円の約4割を石川家が負担したという。分水された水は飲料水、生活用水、水田の灌漑用水、酒造、製紙業などの工業用水として使われた。 熊川神社の西鳥居を出て熊川通りに入る。熊川通りは拝島段丘の断崖上に沿う道のため、多摩川低地に広がる住宅街を一望の元に見渡すことができる。通りを南へ50mも戻れば段丘下へ降りる坂道がある。坂道を下り降りると、そこはせせらぎが流れる瀟洒なハケ下の遊歩道となっている。かつては味気のない用水路であったが、その後整備され、平成16年に「下の川緑地せせらぎ公園」としてオープンした。遊歩道を南へ進む。所々ハケ上へ上がる階段や下り階段が備えられている。ハケ上には見晴らしのいい展望台がある。この先遊歩道は睦橋通りぶつかって終わる。(つづく)

熊川神社の西鳥居を出て熊川通りに入る。熊川通りは拝島段丘の断崖上に沿う道のため、多摩川低地に広がる住宅街を一望の元に見渡すことができる。通りを南へ50mも戻れば段丘下へ降りる坂道がある。坂道を下り降りると、そこはせせらぎが流れる瀟洒なハケ下の遊歩道となっている。かつては味気のない用水路であったが、その後整備され、平成16年に「下の川緑地せせらぎ公園」としてオープンした。遊歩道を南へ進む。所々ハケ上へ上がる階段や下り階段が備えられている。ハケ上には見晴らしのいい展望台がある。この先遊歩道は睦橋通りぶつかって終わる。(つづく)夕焼け小焼け №30 [ふるさと立川・多摩・武蔵]

父の葬儀

鈴木茂夫

鈴木茂夫

昭和21年(1946年)秋、小原村の戸籍係が訪ねてきた

「廣蔭さんの消息が分かりましたか」

母は

「まるで何の知らせもありません」

戸籍係は、口ごもりながらもはっきりと話した。

「戦争が終わって1年以上経っている。戦地にいて生存している方は、それぞれ引き揚げて復員されています。未だに生存不明という方は、戦死されたと思わざるをえません。戸籍の整理もしなくてはなりません。お宅で了解されれば、役場としては戦死の通知を出せます。いかがですか」

母は怒った。

「何も知らない役場が戸籍の都合で、戦死を判定するのは非常識じゃあリませんか」

「ご家族のお気持ちは分かります。お考えが変わったら連絡してください」

昭和22年(1947年)2月。

ボルネオで父に随行していた海軍中尉から手紙を頂いた。それには前線から退避した父の動向が記されていた。

ボルネオ島は東南アジアに位置する。南シナ海、スールー海、セレベス海、ジャワ海に囲まれた世界第3位、日本の国土の1.9倍ある大きな島だ。

父のいたタラカン島は、ボルネオ島の北東岸沖のセレベス海西部に位置する。この周辺から石油を産出する。日本が占領した後、石油製品の集積センターを建設し、日本本土や多くの前線へ石油を送り出していた。

父は海軍の嘱託として石油送り出しの業務の管理を担当していた。島の防衛には 海軍第2警備隊の2200人があたっていた。

昭和20年(1945年)4月から連合軍が島の奪還をめざして進攻してきた。制海権、制空権を失い、石油積み出しは不可能になった。

状況が緊迫したため、嘱託の鈴木廣蔭が民間人のままでいるのは好ましくないと。現地応召となり、海軍兵曹となった。

5月4日にはオーストラリア第9師団の第26旅団を基幹とする11800人がタラカン島に上陸した。激しい戦闘が繰り広げられたが、日本側には専門の戦闘員が少なく、多くの損害を出した。

7月に入り、タラカン島の海軍司令部は石油の精製施設を自ら破壊した。残存している部隊をとりまとめて、7月14日ボルネオ本島に退避することにした。

鈴木広蔭は、ボルネオ本島にも連合軍は展開しているだろうから、自分はタラカン島の隣のスノカン島に移りたいと主張。本隊は本島に移った。

7月15日夜、スノカン島から銃撃戦の音が聞こえた。それ以後、鈴木広蔭の消息は不明。この夜、戦死したと推測される。

「これだけはっきりした情報があるのね。はっきり戦死と決めましょう」

母からの連絡を受け、戸籍係から戦死の公報がもたらされ、遺骨箱も届いた。それを開けると円い石が1つ置いてあった。

母の慈しんでいたササゲがたわわに実った。母はササゲを入れて赤飯をつくった。

わが家の畑の一角に私の背丈ほどのこぢんまりした古い白梅がある。

季節となり開花した白梅。それだけがきょうの飾りだ。

その下に茣蓙をしいて3人前のささやかな料理を並べた。

私は何を言っても涙がでそうになるので黙って赤飯を食べた。

母はノートブックに何か書いていた。書き終えてそれを差し出した。

君を待ち 育てしササゲ 実れども 戦死の知らせ 耳にする今

「僕は頑張るよ」

私はそれだけを口にした。

父・廣蔭の葬儀を行った。

一番大切な上村良一氏、妻の豊子さんも来て頂いた。父の幼なじみが数人見えた。

導師は小松禅龍師、3人の従僧を伴って現れた。

「きょうは普段の葬儀の順序から離れて、生死のことを考え見ましょう。修証義をとりあげます」

小松禅師はそう言って、修証義を読誦した。

生を明らめ死を明らむるは仏家一大事の因縁なり、生死の中に仏あれば生死なし、 但生死即ち涅槃と心得て、生死として厭ふべきもなく、涅槃として欣ふべきもなし、 是時初めて生死を離るる分あり、唯一大事因縁と究尽すべし。

無常憑み難し、知らず露命いかなる道の草にか落ちん、身已に私に非ず、 命は光陰に移されて暫くも停め難し、紅顔いずこへか去りにし、尋ねんとす るに蹤跡なし、熟観ずる所に往事の再び逢うべからざる多し、 無常忽ちに到るときは国王大臣親暱従僕妻子珍宝ほう たすくる無し、唯独り黄泉に趣くのみなり、己れに随い行くは只是れ善悪業等のみなり。

「これが戒名です」

護国院廣蔭聖道居士

「私は生死涅槃と受け止めています。生死とはひとつの貨幣の表と裏、2つにして1つ。1つにして2面。愛する者との別れは辛い、苦しいものです。つまり愛別離苦です。 命あるわれわれは、必ず死にます。そして別れます。それが苦しみです。その苦しみの元は執着です。執着から煩悩が生まれます。煩悩の火を消せば、苦しみも消えるといわれますが、私にはとてもできません。執着を大切にしています。煩悩も自分のものと受け入れます。これが凡夫である私の生き方です」

禅龍師はありのままのありようを話された。私はそれが分からぬままに、心に入った。

父と語り合うことはもうないのだと切なかった。