西洋美術研究者が語る「日本美術は面白い」 №125 [文芸美術の森]

明治開化の浮世絵師 小林清親

美術ジャーナリスト 斎藤陽一

美術ジャーナリスト 斎藤陽一

第8回

≪「東京名所図」シリーズから:日没から夜にかけての光景≫

≪「東京名所図」シリーズから:日没から夜にかけての光景≫

「東京名所図」シリーズは、小林清親が明治9年(29歳)から明治14年(34歳)までの6年間、開化期の東京の風景を、さまざまな光と影のなかにとらえた93点の「風景版画」です。

光の変化に鋭敏な感受性を示す清親は、朝・昼・夕方・夜といった一日の中での「光」をとらえて、さまざまな作品を描きました。前回には、午後の光から黄昏時の光をとらえた作品を紹介しましたので、今回は、その続きとして、「日没時の風景」を描いた作品をひとつ紹介します。

光の変化に鋭敏な感受性を示す清親は、朝・昼・夕方・夜といった一日の中での「光」をとらえて、さまざまな作品を描きました。前回には、午後の光から黄昏時の光をとらえた作品を紹介しましたので、今回は、その続きとして、「日没時の風景」を描いた作品をひとつ紹介します。

≪日没時の風景≫

この絵は、小林清親が明治9年(29歳)に制作した「柳嶋日没」。

江戸時代から続く老舗料亭の「橋本」を中央に大きく描いています。そのうしろにちらりと赤い塀を見せているのが日蓮宗の法性寺(ほっしょうじ)。この寺のご本尊が妙見菩薩であるところから別名「柳嶋妙見」として江戸っ子たちの信仰を集めてきました。あの葛飾北斎も熱心な「妙見」信者であり、妙見菩薩が「北斗七星」の化身とされることに因んで、「北斎」という雅号を使ったほどです。

江戸時代から続く老舗料亭の「橋本」を中央に大きく描いています。そのうしろにちらりと赤い塀を見せているのが日蓮宗の法性寺(ほっしょうじ)。この寺のご本尊が妙見菩薩であるところから別名「柳嶋妙見」として江戸っ子たちの信仰を集めてきました。あの葛飾北斎も熱心な「妙見」信者であり、妙見菩薩が「北斗七星」の化身とされることに因んで、「北斎」という雅号を使ったほどです。

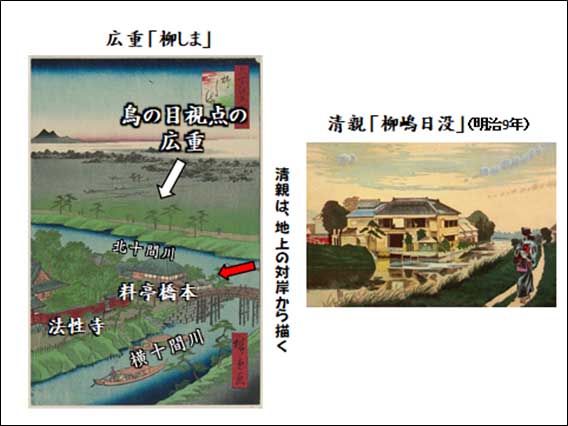

江戸切絵図でこの場所を確かめてみよう(下図)。

北十間川と横十間川とが交錯するこの場所は、当時、江戸の郊外とも言えるところですが、田園情緒あふれる風景を楽しもうとする人たちや、法性寺のご本尊「妙見菩薩」に参拝する人たちがたくさんやってきて、そこにある料亭「橋本」も繁盛していました。

小林清親は、北十間川をはさんだ対岸から見た料亭「橋本」を描いています。

小林清親は、北十間川をはさんだ対岸から見た料亭「橋本」を描いています。

実は、清親の敬愛する歌川広重もまた、あの「名所江戸百景」シリーズの中で、同じ柳嶋の風景を描いています。

ただし、広重は「鳥の目」になって、上空から料亭「橋本」と「法性寺」をとらえています。(下図)

ただし、広重は「鳥の目」になって、上空から料亭「橋本」と「法性寺」をとらえています。(下図)

これに対して小林清親は、地上から料亭「橋本」を眺める視点をとる。これが、清親が風景を描くときの基本です。

日本絵画の特質のひとつは、画家の視点が自由自在に設定されるところにあり、時には「鳥の目」になったり、「虫の目」になったりと、西洋絵画のような「一枚の絵に一つの視点」という原則はない。広重もその伝統を継承して、画題によって、様々な視点を駆使しています。

しかし、清親描く風景画は、いつも、画家が地上に足をつけた「散策者の視点」で描かれる。言い換えれば、清親の絵は、あくまでも現実を観察する「生活者の視点」で描かれます。

この絵では、川のこちら側・手前に、子どもを背負った女が料亭「橋本」を眺めながら歩んでゆく。この女性の姿に、清親自身の心情が投影されています。

この絵では、川のこちら側・手前に、子どもを背負った女が料亭「橋本」を眺めながら歩んでゆく。この女性の姿に、清親自身の心情が投影されています。

構図的には、この女性を近景として、先に延びる「道」が奥行きへと視線を誘い、さらに中景に料亭、遠景に夕空を描いて、奥行き感が深められています。これは、清親の西洋画の研究がもたらしたものでしょう。

この絵は、浮世絵の伝統的技法である「彩色木版画」なのですが、他にも、西洋画のさまざまな技法が応用されています。

水面をクローズアップで見ると・・・

水面に映る建物の影と、ゆったりとした流れを表わすのに、実に様々な表現法を試みていることが分かります。

いくつもの色が、不規則な形で置かれているのは、油彩画や水彩画の味を出そうとしているのかも知れません。

いくつもの色が、不規則な形で置かれているのは、油彩画や水彩画の味を出そうとしているのかも知れません。

さらによく見ると、縦横の引っ掻いたような線が「網目状」に重ねられている。

これは、西洋の「銅版画」で使われる「クロスハッチング」という技法です。それを清親は「木口木版」(こぐちもくはん)で試みているのです。

これは、西洋の「銅版画」で使われる「クロスハッチング」という技法です。それを清親は「木口木版」(こぐちもくはん)で試みているのです。

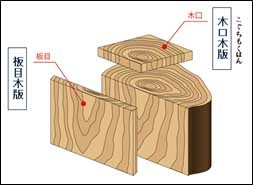

木版には、「板目木版」と「木口木版」がある。

木版には、「板目木版」と「木口木版」がある。 「板目木版」(いためもくはん)は、一本の木を縦方向で切り出した木材を「版木」として使うやり方で、一般に「木版」という場合には「板目木版」を指すことが多い。

浮世絵版画のほとんどは、この「板目木版」(板目彫り)です。

一方、「木口木版」は、硬い木を選んで、その木を「輪切り」にした状態の「中央部」を版木に用いるやり方です。

一方、「木口木版」は、硬い木を選んで、その木を「輪切り」にした状態の「中央部」を版木に用いるやり方です。この「木口版木」に、「ビュラン」という鋭利な刃物を用いて、細かな線を彫り込んでゆくので、緻密に彫り込まれた線は、木版画というよりは、むしろ「銅版画」の線に近い効果をもたらす。

小林清親は、「東京名所図」シリーズの随所で、この「クロスハッチング」の効果を試みています。

この絵で清親は、「黄昏時の微妙な光と影」を表現しようとしています。

とは言え、伝統的な「錦絵」のやり方に慣れていた彫師や摺師にとっては、清親の試みは技術的に相当大変なことだったでしょう。実際、清親の仕事は、「彫師泣かせ、摺師泣かせ」だったようで、清親木版画の摺師だった西村熊吉は晩年「(清親は)西洋画を習った人だけに・・・まことに苦労させられた」と述懐しています。

この「東京名所図」シリーズの制作が明治9年から明治34年までの6年間で終り、その後、清親が同じような「光線画」の画風の作品を制作しなくなった理由のひとつは、こんなところにもあったのかも知れません。

この「東京名所図」シリーズの制作が明治9年から明治34年までの6年間で終り、その後、清親が同じような「光線画」の画風の作品を制作しなくなった理由のひとつは、こんなところにもあったのかも知れません。

次回もまた、小林清親の「東京名所図」シリーズの作品を鑑賞します。

(次号に続く)

(次号に続く)

2024-03-29 09:41

nice!(1)

コメント(0)

コメント 0