西洋美術研究者が語る「日本美術は面白い」 №120 [文芸美術の森]

明治開化の浮世絵師 小林清親

美術ジャーナリスト 斎藤陽一

第3回

≪光と影が織りなす明治の「東京名所図」シリーズ≫

美術ジャーナリスト 斎藤陽一

第3回

≪光と影が織りなす明治の「東京名所図」シリーズ≫

明治9年8月、小林清親が最初の5点の連作「光線画」を刊行した直後から、東京を題材とする「風景版画」が次々と制作されていきます。それらは、開化期の東京の風景を光の変化の中でとらえた独自の魅力を持つもので、明治9年8月(29歳)から明治14年(34歳)まで6年間続きました。この間に制作された清親の「風景版画」は93点ほどあり、版元や清親が最初からシリーズとして意図したものではなかったが、現在では一連の「風景版画」として一括して「東京名所図」と呼ばれています。

これから「東京名所図」シリーズから選んだ小林清親の「風景版画」を鑑賞していきます。

≪文明開化の光≫

まずは≪文明開化の光≫を表現した作品をいくつか見ることから始めたい。

上図は、小林清親描く「新橋ステンション」(明治14年制作)。すなわち「新橋駅」。

明治5年(1872年)、日本最初の鉄道が新橋・横浜間に開通。そのターミナル駅となった「新橋停車場」を描く。それも、清親は、駅の建物を「夜の闇」に沈め、そぼ降る雨の駅前にうごめく人々をシルエットで描き出すことに意を用いている。

「文明開化」の中でも、鉄道の開業は大事件でしたから、当時、駅や汽車を描いた錦絵はたくさん刊行されました。たとえば、右図のような錦絵。これは、新橋駅に明治天皇をお迎えしている図ですが、彩り豊かできらびやか、祝祭的雰囲気がみなぎり、「陸蒸気」(おかじょうき)と呼ばれた蒸気車も描かれ、仕立て方は典型的な「開化絵」となっています。

「文明開化」の中でも、鉄道の開業は大事件でしたから、当時、駅や汽車を描いた錦絵はたくさん刊行されました。たとえば、右図のような錦絵。これは、新橋駅に明治天皇をお迎えしている図ですが、彩り豊かできらびやか、祝祭的雰囲気がみなぎり、「陸蒸気」(おかじょうき)と呼ばれた蒸気車も描かれ、仕立て方は典型的な「開化絵」となっています。 ところが、清親の絵では、肝心の「陸蒸気」を描かず、当時最先端の西洋建築だった駅舎を真正面からとらえている。しかも、その建物さえも夜の闇に沈め、雨の駅前をうごめく人々の姿を細やかに描写している。これは、当時としてはきわめて大胆で斬新なとらえ方でした。

しかし、この絵の主役はやはり「光」でしょう。

建物の窓には赤々と灯る光、人々の持つランタンや提灯の光が、雨に濡れた地面に反射し、揺らめいている。足音だけが響く中、誰もが寡黙・・・。これらが、雨の夜のうっとうしいような情感を生んでいる。

建物の窓には赤々と灯る光、人々の持つランタンや提灯の光が、雨に濡れた地面に反射し、揺らめいている。足音だけが響く中、誰もが寡黙・・・。これらが、雨の夜のうっとうしいような情感を生んでいる。

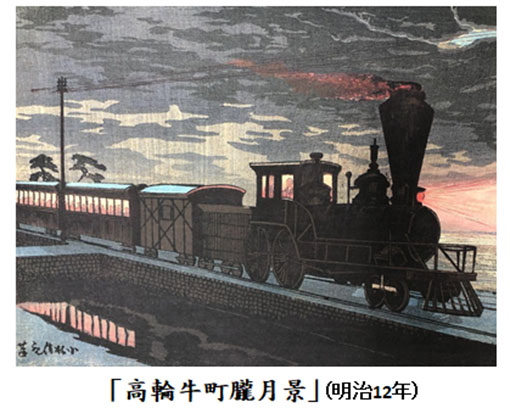

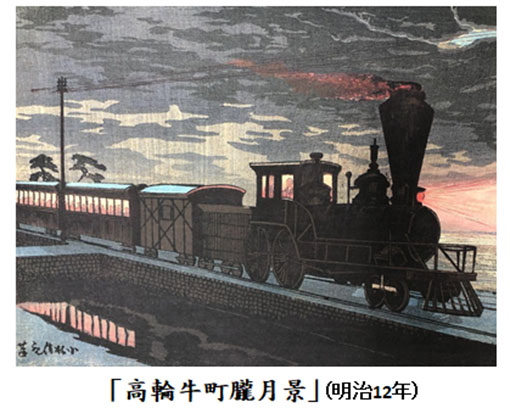

≪文明開化の光≫2点目は、下図の「高輪牛町朧月景」(明治12年)。

暮れなずむ夕暮れ時、赤い光を前方に放射しながら、ひた走る機関車を斜め前方から大きくとらえている。これも大胆で斬新なとらえ方です。

ここは高輪牛町。現在の山手線の田町駅と品川駅の中間点にあたり。当時、鉄道は海中に築いた堤の上を走っていました。この絵では、機関車の向うには海が広がり、こちら側の水面には汽車の窓灯りが映っています。雲間からは朧月の光が洩れている。

ここは高輪牛町。現在の山手線の田町駅と品川駅の中間点にあたり。当時、鉄道は海中に築いた堤の上を走っていました。この絵では、機関車の向うには海が広がり、こちら側の水面には汽車の窓灯りが映っています。雲間からは朧月の光が洩れている。

清親は、この絵でも「光」を主役にしつつ、文明開化の象徴である「陸蒸気」の姿を鮮やかに浮かび上がらせています。

小林清親は、崩壊した徳川家に仕えた旧幕臣であり、「敗残者」として動乱のさまざまな苦難を味わいました。

ですから、薩長土肥諸藩を中心とする新政権が進める近代化、特に「江戸から東京へ」の急激な改造には、複雑な思いを持っていたことでしょう。

しかし、新時代に「絵師」として生きることを選んだ清親は、旧い江戸への懐旧の念を持ちながらも、新しい装いを見せる近代都市・東京の「文明開化の光」に対して、みずみずしい感性でこれを受け入れている。この感性と眼差しが、清親の風景版画シリーズに流れる独特の詩情と哀感を生み出しています。

ですから、薩長土肥諸藩を中心とする新政権が進める近代化、特に「江戸から東京へ」の急激な改造には、複雑な思いを持っていたことでしょう。

しかし、新時代に「絵師」として生きることを選んだ清親は、旧い江戸への懐旧の念を持ちながらも、新しい装いを見せる近代都市・東京の「文明開化の光」に対して、みずみずしい感性でこれを受け入れている。この感性と眼差しが、清親の風景版画シリーズに流れる独特の詩情と哀感を生み出しています。

≪文明開化の光≫3点目は、下図の「日本橋夜」(明治14年)。

小林清親は、夜の日本橋を「ガス燈」の光の中に描いています。ガス燈は、文明開化がもたらした明るい人工照明でした。

夜の日本橋の上を、多くの人々が往来し、馬車や人力車も行き交っている。それをガス燈が高い位置から照らすが、すべては黒いシルエットとなってスローモーションのように動いている。

遠景の家並みや空は、薄墨をぼかした画法によって、奥深く、幻想的な雰囲気を醸し出している。新しい、近代的な墨絵を見るような味わいがあります。

夜の日本橋の上を、多くの人々が往来し、馬車や人力車も行き交っている。それをガス燈が高い位置から照らすが、すべては黒いシルエットとなってスローモーションのように動いている。

遠景の家並みや空は、薄墨をぼかした画法によって、奥深く、幻想的な雰囲気を醸し出している。新しい、近代的な墨絵を見るような味わいがあります。

小林清親が敬愛した江戸の浮世絵師に歌川広重がいます。広重もまた、「東海道五十三次」シリーズのトップに「日本橋」を描きました。右図の「日本橋朝之景」です。

小林清親が敬愛した江戸の浮世絵師に歌川広重がいます。広重もまた、「東海道五十三次」シリーズのトップに「日本橋」を描きました。右図の「日本橋朝之景」です。広重は、一日の始まりである早朝の光景として「日本橋」を描きました。まだ日の出前、国元に向けて出発する大名行列や、当時、日本橋にあった魚市場に集まる魚の行商人たちが描かれ、江戸の中心である日本橋界隈の朝の賑わいを表現しています。

小林清親は、当然ながら、広重のこの絵を脳裏に焼き付けていたでしょうが、あえて「自分なりの日本橋を描かん」とばかりに、広重とは対照的に、ガス燈に照らされた「夜の場面」に設定している。ここでは、「江戸の闇」と「文明開化の光」とがごく自然に融け合い、それがいかにも「光と影の画家」小林清親の個性を感じさせる画面になっています。

≪文明開化の光≫4点目は、下図の「第1回内国勧業博覧会」(明治10年)。

描かれているのは、明治10年8月から11月まで上野公園で開催された「第1回内国勧業博覧会」の光景。この博覧会は、大久保利通の肝いりで、明治政府が「殖産興業」政策を推進するために開催されました。

描かれているのは、明治10年8月から11月まで上野公園で開催された「第1回内国勧業博覧会」の光景。この博覧会は、大久保利通の肝いりで、明治政府が「殖産興業」政策を推進するために開催されました。

会場内では、ガスの炎で花や文字などの形を表現する「花ガス」のイルミネーションが人気を呼び、小林清親が描いたのもその光景です。このような「光」こそ、新時代の到来を人々に実感させる「文明開化の光」だったことでしょう。この絵には、そんな新しい「光」に驚く清親自身の感動も反映しています。

この絵を仔細に見ると:

この絵を仔細に見ると:針のようなもので引っ掻いた細かいタッチが交錯しているところに気が付く。(右図)

これは、いわゆる「銅版画」(エッチング)の「引っ掻き技法」なのです。

研究者の吉田洋子氏が指摘するように、小林清親の風景版画に新しさをもたらしているのは、ひとつには「彼が、文明開化によって大量に日本に入って来た西洋絵画や写真、銅版画や石版画などから積極的に学び、そのリアリズム精神を吸収、それを何とかして、浮世絵の伝統技術である木版画に生かそうとした」ことでしょう。

この絵でも、そのような清親の試みが斬新な効果となって表われており、新時代の「風景版画」となっています。

この絵でも、そのような清親の試みが斬新な効果となって表われており、新時代の「風景版画」となっています。

次回もまた引き続き、小林清親の「東京名所図」を鑑賞します。

(次号に続く)

2023-12-30 08:45

nice!(1)

コメント(0)

コメント 0