西洋美術研究者が語る「日本美術は面白い」 №71 [文芸美術の森]

歌川広重≪名所江戸百景≫シリーズ

美術ジャーナリスト 斎藤陽一

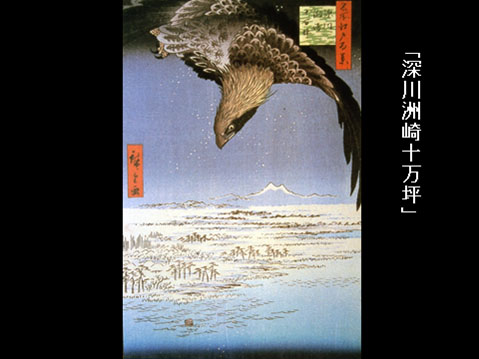

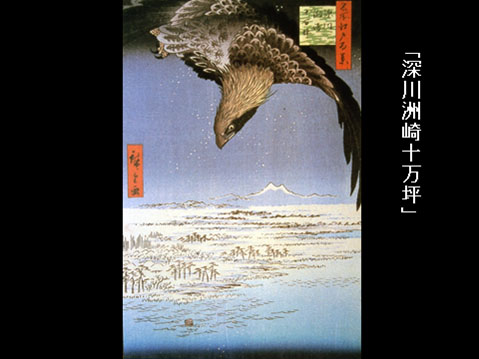

第22回 「深川洲崎十万坪」

≪鳥の目視点≫

広重の「名所江戸百景」シリーズ、今回は、文字通り「鳥の目視点」で広大な埋め立て地を描いた「深川洲崎十万坪」(第108景)を紹介します。

先ず、ここに描かれた場所について話しておきます。

ここは深川の東方にあたる開拓地。もともとは、ところどころに州浜などが散在する海でしたが、享保8年(1723年)から三年にわたり、江戸市中の塵芥を運びこんで海を埋め立てて10万坪の新開地としました。

この絵が描かれた当時は、一橋家の所領でしたが、水利が悪く、田畑としては不適当だったようです。海に面した一帯が「洲崎」ですが、ここは海の眺望が広々と見えるところから、初日の出を見たり、潮干狩りをしたり、月見をする人たちで賑わったといいます。

広重は、この新開地を、雪に覆われた広大な原野として描いています。それを、急降下する大鷲の鋭い眼で見下ろすという「鳥の目視点」で表現しました。

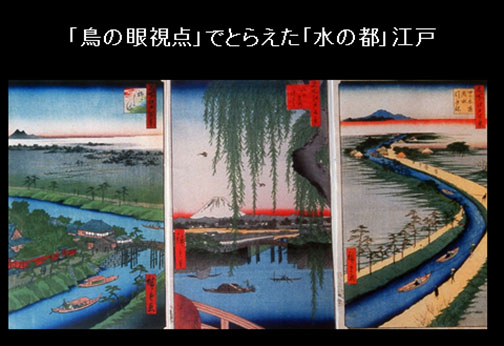

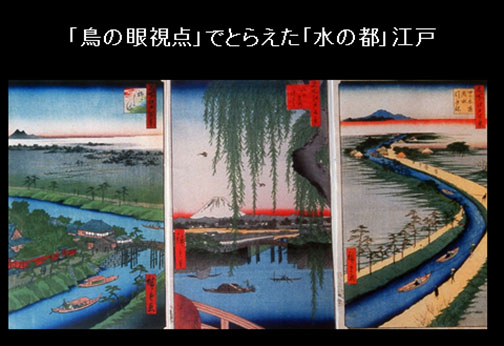

広重は、とりわけ晩年の竪型連作「名所江戸百景」において、このような「鳥の目視点」を多用しています。(上図参照)

それらの多くには、川や水路、掘割などが描かれており、まさに、幕末から明治にかけて来日した外国人たちが「美しい水の都」として賞讃した江戸の面影を伝えています。

その中でも「深川洲崎十万坪」の壮大な構図は、類を見ない大胆な構図でとらえたものです。

この大胆で斬新な視点は、西洋近代の芸術家を驚嘆させました。

近代までの西洋絵画では、“画家が立って眺める視点”を絶対とする「透視画法」(科学的遠近法)を規範とし、その上、“一画面の中の視点は一つに限る”という合理主義的画法を重視してきました。

しかし、近代という新しい時代に合った新しい絵画を追求しようとする印象派などの画家たちは、そのような伝統的な絵画観からの脱皮をめざして苦闘していました。そんな時に、開国後の日本が放出した浮世絵に出会い、西洋絵画とは異質な特質を持つ浮世絵は、彼らの呪縛を解き放す大きな原動力ともなったのです。

≪視点の自在さ≫

ここで「画家の視点」というものについて、もう少し触れておきたい。

「源氏物語絵巻」をはじめ、古くから伝わる絵巻や屏風絵、大和絵などといった日本絵画の重要な特質のひとつに「視点の自在さ」があります。

繰り返しますが、西洋絵画では、主体(画家)を絶対のものとし、すべての客体(描く対象)を「主体の視点」のもとに従属させようという原理をルネサンス以降の伝統としてきました。

しかし、日本絵画においては、そのような合理主義的絵画観に縛られない、自由自在な視点のとりかたが行われてきました。

とりわけ「鳥の目視点」とも言うべき上から鳥の目になって見下ろして描く画法は、日本絵画の大きな特質のひとつでした。

室内の人物たちを描くのに、屋根が邪魔なら屋根を取り払ってしまえばいい、壁や襖が邪魔ならそれも取っ払ってしまい、自由自在に上から見下ろして描く。この画法を「吹き抜き天井」と呼びました。(右図参照)

室内の人物たちを描くのに、屋根が邪魔なら屋根を取り払ってしまえばいい、壁や襖が邪魔ならそれも取っ払ってしまい、自由自在に上から見下ろして描く。この画法を「吹き抜き天井」と呼びました。(右図参照) また、人物は横からとらえたほうが仕草や顔つきが分かりやすいし、描きやすい。だから、部屋は上からの視点で描いても、同時に人物は「横からの視点」でとらえました。ここには、ひとつの画面に複数の視点が混在しています。

さらに、物語の主要な場面に見る者の関心を集中させるために、時には、「すやり霞」という霞を描く画法によって、不必要な部分を覆ってしまいました。

まことに自在な視点と描き方ですが、日本絵画では、画家の主体を絶対視するのではなく、描かれるもの(客体)が尊重されたので、それぞれの対象にふさわしい視点が採用されたのです。

江戸の浮世絵師たちも、この伝統的画法を使いこなしましたが、とりわけ広重の「名所江戸百景」では、この「鳥の目視点」が随所に使われています。

今回取り上げた「深川洲崎十万坪」は雪の新開地を上空からとらえていますが、次回は、地上の雪景色を描いた「深川木場」を紹介します。

2021-11-29 19:11

nice!(1)

コメント(0)

コメント 0