西洋美術研究者が語る「日本美術は面白い」 №34 [文芸美術の森]

シリーズ≪琳派の魅力≫

美術ジャーナリスト 斎藤陽一

第34回: 鈴木其一「夏秋渓流図屏風」

(19世紀中頃。六曲一双。各166.4×363.3cm。東京・根津美術館)

(19世紀中頃。六曲一双。各166.4×363.3cm。東京・根津美術館)

≪モダンな色彩感覚とシュールな味わい≫

今回、紹介する鈴木其一の「夏秋渓流図屏風」は、前回取り上げた「朝顔図屏風」よりも其一がもっと若い頃、40代半ば頃に描いたとされる作品です。にもかかわらず、「朝顔図」にも増した、その斬新さと鮮やかさに目を奪われます。

ここに描かれているのは、渓流と木立ですが、右隻には大きな白百合が描かれ、季節は「夏」、左隻には紅葉した木が描かれているので「秋」の情景であることが見てとれます。

どちらにも檜(ひのき)が描かれますが、左隻の檜の葉の一部は褐色に変色しており、秋の気配を示しています。一方、右隻の檜には、どこか勢いを感じますね。

しかし、この絵が私たちに強烈なインパクトを与えるのは、何よりも、鮮烈な青に彩られた渓流でしょう。これが、金色の背景と鮮やかな対比をなしていて、その青さがひときわ映えるのです。

しかし、この絵が私たちに強烈なインパクトを与えるのは、何よりも、鮮烈な青に彩られた渓流でしょう。これが、金色の背景と鮮やかな対比をなしていて、その青さがひときわ映えるのです。

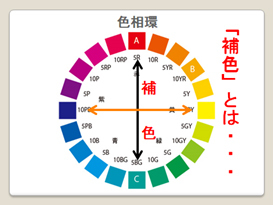

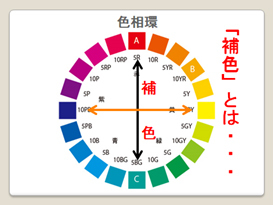

これは、近代になって西洋で確立した色彩学でいうところの「補色対比」です。

どちらにも檜(ひのき)が描かれますが、左隻の檜の葉の一部は褐色に変色しており、秋の気配を示しています。一方、右隻の檜には、どこか勢いを感じますね。

しかし、この絵が私たちに強烈なインパクトを与えるのは、何よりも、鮮烈な青に彩られた渓流でしょう。これが、金色の背景と鮮やかな対比をなしていて、その青さがひときわ映えるのです。

しかし、この絵が私たちに強烈なインパクトを与えるのは、何よりも、鮮烈な青に彩られた渓流でしょう。これが、金色の背景と鮮やかな対比をなしていて、その青さがひときわ映えるのです。これは、近代になって西洋で確立した色彩学でいうところの「補色対比」です。

「色相環」に配置された色彩の中で、真反対にある色同士が「補色関係」にあり、例えば、赤と緑、あるいは黄色と青が「補色関係」にあります。

このような補色関係にある色彩を画面上に並置すると、単色を見た時よりも一層鮮やかな視覚効果をもたらす、という大脳生理にもとづく理論です。

西洋絵画では、このような色彩理論を知ることのなかったフェルメールが、画面に「黄色」と「青」を併置することを好みましたし、「補色対比」の理論を知った印象派の画家たち、たとえばモネは「赤」と「緑」の補色対比を鮮やかさを演出する武器として効果的に使いました。ゴッホが「黄色」と「青」を好んで使ったことは皆さんもご存知ですね。

(左よりフェルメール、モネ、ゴッホ)

(左よりフェルメール、モネ、ゴッホ)

このような補色関係にある色彩を画面上に並置すると、単色を見た時よりも一層鮮やかな視覚効果をもたらす、という大脳生理にもとづく理論です。

西洋絵画では、このような色彩理論を知ることのなかったフェルメールが、画面に「黄色」と「青」を併置することを好みましたし、「補色対比」の理論を知った印象派の画家たち、たとえばモネは「赤」と「緑」の補色対比を鮮やかさを演出する武器として効果的に使いました。ゴッホが「黄色」と「青」を好んで使ったことは皆さんもご存知ですね。

もちろん、鈴木其一は、そのような「補色対比」などという理論を知っていたわけではなく、画家としての直観と修練の中から、鮮やかな色彩感覚を身につけたものでしょう。

金地に映える流れの「青」と葉の「緑」に加えて、さらに対比を鮮やかにしているのが、右隻の白百合の「白」と左隻の紅葉の「赤」・・・まことにモダンな色彩感覚です。

金地に映える流れの「青」と葉の「緑」に加えて、さらに対比を鮮やかにしているのが、右隻の白百合の「白」と左隻の紅葉の「赤」・・・まことにモダンな色彩感覚です。

真っ青な渓流の表現は、水の流れというより、何か生命を持った粘液質の生き物が、うねりながら地を這っているかのような幻想味が感じられます。

また、右隻の白百合と笹に注目すると、白百合は写実的に描かれているのに対して、笹の葉は文様のようにデザイン化して描かれています。現実と非現実との共存という、意図的な違和感が、この絵にシュールな味わいを加味しているようです。

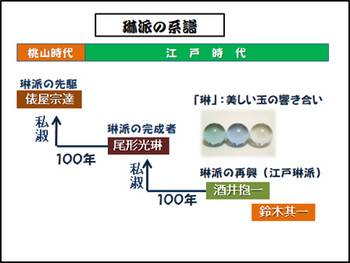

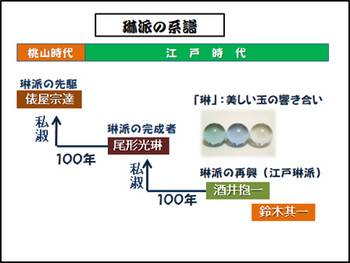

このように見ると、鈴木其一の「夏秋渓流図屏風」には、現代作家の作品と言っても通じるような斬新さがあります。それはまた、「琳派」の系譜の中でも、俵屋宗達や尾形光琳、師の酒井抱一の画風とは異なる、鈴木其一の絵画的特質ともいうべきものです。

鈴木其一のこのような斬新な造形感覚が、近代日本絵画につながる架け橋となるものとして、近年、とみに評価が高まっているのです。

鈴木其一のこのような斬新な造形感覚が、近代日本絵画につながる架け橋となるものとして、近年、とみに評価が高まっているのです。

これまで、≪琳派の魅力≫を34回にわたってお話ししてきました。何度かお話しした通り、「琳派」という言葉を使っているからと言って、そもそも、「琳派」という固定した流派が存在したということではない、また、一定の「型」がずっと受け継がれてきたわけではない、ということです。

「琳派」とは、家系や血縁、師弟関係によることなく、時代を超えて、先達への私淑というかたちで、あとに続く個性的な絵師たちが、敬愛する先達の画風の中から絶えず新たな美を「発見」し、自覚的に自らの美の世界を再創造していった、というきわめて独特な美の系譜を言います。なかなか定義づけが難しい。

そして、近現代になってから、そのような独特な美意識の系譜が「浮彫」にされ、それを「琳派」という名称でくくったのです。琳派についての大著を著わした美術史家・河野元昭氏の言葉を借りるならば、「定義できない―それが琳派。美意識の異なるさまざまな個性を包括し、個性の中に統一感がある」、そのような個性が「響きあう美」の世界が

≪琳派≫ である、ということになります。(河野元昭『琳派 響きあう美』:思文閣出版)

≪琳派≫ である、ということになります。(河野元昭『琳派 響きあう美』:思文閣出版)

もうひとつ重要なことは、「琳派」の画家たちがその根底に持っていた美意識は、絵師たちだけのものではなく、はるか昔から現代にいたるまでの日本人が、この風土と暮らしの中で、脈々と培ってきた美意識とひそやかに連動するものだ、ということです。とりわけ絵師たちは、そこから、鋭敏な感覚と繊細な造形感覚を働かせて、絶えず、新たな美を汲み上げてきたのだと考えます。

「琳派」が時代を超えて新鮮な理由は、そのようなところにあるのではないでしょうか。

また、近代や現代の作家たちの中にも、「琳派」という源泉から新たな養分を汲み取って、斬新な作品を生み出している人が沢山いるのも、そのようなところに秘密があるのではないでしょうか。

また、近代や現代の作家たちの中にも、「琳派」という源泉から新たな養分を汲み取って、斬新な作品を生み出している人が沢山いるのも、そのようなところに秘密があるのではないでしょうか。

これで、34回に及んだ「琳派の魅力」シリーズを終了します。あらためて、“西洋かぶれ”だった私に「日本美術の面白さ」を教えてくれ、多くの示唆と刺激を与えて続けてくれた“先達”の美術史家の方々に厚く御礼を申し上げます。

次回からは、また別のテーマで、日本美術に関心を持つ同好の士に、「日本美術の面白さと魅力」について、たどたどしく語っていきたいと考えております。お付き合い願えれば幸いです。

(シリーズ「琳派の魅力」:終)

次回からは、また別のテーマで、日本美術に関心を持つ同好の士に、「日本美術の面白さと魅力」について、たどたどしく語っていきたいと考えております。お付き合い願えれば幸いです。

(シリーズ「琳派の魅力」:終)

2020-05-14 11:37

nice!(1)

コメント(0)

コメント 0