西洋美術研究者が語る「日本美術は面白い」 №121 [文芸美術の森]

明治開化の浮世絵師 小林清親

美術ジャーナリスト 斎藤陽一

第4回

≪光と影が織りなす明治の「東京名所図」シリーズ≫

明治9年8月、小林清親が最初の5点の連作「光線画」を刊行した直後から、東京を題材とする「風景版画」が次々と制作されていきます。それらは、開化期の東京の風景を光の変化の中でとらえた独自の魅力を持つもので、明治9年8月(29歳)から明治14年(34歳)まで続きました。この6年間に制作された清親の「風景版画」は93点ほどあり、版元や清親が最初からシリーズとして意図したものではありませんでしたが、現在では一連の「風景版画」として、一括して「東京名所図」と呼ばれています。

前回は、これら「東京名所図」シリーズから、「文明開化の光」というくくり方で、清親の絵を4点(「新橋ステンション」「高輪牛町朧月景」「日本橋夜」「内国勧業博覧会」)を紹介しましたが、図らずも、夜景や夕暮れ時の絵ばかりとなりました。

清親の「東京名所図」には、「昼間の明るい光」に浮かぶ「開化期の東京」も描かれていますので、今回は、そんな絵をいくつか紹介します。

≪文明開化の東京≫

まずは≪文明開化の東京≫を描いた作品、はじめは「常盤橋内紙幣寮之図」。

ここは、明治当初に官庁街として整備が進められた地域。現在の大手町界隈です。

右手にそびえたつ洋館は、大蔵省の紙幣寮、すなわち現在で言えば「大蔵省印刷局」の建物。この建物は明治9年に建設され、翌10年に国産第1号の紙幣を発行しました。

赤レンガの堂々たる建物の屋根の上には、高さ2メートルの石造りの「鳳凰」(ほうおう)が据えられ、その威容は錦絵にも盛んに描かれて東京名所のひとつとなりました。

小林清親は、この建物を含む大通りの光景を「遠近法」を使って西洋画風に描き、電信柱や電線、往来を行く人々や人力車なども「遠近法」の要素としている。

この中に描かれた様々なものは「西洋化」を象徴している。例えば、洋館、電柱や電線、さりげなく描かれた人力車も新しい時代の乗り物。この絵では、特に電柱と電線が、私たちの視線を奥へと導く構図上の重要な役割を果たしています。

青空には、清親独特の複雑な諧調を見せる雲が広がり、晴れやかな光が行き渡っている。

≪文明開化の東京≫を描いた作品、次は「上野公園画家写生図」。

春、桜の花が満開の上野公園。暖かい春の光が画面いっぱいに行き渡り、空には霞がかかっている。桜の明るさを際立たせるために、遠景の木々は黒いシルエットで表わされる。

何よりも最初に目に入るのが、画面左に描かれた人たち。

何よりも最初に目に入るのが、画面左に描かれた人たち。 帽子をかぶり、羽織姿の画家がイーゼルに向かってスケッチしているのを、老婦人と母子が見ている。

小林清親は「東京名所図」シリーズを制作するにあたり、各所で水彩スケッチを行なっている。だから、この画家の姿に、清親自身を重ねてみてもいい。もっとも清親は「6尺2寸:186cm」という大男だったから、この絵の画家は、自分をそのまま描いたわけではない。

右図は、小林清親の「写生帖」の一部:

右図は、小林清親の「写生帖」の一部: 清親は、このような「水彩スケッチ」を多数残しており、これらが「東京名所図」を生み出すもととなっている。

中には、描いたときの「時間」や「天候」をメモしたものもあり、清親が「時間の推移にともなう光の変化」に強い関心をもっていたことが推察できます。

明治になって「上野公園」となったこの場所は、清親にとって、若き日の苦い思い出の地でもありました。

第1回の「清親の生い立ち」で紹介したように、幕末に家督を継いだ清親は、「大政奉還」による「幕府瓦解」後に起こった「鳥羽伏見の戦い」に参戦したが、破れて江戸に逃げ帰った。

第1回の「清親の生い立ち」で紹介したように、幕末に家督を継いだ清親は、「大政奉還」による「幕府瓦解」後に起こった「鳥羽伏見の戦い」に参戦したが、破れて江戸に逃げ帰った。 慶応4年4月には、江戸城は「無血開城」となるが、旧幕府内の主戦派である「彰義隊」が上野の山に立てこもって新政府軍と戦闘。彰義隊は敗れて壊滅、上野の山は焼け野原となった。

清親は彰義隊には参加しなかったが、上司の命令により、人足の扮装をして上野に偵察に行く。しかし、近くに砲弾がさく裂、ほうほうのていで逃げ帰っている。

そのあと清親は、生活のあてもなく、徳川家の移った静岡に行くのだが、困窮の生活が続いた・・・

今や明治の御代、生まれ変わった上野公園を描くとき、清親の胸中には、そのような苦い思いも去来したかもしれない。

次は、夕方の光の中に、虎の門の開化風景を描いた「虎乃門夕景」。

左に描かれている洋館は「工部大学校」。

明治新政府は、科学技術導入のために、欧米から多くの技師を呼んで人材の育成を行ないました。この「工部大学校」は、その拠点となった建物。のちの「東京大学工学部」の前身のひとつだったが、大正12年(1923年)の関東大震災によって焼失してしまった。

この建物、夕方の光を浴びて、バラ色に染まっている。空に浮かぶ雲もまた淡いバラ色を帯びている。

小林清親の「光線画」の魅力のひとつは、このような「空や雲の繊細なニュアンス」にある。

前述したように、清親の「写生帖」には、空や雲の様子を水彩スケッチするとき、その時刻や天候などをメモ書きしたものもある。それをもとに木版画の画面を構成しようとしています。

前述したように、清親の「写生帖」には、空や雲の様子を水彩スケッチするとき、その時刻や天候などをメモ書きしたものもある。それをもとに木版画の画面を構成しようとしています。 この作品の「空」の描写でも、清親は「水彩画」のような味わいを「木版」で出そうと試みている。

水面にゆらめく「建物の影」も水彩画風です。

とは言え、それを「木版」で試みるのですから、さぞ、彫師や摺師は大変だったでしょうね。

古来、わが国の版画は、専ら木版技術によって支えられ、発展してきました。江戸時代には、木版技術は世界最高水準にまで到達、それを継承した明治当初の日本において、彩色が自在に行える印刷技術は「木版」だけでした。

まだ写真技術や石版画の技法が充分に発達していなかった段階では、「木版画」こそ、当時の日本人が自在に操ることが出来る唯一の「カラー印刷技術」でした。

明治開化期に「光線画」という斬新な絵画世界を切り開いた小林清親といえども、その画業のベースになっていたのは、「浮世絵版画」の伝統を受け継ぐ「木版による彩色技術」だったのです。

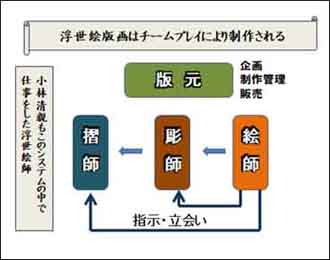

伝統的な「浮世絵版画」は、右図のような「チームプレイ」によって制作されました。すなわち:

伝統的な「浮世絵版画」は、右図のような「チームプレイ」によって制作されました。すなわち:「版元」:企画を立てて絵師に発注、制作工程の管理から販売までを行う。

「絵師」:絵を描き、彫師や摺師に細部を指示しながら、作品を完成させる。

「彫師」:絵師が描いた下絵をもとに、色版の数だけの版木を彫る。

「摺師」:版木の上に絵具を乗せ、色の数だけ何回も重ねながら摺り上げる。

小林清親も、基本的には、この「浮世絵制作システム」の中で仕事をした絵師でした。とは言え、清親の清親たるところは、さらにそこに、油彩画や水彩画、銅版画などの西洋画から学んだ表現を導入しようとしたことでしょう。だからそれは、彫師や摺師にとっては、とんでもなく手間のかかる作業となったに違いありません。

次回もまた、小林清親の「東京名所図」を鑑賞していきます。

(次号に続く)

2024-01-14 08:15

nice!(1)

コメント(0)

コメント 0