西洋美術研究者が語る「日本美術は面白い」 №98 [文芸美術の森]

東洲斎写楽の役者絵

美術ジャーナリスト 斎藤陽一

第5回 桐座「敵討(かたきうち)乗合(のりやい)話(ばなし)」その1

東洲斎写楽のデビュー作28点は、寛政6年5月に「都座」「桐座」「河原崎座」の江戸三座で上演した舞台から主題をとっています。

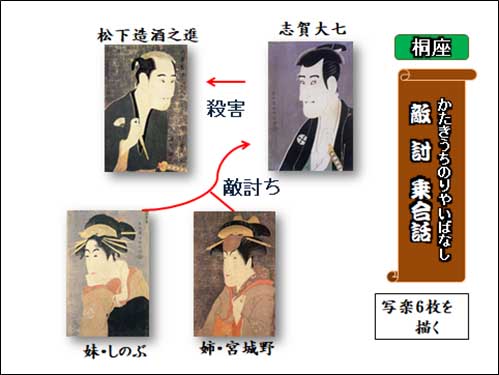

既に都座の舞台「花菖蒲文禄曽我」に主題をとった写楽の大首絵11枚は紹介しましたので、今回からは、桐座の演目「敵討乗合話」を描いた写楽の絵6枚を見ていきます。

このあらすじは次の通りです。下図を参考にしてください。

宮城野としのぶの姉妹の父は浪人の松下造酒之進。病気に苦しむ造酒之進は借金をつくっており、そのため妹のしのぶは遊郭に売られてしまう。挙句の果てに、造酒之進は志賀大七によって殺されてしまいます。

二人の姉妹は、艱難辛苦を耐え忍びながら、ついには父のかたき討ちを果たす、という物語です。

≪敵役・志賀大七と殺される松下造酒之進≫

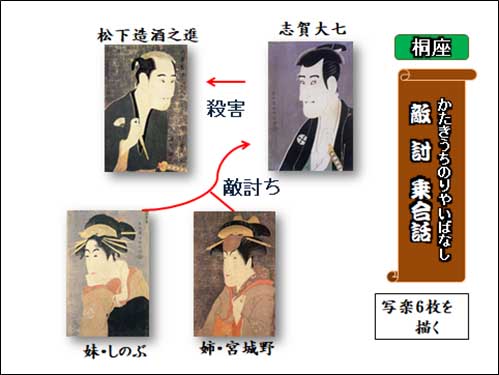

右図は敵役の「志賀大七」。三世市川高麗蔵が演じている。

右図は敵役の「志賀大七」。三世市川高麗蔵が演じている。 刀の柄に手をかけ、これから松下造酒之進を斬ろうとする場面でしょう。

黒ずくめの着物を着流し、眼には紅の隈取りをつけてにんまりと笑う高麗蔵の「志賀大七」はニヒルで、凄味がある。

ここでも、背景を「黒雲母摺り」(くろきらずり)としたのが効果的で、見る者に、暗闇から志賀大七がぬっと浮かび上がるような感覚を与えます。

演ずる市川高麗蔵は、鼻高の彫の深い容貌から、女性から絶大な人気があったといいます。

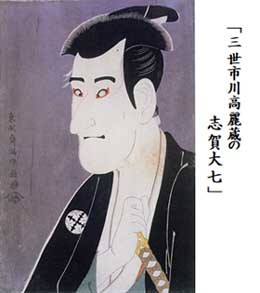

一方、こちら(右図)は、志賀大七に殺される松下造酒之進です。

一方、こちら(右図)は、志賀大七に殺される松下造酒之進です。 造酒之進は、病気に苦しむ貧しい浪人。月代(さかやき)は伸び、眼の周りには隈ができ、口の周りとあごには無精ひげ、何ともうらぶれた浪人姿で描かれる。

よくも写楽は、ここまでリアルに描いたものだと感嘆します。

当時の役者絵は、どんな役柄でも、歌舞伎らしく、それなりに小ぎれいに描くというのが常識でした。それを写楽は覆してしまったのです。

このあと造酒之進は、志賀大七に殺される運命にあるのですが、小さな扇を握りしめた姿で描かれている。その手はおそらく小刻みに震えているのでしょう。

この2枚を並べてみると、その対比が一層鮮烈に見えてくる。

殺す者と殺される者、強い者と弱い者、冷酷さと無力さ・・・写楽の構成感覚の特徴である「対比」の妙がここでも発揮されています。

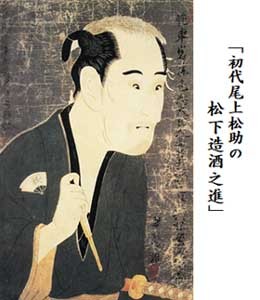

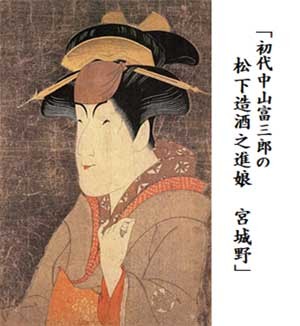

≪松下造酒之進の娘・宮城野としのぶ≫

こちら(右図)は、父・松下造酒之進を志賀大七によって殺された姉娘の「宮城野」。

こちら(右図)は、父・松下造酒之進を志賀大七によって殺された姉娘の「宮城野」。宮城野は、妹のしのぶとともに、苦労の末に父の敵を討つことになります。

この絵の宮城野は、おちょぼ口に意味ありげな微笑を浮かべている。

ところが演じている役者・中山富三郎の馬づらとも言える長い顔や大きな頤、細い目などをそのまま描いてしまったので、どこか気味の悪いものになっています。

ちなみに、女形役者・中山富三郎は、女性の仕草や表情を過度になよなよと演じたことから「ぐにゃ富」とか「ふにゃ富」というあだ名で呼ばれたそうです。

ここで、当時、役者絵を描いて写楽のライバルだった歌川豊国が、同じ中山富三郎が演じた「宮城野」を描いているので、比較してみよう。(下図)

歌川豊国の描いた「宮城野」では、中山富三郎の現実の顔つきをあまり強調することなく、端正に描き、むしろ女らしいなよやかなポーズを強調する「全身立ち姿」で描いています。

こちらのほうが、当時世間の人たちが「役者絵」に期待するイメージだったでしょう。

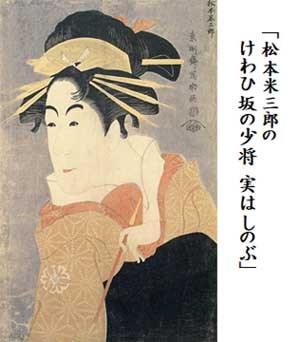

一方、右図は、写楽描く宮城野の妹「しのぶ」です。

一方、右図は、写楽描く宮城野の妹「しのぶ」です。 しのぶは、父の借金のかたに遊郭に売られ、遊女となりました。「けわひ坂の少将」はしのぶの遊女名(源氏名)です。

しのぶは、姉の宮城野とともに、苦労の末に、父の仇・志賀大七を討ち果たすことになります。

しのぶ役を演じたのは、当時21歳の松本米三郎。写楽は、まだ初々しい米三郎の若さをとらえています。

次号も桐座の演目「敵討乗合話」を描いた写楽の役者絵を紹介します。

(次号に続く)

2023-01-14 14:27

nice!(0)

コメント(0)

コメント 0