多摩のむかし道と伝説の旅 №52 [ふるさと立川・多摩・武蔵]

多摩のむかし道と伝説の旅

―松姫と童謡「夕焼け小焼け」ゆかりの案下道を行くー 3

原田環爾

元の街道に戻って更に進み弐分方町に入る。弐分方町一帯は古代の官牧由比牧があった所と言われている。バス停「二分方入口」にくると右斜めへ入る狭い分岐道が現れる。これがかつての案下道で、街道から集落に約50m入った辺りを街道に並行して走っている。沿道には畑風景の広がる所もあり、郊外の雰囲気が感じられるようになる。やがて再び街道に合流する。合流点には蕎麦屋「つくし家」がある。街道はこの先左手に樹木が覆う小丘辺りで左へ急カーブしている。ここが「切通し」の地名で呼ばれる所だ。ここを境に街道は大きく西へほぼ90度方向

転換する。小丘は日枝神社の境内で、鳥居をくぐって50段を越える急勾配の石階を上がると社殿がある。伝承によれば神社は文武天皇の697年、武蔵国に由比牧を定め、国造が大巳貴命を祀って創建したという。平安時代の末期、由比牧を管理していたのは日奉氏を祖とする西党由井氏で、その居館があったとされる。由井氏はやがて八王子の横山に進出してきた横山氏に支配権を取って替ええられる。なお日枝神社の左手に切り通しとなった細い坂道がある。これが切通しの地名の由来となった道で、明治17年に造られた小田野へ抜ける道で、旧陣馬街道とも言える道筋である。

転換する。小丘は日枝神社の境内で、鳥居をくぐって50段を越える急勾配の石階を上がると社殿がある。伝承によれば神社は文武天皇の697年、武蔵国に由比牧を定め、国造が大巳貴命を祀って創建したという。平安時代の末期、由比牧を管理していたのは日奉氏を祖とする西党由井氏で、その居館があったとされる。由井氏はやがて八王子の横山に進出してきた横山氏に支配権を取って替ええられる。なお日枝神社の左手に切り通しとなった細い坂道がある。これが切通しの地名の由来となった道で、明治17年に造られた小田野へ抜ける道で、旧陣馬街道とも言える道筋である。 切通しより先の現陣馬街道は左へほぼ直角に折れて西へ向かうが、案下道は全く異なる。急カーブ地点で北へ向かう細い分 岐道が案下道なのである。分岐道に入り民家の傍らを抜けると北浅川南岸の未整備の空地に出る。路傍の雑木の根元に埃をかぶった小さな朽ちかけた堂宇がある。中には石塔が1基納められている。磨滅が激しくて良く分からないが馬頭観音と思われる。馬頭観音堂を後にすると雑木が払われて、明るい草原が覆う北浅川の河原風景が広がる。その河原風景の中を案下道はS字状にうねって北浅川の畔に出ると、そこに幅1mばかりのベニヤ板作りの仮橋が川面すれすれに架けられている。かつての案下道の風情を彷彿とさせるそんな風景がそこにはある。

岐道が案下道なのである。分岐道に入り民家の傍らを抜けると北浅川南岸の未整備の空地に出る。路傍の雑木の根元に埃をかぶった小さな朽ちかけた堂宇がある。中には石塔が1基納められている。磨滅が激しくて良く分からないが馬頭観音と思われる。馬頭観音堂を後にすると雑木が払われて、明るい草原が覆う北浅川の河原風景が広がる。その河原風景の中を案下道はS字状にうねって北浅川の畔に出ると、そこに幅1mばかりのベニヤ板作りの仮橋が川面すれすれに架けられている。かつての案下道の風情を彷彿とさせるそんな風景がそこにはある。

岐道が案下道なのである。分岐道に入り民家の傍らを抜けると北浅川南岸の未整備の空地に出る。路傍の雑木の根元に埃をかぶった小さな朽ちかけた堂宇がある。中には石塔が1基納められている。磨滅が激しくて良く分からないが馬頭観音と思われる。馬頭観音堂を後にすると雑木が払われて、明るい草原が覆う北浅川の河原風景が広がる。その河原風景の中を案下道はS字状にうねって北浅川の畔に出ると、そこに幅1mばかりのベニヤ板作りの仮橋が川面すれすれに架けられている。かつての案下道の風情を彷彿とさせるそんな風景がそこにはある。

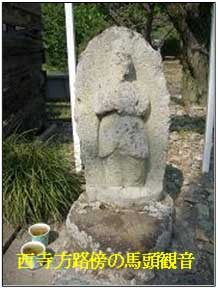

岐道が案下道なのである。分岐道に入り民家の傍らを抜けると北浅川南岸の未整備の空地に出る。路傍の雑木の根元に埃をかぶった小さな朽ちかけた堂宇がある。中には石塔が1基納められている。磨滅が激しくて良く分からないが馬頭観音と思われる。馬頭観音堂を後にすると雑木が払われて、明るい草原が覆う北浅川の河原風景が広がる。その河原風景の中を案下道はS字状にうねって北浅川の畔に出ると、そこに幅1mばかりのベニヤ板作りの仮橋が川面すれすれに架けられている。かつての案下道の風情を彷彿とさせるそんな風景がそこにはある。 仮橋を渡り北秋川の北岸の西寺方町に入る。辺りの景観は山を背にした鄙びた里風景に一変する。里道に変貌した案下道をうねうねと進むと、再び路傍に身の丈50~60cmばかりの馬頭観音が現れる。先の川向うの馬頭観音と対になっているようだ。馬頭観音の傍らに立つ由緒書によれば、この馬頭観音は江戸時代前半の貞享2年(1686)に暴れ川の北浅川を渡る旅人の安全を祈願して造立されたものという。先の川向うの馬頭観音より130年ほど早く立てられということになる。

仮橋を渡り北秋川の北岸の西寺方町に入る。辺りの景観は山を背にした鄙びた里風景に一変する。里道に変貌した案下道をうねうねと進むと、再び路傍に身の丈50~60cmばかりの馬頭観音が現れる。先の川向うの馬頭観音と対になっているようだ。馬頭観音の傍らに立つ由緒書によれば、この馬頭観音は江戸時代前半の貞享2年(1686)に暴れ川の北浅川を渡る旅人の安全を祈願して造立されたものという。先の川向うの馬頭観音より130年ほど早く立てられということになる。 釣堀の森屋荘を右にやり過ごし案下道を道なりに進む。左手の草原に稲荷であろうか、赤い鳥居の小祠が見える。何とものどかな風景が展開する。再び右側路傍に自然石を組んで造られた馬頭観音塔が佇んでいる。台座の石には「三疋」と刻まれている。由緒書によれば、この馬頭観音も1680年代の造立という。 恩方古道(佐野川往還)の交通を妨げる暴れ川(北浅川)を渡る荷馬の往来は馬にとって 過酷を極め、濁流の犠牲となる馬も多かった。角柱に刻まれた「三疋」の文字は当時失った馬を憐れみ、馬頭観音によって救われることを祈って、堅牢な自然石によって建立されたものという。またそこからすぐ先の民家の前の路傍には質素なお堂がある。中に大小2体の石仏が奉られている。大きい方は宝暦14年の造立で、願主は寺方村沓屋観雄法師と刻まれている。更に道なりに進むと程なく西寺方(旧大幡村)の古刹宝生寺の門前に出る。

恩方古道(佐野川往還)の交通を妨げる暴れ川(北浅川)を渡る荷馬の往来は馬にとって 過酷を極め、濁流の犠牲となる馬も多かった。角柱に刻まれた「三疋」の文字は当時失った馬を憐れみ、馬頭観音によって救われることを祈って、堅牢な自然石によって建立されたものという。またそこからすぐ先の民家の前の路傍には質素なお堂がある。中に大小2体の石仏が奉られている。大きい方は宝暦14年の造立で、願主は寺方村沓屋観雄法師と刻まれている。更に道なりに進むと程なく西寺方(旧大幡村)の古刹宝生寺の門前に出る。

恩方古道(佐野川往還)の交通を妨げる暴れ川(北浅川)を渡る荷馬の往来は馬にとって 過酷を極め、濁流の犠牲となる馬も多かった。角柱に刻まれた「三疋」の文字は当時失った馬を憐れみ、馬頭観音によって救われることを祈って、堅牢な自然石によって建立されたものという。またそこからすぐ先の民家の前の路傍には質素なお堂がある。中に大小2体の石仏が奉られている。大きい方は宝暦14年の造立で、願主は寺方村沓屋観雄法師と刻まれている。更に道なりに進むと程なく西寺方(旧大幡村)の古刹宝生寺の門前に出る。

恩方古道(佐野川往還)の交通を妨げる暴れ川(北浅川)を渡る荷馬の往来は馬にとって 過酷を極め、濁流の犠牲となる馬も多かった。角柱に刻まれた「三疋」の文字は当時失った馬を憐れみ、馬頭観音によって救われることを祈って、堅牢な自然石によって建立されたものという。またそこからすぐ先の民家の前の路傍には質素なお堂がある。中に大小2体の石仏が奉られている。大きい方は宝暦14年の造立で、願主は寺方村沓屋観雄法師と刻まれている。更に道なりに進むと程なく西寺方(旧大幡村)の古刹宝生寺の門前に出る。 宝生寺は真言宗の寺で山号を大幡山と号す。応永32年(1425)明鑁によって開山された。高尾山薬王院有喜寺に並ぶ古刹である。先の大戦では八王子空襲で伽藍の一切を失い、戦後再建された。滝山城主北条氏照も深く帰依したという。10世住職の頼紹は八王子城の落城時、先の西蓮寺の祐覚和尚とともに猛火の城内で護摩祈祷して壮烈な死を遂げたと伝えられる。境内は広く大幡山を背景に、山門、本堂それに都指定文化財の毘沙門天立像を祀る毘沙門堂等がある。ただ戦後の再建築であるため全体にコンクリート造りなのが残念である。なお境内の一角に

宝生寺は真言宗の寺で山号を大幡山と号す。応永32年(1425)明鑁によって開山された。高尾山薬王院有喜寺に並ぶ古刹である。先の大戦では八王子空襲で伽藍の一切を失い、戦後再建された。滝山城主北条氏照も深く帰依したという。10世住職の頼紹は八王子城の落城時、先の西蓮寺の祐覚和尚とともに猛火の城内で護摩祈祷して壮烈な死を遂げたと伝えられる。境内は広く大幡山を背景に、山門、本堂それに都指定文化財の毘沙門天立像を祀る毘沙門堂等がある。ただ戦後の再建築であるため全体にコンクリート造りなのが残念である。なお境内の一角に は詩人中村雨紅ゆかりの「お手々つないで」の像が立っている。

は詩人中村雨紅ゆかりの「お手々つないで」の像が立っている。 宝生寺の門前から寺の外壁に沿う小道を西へ進むと、宝生寺角栄団地から南北に下ってきた太い車道に出る。車道を南へ下ると陵北大橋の袂の交差点に来る。陵北大橋は北浅川とその支流との合流点に架かる朱塗りの大橋である。交差点を右折し大橋の袂の陵北児童公園を左に見て西へ向う。程なく集落の中に入る。小さな地蔵堂を左にやり、集落の中程の紙谷町会会館の前で左に折れて南へ100mも進めば紙谷橋に出る。紙谷橋から右手の上流側を見れば20~30mすぐ先で北浅川の支流である小津川と山入川が合流している のがわかる。ところで西寺方町で目につく大幡とか紙谷という名はこの地域の古い地名である。陵北大橋の西側は紙谷集落で大幡紙を漉いた所で、宝生寺の僧侶達はこの紙を用いて写経したという。

紙谷橋を渡り下恩方町に入る。ここから先の案下道は川原宿へ向かうのであるが、元木小界隈は新興住宅街で変貌しており、どこをどう辿るべきかよくわからない。推測として元木の菅原神社辺りを通ったと考え、そのまままっすぐ進むことにする。ゆるやかな下 り坂を200mばかり進めば、左手にいささか古びた神社が現れる。それが元木の菅原神社または天神社だ。神社前は小田野からの道と合わさって丁字路帯を形成しており、ここを右へ折れる。車両が通る割には歩道がないので注意が必要だ。すぐ沿道左に大きな石仏石塔を納めたお堂が現れる。寛政7年の地蔵菩薩を真中に、左に弘化3年の庚申塔、右に安永2年造立の如意輪観音の3体が並ぶ。地蔵菩薩は背の高さが2m近くもある巨大なものである。

り坂を200mばかり進めば、左手にいささか古びた神社が現れる。それが元木の菅原神社または天神社だ。神社前は小田野からの道と合わさって丁字路帯を形成しており、ここを右へ折れる。車両が通る割には歩道がないので注意が必要だ。すぐ沿道左に大きな石仏石塔を納めたお堂が現れる。寛政7年の地蔵菩薩を真中に、左に弘化3年の庚申塔、右に安永2年造立の如意輪観音の3体が並ぶ。地蔵菩薩は背の高さが2m近くもある巨大なものである。

り坂を200mばかり進めば、左手にいささか古びた神社が現れる。それが元木の菅原神社または天神社だ。神社前は小田野からの道と合わさって丁字路帯を形成しており、ここを右へ折れる。車両が通る割には歩道がないので注意が必要だ。すぐ沿道左に大きな石仏石塔を納めたお堂が現れる。寛政7年の地蔵菩薩を真中に、左に弘化3年の庚申塔、右に安永2年造立の如意輪観音の3体が並ぶ。地蔵菩薩は背の高さが2m近くもある巨大なものである。

り坂を200mばかり進めば、左手にいささか古びた神社が現れる。それが元木の菅原神社または天神社だ。神社前は小田野からの道と合わさって丁字路帯を形成しており、ここを右へ折れる。車両が通る割には歩道がないので注意が必要だ。すぐ沿道左に大きな石仏石塔を納めたお堂が現れる。寛政7年の地蔵菩薩を真中に、左に弘化3年の庚申塔、右に安永2年造立の如意輪観音の3体が並ぶ。地蔵菩薩は背の高さが2m近くもある巨大なものである。 お堂を後にすると前方右手少し入った所に高い煙突のある工場らしきものが見えてくる。「高尾山」「陣馬山」「日出山」等の八王子の地酒で知られる中島酒造場だ。やがて道は緩やかに右へカーブしながらの上り坂となる。上りきると「上野原」の道標が架かる辻に出る。辻を左に折れると真直ぐな道が続いている。ここより川原宿の下宿となるのであろうか。右にグラウンドを見て旧道を真直ぐ進む。高尾製作所を過ぎ調理師専門学校前まで来ると、道は鍵の手状に屈曲する。かつての川原宿の入口に見られた鍵の手と思われる。鍵の手を抜けると宿場通りは再び真直ぐ西へ向かう。400mも進めばかわさきクリニックで南北に走る車道に出る。車道は都道61号線でかつての鎌倉街道山ノ道だ。かわさきクリニックの横には萬延元年(1860)造立の大きな自然石の庚申塔が立っている。都道61号線 の工事でここに移設されたという。ところで鎌倉街道山ノ道とは、中世の頃、東国の武士達が彼らの居館と鎌倉とを往還した道筋である。主な鎌倉道に上ノ道、中ノ道、下ノ道があったが、そのほかにも支道、間道が多数あり、山ノ道もその一つである。山ノ道は群馬高崎から秩父、名栗を経て小沢峠で多摩に入り、松ノ木峠、榎峠を越えて青梅軍畑へ。軍畑から多摩川を渡河し、平井を経て秋川を渡り、網代から秋川丘陵を越えて八王子に入ると、ここ川原宿を通って高尾、町田を経て鎌倉へ通じていた。(この項つづく)

の工事でここに移設されたという。ところで鎌倉街道山ノ道とは、中世の頃、東国の武士達が彼らの居館と鎌倉とを往還した道筋である。主な鎌倉道に上ノ道、中ノ道、下ノ道があったが、そのほかにも支道、間道が多数あり、山ノ道もその一つである。山ノ道は群馬高崎から秩父、名栗を経て小沢峠で多摩に入り、松ノ木峠、榎峠を越えて青梅軍畑へ。軍畑から多摩川を渡河し、平井を経て秋川を渡り、網代から秋川丘陵を越えて八王子に入ると、ここ川原宿を通って高尾、町田を経て鎌倉へ通じていた。(この項つづく)

の工事でここに移設されたという。ところで鎌倉街道山ノ道とは、中世の頃、東国の武士達が彼らの居館と鎌倉とを往還した道筋である。主な鎌倉道に上ノ道、中ノ道、下ノ道があったが、そのほかにも支道、間道が多数あり、山ノ道もその一つである。山ノ道は群馬高崎から秩父、名栗を経て小沢峠で多摩に入り、松ノ木峠、榎峠を越えて青梅軍畑へ。軍畑から多摩川を渡河し、平井を経て秋川を渡り、網代から秋川丘陵を越えて八王子に入ると、ここ川原宿を通って高尾、町田を経て鎌倉へ通じていた。(この項つづく)

の工事でここに移設されたという。ところで鎌倉街道山ノ道とは、中世の頃、東国の武士達が彼らの居館と鎌倉とを往還した道筋である。主な鎌倉道に上ノ道、中ノ道、下ノ道があったが、そのほかにも支道、間道が多数あり、山ノ道もその一つである。山ノ道は群馬高崎から秩父、名栗を経て小沢峠で多摩に入り、松ノ木峠、榎峠を越えて青梅軍畑へ。軍畑から多摩川を渡河し、平井を経て秋川を渡り、網代から秋川丘陵を越えて八王子に入ると、ここ川原宿を通って高尾、町田を経て鎌倉へ通じていた。(この項つづく)2020-11-27 10:10

nice!(1)

コメント(0)

コメント 0