多摩のむかし道と伝説の旅 №104 [ふるさと立川・多摩・武蔵]

多摩のむかし道と伝説の旅(第25話)

-武蔵国分寺の瓦が来た道-1

原田環爾

奈良朝の聖武天皇の御代、天皇は様々な困難に直面していた。神亀4年(727)光明皇后との間に生まれた世継ぎの基皇子が一歳で亡くなったことで発生した政情不安、天平4~5年(732~733)旱魃・飢饉の発生、天平6年(734)大地震による社会不安、天平9年(737)天然痘の流行で政治を支えていた藤原四兄弟の死去。それによる政情不安から天平12年(740)発生した藤原広嗣の乱など、多くの苦悩を抱えたことから国家支配を仏教に頼ることになった。天平13年(741)わが国を浄土にしたいと願う天皇は、国府を鎮護するため諸国国分寺造営の詔を発した。こうして武蔵国分寺は当時武蔵国の行政機関である国府が置かれていた府中の北方2kmの地におよそ20年弱の歳月をかけて建立された。

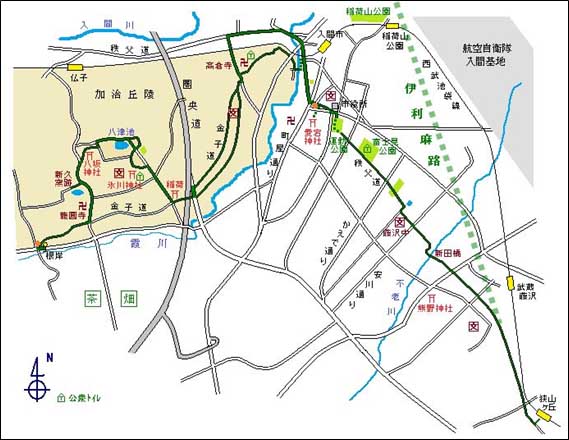

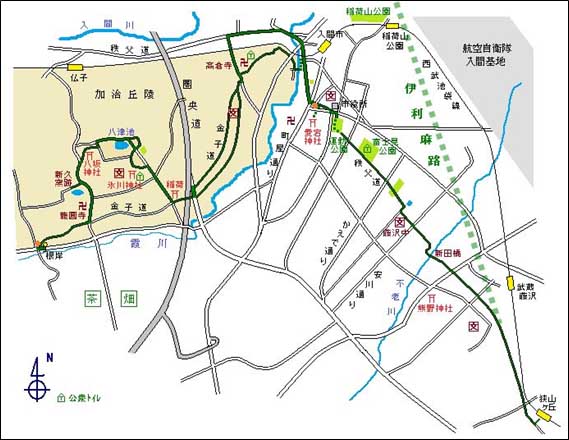

奈良朝の聖武天皇の御代、天皇は様々な困難に直面していた。神亀4年(727)光明皇后との間に生まれた世継ぎの基皇子が一歳で亡くなったことで発生した政情不安、天平4~5年(732~733)旱魃・飢饉の発生、天平6年(734)大地震による社会不安、天平9年(737)天然痘の流行で政治を支えていた藤原四兄弟の死去。それによる政情不安から天平12年(740)発生した藤原広嗣の乱など、多くの苦悩を抱えたことから国家支配を仏教に頼ることになった。天平13年(741)わが国を浄土にしたいと願う天皇は、国府を鎮護するため諸国国分寺造営の詔を発した。こうして武蔵国分寺は当時武蔵国の行政機関である国府が置かれていた府中の北方2kmの地におよそ20年弱の歳月をかけて建立された。 建立に使われた屋根瓦は武蔵国の各地にあった窯業地で焼かれ運ばれてきた。主要な窯跡として、北武蔵では大里郡寄居町付近の末野窯跡群、比企郡鳩山町の南比企窯跡群、入間市の加治丘陵(金子丘陵)の東金子窯跡群がある。南武蔵では八王子・町田・稲城市の南多摩窯跡群がある。いずれの窯も丘陵の斜面を掘って築いた登窯である。出土した瓦の分析から、国分寺創建時は主に南比企郡と南多摩郡の窯業地で生産された瓦が使用された。一方東金子窯跡群の瓦は比較的距離的が近いことから長期間にわたって製造された模様で、とりわけ承和12年(845)の落雷で焼失した七重塔の再建時に大いに用いられたという。ここで焼かれた屋根瓦は金子道を通って丘陵を下り、入間川河畔の秩父道を経由して、入間(藤沢)で古代の官道伊利麻路(後の鎌倉道)に入り、 所沢(北野)、東村山(多摩湖東部)、小平を通って国分寺へと運搬された。

建立に使われた屋根瓦は武蔵国の各地にあった窯業地で焼かれ運ばれてきた。主要な窯跡として、北武蔵では大里郡寄居町付近の末野窯跡群、比企郡鳩山町の南比企窯跡群、入間市の加治丘陵(金子丘陵)の東金子窯跡群がある。南武蔵では八王子・町田・稲城市の南多摩窯跡群がある。いずれの窯も丘陵の斜面を掘って築いた登窯である。出土した瓦の分析から、国分寺創建時は主に南比企郡と南多摩郡の窯業地で生産された瓦が使用された。一方東金子窯跡群の瓦は比較的距離的が近いことから長期間にわたって製造された模様で、とりわけ承和12年(845)の落雷で焼失した七重塔の再建時に大いに用いられたという。ここで焼かれた屋根瓦は金子道を通って丘陵を下り、入間川河畔の秩父道を経由して、入間(藤沢)で古代の官道伊利麻路(後の鎌倉道)に入り、 所沢(北野)、東村山(多摩湖東部)、小平を通って国分寺へと運搬された。 ここでは西武池袋線入間市駅からバスで根岸に至り、そこから金子道を辿って加治丘陵の新久、八津池の窯跡を目指す。窯跡からは瓦の運搬路である金子道を辿って加治丘陵を下り、入間市駅近郊で秩父道に入る。入間の藤沢からは伊利麻路を辿って狭山ヶ丘駅に至るものとする。

入間市駅からバスで根岸で降車する。ここが今回の出発点だ。このバス道を古道研究家の芳賀善次郎氏は金子道と仮称している。加治丘陵南麓に沿って青梅まで通じる道で、金子の名は秩父平氏で武蔵七党の一つである村山党に属した金子氏に由来する。金子道の中ほどJR八高線金子駅の北西1kmにある瑞泉院木蓮寺は、源氏の武将と して活躍した金子十朗家忠の居館があった所で墓所でもある。これらのことから加治丘陵は別名金子丘陵とも呼ばれている。根岸は金子道の加治丘陵への登り口がある所で、加治丘陵の窯跡周辺の丘陵地を縫う古道で、焼成された瓦の運搬路と考えられている。

して活躍した金子十朗家忠の居館があった所で墓所でもある。これらのことから加治丘陵は別名金子丘陵とも呼ばれている。根岸は金子道の加治丘陵への登り口がある所で、加治丘陵の窯跡周辺の丘陵地を縫う古道で、焼成された瓦の運搬路と考えられている。

して活躍した金子十朗家忠の居館があった所で墓所でもある。これらのことから加治丘陵は別名金子丘陵とも呼ばれている。根岸は金子道の加治丘陵への登り口がある所で、加治丘陵の窯跡周辺の丘陵地を縫う古道で、焼成された瓦の運搬路と考えられている。

して活躍した金子十朗家忠の居館があった所で墓所でもある。これらのことから加治丘陵は別名金子丘陵とも呼ばれている。根岸は金子道の加治丘陵への登り口がある所で、加治丘陵の窯跡周辺の丘陵地を縫う古道で、焼成された瓦の運搬路と考えられている。 バス停根岸のすぐ西20mの所に交差点がある。交差点を北へ向かう道は加治丘陵を横断して仏子へ抜ける道になっている。交差点の北西角にはけやき薬局、北東角地には青面金剛像の庚申塔がある。宝暦12年(1752)建立という。一方バス停の筋向いには集落の中を 丘陵へ上がる細い旧道らしき道がある。それが金子道だ。これより金子道に入る。金子道に入ると緩い坂道を上ってすぐ右へカーブし、バス道を下に見ながら並走する小高い里道となる。民家の切れ目から南に目をやると、無数の防霜ファンが林立する狭山の広大な茶畑が遠望でき、実に気持ちのいい里道になっている。1kmばかり辿ると新久の交差点から加治丘陵を越えて仏子へ抜ける車道に出る。左に折れ車道に沿って丘陵を上がって行く。程なく沿道左に龍圓寺の参道の前に来る。真言宗の寺で山号を龍岳山という。入間市景観50選に入る観

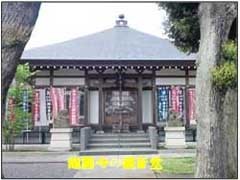

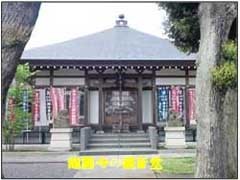

丘陵へ上がる細い旧道らしき道がある。それが金子道だ。これより金子道に入る。金子道に入ると緩い坂道を上ってすぐ右へカーブし、バス道を下に見ながら並走する小高い里道となる。民家の切れ目から南に目をやると、無数の防霜ファンが林立する狭山の広大な茶畑が遠望でき、実に気持ちのいい里道になっている。1kmばかり辿ると新久の交差点から加治丘陵を越えて仏子へ抜ける車道に出る。左に折れ車道に沿って丘陵を上がって行く。程なく沿道左に龍圓寺の参道の前に来る。真言宗の寺で山号を龍岳山という。入間市景観50選に入る観 音堂が有名である。唐様式破風造り瓦葺きで、子安子育てで信仰されてきた千手観音がまつられている。境内には本堂、庫 裡、観音堂、太子堂などがある。本尊は虚空蔵菩薩。開山開基は不詳であるが、寺伝では建仁年間(1201~4)寂蓮法師が武蔵国を巡礼の折、ここに千手観音を安置したのが始まりという。中興は宝永6年(1709)亡くなった俊誉和尚となっている。なお現在の観音堂は大正3年に再建された。(この項つづく)

音堂が有名である。唐様式破風造り瓦葺きで、子安子育てで信仰されてきた千手観音がまつられている。境内には本堂、庫 裡、観音堂、太子堂などがある。本尊は虚空蔵菩薩。開山開基は不詳であるが、寺伝では建仁年間(1201~4)寂蓮法師が武蔵国を巡礼の折、ここに千手観音を安置したのが始まりという。中興は宝永6年(1709)亡くなった俊誉和尚となっている。なお現在の観音堂は大正3年に再建された。(この項つづく)

丘陵へ上がる細い旧道らしき道がある。それが金子道だ。これより金子道に入る。金子道に入ると緩い坂道を上ってすぐ右へカーブし、バス道を下に見ながら並走する小高い里道となる。民家の切れ目から南に目をやると、無数の防霜ファンが林立する狭山の広大な茶畑が遠望でき、実に気持ちのいい里道になっている。1kmばかり辿ると新久の交差点から加治丘陵を越えて仏子へ抜ける車道に出る。左に折れ車道に沿って丘陵を上がって行く。程なく沿道左に龍圓寺の参道の前に来る。真言宗の寺で山号を龍岳山という。入間市景観50選に入る観

丘陵へ上がる細い旧道らしき道がある。それが金子道だ。これより金子道に入る。金子道に入ると緩い坂道を上ってすぐ右へカーブし、バス道を下に見ながら並走する小高い里道となる。民家の切れ目から南に目をやると、無数の防霜ファンが林立する狭山の広大な茶畑が遠望でき、実に気持ちのいい里道になっている。1kmばかり辿ると新久の交差点から加治丘陵を越えて仏子へ抜ける車道に出る。左に折れ車道に沿って丘陵を上がって行く。程なく沿道左に龍圓寺の参道の前に来る。真言宗の寺で山号を龍岳山という。入間市景観50選に入る観 音堂が有名である。唐様式破風造り瓦葺きで、子安子育てで信仰されてきた千手観音がまつられている。境内には本堂、庫 裡、観音堂、太子堂などがある。本尊は虚空蔵菩薩。開山開基は不詳であるが、寺伝では建仁年間(1201~4)寂蓮法師が武蔵国を巡礼の折、ここに千手観音を安置したのが始まりという。中興は宝永6年(1709)亡くなった俊誉和尚となっている。なお現在の観音堂は大正3年に再建された。(この項つづく)

音堂が有名である。唐様式破風造り瓦葺きで、子安子育てで信仰されてきた千手観音がまつられている。境内には本堂、庫 裡、観音堂、太子堂などがある。本尊は虚空蔵菩薩。開山開基は不詳であるが、寺伝では建仁年間(1201~4)寂蓮法師が武蔵国を巡礼の折、ここに千手観音を安置したのが始まりという。中興は宝永6年(1709)亡くなった俊誉和尚となっている。なお現在の観音堂は大正3年に再建された。(この項つづく)2023-01-29 15:23

nice!(1)

コメント(0)

コメント 0