西洋美術研究者が語る「日本美術は面白い」 №120 [文芸美術の森]

明治開化の浮世絵師 小林清親

美術ジャーナリスト 斎藤陽一

第3回

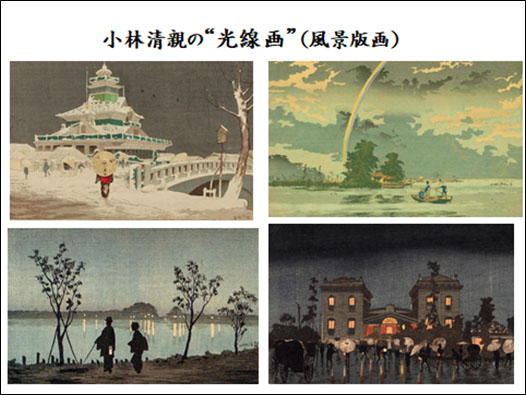

≪光と影が織りなす明治の「東京名所図」シリーズ≫

美術ジャーナリスト 斎藤陽一

第3回

≪光と影が織りなす明治の「東京名所図」シリーズ≫

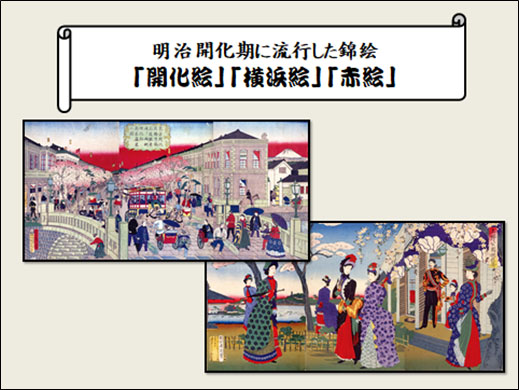

明治9年8月、小林清親が最初の5点の連作「光線画」を刊行した直後から、東京を題材とする「風景版画」が次々と制作されていきます。それらは、開化期の東京の風景を光の変化の中でとらえた独自の魅力を持つもので、明治9年8月(29歳)から明治14年(34歳)まで6年間続きました。この間に制作された清親の「風景版画」は93点ほどあり、版元や清親が最初からシリーズとして意図したものではなかったが、現在では一連の「風景版画」として一括して「東京名所図」と呼ばれています。

これから「東京名所図」シリーズから選んだ小林清親の「風景版画」を鑑賞していきます。

≪文明開化の光≫

まずは≪文明開化の光≫を表現した作品をいくつか見ることから始めたい。

上図は、小林清親描く「新橋ステンション」(明治14年制作)。すなわち「新橋駅」。

明治5年(1872年)、日本最初の鉄道が新橋・横浜間に開通。そのターミナル駅となった「新橋停車場」を描く。それも、清親は、駅の建物を「夜の闇」に沈め、そぼ降る雨の駅前にうごめく人々をシルエットで描き出すことに意を用いている。

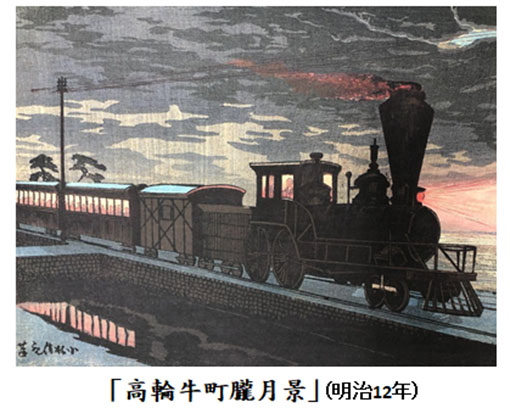

「文明開化」の中でも、鉄道の開業は大事件でしたから、当時、駅や汽車を描いた錦絵はたくさん刊行されました。たとえば、右図のような錦絵。これは、新橋駅に明治天皇をお迎えしている図ですが、彩り豊かできらびやか、祝祭的雰囲気がみなぎり、「陸蒸気」(おかじょうき)と呼ばれた蒸気車も描かれ、仕立て方は典型的な「開化絵」となっています。

「文明開化」の中でも、鉄道の開業は大事件でしたから、当時、駅や汽車を描いた錦絵はたくさん刊行されました。たとえば、右図のような錦絵。これは、新橋駅に明治天皇をお迎えしている図ですが、彩り豊かできらびやか、祝祭的雰囲気がみなぎり、「陸蒸気」(おかじょうき)と呼ばれた蒸気車も描かれ、仕立て方は典型的な「開化絵」となっています。 ところが、清親の絵では、肝心の「陸蒸気」を描かず、当時最先端の西洋建築だった駅舎を真正面からとらえている。しかも、その建物さえも夜の闇に沈め、雨の駅前をうごめく人々の姿を細やかに描写している。これは、当時としてはきわめて大胆で斬新なとらえ方でした。

しかし、この絵の主役はやはり「光」でしょう。

建物の窓には赤々と灯る光、人々の持つランタンや提灯の光が、雨に濡れた地面に反射し、揺らめいている。足音だけが響く中、誰もが寡黙・・・。これらが、雨の夜のうっとうしいような情感を生んでいる。

建物の窓には赤々と灯る光、人々の持つランタンや提灯の光が、雨に濡れた地面に反射し、揺らめいている。足音だけが響く中、誰もが寡黙・・・。これらが、雨の夜のうっとうしいような情感を生んでいる。

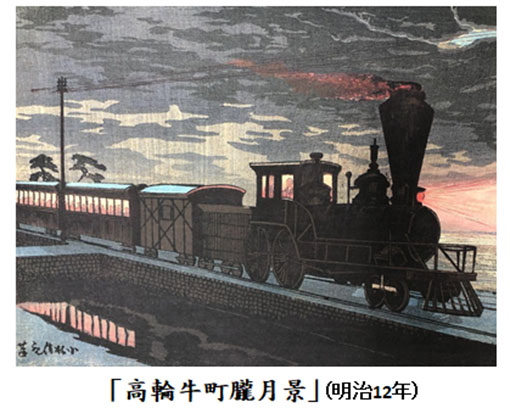

≪文明開化の光≫2点目は、下図の「高輪牛町朧月景」(明治12年)。

暮れなずむ夕暮れ時、赤い光を前方に放射しながら、ひた走る機関車を斜め前方から大きくとらえている。これも大胆で斬新なとらえ方です。

ここは高輪牛町。現在の山手線の田町駅と品川駅の中間点にあたり。当時、鉄道は海中に築いた堤の上を走っていました。この絵では、機関車の向うには海が広がり、こちら側の水面には汽車の窓灯りが映っています。雲間からは朧月の光が洩れている。

ここは高輪牛町。現在の山手線の田町駅と品川駅の中間点にあたり。当時、鉄道は海中に築いた堤の上を走っていました。この絵では、機関車の向うには海が広がり、こちら側の水面には汽車の窓灯りが映っています。雲間からは朧月の光が洩れている。

清親は、この絵でも「光」を主役にしつつ、文明開化の象徴である「陸蒸気」の姿を鮮やかに浮かび上がらせています。

小林清親は、崩壊した徳川家に仕えた旧幕臣であり、「敗残者」として動乱のさまざまな苦難を味わいました。

ですから、薩長土肥諸藩を中心とする新政権が進める近代化、特に「江戸から東京へ」の急激な改造には、複雑な思いを持っていたことでしょう。

しかし、新時代に「絵師」として生きることを選んだ清親は、旧い江戸への懐旧の念を持ちながらも、新しい装いを見せる近代都市・東京の「文明開化の光」に対して、みずみずしい感性でこれを受け入れている。この感性と眼差しが、清親の風景版画シリーズに流れる独特の詩情と哀感を生み出しています。

ですから、薩長土肥諸藩を中心とする新政権が進める近代化、特に「江戸から東京へ」の急激な改造には、複雑な思いを持っていたことでしょう。

しかし、新時代に「絵師」として生きることを選んだ清親は、旧い江戸への懐旧の念を持ちながらも、新しい装いを見せる近代都市・東京の「文明開化の光」に対して、みずみずしい感性でこれを受け入れている。この感性と眼差しが、清親の風景版画シリーズに流れる独特の詩情と哀感を生み出しています。

≪文明開化の光≫3点目は、下図の「日本橋夜」(明治14年)。

小林清親は、夜の日本橋を「ガス燈」の光の中に描いています。ガス燈は、文明開化がもたらした明るい人工照明でした。

夜の日本橋の上を、多くの人々が往来し、馬車や人力車も行き交っている。それをガス燈が高い位置から照らすが、すべては黒いシルエットとなってスローモーションのように動いている。

遠景の家並みや空は、薄墨をぼかした画法によって、奥深く、幻想的な雰囲気を醸し出している。新しい、近代的な墨絵を見るような味わいがあります。

夜の日本橋の上を、多くの人々が往来し、馬車や人力車も行き交っている。それをガス燈が高い位置から照らすが、すべては黒いシルエットとなってスローモーションのように動いている。

遠景の家並みや空は、薄墨をぼかした画法によって、奥深く、幻想的な雰囲気を醸し出している。新しい、近代的な墨絵を見るような味わいがあります。

小林清親が敬愛した江戸の浮世絵師に歌川広重がいます。広重もまた、「東海道五十三次」シリーズのトップに「日本橋」を描きました。右図の「日本橋朝之景」です。

小林清親が敬愛した江戸の浮世絵師に歌川広重がいます。広重もまた、「東海道五十三次」シリーズのトップに「日本橋」を描きました。右図の「日本橋朝之景」です。広重は、一日の始まりである早朝の光景として「日本橋」を描きました。まだ日の出前、国元に向けて出発する大名行列や、当時、日本橋にあった魚市場に集まる魚の行商人たちが描かれ、江戸の中心である日本橋界隈の朝の賑わいを表現しています。

小林清親は、当然ながら、広重のこの絵を脳裏に焼き付けていたでしょうが、あえて「自分なりの日本橋を描かん」とばかりに、広重とは対照的に、ガス燈に照らされた「夜の場面」に設定している。ここでは、「江戸の闇」と「文明開化の光」とがごく自然に融け合い、それがいかにも「光と影の画家」小林清親の個性を感じさせる画面になっています。

≪文明開化の光≫4点目は、下図の「第1回内国勧業博覧会」(明治10年)。

描かれているのは、明治10年8月から11月まで上野公園で開催された「第1回内国勧業博覧会」の光景。この博覧会は、大久保利通の肝いりで、明治政府が「殖産興業」政策を推進するために開催されました。

描かれているのは、明治10年8月から11月まで上野公園で開催された「第1回内国勧業博覧会」の光景。この博覧会は、大久保利通の肝いりで、明治政府が「殖産興業」政策を推進するために開催されました。

会場内では、ガスの炎で花や文字などの形を表現する「花ガス」のイルミネーションが人気を呼び、小林清親が描いたのもその光景です。このような「光」こそ、新時代の到来を人々に実感させる「文明開化の光」だったことでしょう。この絵には、そんな新しい「光」に驚く清親自身の感動も反映しています。

この絵を仔細に見ると:

この絵を仔細に見ると:針のようなもので引っ掻いた細かいタッチが交錯しているところに気が付く。(右図)

これは、いわゆる「銅版画」(エッチング)の「引っ掻き技法」なのです。

研究者の吉田洋子氏が指摘するように、小林清親の風景版画に新しさをもたらしているのは、ひとつには「彼が、文明開化によって大量に日本に入って来た西洋絵画や写真、銅版画や石版画などから積極的に学び、そのリアリズム精神を吸収、それを何とかして、浮世絵の伝統技術である木版画に生かそうとした」ことでしょう。

この絵でも、そのような清親の試みが斬新な効果となって表われており、新時代の「風景版画」となっています。

この絵でも、そのような清親の試みが斬新な効果となって表われており、新時代の「風景版画」となっています。

次回もまた引き続き、小林清親の「東京名所図」を鑑賞します。

(次号に続く)

浅草風土記 №17 [文芸美術の森]

続吉原附近 2

作家・俳人 久保田万太郎

二

作家・俳人 久保田万太郎

二

「……そこに、まず、わたしたちは、かつてのあの『額堂』のかげの失われたのを淋しくみ出すであろう。つぎにわたしたちは、本堂のうしろの、銀杏だの、椎だの、槙だののひよわい若木のむれにまじって、ありし日の大きな木の、劫火に焦げたままのあさましいその肌を日にさらし、雨にうたせているのを心細くみ出すであろう。そうしてつぎに……いや、それよりも、そうした貧しい木立の間から山谷堀のほうをみるのがいい。――むかしながらのお歯黒のように澱んで古い掘割の水のいろ。――が、それにつづいた慶養寺の墓地を越して、つつぬけにそのまま遠く、折からの曇った空の下に、千住の瓦斯タンクのはるばるうち霞んでみえるむなしさを、わたしたちは何とみたらいいだろう?――眼を遮るものといってはただ、その慶養寺の境内の不思議に焼け残った小さな鐘楼と、もえ立つようないろの銀杏の梢と、工事をいそいでいる山谷堀小学校の建築塔(タワー)と……強いていってそれだけである」

「雷門以北」の「待乳山」のくだりに、去年のわたしはこうしたことを書いた。

「わたしたちは天狗坂を下りて、今戸橋をわたるとしよう。馬鹿広い幅の、青銅色の欄干をもったその橋のうえを、そういってもときどきしか人は通らない。白い服を着た巡査がただ退屈そうに立っているだけである。どうみても東海道は戸塚あたりの安気な田舎医者の住居位にしかみえない沢村宗十郎君の文化住宅(窓にすだれをかけたのがよけいそう思わせるのである)を横にみて、そのまま八幡さまのほうへ入っても、見覚えの、古い土蔵、忍び返しをもった黒い塀、鰻屋のかどの柳――そうしたものの匂わしい影はどこにもささない。――そこには、バラックの蕎麦屋のまえにも、水屋のまえにも、産婆のうちのまえにも、葵だの、コスモスだの、孔雀草だのが、いまだにまだ震災直後のわびしさを、いたずらに美しく咲きみだれている……」

おなじく「今戸橋」及び「今戸」のくだりについてわたしはこう書いた。

……が、わずか一年半ほどの間に、そうしたくずおれた光景はあとなく掻消された。――ということはすべて整理され、準備された。――その「隅田公園」の一部(ただしくいえばその敷地の一部)の新鮮さにうたれたあと、以前とはまるで勝手の違った環境のなかを待乳山へ上ったわたしは「待乳山聖天堂再建」についての木の香あたらしい寄進札の羅列をまず境内の両側にみ出した。(千円、二千円、三千円という大口のものは、べつに葭簣っ張の、花壇のような小屋がけのなかにことさらいちいち制札にしるされて並んでいた)そうして、その再建せらるべき本堂の縮尺五十分の一の絵図面の、青写真に焼かれて堂々とその間に介在するのをわたしはみ出した。――と同時に、バラックの仮本堂、そのうしろの「劫火に焦げたままのあさましいその肌を日にさらし雨にうたせている」 ありし日の大きな木の、嘗てのその生々しさを失ったのをみ出したとともに、銀杏、椎、槙、それらの若木のむれの、決してもうそこに、嘗ての日のひよわさを感じさせていないのをまたわたしはみ出した。――むしろわたしに、伸立って行くものの力強さが感じられた。

「……恢復している ――矢っ張、恢復している」

わたしは自分にそういいつつ、山谷堀のほうをみ下した。が、「お歯黒のように澱んで古い掘割の水のいろ」は、隙なくいつか立並んだ崖の下の屋根々々に完全に遮られた。みえるのはただ、対岸、慶養寺の墓地の空高々と干された竹の皮のむれ。……とのみはいうまい、竣工した山谷堀小学校をみよ、巍然とそこに(実にそれは小梅小学校以上に)あたりを払ってそそり立っているではないか……

わたしは間もなく天狗坂を下りた。――といっても、その裏みち、以前のように暗く建込んだ家々の間に落ちこむ、急な、けわしい勾配をもった細い石段ではなくなった。――そうしてもうそこを下りても、再びわたしは、古い佃煮やの「浜金」を、店のまえに網を干した何とかいったあの船宿をみるよしがなくなった。

「…………

…………

『有難う』と鈴むらさんはいった。『浜金のまえにうまい蕎麦屋があってね。――雨がふろうが伺うしょうが、日に一度は、必ずそこへ蕎麦を喰いに来るんで、今戸橋をわたる』

『浜金のまえに、角に、以前、船宿が一けんありましたけれど、いまでもまだありますかしら?』

と、せん枝はいった。

『いまでも其奴はあるよ』

『以前、よく、あの軒に網の干してあったのを覚えていますが……』

『いまだに天気のいい目は干してある。――つり舟と書いた行燈もまだ以前の様に出ている』

『浜金の内儀さんも年をとったでしょうね』

『つまらない心配をしているぜ』

『旦那、色気じゃァありませんよ』

『分っているよ』と、鈴むらさんは、わらった」

大正四年四月の「中央公論」に書いた、わたしの作「今戸橋」の一節である。盲目の落語家せん枝とその晶眉の客の鈴むらさんとに、わたしはこうした応酬をさせた。――なぜこうした応酬をさせたかということは、いいかえてまた、どうしてわたしがせん枝を瓦町に住ませ、どうして鈴むらさんを今戸に住わせたかということは、そのあたりのわたしにとって子供の時分からの好きな場所であったばかりでない、いまにしてはッきりいえば、永井〔荷風〕先生の名作「すみだ川」によって示唆されるところ多大だったからである……

『浅草風土記』 中公文庫

妖精の系譜 №64 [文芸美術の森]

第四章 フォークロアと妖精 4

妖精美術館館長 井村君江

異界を訪れた神々と英雄と人間

海の彼方の常若の国や、波の下そして地下に広がるフェアリーランドまでの道や、その国の情景、そこにある城・宮殿・広間など住居の有様はどのようなものであろうか。異界に行って帰った人々の話が、神話・英雄伝説・民話の中にあるが、そのうちの特色あるものを幾つか見てみよう。総じてそうした異界へ行った人々は、日本に伝わる「浦島太郎」伝説に似て、竜宮でのような楽しい時を過ごしたのち故郷に戻ってみると、一年と思ったところが百年の月日が経っており、玉手箱を開けるとたちまち年老いてしまうように、この世の土に足が触れたとたん、現世の時間の重みに捉えられてしまう。常若の国(テイル・ナ・ノグ)の王の娘、金髪のニアヴに連れ去られたオシーンは妖精の女王の白馬で海を越えたが、帰ってきて馬から降り地上に触れたために老人になってしまう。海神の国エヴァイン(女人の島)に行ったブランはこのタブーを守ったので、現世の肉親のところに一度戻って来ても無事に再び常若の国に帰っていく。ク・ホリンやブランは現世の人に異界の消息を伝えることになるが、フィアクラは父親にリバンの娘と暮らした楽土を、「雨のかわりに酒が降り、美しい音楽と美食と恋のある島」と言っている。

フェバルの息子ブランの航海の話は、十二世紀の古文献にある。プランはある日、丘陵を歩いていると心地よい音楽に誘われてまどろみ、覚めてみると白いりんごの花の咲く銀の枝が手にある。城に帰ると眼の前に忽然と美しい女性が現われ、エヴァインという楽土の様子を歌い誘う。「冬もなく、乏しさもなく、悲しみもない所、海の神マナナーンの金の馬が岸辺を駆けめぐり、さまざまな遊びやゲームが飽くことなく続けられている所」というのである。ブランが仲間たちと船でエヴァインに着いてみると、そこは色どり豊かな女人の島であった。楽しく時を過ごし、故郷が恋しくなった仲間と共にアイルランドに帰って行くが、ブランは妖精の注意を守り、故郷のこの世の土地には触れず、異界の話を人々に語ったのち、いずこともなく去って行き、仲間の者は船から降り岸辺に足を着けたとたん、塵と化して崩れ消えてしまう。

ブランはエヴァインまで海上を船で西へ行ったが、エルクドゥーンの詩人トマスの場合はオシーンと同じように、妖精の女王のミルクのような白い馬で西の海まで走り、そこからペガサスのように空中高く駆け上がると、常若の国まで風のように休みなく走って行くことになる。

四十日の長さ日夜を

膝にかかる赤い血を踏み渡り、

太陽も月かげも見ることなく

ただ海原のとどろきばかり。

ああ、二人は豊取りひたすら進み、

緑なす草原にたどり着いた。

「降りなさい、降りなさい、軽やかな方、

わたしに果物(りんご)を取らせてください。」

この世から異界への道程は、早馬で休みなく駆けて四十日かかり、太陽や月の光がない海上の道になっている。トマスは血の中を走っていくが、それは「地上で流された血は、全部泉となって再びフェアリーランドに湧き出すからである」とプリッグズは説明している。血の奔流を渡ると、妖精の国への道は細く曲りくねり、着いた所は緑の草原でりんごの実がなっており、そのりんごを食べると、トマスは真実しか語れなくなる。

このトマスの辿った道や楽土の情景の箇所は、伝承物語の描写のつねとして簡単で飾りのない短いものであるが、共通したパターンが見られる。すなわち、細い道――太陽や月のない薄暗さ――水や酒の流れを渡る――緑の草原が広がる――花や果物の実る国、というものである。プリッグズは「楽しい果樹園の国」と描写し、ルイス・スペンスは「饗宴と踊りと唄と狩と愛の喜びのある国」「土地は曲りくねった谷間、きらめく流れ、緑の草原の常夏であり、人々は死もなく老いもなく争いもない饗宴と幸福の国」とオシーンの行った常若の国を書いており、またコンラの行った国を「蜂蜜酒とぶどう酒が流れ、さまざまな美しい歌声があふれる不思議の国。雪のように白い肌の人々が髪に桜草を挿し愛し合う」と書き「樹々がおい繁る曲りくねった小路を下へ下へ行き、水晶のように澄んだ急流を渡ると、小鳥たちが唄い、色とりどりの花が咲き乱れ、さまざまな果物が実る美し い庭園に着く」とゼノア村のチェリーが訪れた妖精の国を描いている。

地下のフェアリーランドの通路もまた細く長い。中世の韻文ロマンスに歌われている、盗まれた王妃を捜しにフェアリ1の国へ行ったオルフェオ王は、丘の中腹の岩の裂け目から長い曲りくねった地下の洞穴を三マイル入っていくし、エルフ王にさらわれた妹を取り戻しに丘の扉から入っていくチャイルド・ローランドも、長い通路を通っていく。「その通路の空気は五月の夕方の空気のように柔らかであった」と描写されている。ヘルラ王はドワーフの結婚式に招かれ、崖の洞穴から宮殿への道を辿っていく。

彼らは非常に高い崖の洞穴に入って行き、暗がりの中を長いこと進んで行った。そこは太陽や月ではなしに、たくさんの松明で明るく照らされていた。一同は素晴しい邸宅であるドワーフの宮殿に着いた。

興味深いことは、暗い長い通路は、松明か火が燃えて昼のように明るいか、天井から下げられた大きなルビーや紅玉や柘楷石の塊から流れ出る光がいっぱいに溢れていることである。十七世紀のパースシャーの牧師で、妖精に関するもっとも古い信頼のおける記録を残したロバート・カークは著書『エルフ、フォーン、妖精の知られざる国』の中で、「妖精の棲み家は燃料もないのに燃え続ける松明の光でいつも昼のように明るいものだ」と書いてある。

その細い通路を抜けると(石器時代の古墳の長く細く暗い通路が思い出されてくる)、急に緑の草頂が開ける(霊魂が休んだ後、再生する場所として古墳の中央にある広い部屋の広がりが思い出される)。オルフェオ王が行った妖精の国は、通路を抜けると「地形は平らで緑、夏の日のように明るく太陽が照っていた」と描かれている。王はそこに美しい城を兄いだす。ガラスの塔、水晶の銃眼、そして尖塔は金とさまざまな宝石で飾られ、あたりに光を投げかけている。多くの物語で見られるこうした地下のフェアリーランドにある城や宮殿、邸宅、広間などは、さまざまな宝石や鉱物で豪華に美しく飾られている。「金と銀の寺院と宮殿、金と銀の魚が湖に泳ぎ、ガラスの柱が極彩色に輝くアーチを支えている」(アン・ジェフリーズの話)、「あたりをくまなく照らす巨大な紅玉石に照らし出された宮殿の壁は水晶、正面は黒曜石、そして珊瑚やルビーで飾られていた」(ウオーリックのガイの話)― というように、金銀珊瑚綾錦といったさまざまな豪華な宝石や金属による装飾は、この国が地下に広がっているという位置から、さまざまな鉱物と関係させられて作りあげられたと思われる。さらには地上の領主や金持ちの豪著な建物や生活を、地下に投影させ、農民たちの地上で果たせぬ夢を土の中に美しく実現させたものとも見られるかも知れない。

海の彼方と地下との二つの楽園の描写をいくつか見たわけであるが、総じて前者は牧歌的な感じが強く、後者は豪華な美しさに富んでいるように見える。それは海の彼方の楽土の多くが、神々や英雄たちの大らかな古代の神話世界に属しているが、一方、丘の洞窟から入る楽園は、身近にあるところから、多くの人々の自由な豊かな空想によって粉飾がほどこされたともいえるかも知れない。こうした考えを押し進めていくと、アルフレッド・ナットが言う「地下楽園」(hollow hill or fairy mound)の考え方は、「海の彼方の楽土」(Oversea Paradise)の思想よりずっと古いものだという説や、両者は同じ程古いとするジンマーの説などが生まれたり、両者を同じ起源から出たとする説や、ルイス・スペンスのように異なった源からこの二種の思想は出てきているというさまざまな説が生まれてくる。また、スコットランドでとくに海の彼方の楽園(Sea-Elysium)は丘の中腹の楽園

(Hollow Hill Paradise)と違って死者の国ではないという区別を強調するために、海の彼方の国を英雄たちの「休息の地」と呼んだりしている。だが、ダグラス・ハイドはケルトの人々は霊魂不滅を信じているため、この世の生を終わった魂が行く所として、海の彼方と地下とを同じように「幸福な異界」(Happy Other World)と考え、そうした思想を豊かにしていったのだと言っている。

その国へはまだ生きているうちに連れて行かれるか、あるいは西の方角へ海を越えて行くか、丘の中腹の扉や洞穴や岩の裂け目に入って行くか、水の底へ潜って行くか、行き方はいずれにしても、

この世の人々の行ける所と人々は信じている。確かにこの両楽園は、海を越える、土の下へ入る、という方法は遠うにせよ、この世の苦悩のない常若の楽土に変わりはない。

ハイドが六十ほどの民話を集めてみたところ、その語り手のうち一人だけが楽園が水の底にあると信じた他は、丘の中に異界があるというのがほとんどで、海の彼方の至福の島に人間は再び生きると考えている者はあまりいなくなっている、と報告している。このことから、異界というものがアイルランドの人々にとって、空想の彼方に描かれた漠然とした理想郷ではなく、自分たちが耕したり、住んだりしている地面の下に存在し、しかも死者の国といった暗いイメージの国ではなく明るいフェアリーランドの国を想像しているということがわかってくる。そして人々が、「土地の霊」と「超自然の生きものたち」と共に身近に暮らしているという考えを持っていることもわかるのである。さらにこのフェアリーランドは、そこへ行く、という空間的隔たりもなく、鳥の声を聞いているうちに瞬間的に訪れられるとも信じられており、この場合には、フェアリーランドは現実と背中合わせか、同時に存在していると考えられているわけである。

民俗学者ジェイムズ・スティーヴンズの次の言葉は、そうした意味で興味深いものである。「実際私たちはフェアリーランドに出かけて行くのではない。私たちがフェアリーになるのだ。鼓動の一打ちの間に、百年、いや千年を生きるのだ。しかし帰ってきたとき、記憶は素早く曇ってしまうので、実際にフェアリーランドにいるのに、まるで夢を見ていたか幻を見ていたかというように思えるのである」。

『妖精の系譜』 新書館

『妖精の系譜』 新書館

石井鶴三の世界 №246 [文芸美術の森]

渡岸寺 十一面観音像 2点 1955年

画家・彫刻家 石井鶴三

渡岸寺・十一面観音 1955年 (201×145)

渡岸寺・十一面観音 1955年 (200×145)

*************

【石井 鶴三(いしい つるぞう)画伯略歴】

明治20年(1887年)6月5日-昭和48年( 1973年)3月17日)彫刻家、洋画家。

画家石井鼎湖の子、石井柏亭の弟として東京に生まれる。洋画を小山正太郎に、加藤景雲に木彫を学び、東京美術学校卒。1911年文展で「荒川岳」が入賞。1915年日本美術院研究所に入る。再興院展に「力士」を出品。二科展に「縊死者」を出し、1916年「行路病者」で二科賞を受賞。1921年日本水彩画会員。1924年日本創作版画協会と春陽会会員となる。中里介山『大菩薩峠』や吉川英治『宮本武蔵』の挿絵でも知られる。1944年東京美術学校教授。1950年、日本芸術院会員、1961年、日本美術院彫塑部を解散。1963年、東京芸術大学名誉教授。1967年、勲三等旭日中綬章受章。1969年、相撲博物館館長。享年87。

文業も多く、全集12巻、書簡集、日記などが刊行されている。長野県上田市にある小県上田教育会館の2階には、個人美術館である石井鶴三資料館がある。

『石井鶴三』 形文社

武州砂川天主堂 №38 [文芸美術の森]

第十章 明治二十・二十二年 5

作家 鈴木茂夫

作家 鈴木茂夫

三人にとってこの日に到る道筋は決して平坦ではなかった。

いくつもの思い出がよみがえる。

玉川上水の通船が中止になって以後、多摩と東京を結ぶ何かが必要だった。水運がだめなら、陸運しかないと馬車鉄道の企画が持ち上がった。甲武馬車鉄道を設立、その路線をめぐって計画が一転二転、明治十九年、新宿・八王子間の路線の敷設許可が下りた。その時、新宿・青梅を蒸気鉄道で結ぶ武甲鉄道(ぶこうてつどう)が設立を願い出たのだ。競願(きょうがん)である。

甲武馬車鉄道は、大隈重信に事態打開に乗り出して欲しいと懇請した。甲武馬車鉄道は、足元をすくわれる危機感を抱いて、急遽、路線計画を馬車鉄道を蒸気鉄道に切り替え、甲武鉄道として設立を出願。当局は、両社が合同するという条件で、蒸気鉄道の敷設を認可した。

ところが、新たに武蔵鉄道が出現、八王子・川崎間を蒸気鉄道で結ぶという。この処理をめぐって、内務大臣山県有朋が、甲武鉄道の計画を採択。明治二十年三月三十一日、開業許可を与えた。経済性と効率から立川・新宿をつなぐ一直線の路線とした。

また鉄道当局は、甲武鉄道を、当時日本の幹線鉄道を保有する日本鉄道会社の一支線として運用することを求めた。

この鉄道敷設の主体が、どの企業となるかをめぐって甲武鉄道の株価は変動、鉄道の将来性を見込んだ事業家の雨宮敬次郎が、資本金額面六十万円のうちの七千六百株、三十八万円を取得、筆頭株主となった。そして田村半十郎は五千二百三十八株、二十六万一千九百円、指田茂十郎が六百十一株、三万五百五拾円、砂川源五右衛門が八百五十六株、四万二千八百円を保有、多摩地域の豪農として参画していた。

鉄道建設のさなか、立川駅の位置をどこにするかが問題となり、砂川源五右衛門は積極的に砂川村に誘致した。そのため、駅舎の正面は砂川村の位置する北側に設けられている。

甲武鉄道は、その収入源を一般乗客のほか、沿線に小金井の桜の名所などへの観光客を見込んだ。そして東京への貨物にも期待している。

田村半十郎が、

「砂川さん、これで村が活気づくだろうな」

「上水に船を走らせた時は、俺の村では、野菜作りに精出したもんだよ。今度は、どんな物が東京へ送り出される楽しみなことだ」

指田茂十郎が、領いた後、

「それもそうだが、東京から多摩に何が流れ込んでくるのか、それも考えなくちゃならない」

砂川がぽんと手を叩いて、

「どっちにしても、きょうはめでたい。どうだい、新宿で祝いの昼飯としようじゃないか」

「多摩の新時代のはじまりだね」

汽車は、大久保駅を過ぎ、ほどなく終点・新宿駅に達する。

四月二十九日、駿東郡役所。

ジェルマンは、病院幹事をつとめる伯部豊蔵と共に、駿東郡役所を訪ねた。

「テストヴィド神父さん、さまざまな苦労をされたね。書類は持ってきましたか」

郡長の河目俊宗(かわめとしむね)がにこやかに迎えてくれる。

「郡長さん、役所は私たちに、温かい好意を示して下さいました。ありがとうございます。病院の建物も完成し、医師を迎え、医療器具もそろいました。患者も受け入れられます」

「それは結構なことです。駿東郡に特色のある病院ができるのは、うれしいことです。それにしても、私の前任者の竹内さんは、仕事の引き継ぎの際、私にあなたの人柄と熱意を話してくれ、病院設立の許可を滞りなく出してやって欲しいと申された。その時に聞いたのだが、神父さんと竹内さんは、不思議な因縁で結ばれているとか」

「そうなんです。竹内さんは、私の仕事を助けてくれました。感謝の気持ちでいっぱいです」

「それでは願書を見せて下さい」

私立病院設立願

私立病院位置

静岡県駿東郡富士岡村神山一千九百十二番地私立復生病院ト称ス

一、院則

当院ハ東京起療病院ト特約ヲ結ビ内外慈善ノ寄付金ヲ以テ貧困ノハンセン病患者ノ治療ヲ専門トス故二該患者二限り時間二係ラズ診察施療シ薬価ヲ徴収セズト錐モハンセン病患者外ノ患者ハ左ノ規則二俵ル

診療時間

毎日午前八時ヨリ午後二時マデトス

薬価

内服薬一日分 金四銭五原

兼用薬一日分 金三銭五厘

以上十歳未満ノ者ハ半額

施術料

施術料ハ其術ノ大小ト難易トニ依り之ヲ定ム

診察料

往診料ハ里程半里以上一里以内ハ金十銭以上一里毎二金十銭ヲ増ス

一、院長

院長 金子周輔

当直医ハ迫テ聴雇ノ見込

一、院長以下医員給料

院長 月俸 金三十五円

一、病院経費一ケ月分予算額

内

金百三十九円六十銭 収入予算

金百三十円 内外慈善者寄付金

金九円六十銭 ハンセン病患者以外患者薬価

金百三十九円六十銭 支出予算

内

金三十円 院長以下委員給料

金四円 薬剤生見習給料

金二円五十銭 看護人給料

金一円五十銭 小使給料

金六円六十銭 薪炭油費

金一円 需要品代

金一円 修繕費

金五十銭 器械費

金九十円 ハンセン病患者薬品代

金二円 ハンセン病患者以外薬品代

明治二十二年四月二十九日

静岡県駿東郡富士岡村神山百九番地乙寄留

静岡県駿東郡富士岡村神山百九番地乙寄留

復生病院幹事 伯部豊蔵

東郡長 河日俊宗殿

[武州砂川天主堂』 同時代社

[武州砂川天主堂』 同時代社

浅草風土記 №16 [文芸美術の森]

続吉原附近 1

作家・俳人 久保田万太郎

作家・俳人 久保田万太郎

一

・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・

いつか吾妻へ筑波根の

かのもこのもをみやこどり

いざ言問わん恵方さえ

よろず吉原山谷堀

とは清元の「梅の春」 の文句である。

楢まつの葉のおちそめて

夕暮しろき待乳山

時雨しぐれに囁く鴫の

声もこおるや、干潟道

衣紋坂越えて、鐘の音

・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・

とは長唄の 「初しぐれ」 の文句である。

そんなものを持って来なくっても、山谷から橋場今戸、待乳山、そうした隅田川沿岸の諸景の嘗て「吉原」と切っても切れない関係にあったことはだれでも知っている。「吉原」を描くのにそのあたりから出立するのも一つの方法である。……と思ったわたしは ――そこもやっぱり子供の時分からの古馴染の、つまりは心やすだてに、いままでちょろッかにみ来った町々をいま改めて、はッきりみ直そうとしたわたしは、十二月末のある午後、根岸から出る小さな乗合自動車を言問橋(ことといばし)の袂で下りると同時に、おや?と、おもわず、そこに眼をみ張ったものである。―― むかしからその位置にある聖天町の交番、それを真ん中に、山谷のほうへ、今戸橋のほうへ、二夕股にわかれた道の、後のほうのものの信じられないほど、野広くなったことにわたしは驚いたのである。―― ということは、以前の、「河岸」に沿った「表通り」と「裏通り」と、二夕筋、そこにならんでいた往来の、その境界をなしていた家つづき ―― はえないその一ト側のあとなく締麗に取ヅ払われた ―― とばかりじゃないが、そういえば手ッとり早く感じが出る……と一しょにいままで 「裏通り」の角だった材木屋の「松幾」が、店の向きをかえて 「表通り」の角になり、同時にその整然と板材を立てかけたり簡素にがッしりした腰障子を閉てたりした、きわめて古風な建物をかぎりに、あとは「河岸」まで、つつぬけに、ガランと、ほれぼれとそこに一めんの空地が拡っているのである。―― そうしてそこに、立並んださびしい冬木のかげに、隅田川の水がまのあたりしらじらと、鈍く光りつつながれているのである……

いつかは出来る「隅田公園」の一部である。

「此奴アいい」

おや? と、おもわずそう眼をみ張ったつぎの瞬間、わたしはすぐ立直って自分にいった。なぜならそれは、いままでの「浅草」に決してみることの出来なかった明るい光景だったから。いままでの「古い浅草」に、決して求めることの出来なかった快活な風情だったから。―― たとえば広重でもなく、北斎でもない清親の「味」 ―― そうだ、そういえばいい……

おもい出すのは去年〔昭和二年〕の夏のことである、東京日々の「大東京繁昌記」のためにわたしは「雷門以」を書くことにした。その必要のため、二三人の連れと一しょに、仲見世、馬道、猿若町、そうした場所の近状をつぶさにみてあるいたあと、わたしは、待乳山の石段を上った。そうしてすぐ隅田川から向島へかけての馴染のふかい眺めに眼を放った。たちまち、わたしと、わたしの連れとはひとしく暗然とした。なぜならそこに遠く横たわったのは、ところッ剥げのした緑の土手である、そのうえを絶えず馳せちがう自動車である、林立する煙突である、三囲(みめぐり)の華表(とりい)を圧して巍然(ぎぜん)と聳(そび)えたコンクリートの建物である、――六月の曇った空のいろを浮べた隅田川の嬾(ものう)いながれが一層その眺めを荒廃したものにみせていた……

「それにしてもあのコンクリートの建物は何だろう?」

わたしは半ば自分にいうようにいった。

「訊いて釆ましょぅ」

そういうと一しょに、本堂の芝のすこしの石段を、むかしの額堂のほうへ下りて行った連れの一人は、すぐまた返って来ていった。

「小梅小学校だそうです」

「小梅小学校7」

わたしたちは改めてその建物をみ直した。――そうすることによって、地震後まだ一度も吾妻橋をわたらない自分を、はッきりわたしはおもい返した。

「乱暴なものをこしらえたもんですねえ」

わたしはそういわざるをえなかった。

「全く……」」

わたしの連れはひとしくまたそういった。

が、やがてそこを離れ、裏の石段を瓦町のほうへ下りようとしたとき、急にそのとき思いもよらない「眺め」がわたしたちのまえに展けた。――わたしたちは、すくなくもわたしは、下りかけた石段の中途に、おもわず凝立したものである。

そこからは隅田川が一ト眼だった。……ということは、河岸に、すぐその下の河岸に、わたしの眼を遮るただ一けんの移動バラックさえなかった。雑草の茂るにまかせた広い空地が拡っていた。―― ということは、また、そこから、小梅小学校が一ト眼だった……

青い革、そのかげをながれる河の水、その水にのぞんだ灰白色の建物。―― 時間にしてその五分まえ「向島」の風情をことごとく否定していたその「建物」が、「向島」のいのちを無惨にうばっていたその建物が、いかにそこに力強く、美しく、寂しく生きていたことだろう。―― 実に、一抹の、近代的憂苦の影をさえその「眺め」はやどしていた……

むしろ茫然とわたしはそうした「隅田川」の一部をみふけったのである。

……その驚きである、そのよろこびである。―― その驚き、そのよろこびに再びわたしは出会したのである。

[浅草風土記』 中公文庫

[浅草風土記』 中公文庫

西洋美術研究者が語る「日本美術は面白い」 №119 [文芸美術の森]

明治開化の浮世絵師 小林清親

美術ジャーナリスト 斎藤陽一

第2回

≪詩情豊かな「光線画」5点のデビュー作:その1≫

明治9年8月、小林清親は、版元・松木平吉のもとで、新しい感覚の風景版画5点を発表します。江戸から東京へと移り変わる風景を主題に、光と影が織りなす様相を繊細にとらえた新機軸の作品でした。この5点の連作は、それまでの浮世絵には見られない斬新なものと評判となり、「光線画」と言われたのです。これら連作5点を順に紹介します。

まずはじめは「東京銀座日報社」(下図)

人力車の左後方の建物が、東京で初めての日刊紙「東京日日新聞」を発行した「日報社」。

これも明治という新時代を象徴するものでした。通りにはいくつもの石造りの洋館が立ち並び、これまた明治に登場した新しい乗り物である「人力車」や「馬車」が走る。いかにも開化期らしい光景ですが、明らかに当時のパターン化された「開化絵」とは異なる独自の感覚が見られる。

空にも、建物にも、通りにも、春の穏やかな光がみなぎり、暖かな空気さえ感じられる。車道には、明るいところと影の部分が交錯し、陽光の変化を繊細に反映している。光に対するこのような鋭敏な感性こそ、当時の「開化絵」とは大きく異なるものでした。

「構図」には、西洋風の「線遠近法」が用いられているだけでなく、遠くに行くほど薄い色を使うことによって「空気遠近法」による奥行き感が生まれています。

霞むような春の景色の中で、人力車とそれに乗る女性の「赤」が画面を引き締める。この「赤」は、当時流行の「開化絵」(「赤絵」)によく使われた色ですが、清親のこの絵では効果的なアクセントとなっています。

≪詩情豊かな「光線画」5点のデビュー作:その2≫

「光線画」デビュー連作の2点目は「東京新大橋雨中図」(上図)。

清親が幼少年時代から親しんできた隅田川と、そこに架かる「新大橋」を主題としている。雨がそぼ降る日の微妙な光の様相をとらえ、雨の日特有のしっとりとした空気感さえ伝わってくる。薄墨を使ってぼかし刷りをした雲の表現も繊細、この絵の情感を高めている。水面もまた精妙な「ぼかし」技法で表現され、波がゆらぎ、そこに映る船や橋の影もゆらいでいる。まるで水彩画を思わせ、それまでの錦絵には見られない新鮮な絵画世界が生まれています。

画面全体が雨に煙る風景の中、蛇の目傘をさし、赤い蹴出しを見せて歩みゆく女性の後ろ姿は、鮮やかなアクセントとなっているだけでなく、過ぎ去ってゆく時代への哀惜感のような情感をもたらしている。

清親にとって、隅田川界隈は様々な思い出を育んだ場所であり、とりわけ懐かしいところだったでしょう。川は、朝昼夕と刻々と変化する光を反映して、さまざまな表情を見せる。それが清親の光に対する繊細な感受性を育んだのです。

≪詩情豊かな「光線画」5点のデビュー作:その3≫

「光線画」デビュー連作の3点目は「東京橋場渡黄昏景」(上図)。

この絵も隅田川が舞台。浅草寺の北にある「橋場の渡し」が描かれる。川を行く渡し船は、東岸の向島から、こちら側、西岸の渡し場の橋場に向かって来るところ。

時刻は夕暮れ時。沈みかかった夕日を浴びて、すべてが黄昏色に染まっている。

清親は、光が柔らかい陰影を作り出す効果をねらって、はっきりとした黒い輪郭線を使っていない。この絵では輪郭線が使われないところが多いが、輪郭線を使った部分では淡いセピア色を用いています。

さらに、渡し船や対岸の木々などにはオレンジ色を施している。これらによって、夕日に照れされてすべてが黄昏色に染まる夕方の光景を美しく表現している。

≪詩情豊かな「光線画」5点のデビュー作:その4≫

「光線画」デビュー連作の4点目は「東京小梅曳船夜図」(上図)。

現在の墨田区向島界隈に、かつて「曳船川」(ひきふねがわ)と呼ばれた水路がありました。当時、そこでは、川を下った船を上流に曳いて戻る「曳船」の光景が見られた。現在、川は埋め立てられて道路となり、「曳船通り」と呼ばれています。

この絵に描かれている場所は「小梅堤」と呼ばれたあたり。

既に夜のとばりが降りた時刻、月明かりに照らされて、仕事を終えた船頭夫婦が綱で船を曳いて帰る姿が描かれる。

川の上流には、小さな家が黒いシルエットとなって見え、そこから洩れる灯りが川面に揺れている。そこには、船頭夫婦の家があるのだろう。「一日の仕事もこれで終わった!あそこには憩いが待っている」というしみじみとした情感が伝わる。

小林清親は、「夜の光」についても様々に描き分けた画家でした。

この絵では、絶妙な「ぼかし技法」で描かれた夜空には月が輝き、星がまたたいている。木々はシルエットで影絵のように表され、川の両岸も薄墨色に沈む中、川は一筋の白抜きの帯のように表わされ、きわめて斬新な夜景となっています。

≪詩情豊かな「光線画」5点のデビュー作:その5≫

「光線画」デビュー連作の最後、5点目は「二重橋前乗馬兵」(上図)。

背景は、明治2年から「天皇の皇居」となった「江戸城」。その堀に架かるのが二重橋。

ここは、10年ほど前までは、幕臣・小林清親が仕えた徳川将軍家の居城でした。

今、その手前を、西洋式の服装をした近衛兵が馬に乗って駆け抜け、それを着物姿の少女が小走りに避けようとしている。

これは、「洋装の騎馬兵」と「着物姿の少女」という「和洋の対比」をねらったモチーフでしょうが、一方、今、皇居を護る近衛兵は、もしかすると新政権を担う薩長土肥の藩士かも知れない、と考えると、そこに、「新しく力を持った強いもの」と「滅びゆく小さなもの」という対比を読み取るのも面白い。旧幕臣・小林清親がこのような光景を見る時、おそらく、その胸中には複雑な思いが去来したことでしょう。

この絵で清親は、近いものは輪郭線を使ってはっきりと描き、遠くのものは薄い色でぼんやりと描いて遠近感を出している。濃淡の灰色を使い分けて石垣の立体感を出しているところも新しい感覚ですが、前景の乗馬兵と少女は平面的に貼り付けたように描かれており、背景の立体感とちぐはぐなところが何となく可笑しい。

次回からは、これ以降の小林清親が次々と生み出していった「光線画」の数々(「東京名所図」シリーズ)を紹介していきます。

(次号に続く)

妖精の系譜 №63 [文芸美術の森]

第四章 フォークロアと妖精 3

妖精美術館館長 井村君江

二つの異界――海の彼方の「常若の国(テイル・ナ・ノグ)」と「地下楽園」

戦いに敗れ海の彼方と地下に逃れたトゥアハ・デ・ダナーンたちは、例えばルーは太陽・光の神、マナナン・マックリーアは海の神、モリーグは戦いの神とみなされ、海の彼方の別世界の楽土に住んでいると人々に信じられるようになっていった。この楽土は不老不死の霊境であり、神話の英雄たちク・ホリンやオシーン、ブラン、オルフェオ王そしてアーサー王も永生を得てここに憩っており、ハローウィン(万聖節十月三十日で、アイルランドではサウィン)の日には従者を伴ってこの島から馬でやって来る(妖精の騎馬行フェアリー・ライド)か、国の大事の時には再び助力のためこの世に立ち現われるはずだと人々に信じられている。

この楽土はさまざまあるが、代表的なものは次の四つに分けられるようである。

(1)常若の国(テイル・ナ・ノグ)

(2)喜びが原((マグ・メル)

(3)至福の島(イ・ブラゼル)

(4)波の下の国(テイル・テルン・ギリ)

楽土は、海の彼方の国、海の下の国、海に浮ぶ国、と海(水)を中心に想定される楽園である。「幸いの島」は眼に見えぬ霊境であるのに、アイルランドの古い地図の上にその位置が描き込まれていたり、突然、西の海上(太西洋上)に現われたとか、一九〇八年には実際に現出したという記録が残っている。夕焼けの西の海の彼方に忽然と姿を現わす「幸いの島」には、西方浄土という映像が重なりやすいが、これは単なる「来世」「死の国」とは違っている。メリイ・ヘニガンがメイヨ沖に立って夕映えに赤くかすむクレア島を見て、それが「幸いの島」だと書いているが、これは折口信夫が大王崎から海原を眺めた時、邁かな波路の果てに魂の故郷、祖先の魂の国の存在を実感したことと類似したものではなかろうか。折口信夫は常世は本来、「夜見の国」であり永久の闇の国であるが、やがて明るい 「理想郷、常若の国」へ移行して来たものとしており、そこから祖霊(まれびと)(沖縄ではニライカナへ)が海上の道を通って来訪すると考えている。この他郷意識進展の過程は、アイルランドでも常若の国が先史民族の記憶に、神々と英雄への敬慕とをない混ぜながら、人々の魂の故郷、憧憬の国となっていった心的過程を同じようによく物語っているものであると思う。

一方、地下に逃れたトウアハ・デ・ダナーンは山腹の洞窟に隠れ住んだと言われ、この土塚(Mound)や円型土砦(ラースRath)、石塚(ケアンCairn)などが現在でもアイルランドには散在しているが、とくに丘になった土塚を古代グール語ではシー(Sidhe)と呼ぶ。古文献『アーマーの書』によれば、SicheはシーブラShiebra(Fairy、Spritee)と同じ意味で、地下に住むダーナ神族の意とあり、はじめは塚、砦、墳墓など丘の場所を指した。あるいは地下のダーナ神族の棲み家や宮殿を意味していたが、次第にそこに住むダーナ神族の意となり、「塚の住人、丘の人々」と言えば、超自然の力を持つ妖精たちを意味するようになっていったことがわかる。また、土の神(デイ・テレーニ)として穀物を実らせたり牛の乳の出をよくしてくれる農耕の神、農民の守護神として民間では信じられていたようである。ある説によればトウアハ・デ・ダナーンが初めてアイルランドに上陸したとき、ルーの魔力の剣とダグダの魔法の鍋をもたらし、天候を左右する能力によってアイルランドの農耕地に豊作をもたらしたとも言われている。

「異教の国アイルランドの神々のトウアハ・デ・ダナーンは、もはや崇拝もされず、供物も捧げられなくなると、人々の頭の中で次第に小さくなっていって、今では身の丈がわずか二、三〇センチほどになってしまったのだ」とW・B・イエイツは言っているが、見方によればここには、地下に逃れたトウアハ・デ・ダナーンが〈Sidheシ〉すなわち〈Fairies〉となり、土の神、農耕豊作の神になっていったという過程が語られているように思う。従って民話の中でブラウニーが脱穀の手伝いをしたり、ボガートが麦刈りや種蒔きを手伝った。、畝(うね)をめちゃめちゃにしながらも、農民たちと親しく付き合っている情景に思い当たるのである。

先住民族の遺跡――「円型土砦(ラース)」と「石塚(ケアン」

丘の種族(妖精)が住んでいる場所は土塚ばかりではなく、先史時代の遺跡として残る土で築かれた跡、小高い円型の丘(ノール)や古代の人々の住居跡である円型土砦(ラース)、村から村への伝達の火をかかげともす場所といわれる丘(ライオス)あるいは埋葬丘(トウムラス)などや、石の墳墓や祭儀場、あるいは焼場であったらしいさまざまな石の古墳、それに回廊埋葬場石塚(パッセージ・グレイブ・ケアン)などは、妖精たちの好んで出没する場所と信じられている。プリッグズは妖精の出没する丘は、アイルランドでは、ノック〈knock)スコットランドではノー(knowe〉であり、外部は、シーアン〈sithien〉で内部のいわば住居はブルー〈brugh〉と言うとしている。ロバート・カークは「妖精の丘」はシー・ブルー〈sith bruaich〉であると言っているが、この名称はスコットランド地方に多いようである。小高い土を盛った丘が、内、外で違う名称を持ち、また他の名称で呼ばれるなどということは、日本ではあまりないことであり、そうした場所がいかに重んじられているかを示すものであろう。いずれにせよこうした丘陵や石や土の塚、土砦、石室それに石の古墳などは、アイルランド各地及びケルト圏のウェールズ、コーンウオールに散在している。

実際にイエイツに関係の深いスライゴー地方を例に挙げれば、カラモーのメイヴ女王の墓石のあるノックナリー山の裾野に広がる緑の草原の中には、四十五個ものドルメンの巨石が群れ立っており、イエイツはこの原で長詩『オシーンのさすらい』〈一八八九)の着想を得たといわれている。確かにこの草原に仔むと、古代英雄の霊たちが、林立した巨石や洞穴の間から立ち現われるような思いがし、現世と彼岸との霊妙な境の混融した不可思議な霊気の漂いを感じるのである。さらにスライゴーを北へ少し行った所にあるリスナラーグには、アイルランドで最大の円型土砦があり、訪れてみると箸と繁る古木と葉に票れた、広大なおよそ六十メートルの円型の掘割に囲まれた小高い丘陵であり、その掘割も約十八メートルの幅がある。古代人の住居跡ということであったが、持主である農家の人の話では、二千年余の歳月を経た今日でも、青銅時代のそのままの状態で残されているとのことであり、この地点においては時間の流れが停止し、古代がそのまま現在に直結してる感を覚える。農家の主の心覚えには、ここは妖精の好む棲み家とあり、いくつかこの土砦にまつわる不可思議な話が伝わっているた。この土砦の気の下で行き暮れた旅人が一夜を明かしたところ、覇には気がふれていたとか、この土地の持主が豊を捨てようとミルク缶をかかえて足を酪踏み入れた途端、金縛りにあったように身動きができなかった、というような不可思議な出来事である。このように先史時代の祖先の遺跡と、現在の農家の人々は隣接して生活を営んでおり、いわば彼らの生活の場が妖精の好んで出没する場所と、同じ次元に存在しているのである。妖精たちも、またその棲み家であるフェアリーランドへの入口も、農民たちのごく身近に存在するのである。

『妖精の系譜』 新書館

『妖精の系譜』 新書館

石井鶴三の世界 №245 [文芸美術の森]

凰 2点 1955年

画家・彫刻家 石井鶴三

画家・彫刻家 石井鶴三

この鳳頭部造形美あり 1955年 (200×145)

鳳凰堂・鳳 1955年 (200×145)

*************

【石井 鶴三(いしい つるぞう)画伯略歴】

明治20年(1887年)6月5日-昭和48年( 1973年)3月17日)彫刻家、洋画家。

画家石井鼎湖の子、石井柏亭の弟として東京に生まれる。洋画を小山正太郎に、加藤景雲に木彫を学び、東京美術学校卒。1911年文展で「荒川岳」が入賞。1915年日本美術院研究所に入る。再興院展に「力士」を出品。二科展に「縊死者」を出し、1916年「行路病者」で二科賞を受賞。1921年日本水彩画会員。1924年日本創作版画協会と春陽会会員となる。中里介山『大菩薩峠』や吉川英治『宮本武蔵』の挿絵でも知られる。1944年東京美術学校教授。1950年、日本芸術院会員、1961年、日本美術院彫塑部を解散。1963年、東京芸術大学名誉教授。1967年、勲三等旭日中綬章受章。1969年、相撲博物館館長。享年87。

文業も多く、全集12巻、書簡集、日記などが刊行されている。長野県上田市にある小県上田教育会館の2階には、個人美術館である石井鶴三資料館がある。

【石井 鶴三(いしい つるぞう)画伯略歴】

明治20年(1887年)6月5日-昭和48年( 1973年)3月17日)彫刻家、洋画家。

画家石井鼎湖の子、石井柏亭の弟として東京に生まれる。洋画を小山正太郎に、加藤景雲に木彫を学び、東京美術学校卒。1911年文展で「荒川岳」が入賞。1915年日本美術院研究所に入る。再興院展に「力士」を出品。二科展に「縊死者」を出し、1916年「行路病者」で二科賞を受賞。1921年日本水彩画会員。1924年日本創作版画協会と春陽会会員となる。中里介山『大菩薩峠』や吉川英治『宮本武蔵』の挿絵でも知られる。1944年東京美術学校教授。1950年、日本芸術院会員、1961年、日本美術院彫塑部を解散。1963年、東京芸術大学名誉教授。1967年、勲三等旭日中綬章受章。1969年、相撲博物館館長。享年87。

文業も多く、全集12巻、書簡集、日記などが刊行されている。長野県上田市にある小県上田教育会館の2階には、個人美術館である石井鶴三資料館がある。

『石井鶴三』 形文社

武州砂川天主堂 №37 [文芸美術の森]

十一月十八日

源五右衛門は、一過の書面を開いた。

過日御間合及ビ候桑苗ノ義追々騰貴候趣ニテ本年ハ見合ス方可然様御勧告ノ次第候処左記ノ分ハ是非トモ買入度旨申出候間千万御手数トハ存候得共至急御回送ノ運ニ御取計相成度

かじつおといあわせにおよビそラろうくわなえノぎおいおいとうきしそうろおもむきニテほんねんみあわスかたしかるべきようこかんこくノしだいそうろうところさきノぶんハぜひトモかいいれたきむねもうしいでそうろうあいだせんばんおてすうトハぞんしそうらえともしきゆうごかいそうノはこびニおとりはからいにあいなりたく

一、桑苗、魯桑、高助、市平、六郎、赤木、十文字、柳田

一、右取混ゼテ八千百七十八本

明治二十年十一月十五日

静岡県駿東郡役所

郡長 竹内寿貞

砂川玄五右衛門殿

その要旨は、駿東郡が砂川の桑苗を買い求めたいということだ。先頃、駿東郡から桑苗購入を打診する書状が届いた。それにたいして、桑苗の相場が高値を呼んでいるから、、購入されるのを見送られたらどうか返事しておいた。その返事に対して、やはり買い求めることにしたのでよろしくという書状なのだ。

源五右衛門は、書状を読み終えて、今一度、書面を見返す。文面にあるのは桑苗購入のことだけだ。それ以外のことは書かれていない。差出人の氏名を凝視する。差出人は「竹内寿貞」。忘れもしない名前だ。同姓同名の違う人物であるわけがないと思う。

寿貞が砂川村から立ち去ったのは明治十年、西南戦争に警視庁の警視隊に応募したのだ。それ以後、消息が不明になっていたが、駿東郡の郡長として落ち着いているのだ。その間、さまざまなことがあったのだろうと推測する。寿貞が自身のことを何一つ書いていないのに、苦労を重ねたのだろうなと思う。

寿貞は、砂川村で桑苗の栽培をよく知っている。だからこそ、名指しで注文してきたのだ。そう考えると、この注文は、ご無沙汰の詫びと、源五右衛門への親愛の情の表れと受け取れる。

源五右衛門は、寿貞の心遣いをうれしく受け取ることにした。砂川を去ってからの十年の経緯を訪ねるのも止そうと思った。

駿東邦へ、注文された桑苗を取り急ぎ送るように村長に言いつけた。

明治二十二年一月九日、駿東郡富士岡村神山。

在日外国人には不動産の取得が認められていない。病院敷地の保全には、信頼できる日本人の共有地とし、そこが病院事業にのみ使われることを申しあわせをしておく必要がある。

ジェルマンは、その人選を慎重に進めた。まず、信頼できる信徒から五人を選んだ。病院の医師を予定している金子周輔(かねこしゅうすけ)の了解を求めた。敷地の地主Mは、病院設立の際の恩人として仲間に入れて欲しいと要求したので都合七人の共有者がそろった。土地代金は三百五十円とされていたが、Mが三百九十八円とすることを要求した。その差額四十八円を寄付するから、自分は病院設立の際の「恩人」であると主張して、共有者の中に、割り込んだのだ。共有契約書にその経緯を書き込んだので、複雑な内容となっている。

しかし、これによって、病院敷地の保全は完了した。

共有地契約書

右之地所駿東郡神山村M所有シ候処今般相談ノ上左ノ連名者之共有地トシテ永世貧癖者施療病院敷地ト定メソノ地代金トシテ三百九十八円Mへ相渡シ可申儀二決定仕候内金二百円ハ今回同人へ相渡候残金ノ内百五十円ハ本年十二月二言ヲ期㌢授受可致尚残金四十八円ハ右同人ヨリ該病院設立。付寄付トシテ差出可申約定ス然ル上ハ該地所ハ恕酎酎猷都軒数掛裂供スル者ニシテ共有者連名各自勝手ノ処置不相成ハ勿論総テ該病院利益二間セサル他ノ事柄こツぺカラザル筈之有又ハ共有者二於テハ仮令一名クリトモ該地所並二収益二間シ不服ノモノ有之トキハ病院以外ノ事二使用スぺカラザル義有之候

為後証共有地契約証連署如件

みぎのじしょすんとうぐんこうやまむらMしょゆうそうろうところ今般相談のうえひだりノれんめいしゃのきょうゆうちトシテえいせいひんらいしゃせりょうびょういんしきちトさだメソノちだいきんトシテ三百九十円Mへあいわたスべきもうすぎニけっていつかまつりそうろううちきん二百円ハこんかいとうにんヘあいわたしそうろうざんきんノうち百五十円ハ本年十二月二十日をきシじゆじゆいたすぺくなおざんきん四十八円ハみぎどうにんヨリがいびょういんせつりつニつききふトシテさしだすもうすべくやくじょうスしかルうえハがいじしょハえいせいひんらいしゃせりょういんしほんニきょうスルものニシテきょうゆうしゃれん幼いかくじかってノしょちあいならざるはもちろんすべテがいびょういんりえきニかんセザルたノことがらニあツベカラザルはずこれありまたハきょラゆうしやニおいテハたとえいちめいタリトモがいじしょならぴニしゅうえきニかんシふふくノものこれあるときハびょういんいがいノことニしようスベカラザルぎこれありそうろう

ごしょうのためきょうゆうちけいやくしょうれんしょくだんのごとし

明治二十二年一月九日

駿河国駿東郡沼津城内町ノ内片端町 伊藤裕清(

同国同郡神山村 M

同国同郡グミ沢村 金子周輔

同国同郡川島田村 折原義質

同国同郡水土野新田 林久四郎

同国同郡同村 伯部豊蔵

同国同郡同村 田代国平

『武州砂川天主堂』 同時代社

『武州砂川天主堂』 同時代社

浅草風土記 №15 [文芸美術の森]

吉原附近 8

作家・俳人 久保田万太郎

作家・俳人 久保田万太郎

八 (2)

石橋の田村や、上清、ともに「たけくらべ」の中に出て来るその界隈の店舗の名まえである。すなわちあの「春は桜の賑ひよりかけて」のくだりの「……赤蜻蛉田圃に乱るれば横堀に鶉なく頃も近づきぬ、朝夕の秋風身にしみ渡りて上清が店の蚊遣番懐炉灰に座をゆづり、石橋の田村やが粉挽く臼の音さびしく」とあるその「上清」と「田村や」である。

――くわしくいえば田村やは龍泉寺町百四十八番地、上清はおなじく百四十四番地……いまのその時計屋と着籠屋との占めている位置からいってわたしははッきりそういうことが出来た。――ということは田村やと上清との所在のしかくあきらかになったことによって、先生の記憶の「真っ直の往来の左側」ということのいよいよたしかになったとともに、いえばその十番違いの 「三百六十八」 というのがほんとうの番地で、延いてその伊勢屋といううちは、肴屋の並び四五けんだけを同番地とすれば、まさしくそれは日記「塵の中」に「左隣りの酒屋なりければ……」とあるその 左隣りの酒屋」である。急にすべてがばたばたと解決した。すなわちその伊勢屋の右隣の「鈴音」という乾物屋にわたしたちは長い間の念願の「たけくらべ」の作者の住んだあとをみ出すことが出来たのである。

……堅光地蔵のまえを去ったあと、一年ぶりでわたしはその龍泉寺町三百六十八番地を訪問したのである。あとになってみれば、そんないまさらのような騒ぎをしなくっても、その真筆版『たけくらべ』よりずっともっとまえに出ている『一葉全集』後編の跋をみればちゃんとそう「三百六十八番地」になっているのである。そればかりでなく、もっとよく此方に下読が出来ていれば、おなじその 「春は桜の賑ひよりかけて」のくだりの「……つゞいて秋の新仁和賀には十分間に車の飛ぶこと此通りのみにて七十五輌と数へしも」とある描写の、日記「塵の中」に「一昨日の夜我が門通る車の数をかぞへしに十分間に七十五輌成けり、これをもっておしはかれば一時間には五百輔も通るべし、吉原かくて知るべし」とあるのから出ているのに徴しても、そのうちの表通りに面していたことはすぐ分ったわけなのである。下司(げす)の智慧はあとからで、いまとなってみれば、キマリのわるいことだらけである。

――そうしたことを思いながら、そのとき以来はじめて、久しぶりで、わたしは、とに角にその大きな瀬戸物屋をもったやや狭い往来をめがけてあるいたのである。――が、一年のうちに、わずか一年のうちにこれはまた何という変り方だろう! 去年まだ、わずかにその指さきだけしかみせていなかった「区画整理」が、一年のあいだに全くその手を拡げ切ったのである。――ということは、「やや狭い往来」の道幅は、旧に倍して決してもうそんな、去年のような「狭い」といった感じをかんじさせなくなった。そうして、そのわたしたちが三島神社のほうから入ってそのまえで自動車を止めた、あぐねつくして、ものは試しと改めてその番地を訊きにぶつかった角の交番は、そこもまた以前よりだだッ広く拡った電車通りのコバのそろった家並の間にそのかげを潜め、「田村や」のあとの時計やは、去年と同じ店つきをみせていても「上清」のあとの葛籠屋は、今年はもぅそこにその存在を消していた。1可懐しくその伊勢屋という酒屋の店の前を通りすがりに覗いたとき、去年それらの店の所在をわたしに教えてくれた其うちのおかみさんの、去年と同じ前垂形(まえだれなり)で、並んだ樽のまえに立ってぼんやり外をなかめているのをわたしはみ出した。

――田村やを知り上清をおぼえているその人に、この変りつくした町の光景……そういっても、そこは、わたしが覚えてからでさえ、いかにも廓の裏らしい感じの、暗い、陰気な、悒鬱(ゆうつ)な、そのくせどこか時雨気のしみじみした町だった……は果してどう感じられるだろう?――もし生きていれば、一葉も、明治五年の生れだから今年五十七の、ちょうどこのおかみさんぐらいになっているわけである……

わたしは揚屋町裏の非常門につきあたって左へ曲った。そうしてまた江戸町裏の非常門のはずれを右へ切れた。――そここそ、わたしの、はじめて「たけくらべ」を読んだとき以来、「仲之町芸者が冴えたる腕に、君が情の仮寝の床にと何ならぬ一ふし」のあわれも深く三味線の音とともに落ちかかるように聞えて来る土手下の細道ときめている、わたしの大好きな道である。信如が「昨日も今日も時雨の空」に田町の姉のところへ長胴着をとどけに行ったのも、その道なら、「仮初の格子門、のぞけば鞍馬の石燈籠に萩の袖垣をらしう見えて、縁先に巻きたる簾のさまも」なつかしい大黒屋の寮の存在したのも、その往来のどこかの部分と、むかしからわたしは固くそう決めていたのである。

――またわたしにそう決めさせるに足る風情を、そのお歯ぐろ溝にそった、狭い、寂しい往来はもっていた。――二階三階のそそり立った廓の中の大きな建物と、その下に並んだしずかな生垣つづきの家々と……ことにそれが晴れた冬の午前ででもあると、日の光のいとど澄んだ中に山茶花のかげがやさしく匂って、飴屋のちゃるめらの音がどこにともなくうすら哀しく漂っていた。そうして、そのあたりうそのように人通りがなかった ――しかも、一卜足土手へでれば、眼もあげられない「浮世」のゆきかいが、はげしくそこに織り出されていたのである……

が、それも震災ずっとまえまでの光景だった。お歯ぐろ溝がなくなり刎ねはしがなくなって、そこの風情のあらましは消えた。-別ねはしの名残をとどめた小刻みの段々にいたっては、汐の退いたあとのどんな桟橋でも、これよりはわびしい感じを与えないであろう。

ことに震災後……いいえ、震災後もしばしばわたしはその道を通った。通ってはひそかに返らぬむかしの光景を偲んだ。・…・だから何も、今日にかぎってのそうした惨めさではないのだが、それにしてもこの……何という、この荒廃の仕方だろう! うちつづいた煉瓦塀、そのかげに枯れた枝を力なく張った無花果、不細工にうちつけた窓の目かくし、捨車、そうしていまいった刎ねばしの名残をみせ間に合せの段々。それが吉原の外廓の一部である。……生垣のつづいた嘗ての片っ方の側はほとんどまだ空地のままの、おりからの夕影に、遠くただ灰いろに拡った広さの末をつぎの往来に立並んだ小さな家々の燈火のいろがさむざむと霞んでいるだけだった……

先刻よりずっと濃くなった月のかげを仰ぎつつ、土手のほうへとわたしはあるいた。

「昭和四年)

『浅草風土記』 中公文庫

『浅草風土記』 中公文庫

西洋美術研究者が語る「日本美術は面白い」 №118 [文芸美術の森]

明治開化の浮世絵師 小林清親

美術ジャーナリスト 斎藤陽一

第1回 はじめに~清親登場~

≪詩情豊かな光線画≫

壮年期の小林清親の写真(左)が残っている。撮影時期や場所は不詳ですが、これを撮影したのは明治・写真家の草分け下岡蓮杖とも言われています。

骨格はがっしりとしていて、分厚い唇に頑丈そうな頤を持ち、壮士風な風貌をしている。しかし、眼差しは意外に優しい。

骨格はがっしりとしていて、分厚い唇に頑丈そうな頤を持ち、壮士風な風貌をしている。しかし、眼差しは意外に優しい。 清親の娘・歌津(かつ)は、のちに「父の思い出」を書き残しましたが、それによると、清親は「身長6尺2寸(186cm)もあって、手足の長い、ひどく頑丈な男」だったという。当時としては、相当な大男です。にもかかわらず「それには似合わぬほど、温厚で優しい人でもあった」と歌津は書いている。

明治維新になって、清親が生活に困窮していた時期に、一見強そうな外見を買われて「剣術ショー」にスカウトされたり、侠客の用心棒になったりしたこともあったという。

しかし実際の清親は、幼いころから何よりも絵筆を持つことが好きな、無口で心やさしい人だったらしい。

小林清親は元武士だった。それも、江戸幕府・徳川将軍に仕える幕臣でしたが、幕末の動乱から明治維新に至る激動の波に翻弄されながら、近代化が急速に進む明治開化期の東京で、色刷りの浮世絵、すなわち「錦絵」を描く絵師となりました。

しかし、清親が描いた光景は、当時流行していた「錦絵」とはおよそ様相の異なる独自の絵画世界でした。

明治開化期に流行っていた「錦絵」というのは、例えば下図のような浮世絵でした。

当時、流行していた錦絵は、このように、近代化・洋風化した事物を題材とし、輸入物の安い顔料を使って「赤」や「紫」の調子の強い絵となっていたため、「開化絵」とか「横浜絵」、あるいは「赤絵」などと呼ばれました。

それらは、必ずしも当時の東京の現実を描いたものではなく、開化期を迎えて新奇なものを求める人々の需要に応えて、できるだけ多くの西洋的モチーフを描き込み、近代都市の輝かしい姿を示したものでした。

小林清親が絵師として最初の錦絵を刊行したのは、明治9年、29歳のとき。まことに遅いデビューでしたが、清親も初めは、このような伝統的な浮世絵様式によって「文明開化の光景」を描きました。(右図)

ところが、その半年後に、清親は忽然と独自性を発揮します。

それ以降の小林清親は、江戸から東京へと移りゆく風景を主題にしながらも、「西洋画」

のさまざまな技法を取り入れ、朝から夜までの一日の時刻の変化、春から冬までの季節の移ろい、さらには、晴、曇、雨、雪といった気象の違いなどを「光の変化」としてとらえ、光と影の対比にゆらめく東京の情景を、詩情豊かに表現する画風に変貌したのです。(下図)

このような小林清親の絵は、当時「光線画」と呼ばれ、新趣向の浮世絵として大いに人気を博しました。

≪小林清親の生い立ち≫

「移ろいゆく光の変化」を繊細にとらえた清親の「光線画」には、彼が幼少年時代を過ごした土地や環境が色濃く反映しているように思います。絵師になるまでの清親の生い立ちに触れておきましょう。

小林清親は幕末の弘化4年(1847年)に生れました。明治維新の21年前のこと。生まれたところは、隅田川に面する江戸・本所。近くには幕府の御蔵屋敷があった。

隅田川沿いの御蔵屋敷には、各地から江戸に年貢米が送られてきた。清親の父は、幕府・御蔵奉行配下の小揚頭。年貢米の荷揚げに従事する人足たちを指揮する現場監督のような役職でした。

清親の幼名は勝之助。勝之助少年が生まれ育った本所界隈は、隅田川の川べりであり、幼い頃から馴染んでいた隅田川とその両岸に連なる江戸下町の光景こそが、絵師・小林清親の原風景になりました。

下図は、小林清親が明治13年(33歳)に描いた「本所御蔵橋」。このあたりは、清親が生まれところであり、幼いころから慣れ親しんだ場所です。

ほとんど夕方に近い午後の光は飴色を帯びている。

橋の欄干にもたれかかって隅田川を眺める二人の女性。西に沈んでいく陽光がきらめく川面や、シルエットとなった対岸の家並みを眺めているのでしょう。

空にはまだ昼の青さが残っており、雲はゆっくりと動いている。静かで美しい描写です。おそらく少年時代の清親も、このようにして夕日に照り映える隅田川を眺めていたにちがいない。

刻々と変化する光を反映して、川は、朝、昼、夕とさまざまな表情を見せる。そんな少年時代の環境が、清親の「光」に対する繊細な感受性を育んだのではないでしょうか。

文久2年、勝之助15歳の時に父が死去、少年ながら家督を継ぎ、小林清親と改名する。

慶応元年、18歳の清親は、幕臣として14代将軍・徳川家茂一行に従って京に上りましたが、家茂は大坂城で死去、徳川慶喜が15代将軍となります。清親はそのまま大坂城に3年ほど滞在、そこで徳川慶喜による「大政奉還」を迎える。清親20歳の時です。

これにより、徳川政権は終焉を迎えたが、戦乱は続く。

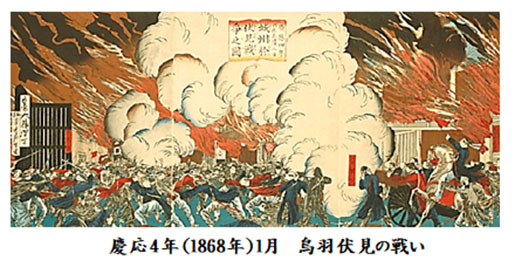

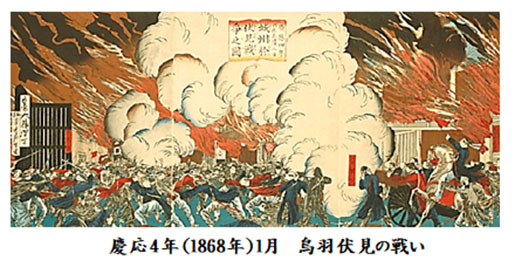

慶応4年1月には「鳥羽伏見の戦い」が起こり、清親も旧幕府軍の一員として参戦しますが、薩長連合軍に敗北し、清親らは陸路で江戸に逃げ帰りました。

その年の4月に江戸は「無血開城」。しかし、旧幕府内の主戦派である「彰義隊」は上野の山に立てこもって新政府軍と戦い、あっけなく敗北。

清親は彰義隊には加わりませんでしたが、上司の命令により、人足の扮装をして上野に偵察に行き、近くに砲弾がさく裂、ほうほうのていで逃げ帰っています。

そして、この年の7月には、「江戸」は「東京」と改称される。8月には明治天皇が即位し、元号が「明治」に改まる。小林清親21歳のときでした。まことに目まぐるしい展開で、幕末は終わりを告げた。

禄を失った清親は、暮らしを立てるあてもなく母を連れて静岡に移り、そこで妻を迎えるが、生活の困窮は続く。

6年後の明治7年(1874年)、27歳の清親は母を連れて東京に戻ります。最初の妻とは離婚しました。

6年ぶりに足を踏み入れた東京は、著しい変貌を遂げていました。おそらく若き清親は、徳川政権を倒した薩長中心の明治新政府に複雑な思いを抱きつつも、文明開化の様相には目を見張ったことでしょう。そこから清親の画家人生が始まりました。

次回からは、小林清親のいわゆる「光線画」の数々を取り上げて、その絵画世界を鑑賞していきます。

(次号に続く)

妖精の系譜 №62 [文芸美術の森]

第四章 フォークロアと妖精

妖精美術館館長 井村君江

ケルト民族の神話――女神ダヌーの神族――

アングロ族やサクソン族と同じく、大陸のダニユーヴ河畔に派生し、スペインを経てアイルランドに渡ったと伝えられているケルト民族は、紀元前からいくつかの種族が時代を経て、この他に渡って来て形成されていったことが、古代神話を見るとよくわかる。アイルランドの古書『侵略の書(レバ・ガヴァーラ』によれば、創世記にアイルランドに入島した種族の代表的なものは、①紀元前一四八五年頃に中部ギリシャより移住してきたパ^ソロン、②ニュヴズ(ネミデイィアンス)、③フィル・ヴオルグ、④紀元前七三九年頃移住してきたギリシャ系のトゥアハ・デ・ダナーン、⑤紀元前五〇五年頃、黒海とカスピ海の東北部シリアからエジプト、スペインを経てアイルランドに上陸したマイリージアン(ミレシウス王に率られて入島したのでミレシウス族ともいわれる)である。この最後のものが定着して今日のアイルランド人の祖先となったといわれている。マイリージアンとの戦いに敗れた先住民族トゥアハ・デ・ダナーン、すなわち「女神ダヌーを母とする種族」にまつわる数々の伝説が、アイルランドにおいて妖精の生まれてくる大きな淵源なのである。

ルイス・スペンスによれば、トゥアハ・デ・ダナーンは女神ダヌーを祖先とする金髪碧眼の巨人神族で、予言の力や魔術にもたけ、アテネの人々がシリア人と戦ったとき、死者たちにデーモンを送って生きかえらせ勝利を得る手伝いをしたと言われている。次にアイルランドに入島してきたマイリージアンに戦いで破れ、マイリージアンは地上の目に見える国をとってアイルランド民族の祖先となり、トゥアハ・デ・ダナーンは海の彼方と地下に逃れ、そこに目に見えない美しい国を作り、目に見えない種族(妖精)となったと言われているのである。

記録に残っているアイルランドの神話を内容の上から見ると次の三つに分かれよう。

(1)神話サイクル(トウアハ・デ・ダナーンを中心とした外来種族の神話サイクル)

(2)ク・ホリン・サイクル(英雄ク・ホリンの物語を中心にしたコノート王時代のアルスター神話サイクル)

(3)オシーン・サイクル(オシーンを中心にしたフイアナ部族のマンスター神話サイクル)

これらの神語記録が日本の『古事記』と『日本書紀』のように集大成され、神話伝説と民族の歴史が結び合わされ、年代記としてまとまるのが、十七世紀の『四学者の年代記』である。

記録されている最古の文献、十二世紀の『赤牛の書』には、トゥアハ・デ・ダナーンについての興味深い記述が見られる。この書の著者と言われるマイルムイリイは、この種族の起源は不明であるが、天国からやって来た巨人の神族らしいとして、その秀でた知性と優れた知識とを讃美しており、「神と神でないものとの間の存在」(gods and not gods)とこの種族を呼んでいる。さらにこの種族には貴族的なすぐれた武人と農民との二つがある、と分けて考えているところは興味深い。この巨人神族が小さくなっていったというのは、ギリシャ神話の巨人族たちが他の秀れた神によってタルタロスの深淵の中に投げ入れられて縮んでいった話と類似したものがあるように思われる。また同じ頃書かれた古文献『リーンスターの書』の中での妖精の呼称はシープラ〈shiabra)であるが、これは古代アイルランド語で「妖精(丘の住人)、精霊、幽霊」など霊的存在の意である。では何故トゥアハ・デ・ダナーンが巨人神族として神格化されたり、超自然の力を持った霊的存在として信じられるに至ったのであろうか。

もともとトゥアハ・デ・ダナーン〈Tuatha De Danann)とは〈Tuatha=種族・国民(nations)、 De=神(gods)、Danann=ダーナ(of Dana)〉すなわち、女神ダヌーの種族(The People of the Goddes Danu)の意で、ケルト神話の母神ダヌーより生まれた神々の種類を指している。フランスのケルト学者ダルポワ・ド・ジュバングイルによれば、女神ダヌーは昔、民間ではブリギットBrigitとも呼ばれた地母神であったが、キリスト教が入ると聖ブリジットとの混同が行われ、聖者として信仰の対象となっていき、次第にそれが妖精の姦となっていったという。この種族がドゥルイドと同じものであるとする説もある。

ドゥルイド僧は元来、アイルランドに渡って来た古代民族たちが持っていた太陽崇拝の原始宗教の祭祀であり、最高の知識人であるところから、哲学者、法律家、天文学者(占星術)、教育者、医術者.詩人を兼ね、また予言や呪術にもたけていたと言われ、ジュリアス・シーザーもドゥルイド僧たちの超人的な能力についてはすでに記録している。ドゥルイド(Druids)という言葉の語源はゲール語の〈dair、duir(アイルランド);dru 、daru(スコットランド)〉から来ており、樫の木(Oak)を意味する。「樫の木」(日本ではミズナラに近いと言われる)は神聖な木とされ、宗教儀式は「樫の森」で行われ、祭儀はもちろん呪術・医術を行う場合も「樫の杖」が用いられた。この「樫の杖」で岩や丘をたたけば異界への入口が現われると信じられ、のちにこれが妖精の名付け親や魔女、魔術使いが用いる魔法の杖になっていく。超自然の力を左右できるドゥルイド僧のこうした魔法とも見える超能力は二十年余の修業が必要で、修得すれば自在にデーモンや妖精たちを制御でき、それらと現実界の人間との媒体の役も務められるといわれる。「樫の杖」で岩をたたき別世界の秘密の入口を示して人間を誘導し、それへの参入を授ける導師でもあるわけで、古代にあってはトゥアハ・デ・ダナーンと人々の間の媒介をつと砦と、エヴァンス・ウエンツは言っている。

そうした超自然界と交流できるドゥルイド僧たちと神族としてのトゥアハ・デ・ダナーンを、クリストファー・アヴイングが連関させているのは興味深い。またドゥルイド僧たちが詩人を兼ねていたと言われるのは、法律や王や貴族の年代記・医術の知識などを覚え伝えるのに、暗唱しやすいよう韻律にのせて歌ったからである。時代を下ると物語の語。部の役目をし、また宮殿をまわって戦いの情景などを作って歌う吟遊詩人の役も務めたので、この吟唱詩人としての役割が強くなり、こうしたことから詩人としての映像が濃くなっているわけである。

紀元前五〇五年頃、ミレシウス王の率いる一族がドイツ方面からエジプト、スペインを放浪中にアイルランドのことを聞いて、攻略するために上陸した。この種族は農耕民族で当時でもかなり高度の文化を持っていたが、先住していたデ・ダナーンの方がすでに優れた高度の技術や文化を持っていた。両部族は戦いとなり、ティルタで最後の合戦が交えられ、デ・ダナーンは破れるが、この時の有様を伝える挿話が残っている。双方の王たちは会見の末、三日の間マイリージアンが退くなら、その間に戦いを続けるか屈服し退くか、態度を決めるというデ・ダナーンの申し出通りにすることになる。マイリージアンは王の弟でアイルランド最古の詩人であるアマーギンの助言と予言に従ったわけであるが、それは先住民の言葉通りに、九つ波を越えたところに退くべきで、そうすれば三日後には勝利はわれわれのものとなるという予言であった。マイリージアンの軍勢が船に乗り、海上を退き始めると、ダーナ神族のドゥルイド僧たちは、魔法の力によって大波を起こし、マイリージアンの船を押し流してしまった。マストの上に風が吹いていないのに大波が起こるのを見て、マイリージアンはダーナ神族が魔法の風を起こしたと思い恐れた。だが、アマーギンの唱えた呪文の詩の効果によって風は止み大事に至らず、三日後に上陸してマイリージアンの勝利となる。

このとき破れたダーナ神族は海の彼方に逃れ、あるいは地下の洞窟に隠れ住むことになるわけであるが、ダーナ神族はギリシャの系統を引いて背も高く、金髪碧眼で美しく、細工物の高度の技術もあり、そのうえ魔法の力で自然を支配したのを目のあたりにして、野蛮なマイリージアンはダーナ神族が超人的、神秘的な人種であると思い信じたようである。この滅びた美しくすぐれた民族を語り伝える多くの挿話が、時代を経ていくにつれ次第に誇張され、マイリージアンはアイルランドの目に見える世界をとってアイルランド民族の祖先となり、ダーナ神族は目に見えない世界に住むことになって、魔法や呪術を使う超自然界の一族と信じられていくようになるのである。トゥアハ・デ・ダナーンにまつわる興味深い挿話は幾つも残っているが、中でもキリスト教の布教に努めた聖パトリックが、アイルランドの過去の歴史を知るために、マイリージアンからはキールタを、ダーナ神機からはタグタの娘を過去の世界から呼び出し、その姿の違いをたずねた時の双方の答えは、二つの種族をよく物語っているものであろう。すなわち、紋が寄り腰のまがったマイリージアンのキールタは、自分たちは人間であるから老人となると答えており、緑の衣に金の冠をつけたダーナ神族の美しい乙女は、自分たちは妖精であるので年を取らないのだ、と答えていることである。

『妖精の系譜』 新書館

『妖精の系譜』 新書館

石井鶴三の世界 №245 [文芸美術の森]

薬師寺・東院堂聖観音 2点 1954年

画家・彫刻家 石井鶴三

画家・彫刻家 石井鶴三

薬師寺聖観音 1954年 (202×143)

東院堂聖観音 1954年 (202×142)

*************

【石井 鶴三(いしい つるぞう)画伯略歴】

明治20年(1887年)6月5日-昭和48年( 1973年)3月17日)彫刻家、洋画家。

画家石井鼎湖の子、石井柏亭の弟として東京に生まれる。洋画を小山正太郎に、加藤景雲に木彫を学び、東京美術学校卒。1911年文展で「荒川岳」が入賞。1915年日本美術院研究所に入る。再興院展に「力士」を出品。二科展に「縊死者」を出し、1916年「行路病者」で二科賞を受賞。1921年日本水彩画会員。1924年日本創作版画協会と春陽会会員となる。中里介山『大菩薩峠』や吉川英治『宮本武蔵』の挿絵でも知られる。1944年東京美術学校教授。1950年、日本芸術院会員、1961年、日本美術院彫塑部を解散。1963年、東京芸術大学名誉教授。1967年、勲三等旭日中綬章受章。1969年、相撲博物館館長。享年87。

文業も多く、全集12巻、書簡集、日記などが刊行されている。長野県上田市にある小県上田教育会館の2階には、個人美術館である石井鶴三資料館がある。

『石井鶴三』 形文社

【石井 鶴三(いしい つるぞう)画伯略歴】

明治20年(1887年)6月5日-昭和48年( 1973年)3月17日)彫刻家、洋画家。

画家石井鼎湖の子、石井柏亭の弟として東京に生まれる。洋画を小山正太郎に、加藤景雲に木彫を学び、東京美術学校卒。1911年文展で「荒川岳」が入賞。1915年日本美術院研究所に入る。再興院展に「力士」を出品。二科展に「縊死者」を出し、1916年「行路病者」で二科賞を受賞。1921年日本水彩画会員。1924年日本創作版画協会と春陽会会員となる。中里介山『大菩薩峠』や吉川英治『宮本武蔵』の挿絵でも知られる。1944年東京美術学校教授。1950年、日本芸術院会員、1961年、日本美術院彫塑部を解散。1963年、東京芸術大学名誉教授。1967年、勲三等旭日中綬章受章。1969年、相撲博物館館長。享年87。

文業も多く、全集12巻、書簡集、日記などが刊行されている。長野県上田市にある小県上田教育会館の2階には、個人美術館である石井鶴三資料館がある。

『石井鶴三』 形文社

武州砂川天主堂 №37 [文芸美術の森]

第十章 明治二十・二十二年 3

作家 鈴木茂夫

二月二日、横濱にて。日本北緯教会教皇代理司教宛にジェルマンの報告書。

日本北緯教会教皇代理司教

アルシノエ司教 オズーフ閣下

御殿場付近ニハンセン病病院ヲ創立スル計画ニッキゴ報告イタシマス。今ヤ私ノ仮ノ病院ハ手狭ニナツテキテオリマス。現在ノ設備デハ、六人ノ患者ヲ収容シテオリマスガ、更に二三四名ノ新シイ患者ガ現レマストトテモ収容デキマセン。コノ事業ヲ継続・発展サセヨウト思エバ、ドレホド小サクテモ病院ヲ建築シナケレバナリマセン。

コノタメ第一ニ富士山麓二数千坪ノ土地ヲ所有スル信徒カラ買イ求メタイト思イマス。

コノ土地ハ、一般民家カラ遠ク離レ、林モアッテ冬場ノ燃料トナル薪モ確保デキマス。小川モ流レテオリ、病院設備二必要ナ水ヲ確保デキマス。マク、ヤガテ敷設サレル予定ノ中仙道ト東海道ノ鉄道線路ニモ近イノデス。多少ノ労働二耐エル患者ヲ農業ト養蚕二従事サセル農地ヲ廉価(れんか)デ譲渡シヨウト申シテオリマス。

第二二地方当局ノ許可ニッイテハ、私ガ駿東郡長ト静岡県知事ト懇意ニシテヲリマスノデ問題ハナイト信ジマス。

第三ニ、看護人モ手当ガツイテオリマス。コノ人ハ確固クルキリスト教信徒デ、ソノ宗教的信念ハ深ク、通常ノ人ニハ耐エガタイ患者ノ世話ニアタルトシティマス。コノ人ハ、自分ト家族ノ食料トシテ、一ケ月五円ノ給料デ看護ニアタルコトヲ承知シティマス。

第四トシテ、私ハパリ外国宣教会ノ財政ガ困難デアルコトヲ知ッテオリマスノデ、経費ノ支給ヲオ願イスルコトハアリマセン。

以上、申シ上ゲマシタコトニッキゴ承認頂キタイノデス。

私ハコノ事業ガ衛生上、危険ナコトデアルコトヲ承知シテオリマス。何時ノ日カ、私モハンセン病ニ感染スルコトガアルカモシレマセン。ソレモ神ノ摂理デアリマス。

閣下ノ従順ナル僕(しもべ)

宣教師 ジェルマン・レジェ・テストヴィド

二月八目、築地・聖ヨゼフ教会にて。オズーフ司教のジェルマン宛書簡。

我ガ親愛ナルテストヴィド神父

私ハアナタガ担当地域デ計画シテイルハンセン病患者ノタメノ病院建設ヲ神ガ祝福サレルコトヲ祈リマス。

私ハ日本国内ニハンセン病患者ガ相当数イルト聞イテイマス。コノ不幸ナ患者ノタメニ、病院建設ノ必要ガアリマス。タダパリ外国宣教会エバ資金が不足シテイルタメ、コノ慈善事業ニハ手ガマワリマセン。タダ私ハ、アナタノ計画二賛同スル慈善家ノ協カニ期待スルモノデアリマス。

日本北緯教会司教 アルシノエ司教

ぺトロ・マリヤ・オズーフ

五月十五日、横濱・聖心教会にて。ジェルマンの募金依頼状。

ジェルマンは、病院建設は、すべて教団の資金に頼るのではなく外部の寄付を仰ぐことになると決意した。

募金倣感状

日本のハンセン病患者のための病院設立のため、この小パンフレットをお送り申し上げることをおゆるしください。この仕事に対しご理解頂けますことを信じ希望しております。金額の多寡ではなく、あなた様の寛大なお心におすがり申し上げます。

ご協力を感謝します。なお、ご送金は左記住所へお送り下さい。よろしくお願い申し上げます。

テストヴィド拝

敬愛するみなさま

住所・横潰八十番、横濱聖心教会

パリ市バック街一二八、パリ外国宣教会

五月二十二日、横濱・聖心教会にて。ジェルマンの寄付金への礼状。

ジェルマンの呼びかけに、マルチーネ神父から寄付が寄せられた。ジェルマンはすぐに礼状を証(したた)めた。

日本のハンセン病患者を救うため、私宛の寄付金ありがとうございました。おかげさまでこの仕事は順調です。この施設をはじめるのに、よい時であったことを喜びと共にご報告申し上げます。

……最も小さき者へのはとこしに百倍のむくいを約束なさった主が、あなたの上にお眼を止めて下さいますように。……この計画が大きくなるにつれ、だんだん不安になりましたが、もしそれが神のお望みのことなら成功するでしょう。最後にあなたのために祈ります。

感謝と共に テストヴィド拝

六月、御殿場・鮎沢村。

ジェルマンは、収容している六人を、それぞれの家族のもとへ戻した。夫に捨てられたモニカは、再び、水車小屋に戻った。

『武州砂川天主堂』 同時代社

『武州砂川天主堂』 同時代社

浅草風土記 №14 [文芸美術の森]

吉原附近 7

作家・俳人 久保田万太郎

八

……去年の碁である。「一葉とその大音寺前時代」を書く必要のため、馬場(孤蝶)先生におわがいして、龍泉寺町の、むかし一葉が一文菓子を売って住んだあとをわたしは連れてあるいていただいた。

馬場先生の、真筆版『たけくらべ』の跋にお書きになったところによれば、そこは、下谷龍泉寺町の三百五十八番地である。――すなわち龍泉寺町の交番の角でわたしたちは自動車を下り、そのまま馬場先生のあとについて電車通りを越し、角に大きな瀬戸物屋をもったやや狭い往来へ入った。そうして、左側の、とある酒屋の角の番地早わかりの掲示板のまえに立って「三百五十八番地」をさがした。が、「三百五十七番地」はあったが「三百五十八番地」はなかった。可笑しいと思ったがとにかく「……五十七番地」まで行ってみることにした。――すなわちその掲示板の命ずるところによってその角を左折した。

が、いくらさがしても「……五十八番地」はみつからなかった。訊いても分らなかった。

「……五十七番地」はその店たった一けんの小さな自転車屋へ入って訊いてもそんな番地は聞いたこともないという膠(にべ)もない返事だった。

「いいえ、こんな横町じゃなかった」

そのとき先生はいわれた。「とにかく真っ直の通りだった」

何分古い事なのに先生も大事をとられたのである。大事をとられてまず番地にたよられたのである。が、よく読めば、げんに、その真筆版『たけくらべ』の跋のあとのほうにでも「吉原遊廓の北面の西端は揚足町の非常門である。その非常門のところから、西へ、即ち上野の方へ向けて大凡一町位来てからの右側の家であった。」と、先生、はッきりそう書いていられる。――そこでまだわたしたちはもとの往来へ出、改め羅その往来の突きあたりの揚屋町裏の非常門のまえに立った。そうしてそこを起点として、西へ、先生の記憶をたどりつつ幾たびかその往来を行ったり釆たりした。――そこにすでに三十何年という月日の距りがあるばかりでなく、そのあたり明治四十四年の吉原大火のおりにも焼け、大正十二年の大地震のときにも大震災をまぬかれなかった場所だけに、そうした番地の存在のことによるともうすでにむかしの話になったかは知らないが、それにしても樋口家の、位置としてこの往来の左っ側(揚屋町の非常門のほうへ向いて)ということだけはたしかにいえる、はッきりそう先生はいわれた。

この頃よくある手の、例の土地の整理から来る番地の組替え、そうした都合でことによると、大きにいま行われているものはこのごろでの新しい番地かも知れないとも疑ってみたり、揚屋町の非常門というのは京町裏の非常門の間違いではないかという説を立ててもみたり、そうでもない、もしやと、もう一度その界隈に住む人と一しょに以前のその「……五十七番地」の自転車屋のまえに引っ返してもみたりしたあと、あぐねつくして、ものは試しと連れの一人が交番にぶつかってみた。――と、交番の返事はきわめて簡単だった。「三百五十八番地」なら表通りの肴屋の並びだと有無なくそういうのだった。が、その肴屋のもつ番地は「……五十八番地」でなく「三百六十八番地」だった。しかもそこなら、先刻から、その十番違いをうらめしくなかめながらわたしたち幾たびとなく無駄にそのまえを行ったり来たりしていたのである。――全く私たちは失望した……/

と、急に、わたしたちのもう一人の連れのすがたがそのときみえなくなった。どこへ行ったかと思っていると、すぐそばの煎餅屋の店から出て来た。その人の機転がそのあたりでの最も古い居住者をその人に訊き出させたのである。それによると、そのあたりで、二けんある酒屋のどっちかが最も古いとされているということだった。そこで手分けして、その一人は最初にわたしたちが掲示板をみて立った角の酒屋をあたり、わたしともう一人の連れとはもう一けんのほうの伊勢屋という店をあたってみることにした。

が、何としても雲をつかむようなたずねごとである。何といって訊いていいものかと思案した。結句、わたしは、以前そうした古い店があったと聞いたがと前置して、石橋の田村やの所在をまず訊いてみた。主婦とみえる五十恰好の人がそれならあの時計屋のあるところがそうだと反対の側の、やや揚屋町のほうに近い見当をすぐさし示してくれた。つぎに上清(じょうせい)の所在を訊いた。同じく反対の側の、その時計屋よりやや手まえの葛籠屋がそのあとだと教えてくれた。厚く礼をいって、いさんでわたしたちは馬場先生のそばへ引っ返した。(この項つづく)

{浅草風土記』 中公文庫

{浅草風土記』 中公文庫

西洋美術研究者が語る「日本美術は面白い」 №117 [文芸美術の森]

奇想と反骨の絵師・歌川国芳

美術ジャーナリスト 斎藤陽一

第12回 反骨と風刺の錦絵 その2

≪壁の落書きなら文句はあるめぇ≫

上図をご覧ください。どう見ても、壁や雑紙などに描いた落書きに見えますね。でもこれは、版元や歌川国芳が制作・販売したれっきとした浮世絵なのです。これは、国芳が嘉永元年頃に描いた「荷宝蔵(にたかぐら)壁のむだ書」なる絵。

老中・水野忠邦が断行した「天保の改革」では、「役者絵」を制作・販売することは禁止されていました。

水野忠邦は、弘化2年には老中職を罷免され失脚したので、役者絵の禁令は多少ゆるみを見せていたとは言え、取り締まりの目は光っていました。

そんな中、国芳は、土蔵の壁の落書きを装って「役者の似顔絵」を描いているのです。

題名の「荷宝(にたから)」は、「似ている」をもじったもの。「宝蔵」には「江戸の宝」という意味が込められ、「役者絵」を禁止した当局への当てこすりもある、と指摘する研究者もいます。

「役者絵がダメだというなら、それに代わる新しい趣向で行こう、壁の落書きなら文句はあるめぇ」という反骨精神が感じられます。当局が文句をつけてきたときには、「これはあくまで壁の落書きでして・・・」と逃げられる、なかなかしたたかな精神です。

「荷宝蔵壁のむだ書」は5枚で一組の作品ですが、上図は、この中の二図。

どの顔も、釘で引っ掻いたような、いかにも壁の落書き風に描かれていますが、当時の江戸っ子には、これでどの役者か分かったと言います。

また、この絵の中に書かれた文字にも注目!

「大でき、大でき」「なるほどそっくり」と、人を食っています。

江戸っ子たちは、こんな錦絵を見て、その趣向に喝采を送ったことでしょう。歌川国芳はまた、「趣向の絵師」でもあり、たえず人々を唸らせるような新しい趣向を探求した画家でした。

≪幕府風刺の判じ物?≫

次は嘉永6年、国芳57歳の時に描いた2枚続きの錦絵「浮世又平名画奇特」(上図)。

右下の人物が「浮世又平」、すなわち江戸時代初期の絵師・岩佐又兵衛。又兵衛は浮世絵の祖と言われ、「浮世又兵衛」などと呼ばれました。

又兵衛はまた、近江国大津近辺で売られていた素朴な民衆絵画「大津絵」の祖という伝説もあり、この絵に描かれている人物や鬼たちは「大津絵」ではおなじみのモチーフです。

この絵が出版されたのが嘉永6年(1853年)6月のこと。この6月3日には、ペリー提督率いるアメリカ艦隊が浦賀沖に来航して、世間が大騒ぎをしていた時期です。そんな中で、「この絵は幕府を風刺する判じ物だ」との噂が広まりました。

たとえば、大津絵の中の鷹匠姿の若衆が着ている着物の袖に「かん」という文字があるのは、神経過敏で激しやすい性格から「癇性公方(かんしょうくぼう)」と言われた将軍徳川家定と判じられました。

たとえば、大津絵の中の鷹匠姿の若衆が着ている着物の袖に「かん」という文字があるのは、神経過敏で激しやすい性格から「癇性公方(かんしょうくぼう)」と言われた将軍徳川家定と判じられました。 その他の人物も黒船来航にあわてる幕府要人たち、と様々に噂されました。

「浮世又平」は徳川斉昭だとか、左に描かれた「奴(やっこ)」は老中・阿部正弘だとか、人心の不安を反映して、噂は広まったのです。

この騒ぎに、老中・阿部正弘は隠密周り同心に「国芳の身辺調査」を命じました。

その報告書(「市中取締類集」)が残っており、隠密周り同心による報告の概要は次の通り:

「国芳は家族のほかに弟子3、4人と暮らしている。妻子は相応の衣類を着ているが、国芳は着替え衣類などは少ない。注文を受けた絵は相応に賃金は受け取るが、弟子たちにも分けてしまう。欲が無く、暮らし向きには無頓着で、借財もあるようだ・・・・

国芳は、版元からの注文があっても、仕事の中身が気に入れば安くても引き受けるが、気に入らないといくら賃金を多く出すと言われても断ってしまう。浮世絵師は職人気質が多いが、特に国芳はそうであり、闊達な気質である。」

この報告書を書いた隠密周り同心は、どうやら、国芳に好意を持ってしまったような書きぶりです。

そして報告書の最後には「国芳に不正のところはない」と締めくくられている。そのためか、国芳には、この一件でのお咎めは無かったといいます。

勇み肌の江戸っ子絵師だった歌川国芳は、文久元年(1861年)3月5日、65年の生涯を終えました。明治維新まであと7年という幕末期でした。

これで、「奇想と反骨の絵師 歌川国芳」全12回を終了します。

(次号に続く)

妖精の系譜 №61 [文芸美術の森]

第四章 フォークロアと妖精

フェアリーランドへの道

妖精美術館館長 井村君江

アイルランドを中心に

妖精美術館館長 井村君江

アイルランドを中心に

「フェアリーランド」(Fairyland)という言葉の響きから一般に人々が思い描く映像は、この世とは空間的に遠く隔たった所にある幻のように美しく楽しい国、木々は実り花は咲き鳥は唄い、老いも悲しみも争いもなく、妖精の戯れ遊ぶ楽土というような童話のお伽(とぎ)の国の情景ではなかろうか。

長いこと悪魔と同一視され、邪悪な存在として恐ろしがられていた妖精たち超自然界の生きものに、文学の上で美しい容姿と親しみやすい性質を与え、土俗の暗い闇の中から明るい民衆の舞台と平土間の中に連れ出して、今日見るような映像に定着させたのは、イギリスにおいてはシェイクスピアであった。それ以後幾世代にもわたり、とくに童話の領域で多くの作家たちがその映像や性質を継承し、さまざまに特色ある妖精像を創りあげ、それにつれて彼らの棲み家フェアリーランドの情景にも、さまざまに粉飾がほどこされてきているのである。

しかし妖精の棲み家であり、この世とは別の地上楽園という人々の願望空間とが重なったイギリスのフェアリーランドは、一口に空想裡に創りあげられた、標渺(ひょうびょう)とした単なる幻想といった言葉では片付けられるものではない。ましてユートピア(どこにもない所)として、どこか曖昧(あいまい)な空間に想定された、現世とは倒置関係にある理想郷といったものでもない。その淵源を遡ってみていくと、ケルト民族特有の他郷思想に突き当たる。この他郷・異界〈Other World)の考え方を、妖精信仰や民間の土着信仰との連関において歴史的に辿り、そのエトスの中にフェアリーランド観を浮かして考えてみよう。そして妖精信仰が今日まで民間によく継承されていることが辿れ、また「円型土砦(ラース)」と「石塚(ケアン)」など先史民族の遺跡がよく残っているアイルランドに中心を置いてすすめていこう。

妖精の派生した淵源

一世紀のローマの詩人ルーカンは、その著『ナルサリア』の中で、「ケルト民族は現世とは別のもう一つの世界〈Orbis Alius=Other World〉の存在を信じている」と書いているが、古代から今日に至るまでケルト民族が思い描くこの異界の位置は、かなりはっきりした方角を持っている。日本においても、例えば「竜宮」は海の底、「黄泉(よみ)の国」「根の国」は地下、「高天が原」「葦原の中つ国」は天空、「極楽」「西方浄土」は西の空の彼方というように、古代の他郷・異界の方角はおおかたは定まっており、その位置は天と地という垂直方向に存在している。もっとも「桃源郷」「蓬来の島」は「非時香果(ときじく)の里」「常世(とこよ)なる妣(はは)の国」(折口信夫説)など祖先の故郷や憧憬の対象である国々は、海を越えた遥か彼方という水平線上に存在すると考えられているが、それにしても名称によって、それらの国土の位置がある方向に決まっている。

ケルト民族は二つの方角に異界を位置づけた。一つは「水を越えた海の彼方」(波の下の国を含む)であり、もう一つは「土の下に広がる地の底の国」(丘の中腹、湖や水の底を含む)である。もちろんケルト民族が移住し広がっている地域によって、想定する場所には違いがある。概してスコットランドでは山や森、湖や井戸、ウェールズでは岩や丘の中や海の底に楽土があると信じられているが、こうした方角はその土地の持つ自然や土地の特色、そして住民の気質などによるところが多いであろう。

アイルランドの場合には、そうした土地の外的条件のほかに、歴史的に見てローマやゲルマンの侵入がなかったために、古代民族の遺跡が破壊されずに人家近くにもそのまま残っており、それらにまつわる伝説・民話が豊富に伝わっているという事実がある。さらに宗教的に見れば、紀元四三二年頃、キリスト教をこの地にもたらした聖パトリックが牧童としての経験から、民間に残っていた土俗信仰の必要を知っており、これを排斥しなかったため、イギリス本土では邪教の神、異教の神々(ベイガン・ゴッド)、デヴィルやデーモンとみなされて否定された妖精たちが、この地では同じ憂き目を見ずにすんでいることである。こうした二つの特殊事情は、彼らの持つ他郷意識に大きく作用したものとして大切な要素であろう。

では何故ケルト民族の考えるフェアリーランドが、「海の彼方」と「地下」という二つの領域に決まっていったのであろうか。現世とは別の世界であるフェアリーランドを思い描くのに制限はないはずであるが、何故この二つの方角にケルトの人々は別世界の存在を信じたのであろうか。この原因を考えるためにはまず、妖精が派生してくる淵源を辿る必要がある。

以前私は「妖精―—その種類と淵源」と題する小論(『妖精の国』所収)の中で、妖精が生まれてくる種々の源を大きく次の五つにまとめてみた。

(1)自然の精霊

(2)卑小化した古代の神々

(3)滅亡した古い種族の記憶

(4)死者の魂

(5)堕天使

自然の森羅万象の中に象徴を見たり、嵐や大風、洪水、落雷など不可思議な自然現象に恐れを感じ、それら目に見えるものに自分と同じ人間の形を与えて安堵するという心理作用は、科学的因果関係を見る力を持っていなかった古代人に共通した傾向である。

しかしこの論考では、田は扱わずに、また㈲の堕天使も、キリスト教思想が入ってからのものであるので、ここの論旨から外れよう。刷の小さくなった古代の神々(神話)、畑の滅亡した古い種族の記憶(歴史)、㈱の死者の魂(宗教)の三者は、ケルト民族の場合とくに互いに密接な連関を持ちながら、異界観を形成していった要因であると思うので、この点から考えてみたい。

『妖精の系譜』 新書館

『妖精の系譜』 新書館

石井鶴三の世界 №244 [文芸美術の森]

石彫1 954年/薬師寺月光菩薩 1954年

画家・彫刻家 石井鶴三

画家・彫刻家 石井鶴三

石彫 1954年 (141×202)

薬師寺。月光菩薩 1954年(141×202)

*************

【石井 鶴三(いしい つるぞう)画伯略歴】

明治20年(1887年)6月5日-昭和48年( 1973年)3月17日)彫刻家、洋画家。

画家石井鼎湖の子、石井柏亭の弟として東京に生まれる。洋画を小山正太郎に、加藤景雲に木彫を学び、東京美術学校卒。1911年文展で「荒川岳」が入賞。1915年日本美術院研究所に入る。再興院展に「力士」を出品。二科展に「縊死者」を出し、1916年「行路病者」で二科賞を受賞。1921年日本水彩画会員。1924年日本創作版画協会と春陽会会員となる。中里介山『大菩薩峠』や吉川英治『宮本武蔵』の挿絵でも知られる。1944年東京美術学校教授。1950年、日本芸術院会員、1961年、日本美術院彫塑部を解散。1963年、東京芸術大学名誉教授。1967年、勲三等旭日中綬章受章。1969年、相撲博物館館長。享年87。

文業も多く、全集12巻、書簡集、日記などが刊行されている。長野県上田市にある小県上田教育会館の2階には、個人美術館である石井鶴三資料館がある。

『石井鶴三』 形文社

武州砂川天主堂 №36 [文芸美術の森]

第十章 明治二十・二十二年 2

作家 鈴木茂夫

作家 鈴木茂夫

一月二十二日、静岡県駿東郡役所(すんとうぐんやくしょ)。

竹内寿貞は、四年前の明治十七年から静岡県駿東郡の郡長を務めている。西南戦争での戦友が推薦してくれたのだ。明治維新の際、徳川家はそれまでの将軍職を離れ、駿河・遠江を領国として与えられた。それに伴い、多くの家臣も江戸から移住した。その中の旧幕府陸隼局にいた男が、警視庁抜刀隊で、寿貞と共に戦った。幕府と伊達藩は、新政府から朝敵とされたことから、仙台出身の寿貞との間には、自ずから親近感が生まれる。戦後、引き続き警視庁にいたその戦友が寿貞に声を掛けてくれ、この職につくことができたのだ。

武士にとって、生活するとは、主君に仕えることだった。それが、維新で崩壊し、将来が見通せない日々が続いていた。

寿貞には、思いがけない成り行きだった。地方行政機構の中の監督者として、新政府に仕えることになったのだ。もう命をかけて刀を振るうこともない。何よりも、大きな国家組織の中の一員であることに心が安まった。俸給は五十円、ゆとりのある生活が保障されている。

駿東郡は伊豆半島の西側の付け根に位置する。明治十二年以降、静岡県に郡の制度がしかれた。その十三郡の一つだ。富士山を西北に仰ぐ。その南麓には愛鷹山(あしたかやま)が延びる。東方には、足柄山・箱根山が連なる。その渓谷から北東に流れるの鮎沢川は酒匂川(さかわがわ)に合流する。南に流れる黄瀬川は、狩野川に流れ入る。南部の裾野には、田園が広がり、豊かな実りをもたらす。北部は、水利に恵まれていることで、工業も盛んだ。四町二十三村の人口約十三万人。温暖な気温に恵まれている。

駿東郡役所は、沼津町に置かれている。部下には十人の書記、教育全般を管理する郡視学一人、事務員七人がいた。

郡長室に書記の一人が、

「郡長、カトリックのフランス人の神父が、郡長にお願いしたいと訪ねてきておりますが」

「どういう用件か聞いたのかね」

「病院を建設したいと言っていますが、普通の病院ではありません」

「病院に普通と普通でないのがあるとは、どういうことかな」

「何と申しましょうか、普通の病院とは、伝染病以外の病気を取り扱うもので、私どもがふだんかかるところです。伝染病は隔離病院がありますから、これもわかります。ところが、計画している病院はハンセン病患者を収容するというのです。私は世の中に、こんな病院があるとは、知りませんから、普通でない病院と申しました次第であります」

「わしにもはじめてのことだ。郡内のどこに建てようというのかね」

「御殿場一帯の適当な場所に土地を求めて、そこに建てたいとのことです」

「あんたは、この一件につき、よく知っているようだが、状況を話してくれんかね」

「一年ほど前から、天主教の一人の神父が御殿場に姿を見せるようになりました。巧みに日本語を話し、人を集めて説教するのです。すでに土地の何人かは、信心しはじめているとのことです。この神父が女のハンセン病患者を見かけ、手当をしようと、空き家となっていた一軒の農家を借り受けたのです。ところが患者が六人に増えたので、この際、一思いに病院を建てようと計画したのです」

「あんたは、詳しい経緯を知っているが、誰かから聞いたのかね」

「いやそうではありません。この神父さんに訊ねると、洗いざらい話をしてくれるんです。ですから、土地の者はよく知っています」

「病院を建てるには、それなりの金が必要になるが‥…・」

「フランスにある神父さんの実家というか、本山というか、そちらにお願いして金を工面すると言っています。足りなければ、寄付を求めるとも……」

「ところで本件の神父は、なんという名前かな」

「テスト‥‥、テスト‥‥」

寿貞は、吉記宮の顔を凝視した。

「もしかして、当てずっぽうだがテストヴイドではないかい」

「いや、そうです。なんだ、郡長はご存じだったんじゃないですか」

「テスト……という名前に心覚えがあったものだから、思わず口にしたまでのことさ。しかし、やはり、そうだったのか」

寿貞は、吐息をはいた。

「郡長、本人がテストヴイドなら、この神父をご存じなのですね」

忘れられない名前だ。

「そうであるなら、この人物は、わしの若い頃の知り合いの一人だ」

「人の世の縁(えにし)とは、不思議なものですな」

「本人をこちらへ通して」

姿を現したのは、紛(まぎ)れもないジェルマンだった。昔に変わらず碧い澄んだ瞳が輝いている。寿貞は、ジェルマンと出会った砂川村のことを想起した。

「おや、竹内さんじゃないですか」

「ジェルマン、久しぶりだね」

二人は、しっかりと手を振りあった。

「昔話は後にしよう。あなたは、何をしようとしているのですか」

「私は、ハンセン病患者の病院を創りたいのです。そのためには土地が要ります。また、この病院を創ろうとすると反対する人もいます。役所の許可が要ります。患者のための医者、看護人が要ります。病院を建築しなければなりません。÷して、これを実現するための資金が要ります」

「ジェルマン、役所が持っている土地を手当てするとなると、病院が特別の病院だから付近の町村の同意が必要となるだろう。それには、厄介な手間がかかる。だから、個人の持っている土地を購入することにしたほうがよいと思う。病院を創る許可については、協力できると思う。ハンセン病患者の病院は、まだどこにもないが、患者がいる限り、どこかには創らなければならない。そのお手伝いはしよう。また、静岡県の関口隆吉(せきぐちりゅうきち)知事宛に、私から推薦状というか、紹介状を書くから、それをもって訪ねるといいよ」

「竹内さん、ありがとうございます」

「ジェルマン、あんたは昼飯はすませたの」

「まだです」

「それじゃ、昼飯を取り寄せるから二緒に食べよう」

「昔と同じですね。喜んでご馳走になります」

「ジェルマン、あなたはいつでも空腹にしているんだ」

『武州砂川天主堂』 同時代社

『武州砂川天主堂』 同時代社