西洋美術研究者が語る「日本美術は面白い!」 №105 [文芸美術の森]

東洲斎写楽の役者絵

美術ジャーナリスト 斎藤陽一

第12回 写楽・最後の第4期作品

寛政7年1月、写楽は最後の制作活動を行い、第4期の作品を描きます。

この時には、都座と桐座の舞台を描いていますが、わずか10点しか残していません。

その10点は下図の通り:すべて「細判」で「役者一人立ち」の全身像です。

≪これがあの写楽の絵!?≫

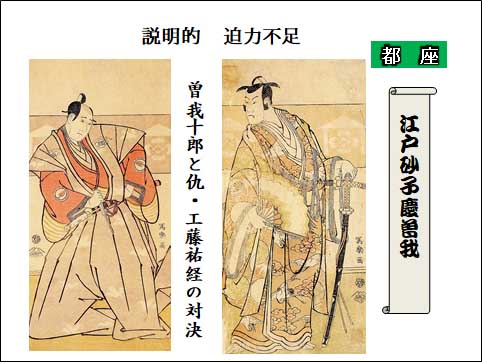

下図は、都座の芝居「江戸砂子慶曽我」(えどすなごきちれいそが)に題材をとった2枚の役者絵。曽我十郎が、仇と狙う工藤祐経と対決する場面なので、「対」の構想で制作されたものです。

この場面は、芝居の「見せ場」のひとつなので、これを選んで描くのは第3期からの傾向を引き継いでいますが、対決場面の迫力に欠けており、どこか説明的です。

この頃になると、ライバルの歌川豊国の人気が急上昇していました。

写楽第1期の時期には、写楽の迫力ある「役者大首絵」に後れをとっていた豊国ですが、徐々にその正統的な役者絵の人気が高まってきたのです。

右図の3枚は、歌川豊国が、写楽と同じ都座の芝居「江戸砂子慶曽我」を描いた絵。

明るく、のびやかに役者の特徴をとらえており、人気役者の色気を表現しています。 とにかく、おおらかで美しい。

世間は、どこか素人っぽい写楽絵に見切りをつけて、豊国の役者絵に乗り換えたのです。

写楽最後の第4期作品から、女形を描いた2枚を見ておきましょう。(下図)

これは、都座の芝居「五大力恋緘」(ごだいりきこいのふうじめ)から題材をとったもので、やはり「細判」「一人立ち」の全身像です。

これは、都座の芝居「五大力恋緘」(ごだいりきこいのふうじめ)から題材をとったもので、やはり「細判」「一人立ち」の全身像です。

第1期の迫力ある「大首絵」の印象が離れない目には、思わず「え!これがあの写楽が描いた絵?」とつぶやきたくなります。

線描の弱さ、着物の文様や彩りへの集中力の欠如・・・力が抜けてしまったようで、人物たちの存在感も無くなっています。

第4期作品がわずか10点という少なさは、版元・蔦屋重三郎と写楽が、これ以上の制作と刊行は無理と判断して、放棄してしまったからかも知れない。

「やっぱし、うまくいかねぇなぁ・・・止めるしかねぇな」

「私も筆を断って、姿を消すことにしよう・・・」

かくして写楽は、第4期の最後の役者絵10点を残して、姿を消しました。寛政6年5月から寛政10年1月までの10カ月間という、まことに短い活動期間でした。

短いとは言え、写楽が残した浮世絵の数は、役者絵134点、武者絵2点、相撲絵4点、追善絵2点、他に恵比寿絵、扇絵、版下絵などあり、10カ月で総計140枚余りという驚異的な枚数でした。

写楽が姿を消して1年半くらい経った寛政8年5月には、版元・蔦屋重三郎も48年の生涯を閉じています。

≪写楽はどこへ?≫

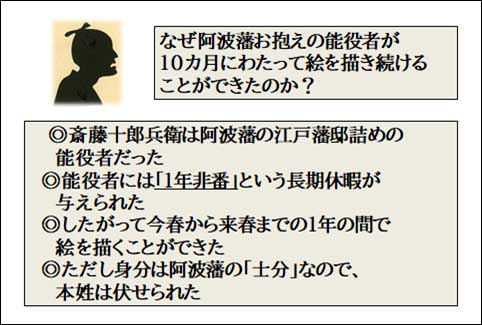

かつては、写楽の正体についてさまざまな「写楽別人説」が提唱されましたが、現在は、「写楽は阿波藩お抱えの士分格の能役者・斎藤十郎兵衛」という見解がほぼ定説になっています。

では、なぜ阿波藩お抱えの能役者が10カ月にわたって、あれほど沢山の絵を描き続けることができたのか?

この疑問については、先学諸氏の研究成果にもとづいて、下記に、簡単に記しておきます。

このような次第で、写楽は、ひそやかに元の「斎藤十郎兵衛」に戻ったのでしょう。

これで「写楽の役者絵」シリーズを終わりとします。

次号からは、奇想と反骨の絵師「歌川国芳」の浮世絵を紹介していきます。

(次号に続く)

2023-05-14 07:59

nice!(1)

コメント(0)

コメント 0