西洋美術研究者が語る「日本美術は面白い」 №104 [文芸美術の森]

東洲斎写楽の役者絵

美術ジャーナリスト 斎藤陽一

第11回 写楽・第3期の画風

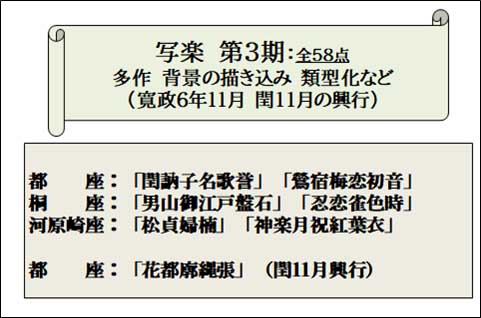

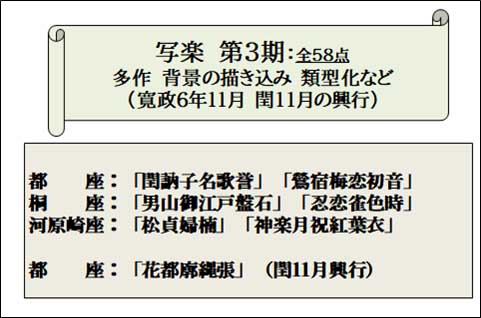

寛政6年11月、写楽は第3期の作品を描きます。

この時、都座、桐座、河原崎座の三座がおこなった興行は下図の演目。

なんとこの時には、版元・蔦屋重三郎と写楽は、全部で58点という沢山の役者絵を刊行している。短期間に驚くほどの多作です。写楽の疲労もかなりのものだったでしょう。画風も変貌します。

これを、どのように見るべきか?

蔦屋の挽回策と見るべきか?それとも焦りと見るべきか?

第3期の「役者絵」の画風の変化や特徴を点検してみましょう。

≪第3期の全身像≫

第3期では、「細判・全身像」が主体で、全58点中、47点あります。小さな「細判」を増やすことで制作コストを抑えようとしたのでしょうか。

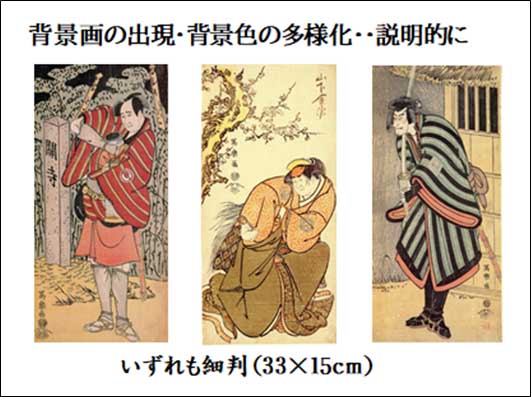

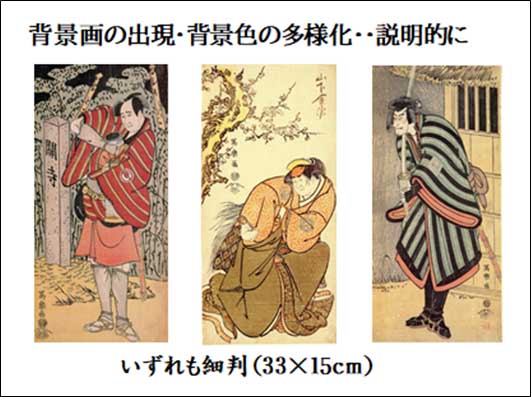

第3期の「細判・全身像」を三枚、並べてみます。(下図)

注目すべきは、役者の全身像の背景に、大道具などの具体的な物が描かれていることです。たとえば:

左図では竹藪に卒塔婆、道標。

中央図では梅の木。

右図では辻堂の建物。いずれも、より説明的な要素を加えていますね。

背景の色も、第1期の「黒雲母摺り」、第2期の「黄褐色の地色」に比べて、第3期では場面に応じて多様化しています。

落款も、第1期、第2期では「東洲斎写楽」と書いていたのを、第3期では、背景に描きこみが多くなったせいか、ただ「写楽画」とだけ記されている。

第3期の作品をもっと挙げてみると・・・(下図)

左側の2枚は「立ち回り」の場面。

右側の2枚は、暗闇の中で無言の探り合いをする動作、いわゆる「だんまり」の場面。いずれも、芝居の「さわり」の場面であり、役者の演技の見せどころです。

また、第3期では、踊りの場面も多く描かれています。(下図)

これらは、いずれも役者たちが華やかに踊る場面です。このような「動き」や「変化」をつけることで、世間にアピールしようという狙いなのか?

このように、第3期の「全身像」では、芝居の「さわり」の場面や「見せ場」を選んで描いていることが見てとれます。売れ行きを考慮したのかも知れません。

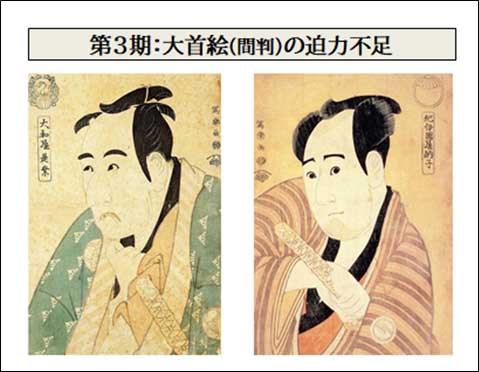

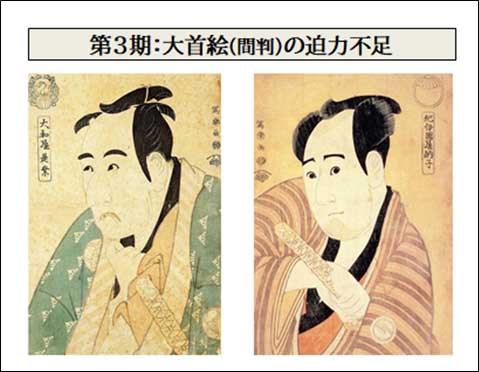

≪第3期の大首絵≫

第3期には、「大首絵」も11点描かれましたが、いずれも大判よりもひと回り小さい「間版」(あいばん。33×23cm)であり、人気役者中心となっているので、これらは客たちに贔屓の多い役者のブロマイド用という狙いがあったのでしょう。

しかし、上図を見るとお分かりのように、どこか間延びした感じで、役者の存在感も希薄、第1期「大首絵」と比べると、迫力不足ですね。

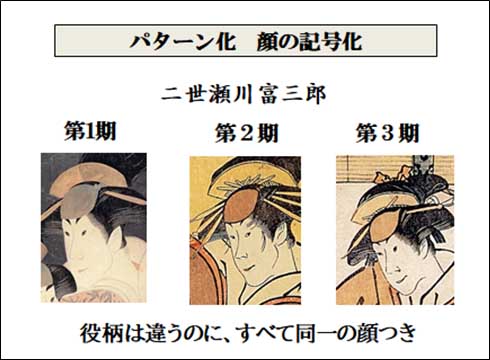

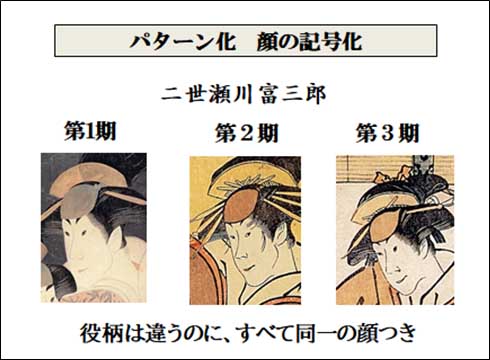

さらに、写楽は、第1期、第2期、第3期を通じて、同じ役者を描いているのですが、それらを並べてみると、各舞台で役柄は違うのに、すべて同じ顔つきで描いていることが分かります。

例えば上図の3枚はいずれも「二世瀬川富三郎」ですが、役柄は違うにもかかわらず、顔つきもその向きもほとんど同じですね。

つまり、第1期で作り出した顔の造形を、そのあとの絵にも「パターン」として使っている。これは、いわば「顔の記号化」であり、どうやら写楽は、役柄に合わせて顔の表情を自在に変化させるということが出来なかった、と見ることが出来そうです。写楽はだんだんと行き詰まりを見せているのを感じます。

一時、写楽「北斎説」や「歌麿」説が提起されたこともありましたが、北斎や歌麿が描いたのなら、こんな具合にはならないでしょう。

第3期作品も残存数が少ないのは、おそらく売れ行きが芳しくなかったからではないかと考えられます。

次回は、写楽最後の第4期作品を紹介します。

(次号に続く)

2023-04-29 17:48

nice!(1)

コメント(0)

コメント 0