西洋美術研究者が語る「日本美術は面白い」 №103 [文芸美術の森]

東洲斎写楽の役者絵

美術ジャーナリスト 斎藤陽一

美術ジャーナリスト 斎藤陽一

第10回 写楽・第2期の画風

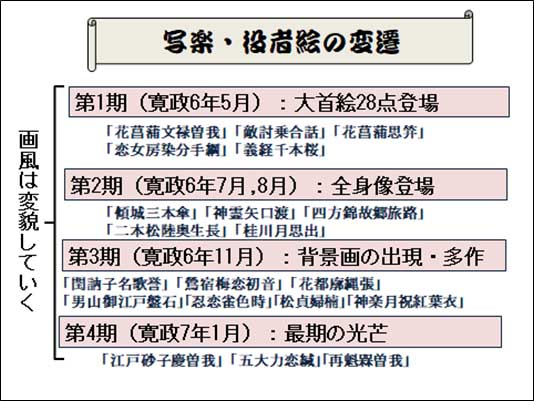

版元・蔦屋重三郎によって起用された「東洲斎写楽」は、寛政6年(1794年)5月のデビューから寛政7年(1795年)1月までの約10カ月間、4回にわたる歌舞伎興行に合わせてたくさんの絵を描き、忽然と姿を消しました。

4回の興行が進むにつれて、写楽の画風も変わっていきました。研究者たちは、これを「第1期」「第2期」「第3期」「第4期」と分類しています。

既に「第1期」28点の「役者大首絵」すべてを鑑賞しましたので、今回は、「第2期」の画風に焦点をあててみます。

既に「第1期」28点の「役者大首絵」すべてを鑑賞しましたので、今回は、「第2期」の画風に焦点をあててみます。

写楽第2期の作品は、寛政6年7月、8月の三座の舞台に題材をとった48点の役者絵です。

第1期が、「黒雲母摺り」を背景に、役者の顔をクローズアップでとらえた「大首絵」で揃えたのに対して、第2期では、黄色や褐色の明るい地色を背景に、すべて一人あるいは二人の役者を立たせて描いた「全身像」となっています。

サイズについては、二人の役者の立ち姿を組み合わせた「二人立ち」が一般的な大判サイズ、一人の立ち姿を描いた「一人立ち」が小さめな細判サイズです。

第1期が、「黒雲母摺り」を背景に、役者の顔をクローズアップでとらえた「大首絵」で揃えたのに対して、第2期では、黄色や褐色の明るい地色を背景に、すべて一人あるいは二人の役者を立たせて描いた「全身像」となっています。

サイズについては、二人の役者の立ち姿を組み合わせた「二人立ち」が一般的な大判サイズ、一人の立ち姿を描いた「一人立ち」が小さめな細判サイズです。

なぜ、第2期では「大首絵」ではなく、「立ち姿の全身像」としたのだろうか?

おそらく、ひとつには、第1期の「大首絵」が世間に衝撃を与えたとは言え、一時的なショッキング商法というようなところがあり、役者や芝居関係者、芝居好きの江戸っ子たちの不平や非難もかなり多かったからではないか。

もうひとつ考えられるのは、そのまま「大首絵」を続けると、マンネリ化の恐れもあり、人々に飽きられてしまうかも知れない。そこで第1期とは違った「変化」をつけよう、という意図があったのかも知れません。

もうひとつ考えられるのは、そのまま「大首絵」を続けると、マンネリ化の恐れもあり、人々に飽きられてしまうかも知れない。そこで第1期とは違った「変化」をつけよう、という意図があったのかも知れません。

≪一人立ち・全身像≫

第2期の作品の中から、「一人立ち・全身像」を3枚並べて見ましょう。(上図)

この3枚は、都座が上演した「傾城三本傘」(けいせいさんぼんからかさ)の主役3人を一枚ずつに描いた作品。それぞれが「細判」(ほそばん)というやや小さめなサイズに役者一人の全身像で描かれています。

これらは、「花魁のかつらぎ」(中央)をめぐって、恋の鞘当てをする「名護屋山三」(左)と「不破伴左衛門」(右)という「三枚続き」の趣向で描かれたものでしょう。

「名護屋山三」と「花魁かつらぎ」は相愛の仲なのですが、悪役の不破伴左衛門が横恋慕するのです。

演じるのは、左の「名護屋山三」役が女性に人気のあった三世沢村宗十郎。中央の「花魁かつらぎ」が格の高い女形・三世瀬川菊之丞。そして右の悪役「不破伴左衛門」が当時女性に圧倒的人気を誇った三世市川八百蔵です。

「名護屋山三」と「花魁かつらぎ」は相愛の仲なのですが、悪役の不破伴左衛門が横恋慕するのです。

演じるのは、左の「名護屋山三」役が女性に人気のあった三世沢村宗十郎。中央の「花魁かつらぎ」が格の高い女形・三世瀬川菊之丞。そして右の悪役「不破伴左衛門」が当時女性に圧倒的人気を誇った三世市川八百蔵です。

市川八百蔵と沢村宗十郎は実の兄弟なので、兄弟の花形役者同士が舞台で火花を散らす場面は、江戸っ子を喜ばせたことでしょう。

第2期作品の背景は、いずれも明るい黄褐色。そのため、華やかさが強調され、すべて黒雲母摺りの背景とした第1期作品の、暗闇からリアルな顔が浮かび上がるような衝撃力は無くなっている。

どうやら第2期では、人気役者中心の品ぞろえを意図しているようなところが見受けられます。

どうやら第2期では、人気役者中心の品ぞろえを意図しているようなところが見受けられます。

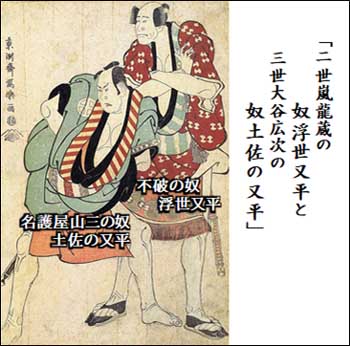

≪二人立ち・組み合わせ≫

第2期作品では、大判サイズに二人の役者を組み合わせた絵も制作しています。

例えば右図は、不破伴左衛門の家来・浮世又平と名護屋山三の家来・土佐の又平を組み合わせた一枚。

例えば右図は、不破伴左衛門の家来・浮世又平と名護屋山三の家来・土佐の又平を組み合わせた一枚。「悪方」(あくがた)の浮世又平が、「善方」の土佐の又平が懐に隠した財布を脅し取ろうとしている場面です。

ここでも、第1期作品で写楽がしばしば見せた「対照性」、すなわち「コントラスト」の構図が見てとれる

「善と悪」「痩せ型と肥満型」「長身と短躯」などです。

「善と悪」「痩せ型と肥満型」「長身と短躯」などです。

と同時に、第1期に見られた、クローズアップによる仮借ないまでのリアルな顔のインパクトは薄まり、むしろ「場」の雰囲気を説明的に表現しているようなところがあります。

≪変化のある構図≫

写楽研究家の内田千鶴子氏の指摘によれば、第2期作品では、役者の顔のクローズアップを諦めて「全身像」だけにしたために、その代わり、「一人立ち」でも、「二人立ち」でも、「変化のある構図」になるよう工夫している、といいます。(※1)

下図は、そのような例です。

このように、第2期作品では、第1期の「大首絵」とは趣向を変えていますが、それなりに工夫していることがうかがえます。

しかし、第2期作品の現存数はきわめて少ないとされる。研究者たちは、「あまり売れなかった」か、「販売数を少なくした」か、そのどちらかではないか、と見ています。

しかし、第2期作品の現存数はきわめて少ないとされる。研究者たちは、「あまり売れなかった」か、「販売数を少なくした」か、そのどちらかではないか、と見ています。

次号では、「第3期作品」の画風を見てみます。

※1:内田千鶴子著『写楽を追え』(2007年。イースト・プレス)

(次号に続く)

2023-03-30 15:21

nice!(1)

コメント(0)

コメント 0