西洋美術研究者が語る「日本美術は面白い」 №101 [文芸美術の森]

東洲斎写楽の役者絵

美術ジャーナリスト 斎藤陽一

第8回 河原崎座「恋女房染分手綱(こいにょうぼうそめわけたづな)」その2

前回に引き続き、今回も、寛政6年5月、河原崎座公演の「恋女房染分手綱」を描いた写楽の役者絵を紹介していきます。

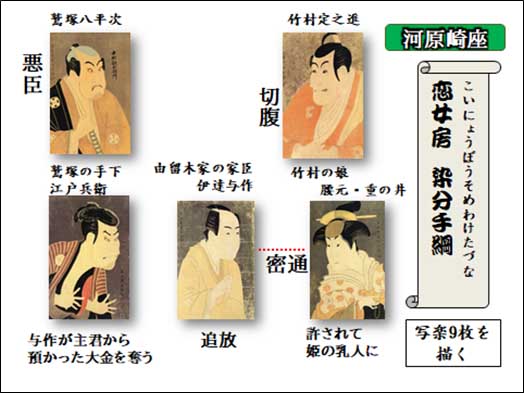

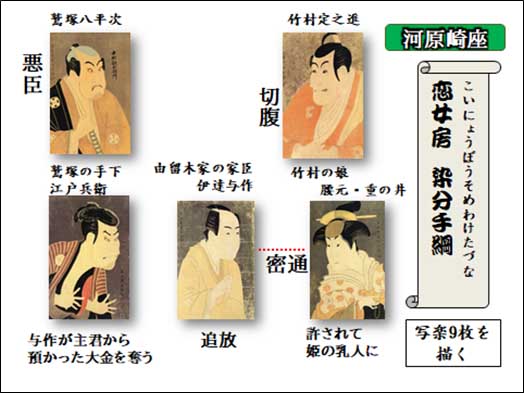

もう一度、この芝居のあらすじをおさらいしておきます。上図を参考にしてください。

由留木家の家臣・伊達与作は、殿から託された公金300両を,悪臣・鷲塚八平次とその手下・江戸兵衛に奪われてしまう。その上、腰元・重の井との不義密通が露見して、ついにお家を追放され、馬子に落ちぶれてしまいます。

重の井のほうは、その父・竹村定之進の切腹によって苦境を救われ、やがて姫君の乳母となる・・・最後には、鷲塚一派が敗れ、伊達与作は由留木家への帰参が許される、というストーリーです。

≪密通の男女の行く末≫

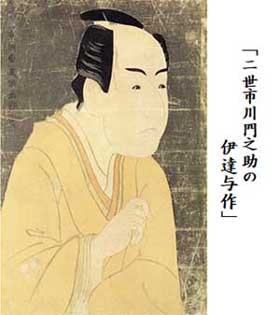

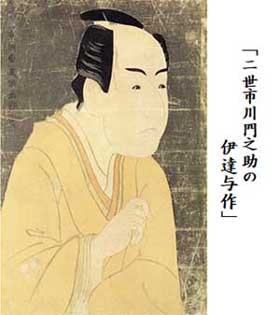

右図は二世市川門之助が演じる「伊達与作」。公金を奪われ、重の井との不義密通が発覚して、お家追放となり、ついには馬子になって暮らしを立てる、という役どころ。

市川門之助は、軟弱な色男役として女性に人気があったといいますから、

はまり役でしょう。

この場面は、伊達与作が詰問され、追放になるところで、ほつれた髪や肩を落とした姿、何か言いたげだが言えずに差し出された指先など、弱々しい色男ぶりをとらえています。

一方、伊達与作の不義の相手だった腰元・重の井は、父・竹村定之進の切腹によって許され、のちに姫君の乳人(めのと)となる。

一方、伊達与作の不義の相手だった腰元・重の井は、父・竹村定之進の切腹によって許され、のちに姫君の乳人(めのと)となる。 追放された伊達与作に比べて、こちらのほうは出世したのです。

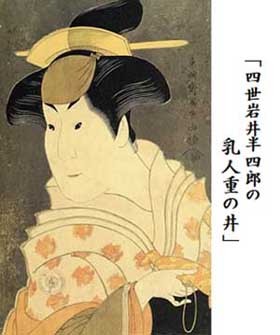

この絵は、姫君の乳人(めのと)になってからの重の井。

実は重の井は、伊達与作との間に男の子が生まれていたのですが、その子はよそに預けられ、馬子になっていました。

重の井が姫を守って旅をする途中、偶然、母と息子は出会い、重の井はその少年が持っていた守り袋から、自分の息子だと悟ります。

しかし、今や大事なお役目に就いている自分を「母」とは名乗れず、涙ながらに息子と別れます。これが芝居好きの江戸っ子の涙を誘った「重の井 子別れの場」です。

ここでは、少年が持っていた守り袋を手に載せて、思い乱れる重の井が描かれています。

かつての恋人同士である「伊達与作」と「重の井」とを比較してみると、ここにも写楽の「対照性」への好みを見て取ることができます。

気弱そうな色男の与作に対して、苦悩しながらも気丈にふるまう重の井・・・

「色男 金と力は無かりけり」・・・江戸っ子の諧謔が聞こえてきそうです。

≪風格ある役どころ 重の井の父と由留木家家老≫

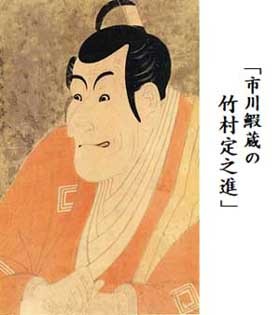

こちら(右図)は、重の井の父・竹村定之進。定之進は、由留木家お抱えの能役者ですが、娘の不義密通の責任を負って切腹し果てるという役どころ。

こちら(右図)は、重の井の父・竹村定之進。定之進は、由留木家お抱えの能役者ですが、娘の不義密通の責任を負って切腹し果てるという役どころ。 これを、当時の江戸歌舞伎の大立者、名門市川家の棟梁である市川鰕蔵が演じています。

この場面は、死を決して大殿に何かを訴えている場面とされます。名人と言われた鰕蔵の大きな芸風を、写楽は表現しています。

写楽が、阿波藩お抱えの能役者・斎藤十郎兵衛だったとすれば、この絵を描く時にはひとしおの思い入れがあったことでしょう。

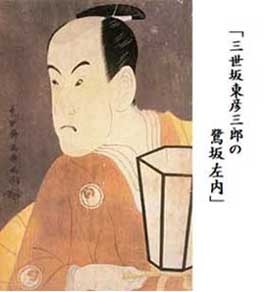

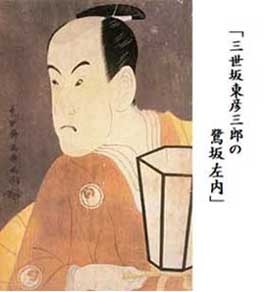

下図左は、由留木家の執権(家老)の鷺坂左内。左内は、伊達与作を終始かばい続けるという役どころ。

この場面は、庭で与作と重の井を見つけて、こんこんと諭すところとされます。この役は風格を必要とされ、思慮分別に富んだ「大星由良助」役を得意とする大立者・三世坂東彦三郎が演じています。

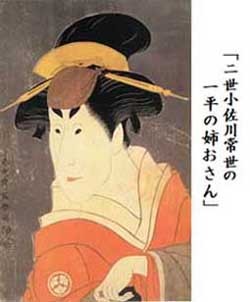

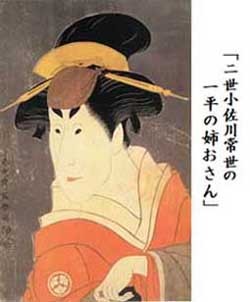

また図右の絵については、家老・鷺坂左内の妻であるとか、奴の一平の姉だとか、見解が分かれていますが、現在では「一平のお姉さん」とする見方が有力になりつつあるようです。しかし、どのような場面なのかは、よく分かっていません。

写楽は、版元・蔦屋重三郎を通じて、初日の幕開け前から舞台情報を得ていた形跡があり、もしかすると、場面設定にこだわりなく、初日の開幕前に、役者・小佐川常世のイメージでその女形姿を描いたのかも知れません。

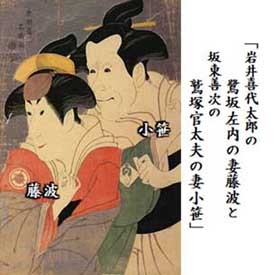

河原崎座のこの演目「恋女房染分手綱」では、写楽は、二人の役者を組み合わせた「大首絵」を一枚描いています。右図がそれです。

河原崎座のこの演目「恋女房染分手綱」では、写楽は、二人の役者を組み合わせた「大首絵」を一枚描いています。右図がそれです。 家老・鷺坂左内の妻・藤波と、悪役・鷲塚官太夫の妻・小笹です。

ここにも「対照の妙」が見られます。すなわち、善悪双方の女形、老女と若い女、いじわるそうな面構えとしとやかな顔つき・・・

当然ながら、それらは二人の役者の個性を表現しています。

以上、No.100から見てきた9点が、河原崎座の舞台「恋女房染分手綱」から描いた「大首絵」です。

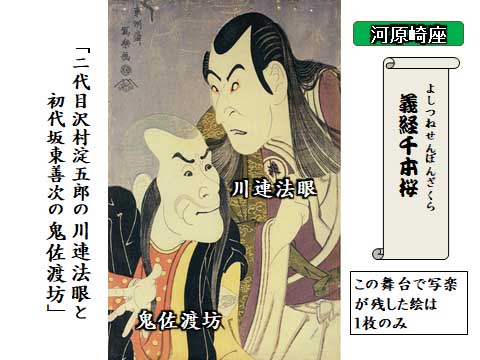

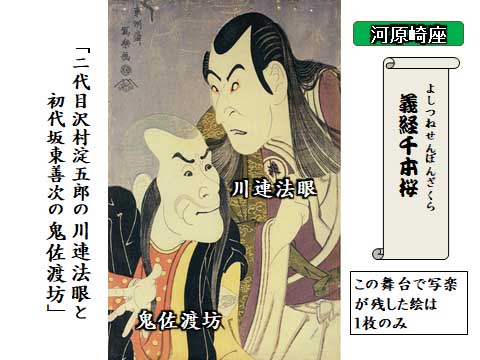

寛政6年5月の河原崎座の興行では、「義経千本桜」も上演されましたが、この舞台を描いた写楽の絵は1点しか現存していません。

もしかすると、同時期の「恋女房染分手綱」で描いた役者たちと重複するのを避けたのかも知れません。

その1点が下図。

吉野に逃れた源義経主従をかくまう「川連法眼」(かわつらほうげん)と、義経を捕えんとする悪僧・鬼佐渡坊の二人を組み合わせた「大首絵」です。

ここでも写楽は、「善」と「悪」を対比させています。

以上、冒頭(No.95)から見て来た「役者絵」28点が、寛政6年5月の江戸の三座による興行に題材をとった写楽の「第1期作品」です。

以上、冒頭(No.95)から見て来た「役者絵」28点が、寛政6年5月の江戸の三座による興行に題材をとった写楽の「第1期作品」です。

第1期作品はすべて「大首絵」ばかりで、リアルな描写と大胆なデフォルメによって、世間に衝撃を与えました。

次回は、この第1期作品の特徴について、研究者・内田千鶴子さんの興味深い見解を紹介したいと思います。

(次号に続く)

2023-02-27 17:11

nice!(1)

コメント(0)

コメント 0