西洋美術研究者が語る「日本美術は面白い」 №97 [文芸美術の森]

東洲斎写楽の役者絵

美術ジャーナリスト 斎藤陽一

美術ジャーナリスト 斎藤陽一

第4回 都座「花菖蒲(はなあやめ)文禄(ぶんろく)曽我(そが)」その3

東洲斎写楽がデビューしたのは、寛政6年5月、都座、桐座、河原崎座の三座による歌舞伎興行の役者絵28点を描いたときでした。

今回の連載「写楽」シリーズはNo.94から始めましたが、No .95からは先ず都座の舞台「花菖蒲文禄曽我」に登場する役者を描いた「大首絵」を紹介してきました。

この舞台を描いた作品11点のうち、既に7点を見ましたので、今回は、残りの4点を鑑賞したいと思います。

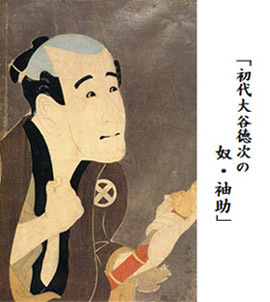

≪石井家の奴 袖助≫

右図は、初代大谷徳次が演じる石井家の奴(若党)の袖助。

右図は、初代大谷徳次が演じる石井家の奴(若党)の袖助。歌舞伎では、主役クラスを中心としたストーリー展開に加えて、脇役のさまざまな活躍が彩りを添えます。

この場面の袖助は、雲助相手に立ち回りをしているところとされます。

袖助は、刀の鯉口を切り、右の拳を握りしめて片肌ぬごうとしているようです。

しかし、表情に緊迫感はなく、むしろ剽軽で、どこかしらおどけた感じです。観客を笑わせる道化役といったところ。

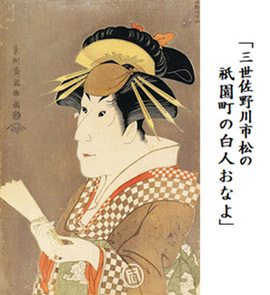

≪祇園の遊女 おなよ≫

右図は、「祇園町の白人 おなよ」ですが、「白人」とは「祇園の遊女」のこと。

右図は、「祇園町の白人 おなよ」ですが、「白人」とは「祇園の遊女」のこと。 遊女おなよは、亀山藩家老・大岸蔵人(No.96)と悪役・藤川水右衛門(No.94)

が囲碁対局する祇園の茶屋の場面に登場する遊女です。

演じる役者は三世佐野市松。市松は、着物の襟や袖に石畳のような文様を好んで使ったので、この文様は「市松模様」と呼ばれるようになりました。

それにしても佐野市松を描く写楽の表現は常識破り、大きな鼻、長くいかつい顔、いかり肩といった男が演じる女形を、クローズアップで容赦なくとらえている。このあと、佐野市松自身、女形には向いていないと悟ったらしく、男役に転じるのですが・・・。

写楽が登場した寛政年間、版元・蔦屋重三郎と組んで、「美人大首絵」を生み出した絵師が喜多川歌麿です。繊細で気品のある歌麿の美人画は、大評判をとりました。

しかし、歌麿は蔦屋と袂を分かってしまい、そのあと、蔦屋は「役者大首絵」で挽回すべく、素人ながら面白い絵を描いていた阿波藩お抱えの能役者・斎藤十郎兵衛に目をつけたと思われます。

歌麿の「美人大首絵」と写楽の「役者大首絵」を並べてみましょう。

左の絵は、歌麿全盛期の作品で代表作のひとつ。人妻がはるか遠い日の恋を偲ぶ風情を描いています。

左の絵は、歌麿全盛期の作品で代表作のひとつ。人妻がはるか遠い日の恋を偲ぶ風情を描いています。 右は写楽が描いた女形演じる祇園の遊女。

本物の女性を描いた絵と男が演じる女形の扮装とを比べるのもおかしいのですが、あえて比較してみると、歌麿が女性の理想化を図っているのに対して、写楽は役者の男っぽい顔つきや身体つきまで、美化することなく、それどころか、時には大胆なデフォルメを行ない、仮借なく描いている。

同時代の文献である『浮世絵類考』は、写楽研究にとって重要な資料とされますが、この中に、当時の代表的な文化人である太田南畝が書いた写楽に関する文章があります。

「(写楽は)是また歌舞伎役者の顔を写せしが、あまりに真を画かんとて、あらぬさまにかきなせば、長く世に行なはれず、一両年にて止む」

つまり、写楽は「役者の顔を美化せずにそのままに写そうと、とんでもない描き方をしたので、評判は長続きせず、一年ほどで消えてしまった」と言うのです。

写楽の絵は、登場した最初は、世間を驚かせる衝撃力を持ったでしょうが、それも長続きせず、写楽に描かれた役者たちや、歌舞伎に様式美を求めるファンたちからは、やがて不満や反感が起こったのだと思います。それに、最初の強い衝撃もやがて薄れ、世間の人たちもそう驚かなくなっていったのでしょう。

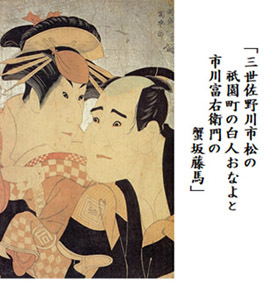

≪二人組み合わせの大首絵≫

写楽は、第1期で全28点の「大首絵」の中で、二人の役者を組み合わせた大首絵を5点描いています。

そのうち、都座の演目「花菖蒲文禄曽我」を題材にした「二人絵」は2点です。

右図はそのうちの1点:祇園の遊女おなよと小悪人の蟹坂藤馬を組み合わせています。

右図はそのうちの1点:祇園の遊女おなよと小悪人の蟹坂藤馬を組み合わせています。 どのような場面なのか分からないのですが、遊女おなよのほうが勝気そうで、蟹坂藤馬はどこか気弱そうな顔つきに描かれているので、あるいは、絡んできた藤馬を、逆に気性の激しいおなよがやりこめているところかも知れません。

写楽は、二人の人物を同一場面に描くとき、対照的な人物を組み合わせる、ということをよくやっている。

この絵では、男女の違い、性格の違い、顔つきの違い、釣目のおなよと下がり目の藤馬という対照的な組み合わせが見てとれます。

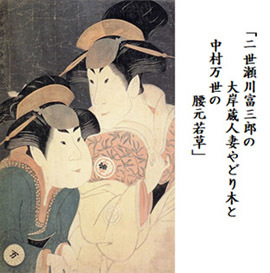

右図も「二人組み合わせ」の絵のひとつ。家老・大岸蔵人の妻やどり木と腰元の若草が描かれています。

右図も「二人組み合わせ」の絵のひとつ。家老・大岸蔵人の妻やどり木と腰元の若草が描かれています。 この絵でも写楽は、顔が長くえらの張った瘦せ型のやどり木(瀬川富三郎)と、しもぶくれでずんぐりした腰元(中村万世)という役者本人の顔かたちのコントラストを表現している。二人の位置も、身分の上下関係を表しています。

以上、No.95から見てきた11点が、寛政6年5月に都座が興行した「花菖蒲文禄曽我」に題材をとった写楽の役者絵です。

次号(No.98)からは、同じ寛政6年5月に「桐座」が公演した芝居「敵討乗合話」を題材に描いた6点の「大首絵」を見ていきます。

(次号に続く)

2022-12-30 08:23

nice!(1)

コメント(0)

コメント 0