多摩のむかし道と伝説の旅 №90 [ふるさと立川・多摩・武蔵]

多摩のむかし道と伝説の旅

-神田川水辺の道と伝説を巡る旅-8

原田環爾

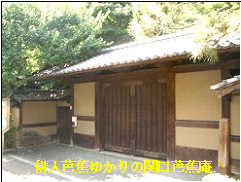

更に神田川の左岸を進む。豊橋を過ぎると川筋は緩やかに蛇行する。程なく水辺は左手から来る車道に吸収される。車道の北側は長いコンクリート塀が連なっているが、塀の向こうは豊かな緑で覆われている。旧熊本藩細川家の下屋敷跡で、今は新江戸川公園になっている。ほどなく駒塚橋の袂に来る。橋の袂の北側は胸突坂と呼ばれる急勾配の長い階段で、中腹左には水神社、また右側には松尾芭蕉ゆかりの関口芭蕉庵がある。更に胸突坂を上り切ると左手に細川家の所蔵品を集めた永青文庫がある。因みに胸突坂とは坂がけわしく、自分の胸を突くようにしなければ上がれないことから江戸人が付けた名前である。坂の横に水神があることから水神坂とも呼ぶ。その水神社は神田上水の守護神として建てられたものだ。言い伝えによれば、水神が八幡宮社司の夢枕に立ち、「我水伯(水神)なり、我をこの地に祀らば堰の守護神となり、村民を始め江戸町ことごとく安泰なり」と告げたのでここに水神を祀ったという。関口芭蕉庵とはかの有名な俳人松尾芭蕉が延宝5年(1677)から延宝8年(1680)まで、神田上水改修工事に参画し龍隠庵と

更に神田川の左岸を進む。豊橋を過ぎると川筋は緩やかに蛇行する。程なく水辺は左手から来る車道に吸収される。車道の北側は長いコンクリート塀が連なっているが、塀の向こうは豊かな緑で覆われている。旧熊本藩細川家の下屋敷跡で、今は新江戸川公園になっている。ほどなく駒塚橋の袂に来る。橋の袂の北側は胸突坂と呼ばれる急勾配の長い階段で、中腹左には水神社、また右側には松尾芭蕉ゆかりの関口芭蕉庵がある。更に胸突坂を上り切ると左手に細川家の所蔵品を集めた永青文庫がある。因みに胸突坂とは坂がけわしく、自分の胸を突くようにしなければ上がれないことから江戸人が付けた名前である。坂の横に水神があることから水神坂とも呼ぶ。その水神社は神田上水の守護神として建てられたものだ。言い伝えによれば、水神が八幡宮社司の夢枕に立ち、「我水伯(水神)なり、我をこの地に祀らば堰の守護神となり、村民を始め江戸町ことごとく安泰なり」と告げたのでここに水神を祀ったという。関口芭蕉庵とはかの有名な俳人松尾芭蕉が延宝5年(1677)から延宝8年(1680)まで、神田上水改修工事に参画し龍隠庵と 称する庵に住んだことに由来する。龍隠庵は後に関口芭蕉庵と呼ばれるようになった。ただ芭蕉が改修工事のどんな作業に従事したのかは不明である。永青文庫は熊本藩大名細川家が南北朝時代から現在までに至る歴代25代の間に蒐集された細川家の歴史資料や文化財などが展示されている。なおこの永青文庫と裏手新江戸川公園を含む神田上水から目白通りに及ぶ約3万8千坪の敷地は細川家の下屋敷であったという。

称する庵に住んだことに由来する。龍隠庵は後に関口芭蕉庵と呼ばれるようになった。ただ芭蕉が改修工事のどんな作業に従事したのかは不明である。永青文庫は熊本藩大名細川家が南北朝時代から現在までに至る歴代25代の間に蒐集された細川家の歴史資料や文化財などが展示されている。なおこの永青文庫と裏手新江戸川公園を含む神田上水から目白通りに及ぶ約3万8千坪の敷地は細川家の下屋敷であったという。 駒塚橋から更に左岸の道を進む。左手は趣のある土塀が続き、やがて宴会場や高級レストランとして知られる椿山荘の入口前に来る。入口には椿山荘のレストランのメニューがあれこれと表示されている。椿山荘は神田川に接する関口台地にあり、古くは「たうばきやま」と呼ばれ、椿が自生する景勝地であったという。江戸時代は久留里藩黒田家の下屋敷で、明治に入ると元勲山形有朋が購入し屋敷を椿

駒塚橋から更に左岸の道を進む。左手は趣のある土塀が続き、やがて宴会場や高級レストランとして知られる椿山荘の入口前に来る。入口には椿山荘のレストランのメニューがあれこれと表示されている。椿山荘は神田川に接する関口台地にあり、古くは「たうばきやま」と呼ばれ、椿が自生する景勝地であったという。江戸時代は久留里藩黒田家の下屋敷で、明治に入ると元勲山形有朋が購入し屋敷を椿 山荘と命名した。大正に入ると藤田財閥の手に渡り、戦後は藤田興業(後に藤田観光)の所有地となり、空襲で荒廃した土地に樹木を植樹して名庭園に再生し、結婚式場やホテルとしての営業を開始したという。

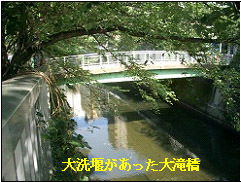

山荘と命名した。大正に入ると藤田財閥の手に渡り、戦後は藤田興業(後に藤田観光)の所有地となり、空襲で荒廃した土地に樹木を植樹して名庭園に再生し、結婚式場やホテルとしての営業を開始したという。 程なく大滝橋の袂にくる。左岸はここから江戸川橋まで緑豊かな江戸川公園となっている。大正8年に整備されたという。実はこの大滝橋付近には、かつて大洗堰と呼ばれる堰が設けられ、神田川の水を取水し神田上水として江戸の各所へ給水していた。関口という地名もその堰に由来するという。その堰の遺構の石柱がここより水辺を100mばかり下った所に残されている。傍らには昭和12年の江戸川(神田川)改修により失われた昭和13年造立の由来碑に記載されていた碑文を復刻したという由来板が設置されている。因みに江戸川とは大洗堰より下流の飯田橋辺りまでの古い呼び名という。この地域の人々は神田川という呼び名に馴染まず、古くから江戸川で慣れ親しんでいたことによる。

大洗堰の石柱遺構は、上水取入口の流水量を調節するためのもので、「角落(カクオトシ)」と言って板をはめこむために設けられた石柱である。水量の半分を取水し、半分を下流に流していた。堰はかなりの段差があったようで、水音が轟き、住民は「どんどん」と呼んでいたという。昭和8年大洗堰が撤去され、江戸川公園が整備された折にここに移設された。取水された水は白掘り(素掘り)の上水路で小石川後楽園(旧水戸上屋敷)の池を経た後、現在の白山通りを通って水道橋辺りで懸樋で神田川を越え、後は地下樋により神田、日本橋方面に給水された。なお余水は御茶ノ水の堀から隅田川へ流されたという。

大洗堰の石柱遺構は、上水取入口の流水量を調節するためのもので、「角落(カクオトシ)」と言って板をはめこむために設けられた石柱である。水量の半分を取水し、半分を下流に流していた。堰はかなりの段差があったようで、水音が轟き、住民は「どんどん」と呼んでいたという。昭和8年大洗堰が撤去され、江戸川公園が整備された折にここに移設された。取水された水は白掘り(素掘り)の上水路で小石川後楽園(旧水戸上屋敷)の池を経た後、現在の白山通りを通って水道橋辺りで懸樋で神田川を越え、後は地下樋により神田、日本橋方面に給水された。なお余水は御茶ノ水の堀から隅田川へ流されたという。 大洗堰を後にしてさらに川沿いを下ると程なく江戸川橋の袂に出る。橋の上には左手から巨大な首都高速5号池袋線の高架が入り込み、神田川の川筋の上をこの自動車道が覆うような形で走ることになる。鬱陶しいことである。この先神田川は飯田橋で外堀に入るのであるが、ここでは大洗堰で取 水された神田上水の流路を辿ることにする。江戸川橋の袂から車道をわたって、小日向と水道地区の境を縫う旧上水路跡の街路に入る。かつては白堀と呼ばれる素掘りで水路が開削されたという。街路の左が小日向、右が水道である。街路はいかにも流路跡らしくうねうねと蛇行している。小日向側には智願寺、清光院、善仁寺、日輪寺、称名寺と寺が何軒も軒を並べているのには驚かされる。交差点「安藤坂」を過ぎると間もなく「牛天神下」で広い都道434号線に出る。ここから先はもはや旧上水跡を思わせるものは何もない。これより神田上水の遺構がある小石川後楽園へ向かう。434号線を渡り、東へ100mも進めば後楽園の西北裏の丁字路に来る。そこから南へ向かう道を採ると後楽園の見事な築地塀の横となる。石垣と白壁が何とも

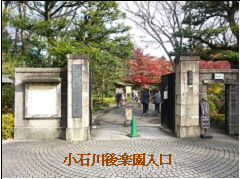

水された神田上水の流路を辿ることにする。江戸川橋の袂から車道をわたって、小日向と水道地区の境を縫う旧上水路跡の街路に入る。かつては白堀と呼ばれる素掘りで水路が開削されたという。街路の左が小日向、右が水道である。街路はいかにも流路跡らしくうねうねと蛇行している。小日向側には智願寺、清光院、善仁寺、日輪寺、称名寺と寺が何軒も軒を並べているのには驚かされる。交差点「安藤坂」を過ぎると間もなく「牛天神下」で広い都道434号線に出る。ここから先はもはや旧上水跡を思わせるものは何もない。これより神田上水の遺構がある小石川後楽園へ向かう。434号線を渡り、東へ100mも進めば後楽園の西北裏の丁字路に来る。そこから南へ向かう道を採ると後楽園の見事な築地塀の横となる。石垣と白壁が何とも 味わい深い。石垣の一部は江戸城外堀の石垣の石材を利用したものである。所々「山」印が刻印されているのが目に付く。これは石垣を築いた大名が備中成羽藩主山崎家であることを示している。築地塀に沿って200mも進めば後楽園の正面入口前に来る。小石川後楽園は水戸徳川家の中屋敷(後に上屋敷)跡である。徳川家康の十一 男徳川頼房は慶長14年(1609)常陸水戸25万石を領し水戸徳川家の祖となった。寛永6年(1629)三代将軍家光からこの邸地を与えられ、京都風の回遊式庭園を築造した。次いで水戸黄門で有名な2代目藩主水戸光圀は明の遺臣朱舜水の意見を取り入れ、円月橋、西湖堤などの中国の風物も取り入れ 回遊式築山泉水庭として完成した。因みに後楽園の名は中国の范仲淹「岳陽楼記」の「天下の憂いに先立って憂い、天下の楽しみに後れて楽しむ」から名付けられた。

味わい深い。石垣の一部は江戸城外堀の石垣の石材を利用したものである。所々「山」印が刻印されているのが目に付く。これは石垣を築いた大名が備中成羽藩主山崎家であることを示している。築地塀に沿って200mも進めば後楽園の正面入口前に来る。小石川後楽園は水戸徳川家の中屋敷(後に上屋敷)跡である。徳川家康の十一 男徳川頼房は慶長14年(1609)常陸水戸25万石を領し水戸徳川家の祖となった。寛永6年(1629)三代将軍家光からこの邸地を与えられ、京都風の回遊式庭園を築造した。次いで水戸黄門で有名な2代目藩主水戸光圀は明の遺臣朱舜水の意見を取り入れ、円月橋、西湖堤などの中国の風物も取り入れ 回遊式築山泉水庭として完成した。因みに後楽園の名は中国の范仲淹「岳陽楼記」の「天下の憂いに先立って憂い、天下の楽しみに後れて楽しむ」から名付けられた。

水された神田上水の流路を辿ることにする。江戸川橋の袂から車道をわたって、小日向と水道地区の境を縫う旧上水路跡の街路に入る。かつては白堀と呼ばれる素掘りで水路が開削されたという。街路の左が小日向、右が水道である。街路はいかにも流路跡らしくうねうねと蛇行している。小日向側には智願寺、清光院、善仁寺、日輪寺、称名寺と寺が何軒も軒を並べているのには驚かされる。交差点「安藤坂」を過ぎると間もなく「牛天神下」で広い都道434号線に出る。ここから先はもはや旧上水跡を思わせるものは何もない。これより神田上水の遺構がある小石川後楽園へ向かう。434号線を渡り、東へ100mも進めば後楽園の西北裏の丁字路に来る。そこから南へ向かう道を採ると後楽園の見事な築地塀の横となる。石垣と白壁が何とも

水された神田上水の流路を辿ることにする。江戸川橋の袂から車道をわたって、小日向と水道地区の境を縫う旧上水路跡の街路に入る。かつては白堀と呼ばれる素掘りで水路が開削されたという。街路の左が小日向、右が水道である。街路はいかにも流路跡らしくうねうねと蛇行している。小日向側には智願寺、清光院、善仁寺、日輪寺、称名寺と寺が何軒も軒を並べているのには驚かされる。交差点「安藤坂」を過ぎると間もなく「牛天神下」で広い都道434号線に出る。ここから先はもはや旧上水跡を思わせるものは何もない。これより神田上水の遺構がある小石川後楽園へ向かう。434号線を渡り、東へ100mも進めば後楽園の西北裏の丁字路に来る。そこから南へ向かう道を採ると後楽園の見事な築地塀の横となる。石垣と白壁が何とも 味わい深い。石垣の一部は江戸城外堀の石垣の石材を利用したものである。所々「山」印が刻印されているのが目に付く。これは石垣を築いた大名が備中成羽藩主山崎家であることを示している。築地塀に沿って200mも進めば後楽園の正面入口前に来る。小石川後楽園は水戸徳川家の中屋敷(後に上屋敷)跡である。徳川家康の十一 男徳川頼房は慶長14年(1609)常陸水戸25万石を領し水戸徳川家の祖となった。寛永6年(1629)三代将軍家光からこの邸地を与えられ、京都風の回遊式庭園を築造した。次いで水戸黄門で有名な2代目藩主水戸光圀は明の遺臣朱舜水の意見を取り入れ、円月橋、西湖堤などの中国の風物も取り入れ 回遊式築山泉水庭として完成した。因みに後楽園の名は中国の范仲淹「岳陽楼記」の「天下の憂いに先立って憂い、天下の楽しみに後れて楽しむ」から名付けられた。

味わい深い。石垣の一部は江戸城外堀の石垣の石材を利用したものである。所々「山」印が刻印されているのが目に付く。これは石垣を築いた大名が備中成羽藩主山崎家であることを示している。築地塀に沿って200mも進めば後楽園の正面入口前に来る。小石川後楽園は水戸徳川家の中屋敷(後に上屋敷)跡である。徳川家康の十一 男徳川頼房は慶長14年(1609)常陸水戸25万石を領し水戸徳川家の祖となった。寛永6年(1629)三代将軍家光からこの邸地を与えられ、京都風の回遊式庭園を築造した。次いで水戸黄門で有名な2代目藩主水戸光圀は明の遺臣朱舜水の意見を取り入れ、円月橋、西湖堤などの中国の風物も取り入れ 回遊式築山泉水庭として完成した。因みに後楽園の名は中国の范仲淹「岳陽楼記」の「天下の憂いに先立って憂い、天下の楽しみに後れて楽しむ」から名付けられた。 後楽園に入って園内を流れる神田上水路を目指す。園庭中央の大泉水の畔に出て、池畔を時計回りに進み、白糸 の滝に来ると大泉水を離れる。花菖蒲田を抜けると中国風の半月状の円月橋の袂に出る。橋の下を流れる水路が神田上水だ。半月状の橋が川面に映ると満月に見えることから円月橋という。神田上水路は見事に整備されていて、のどかな園内北部を東流して築地塀の向こうに出て行く。この後、神田上水路は東京ドームの北側を通って、白山通りに入り水道橋方面へ向かっていたのであろう。神田上水の追跡はひとまずこれで終わりとする。元の後楽園入口に戻り園外に出て今回の終着点水道橋へ向かう。外堀通りに出て神田川沿いに東へ200mも進めば小石川橋の

の滝に来ると大泉水を離れる。花菖蒲田を抜けると中国風の半月状の円月橋の袂に出る。橋の下を流れる水路が神田上水だ。半月状の橋が川面に映ると満月に見えることから円月橋という。神田上水路は見事に整備されていて、のどかな園内北部を東流して築地塀の向こうに出て行く。この後、神田上水路は東京ドームの北側を通って、白山通りに入り水道橋方面へ向かっていたのであろう。神田上水の追跡はひとまずこれで終わりとする。元の後楽園入口に戻り園外に出て今回の終着点水道橋へ向かう。外堀通りに出て神田川沿いに東へ200mも進めば小石川橋の 袂に来る。ここから神田川の支流の日本橋川が分岐している。小石川橋で神田川の南岸に回り、左に折れて日本橋川に架かる三崎橋を渡る。ほんの100m程で行楽橋の袂に来れば終着点の水道橋駅はもう目の前だ。

袂に来る。ここから神田川の支流の日本橋川が分岐している。小石川橋で神田川の南岸に回り、左に折れて日本橋川に架かる三崎橋を渡る。ほんの100m程で行楽橋の袂に来れば終着点の水道橋駅はもう目の前だ。

の滝に来ると大泉水を離れる。花菖蒲田を抜けると中国風の半月状の円月橋の袂に出る。橋の下を流れる水路が神田上水だ。半月状の橋が川面に映ると満月に見えることから円月橋という。神田上水路は見事に整備されていて、のどかな園内北部を東流して築地塀の向こうに出て行く。この後、神田上水路は東京ドームの北側を通って、白山通りに入り水道橋方面へ向かっていたのであろう。神田上水の追跡はひとまずこれで終わりとする。元の後楽園入口に戻り園外に出て今回の終着点水道橋へ向かう。外堀通りに出て神田川沿いに東へ200mも進めば小石川橋の

の滝に来ると大泉水を離れる。花菖蒲田を抜けると中国風の半月状の円月橋の袂に出る。橋の下を流れる水路が神田上水だ。半月状の橋が川面に映ると満月に見えることから円月橋という。神田上水路は見事に整備されていて、のどかな園内北部を東流して築地塀の向こうに出て行く。この後、神田上水路は東京ドームの北側を通って、白山通りに入り水道橋方面へ向かっていたのであろう。神田上水の追跡はひとまずこれで終わりとする。元の後楽園入口に戻り園外に出て今回の終着点水道橋へ向かう。外堀通りに出て神田川沿いに東へ200mも進めば小石川橋の 袂に来る。ここから神田川の支流の日本橋川が分岐している。小石川橋で神田川の南岸に回り、左に折れて日本橋川に架かる三崎橋を渡る。ほんの100m程で行楽橋の袂に来れば終着点の水道橋駅はもう目の前だ。

袂に来る。ここから神田川の支流の日本橋川が分岐している。小石川橋で神田川の南岸に回り、左に折れて日本橋川に架かる三崎橋を渡る。ほんの100m程で行楽橋の袂に来れば終着点の水道橋駅はもう目の前だ。 因みに水道橋駅は明治39年に開業した駅で、駅前の神田川に架かる橋の名を水道橋と称することに由来する。江戸時代、現水道橋からすぐ下流に神田上水の懸樋があった。すなわち神田川に木製の樋を架け、神田上水の水を通し、神田、日本橋方面に給水していた。明治34年(1901)まで江戸・東京市民に飲み水を供給し続け、日本最古の都市水道として大きな役割を果たした。(完)

2022-12-13 08:15

nice!(1)

コメント(0)

コメント 0