西洋美術研究者が語る「日本美術は面白い」 №94 [文芸美術の森]

東洲斎写楽の役者絵

美術ジャーナリスト 斎藤陽一

第1回 はじめに~写楽登場~

美術ジャーナリスト 斎藤陽一

第1回 はじめに~写楽登場~

≪謎の絵師・東洲斎写楽≫

東洲斎写楽は「謎の絵師」と言われます。江戸時代、寛政年間のわずか10カ月ほどの短い期間に、役者絵を中心に百数十点の浮世絵を描き、忽然と姿を消した絵師だからです。

しかし写楽の残した絵の衝撃力は強く、現在では、世界的に名の知られた浮世絵師となっています。

しかし写楽の残した絵の衝撃力は強く、現在では、世界的に名の知られた浮世絵師となっています。

今回から、写楽の残した「役者絵」を次々と紹介していきますが、昭和以降にかまびすしかった様々な「写楽別人説」を深追いすることなく、写楽が最も力を発揮した時期の第1期作品を中心に、その特質と魅力を語っていきたいと思います。

写楽を世界に知らしめた最も早い時期の「評伝」は、ドイツ人研究者のユリウス・クルトが1910年(明治43年)に書いたものでした。その中で「写楽は、レンブラント、ベラスケスと並ぶ世界の三大肖像画家」と賞讃しています。

クルトのこの「評伝」は西欧で評判になり、これを機に、多くの写楽作品が海外に流出してしまいました。

注目すべきは、この本の中でクルトは「写楽は、阿波藩お抱えの能役者・斎藤十郎兵衛」と書いていること。実証的な写楽研究を行っている江戸文学研究者の中野三敏氏によれば、このことは「江戸後期から明治、大正期頃までは定説とされていた」とのことです。

クルトのこの「評伝」は西欧で評判になり、これを機に、多くの写楽作品が海外に流出してしまいました。

注目すべきは、この本の中でクルトは「写楽は、阿波藩お抱えの能役者・斎藤十郎兵衛」と書いていること。実証的な写楽研究を行っている江戸文学研究者の中野三敏氏によれば、このことは「江戸後期から明治、大正期頃までは定説とされていた」とのことです。

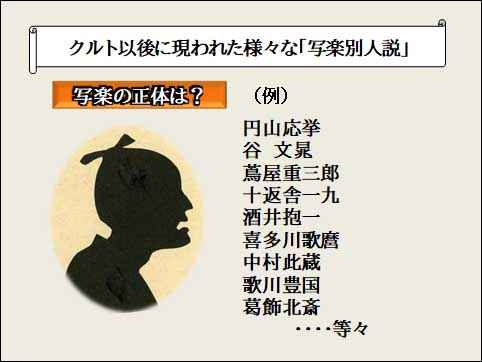

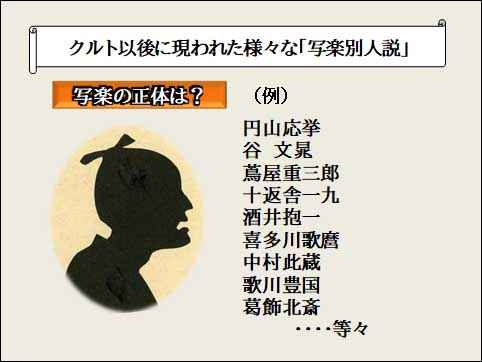

ところが、特に昭和に入ってから、それとは別の人物を「写楽」だとする「写楽別人説」が様々に登場したのです。

諸氏によるたくさんの「写楽別人説」の中からいくつかの例をあげると、下図のとおりですが、ここではそのひとつひとつを追うのは止めたいと思います。

諸氏によるたくさんの「写楽別人説」の中からいくつかの例をあげると、下図のとおりですが、ここではそのひとつひとつを追うのは止めたいと思います。

現在では、江戸文学研究者の中野三敏氏や、長年写楽を研究してきた内田千鶴子氏らによる信頼性の高い文献や資料の発掘、解析によって、「写楽は、阿波藩蜂須賀家に仕えた士分の能役者、斎藤十郎兵衛」という見解に定まりつつあります。

≪写楽のデビューと活動期間≫

写楽デビューのきっかけは、寛政6年(1794年)5月、江戸で華々しく行われた「都座」「桐座」「河原崎座」三座による歌舞伎興行でした。

この時期、幕府の「寛政の改革」による締め付けや続発する天災や火災、それによる不況などによって、幕府公認の三座であった「中村座」「市村座」「森田座」は倒産や閉鎖に追い込まれ、興行できない状況でした。

その時、幕府公認の江戸三座から興行権を譲り受け、新たに名乗りを上げたのが「控え櫓」と呼ばれる「都座」「桐座」「河原崎座」だったのです。江戸歌舞伎の再興を願った三座は、寛政6年5月に華々しい興行を企画しました。

この時期、幕府の「寛政の改革」による締め付けや続発する天災や火災、それによる不況などによって、幕府公認の三座であった「中村座」「市村座」「森田座」は倒産や閉鎖に追い込まれ、興行できない状況でした。

その時、幕府公認の江戸三座から興行権を譲り受け、新たに名乗りを上げたのが「控え櫓」と呼ばれる「都座」「桐座」「河原崎座」だったのです。江戸歌舞伎の再興を願った三座は、寛政6年5月に華々しい興行を企画しました。

これを好機と見た敏腕プロデューサーの版元・蔦屋重三郎は、世に知られていない無名の絵師を起用するという大勝負に出でました。この絵師が「東洲斎写楽」です。

かくして起用された「東洲斎写楽」は、寛政6年(1794年)5月のデビューから寛政7年(1795年)1月までの約10カ月間、4回にわたる歌舞伎興行に合わせてたくさんの絵を描き、忽然と姿を消したのです。(注:当時「陰暦」なので寛政6年には閏11月があった)

かくして起用された「東洲斎写楽」は、寛政6年(1794年)5月のデビューから寛政7年(1795年)1月までの約10カ月間、4回にわたる歌舞伎興行に合わせてたくさんの絵を描き、忽然と姿を消したのです。(注:当時「陰暦」なので寛政6年には閏11月があった)

この4回の興行が進むにつれて、写楽の画風も変わっていきました。研究者たちは、これを「第1期」「第2期」「第3期」「第4期」と分類しています。

このうち、世間に最も衝撃を与えたのは「第1期」作品。写楽は、役者の顔をクローズアップで描いた「大首絵」28点をひっさげて初登場、これが江戸っ子たちの評判となったのです。

このうち、世間に最も衝撃を与えたのは「第1期」作品。写楽は、役者の顔をクローズアップで描いた「大首絵」28点をひっさげて初登場、これが江戸っ子たちの評判となったのです。

今回の「写楽」シリーズでは、次号から、衝撃的な第1期28点の「大首絵」全部を紹介することに重点を置き、第2期、第3期、第4期は写楽の画風の変化を見る、ということにしたいと思います。

(次号に続く)

2022-11-14 11:44

nice!(1)

コメント(0)

コメント 0