西洋美術研究者が語る「日本美術は面白い」 №93 [文芸美術の森]

≪鈴木春信≪機知と抒情と夢の錦絵≫

美術ジャーナリスト 斎藤陽一

第7回 縁先美人

≪縁側にたたずむ女は≫

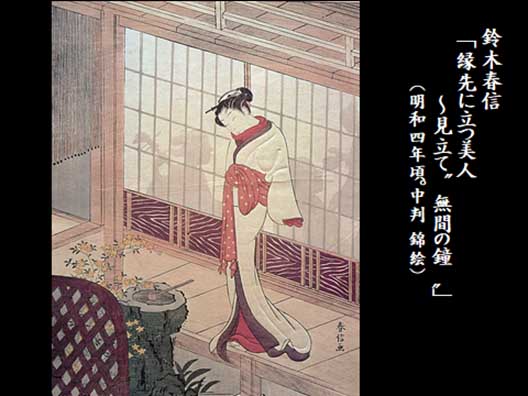

今回は、鈴木春信のこんな絵を紹介します。明和4年ごろに描いた「縁先美人」。副題に「見立て・無間の鐘」とあります。

描かれているのは、白い小袖を着た一人の女。襟にあごを埋めて、物思いにふける姿はさびしそうです。

座敷では、三味線や唄に合わせて盛り上がる宴会の真最中。その様子が障子にシルエットで映っています。

彼女は、宴席を抜け出してきた遊女なのです。

宴席のざわめきと、遊女の孤独な姿が、障子を隔てて対照的に描かれています。

彼女が着ている着物が、ふっくらと膨らんでいることに注目してください。

彼女が着ている着物が、ふっくらと膨らんでいることに注目してください。 ここには、和紙の白い地色を生かして、版木に絵具を塗らずに、摺師が強い圧力をかけて摺る「きめ出し」という技法が使われています。

その結果、ふっくらと柔らかい布の質感と立体感が表現されています。

この絵には「見立て・無間の鐘」(みたて・むげんのかね)という副題がついている通り、これは「見立て絵」なのです。春信は「見立て」の巧みな画家でもありました。

そもそも「見立て絵」というのは、作画の発想や題材を、中国や日本の古典文学や故事、説話、時には中国の古画などに取り、それを、当世風の風俗で描き出したもの。置き換えの機知やパロディなどを楽しむ、知的な趣向の浮世絵です。

この絵は、浄瑠璃「ひらがな盛衰記」の中の「神崎揚屋」(かんざきあげや)の一場を見立てたものです。

この女性は、夫・梶原源太のために廓に身を沈めて遊女となった千鳥(源氏名は「梅が枝」)。

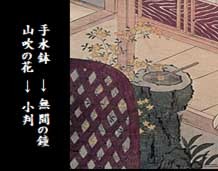

彼女がじっと見つめているのは「手水鉢」(ちょうずばち)と「山吹の花」です。実は、この「手水鉢」が「無間の鐘」に見立てられているのです。

彼女がじっと見つめているのは「手水鉢」(ちょうずばち)と「山吹の花」です。実は、この「手水鉢」が「無間の鐘」に見立てられているのです。 「無間の鐘」とは、これを撞けば現世で財を得られるが、その代わりに来世では「無間地獄」(むげんじごく)に落ちるという伝説の鐘。「無間地獄」は、間断なく様々な苦しみを受けるという最も苦しい地獄です。

遊女梅が枝こと千鳥は、現世での一時的な金銭が得られれば、来世は「無間地獄」に落ちても構わない、というくらい、切羽詰まった状況にいるのです。

このあと、思い余って千鳥が、手水鉢(すなわち「無間の鐘」)を柄杓で打とうとすると、母の密かな計らいにより、二階から小判が降って来て、救われるという物語です。この絵では、小判は「山吹の花」によって暗示されています。

このあと、思い余って千鳥が、手水鉢(すなわち「無間の鐘」)を柄杓で打とうとすると、母の密かな計らいにより、二階から小判が降って来て、救われるという物語です。この絵では、小判は「山吹の花」によって暗示されています。

愁いのただよう抒情味と自然な見立てとを巧みに両立させた春信らしい作品です。

鈴木春信の絵は、一見すると、甘美でロマンチックな印象を受けますが、その奥には、春信の教養と機知が潜んでおり、絵を見る人も、それを楽しんだのです。

鈴木春信が切り開いた清新な錦絵は、このあと、江戸の大衆芸術として大きな花を咲かせ、歌麿、北斎、広重など、たくさんの浮世絵師たちが腕を競い合う時代になります。

この回で「鈴木春信」は終わりとします。

次回からは、わずか10ヵ月という短い活動期間で消えた謎の絵師・東洲斎写楽の役者絵を紹介していきます。

(次号に続く)

2022-10-30 09:27

nice!(1)

コメント(0)

コメント 0