多摩のむかし道と伝説の旅 №83 [ふるさと立川・多摩・武蔵]

多摩のむかし道と伝説の旅

-神田川水辺の道と伝説を巡る旅-

原田環爾

神田川は荒川水系の川で、武蔵野市の吉祥寺駅南にある井の頭池を水源に、東南東方向に流下する。杉並区を抜け中野区入ると善福寺川を吸収し北東方向に転じる。中野区と新宿区の区境を進み、東中野駅の東で中央・総武線の高架をくぐると川筋は大きく東へ転じる。妙正寺川のかつての合流点下落合を通り、高田馬場駅をかすめた後、新宿区と豊島区・文京区の区境を東流し、飯田橋で外濠と合し、水道橋、御茶ノ水を経て隅田川へと注ぐ全長約25kmの川である。江戸時代は神田上水と呼ばれ、我国で最初の本格的な上水道であり、江戸の武家や庶民に貴重な飲料水を供給した。

徳川家康が江戸に入府すると、幕府は膨張する江戸の住民の飲料水を安定的に確保するため、家臣の大久保藤五郎忠行に命じて水源を探索させた。藤五郎ははじめ小石川から水を取水し神田方面に流す小石川上水を開削した。藤五郎はその功績により家康から主水の名を貰っている。しかし小石川上水は規模も小さく、更に何本かの川筋を調査した結果、7箇所の湧水があると言われた井の頭池に目をつけ、寛永年間(1624~1644)井の頭池から流れ出る神田川を文京区関口の大滝橋付近に大洗堰と呼ばれる堰を築いて取水し、水路を開削して導水し、水道橋付近で神田川を懸樋で渡らせ、後は地下の木樋などを使って神田地区等の江戸市中を縦横に水をひいた。これが神田上水である。

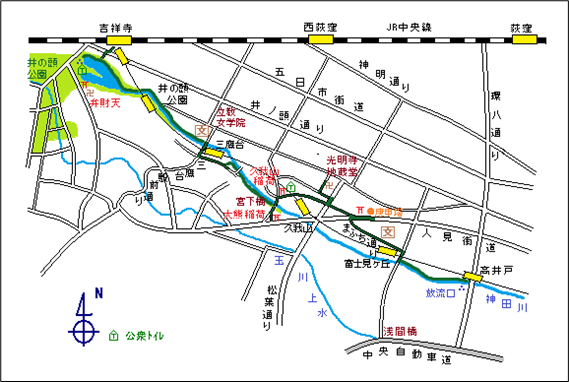

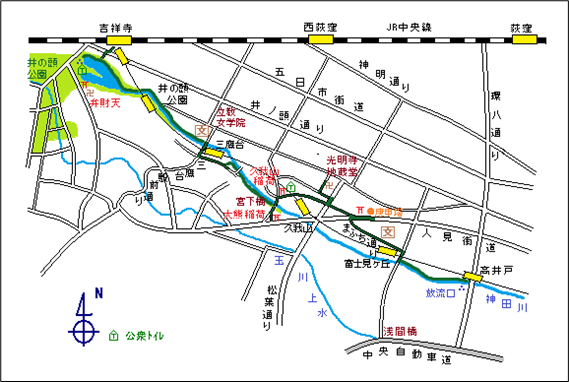

今回は多摩から都心に至る神田川水辺の道を、3つの区域に分けて実踏した記録を紹介する。すなわち井の頭池から明大付近までの多摩郊外上流域、東中野・西新宿周辺の都心中流域、東中野から水道橋へ至る都心下流域の順に記述する。。

■井の頭池から明大付近までの多摩郊外上流域

吉祥寺駅の南口から井の頭通りに出る。信号を渡って丸井の右横の路地に入り、洒落た商店の並ぶ賑やかな路地を100mも進めば、緑豊かな樹林で覆われた井の頭公園の入口にくる。園内に入るとすぐ眼の前に七井の池と言われた神田川の水源井の頭池がある。

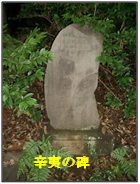

池畔を右へ100mばかり進めば徳川家康が茶の湯として愛でたという湧水「お茶の水」がある。更に池畔を辿れば井の頭の命名の元となった辛夷の碑がある。寛永6年(1629)三代将軍徳川家光がこの地に鹿狩りに来た際、池の水を茶の湯に使ったところなかなかいいので、この池の水を水の王者という意味をこめ、水辺の辛夷の木に小刀で「井の頭」と彫ったという。これが井の頭の地名の起源となった。その辛夷は残念ながら今はない。3文字を刻んだ原木は近くの別当寺の大盛寺に収蔵されていたというが火災で焼失してしまった。

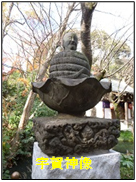

池畔を右へ100mばかり進めば徳川家康が茶の湯として愛でたという湧水「お茶の水」がある。更に池畔を辿れば井の頭の命名の元となった辛夷の碑がある。寛永6年(1629)三代将軍徳川家光がこの地に鹿狩りに来た際、池の水を茶の湯に使ったところなかなかいいので、この池の水を水の王者という意味をこめ、水辺の辛夷の木に小刀で「井の頭」と彫ったという。これが井の頭の地名の起源となった。その辛夷は残念ながら今はない。3文字を刻んだ原木は近くの別当寺の大盛寺に収蔵されていたというが火災で焼失してしまった。 辛夷の碑を後にするとすぐ井の頭弁財天の前に来る。天慶年間(938~946)源氏の祖源経基が創建し、伝教大師が延暦8年(789)作という天女神を祀ったことによるという。正面鳥居の前には参道の階段があり、その階段を上がり切った所に大盛寺があり、その門前には江戸の紫根問屋と紫問屋が寄進した紫燈籠がある。なお同じ場所に近年まで身頭蛇体の宇賀神像があったが、今は弁財天本殿の傍らに移設されている。

辛夷の碑を後にするとすぐ井の頭弁財天の前に来る。天慶年間(938~946)源氏の祖源経基が創建し、伝教大師が延暦8年(789)作という天女神を祀ったことによるという。正面鳥居の前には参道の階段があり、その階段を上がり切った所に大盛寺があり、その門前には江戸の紫根問屋と紫問屋が寄進した紫燈籠がある。なお同じ場所に近年まで身頭蛇体の宇賀神像があったが、今は弁財天本殿の傍らに移設されている。

宇賀神像は日本古来の水神である。井の頭にはこんな伝説がある。昔、今の世田谷辺りに子供のない長者夫婦がいた。弁財天に願をかけたところ可愛い女の子が生まれた。不思議なことに首筋に3枚のうろこがあった。娘が16歳になった時、親子3人で弁財天参りをした。池を見つめていた娘は、やがて両親に自分が池の主であることを告げるや、池に飛び込み白蛇となって消えていった。長者夫婦は嘆き悲しみ、供養に宇賀神像を作ったという。(この項つづく)

宇賀神像は日本古来の水神である。井の頭にはこんな伝説がある。昔、今の世田谷辺りに子供のない長者夫婦がいた。弁財天に願をかけたところ可愛い女の子が生まれた。不思議なことに首筋に3枚のうろこがあった。娘が16歳になった時、親子3人で弁財天参りをした。池を見つめていた娘は、やがて両親に自分が池の主であることを告げるや、池に飛び込み白蛇となって消えていった。長者夫婦は嘆き悲しみ、供養に宇賀神像を作ったという。(この項つづく)2022-08-29 17:30

nice!(1)

コメント(0)

コメント 0