西洋美術研究者が語る「日本美術は面白い」 №88 [文芸美術の森]

≪鈴木晴信≪機知と抒情と夢の錦絵)≫シリーズ

美術ジャーナリスト 斎藤陽一

第2回 読む錦絵「見立て絵」

美術ジャーナリスト 斎藤陽一

第2回 読む錦絵「見立て絵」

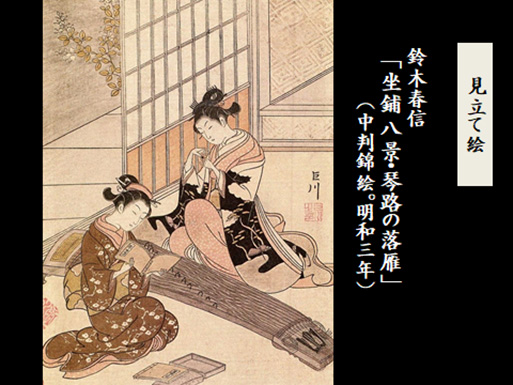

≪琴路の落雁≫

前回紹介した「絵暦」とともに、機知と遊びの精神が持ち込まれた浮世絵のジャンルに「見立て絵」というものがあります。鈴木春信は、当時「見立て絵」のスターでもありました。

この絵は、そのような「見立て絵」のひとつ「坐鋪八景・琴路の落雁」(明和3年)。

場面は、縁側に面した座敷で、この屋敷のお嬢さんが琴に向かい、指に爪をはめて、これから稽古に励もうとしているところ。

その向かいには、琴の曲集(「琴曲集」)を出して、お目当ての曲を探すのを手伝っている侍女

この絵は、「坐鋪八景」というシリーズ名がついた8点からなる「見立て絵」連作の1点で、「琴路の落雁」という題名がつけられています。

その向かいには、琴の曲集(「琴曲集」)を出して、お目当ての曲を探すのを手伝っている侍女

この絵は、「坐鋪八景」というシリーズ名がついた8点からなる「見立て絵」連作の1点で、「琴路の落雁」という題名がつけられています。

そもそも「見立て絵」というのは、作画の発想や題材を、中国や日本の古典文学や故事、説話、時には中国の古画などにとり、それを、当世風の風俗で描き出したもの。置き換えの機知やパロディなどを楽しむ、知的な趣向の浮世絵です。

では、この絵は一体、何を見立てているのか?

この連作のもとになっているのは、先ず、中国山水画の伝統的な画題である「瀟湘八景」(しょうしょうはっけい)であり、次に、それを日本化した「近江八景」です。春信は、このような原材料を、江戸の日常卑近な生活に置き換えています。

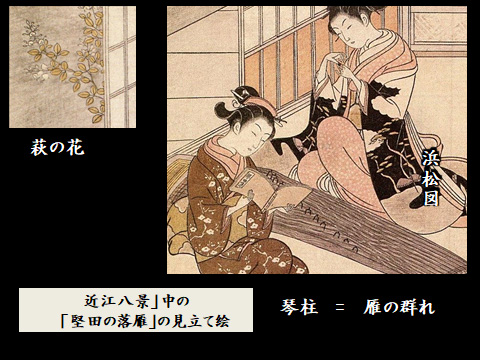

その中で、この絵は、「近江八景」の中の「堅田の落雁」を題材にしています。古来、琵琶湖畔の漁村・堅田は、夕暮れになると戻ってくる雁の群れが美しいということでよく知られたところ。

春信は、雁の群れが飛ぶ姿を、琴の糸を支える「琴柱」(ことじ:琴路)に見立てています。縁側の先には、萩の花が見え、秋の風情を表わしています。

お嬢さんの振袖の模様は、いわゆる「浜松図」。浜辺の松と茅葺の家が描かれ、漁村を暗示しています。

お嬢さんの振袖の模様は、いわゆる「浜松図」。浜辺の松と茅葺の家が描かれ、漁村を暗示しています。

まさに、機知に富んだ「読む錦絵」とも言うべきもので、この絵を見る人も、自らの教養と知識をもとに、これを読み解くことを楽しんだのです。

この絵でも、「春信調」とも言うべき温かみのある中間色が使われ、斜線を組み合わせた構図とあいまって、王朝絵巻に通じる典雅な味わいを生み出しています。

次回は、鈴木春信が、「江戸の評判娘」を描いた錦絵を紹介します。

(次号に続く)

(次号に続く)

2022-08-14 12:46

nice!(1)

コメント(0)

コメント 0