西洋美術研究者が語る「日本美術は面白い」 №87 [文芸美術の森]

鈴木晴信≪機知と抒情と夢の錦絵)≫シリーズ

美術ジャーナリスト 斎藤陽一

第1回 江戸の絵暦ブーム

美術ジャーナリスト 斎藤陽一

第1回 江戸の絵暦ブーム

≪絵暦交換会の流行≫

今回からしばらくの間、江戸時代中期に錦絵の世界に新風を吹き込んだ鈴木春信の作品を鑑賞していきます。鈴木春信は、これまで取り上げた歌麿、北斎、広重に先立って、明和年間(1764~70年)に活躍した浮世絵師です。

鈴木春信(1725?~70)が脚光を浴びるきっかけとなったのは、明和年間に江戸で大流行した「絵暦」の交換会でした。

まず、江戸時代の暦はどんなものだったのか、を知っておきたいと思います。

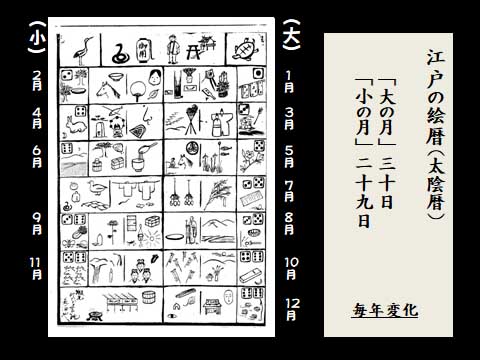

江戸時代は、「太陰暦」が用いられたため、30日ある「大の月」と、29日ある「小の月」の順番が、毎年、変化しました。

そのため、毎年、「月」の大小を記した暦が必要とされました。これを「絵」の中に記したものが「絵暦」(えごよみ)です。

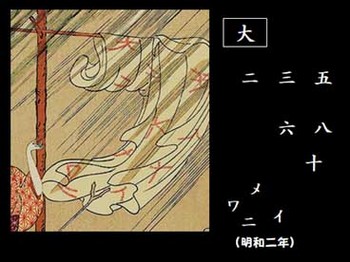

下図は、そんな「絵暦」のひとつです。これは、比較的わかりやすく実用的な絵暦の例で、右側の縦の列に「大の月」が、左側の縦列には「小の月」が並び、それぞれの月は、サイコロの目(数字)で判る仕組みになっています。

当時、江戸の裕福な階層の人たちの間では、新年のあいさつに、その年の大小の月を記した美しい「絵暦」を配る、という習慣がありました。

これがついに、明和期のはじめには、暦としての実用を離れて、その図柄の優劣を競い合う「絵暦交換会」となって、大流行します。

「より美しい絵暦を制作し、自慢したい」「自分の絵暦を交換会に出して、より豪華な絵暦を手に入れたい」という人たちが競い合うようにして、絵師たちに「絵暦」の制作を注文しました。この競い合いの中から、木版多色摺り技法を用いた「錦絵」が大きく開花し、その第一人者となった絵師が鈴木春信でした。

≪あれ、夕立が・・・暦はどこに?≫

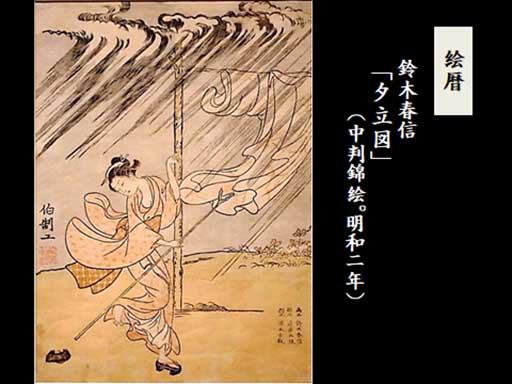

冒頭に掲げた絵は、春信が描いた「絵暦」のひとつ「夕立図」(明和2年)です。

にわか雨が降って来たので、若い娘があわてて洗濯物を取り込もうとしていますが、あまりに急いだため、片方の下駄が脱げてしまった。それどころか、着物が風にあおられて、胸や足があらわになってしまった・・・

にわか雨が降って来たので、若い娘があわてて洗濯物を取り込もうとしていますが、あまりに急いだため、片方の下駄が脱げてしまった。それどころか、着物が風にあおられて、胸や足があらわになってしまった・・・ その華奢な身体つきや仕草からは、若い娘らしい、ほんのりとした色香が匂いたちます。

「錦絵」(多色摺り木版画)とは言え、春信が用いる色彩は、抑制の効いた中間色が中心となり、品のいい画面になっています。

このような華奢な人体の描き方や、洗練された彩色が、春信独特の画風です。

このような絵を見るだけでも、なかなか楽しいのですが、では、どこが「絵暦」なのか?

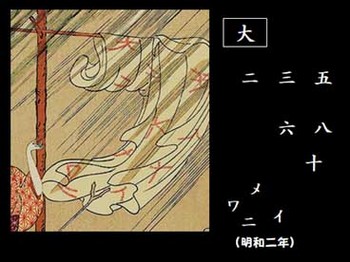

実は、干されている着物の図柄に、「月の大小」が分かるようなしるしが描かれているのです。

裾の部分に「メイワニ」、つまり「明和二年」。

袖の上部に「大」の字。つまり、ここには「大の月」が記されているという表示。

その下あたりから、「二・三・五・六・八・十」という数字。

これにより、「明和2年の大の月は2月、3月、5月、6月、8月、10月」ということが分かり、「小の月」が描かれていなくても、これで分る仕掛けです。

ここには、美しい錦絵の中に、あえて「判じ物」のように描かれた暦を読み取るという、江戸の通人たちの遊びと洒落の精神が感じられます。

明和年間の「絵暦交換会」のブームが去った後も、その競い合いの中から生まれた「錦絵」の技法が、その後の浮世絵の発展に大きく寄与しました。

次回は、これまた、機知と遊びの精神が持ち込まれた鈴木春信の「見立て絵」を紹介します。

(次号に続く)

2022-07-29 08:50

nice!(0)

コメント(0)

コメント 0