西洋美術研究者が語る「日本美術は面白い」 №58 [文芸美術の森]

歌川広重≪東海道五十三次≫シリーズ

美術ジャーナリスト 斎藤陽一

第9回 「蒲原夜之雪」

≪駿河に大雪!?≫

今回紹介するのは広重の「東海道五十三次」の第16図「蒲原夜之雪」です。このシリーズ全作品の中でも名作と言われる一枚です。

この図の前に配された「吉原左富士」(第15図)では、富士山が褐色の夏の姿に表されていましたが、次の宿場であるこの「蒲原」では、一転して冬の光景、それも雪景色となっています。意表をついた場面転換です。

蒲原は駿河国、現在の静岡県静岡市清水区にある地域です。この地方の気候は温暖で、こんな大雪となることはまずありません。それを、なぜ広重は、このような雪景色としてしまったのか?

広重の全体構想では、「東海道五十三次」では、様々な人物を描き分けるだけでなく、日本の四季の移ろいをも織り込もうという意図がありました。

第1図の「日本橋朝之景」から描き始めてここまで、各宿場を舞台に、朝・昼・夜などの一日の時刻の違いを描いてきました。季節ははっきりしていないものもありますが、明らかに「冬」にあたる場面は描いていません。

そこで、このあたりで「冬」の場面を織り込みたい、と思ったのでしょう。そして「最も冬らしい場面は“雪景色”だ」と考えたのだと思います。

ところが、駿河はまことに気候温暖な地域で、蒲原でこのような積雪が見られるわけではない。そのことは広重も承知していた。

だからと言って、東海道全域を眺めまわしても、関ヶ原あたりには時に積雪が見られるものの、これほどの大雪が降り積もるところは見あたらない。しかし、この辺で季節の変化をつけたい。後半に「冬景色」を持っていくわけにはいかない・・・

おそらく広重はそのように考えて、思い切ってこの「蒲原」を「雪景色」として描いたのでしょう。

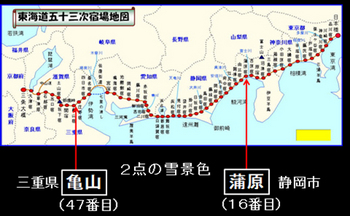

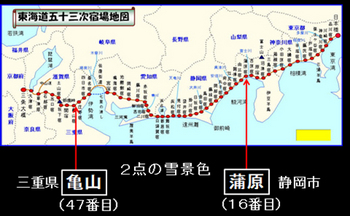

「東海道五十三次」全55図の中で、もう1点、「雪景色」の場面があります。それは終盤に近い第47図「亀山・雪晴」(現三重県)です。(下図参照)

そこでも広重は同じように「そろそろ終わりに近づいているから、この辺でまた雪景色にしたい」と考えたのでしょう。

ですから、この「雪景色」は現実をそのまま写したものではありません。言わば「芸術的虚構」とも言うべきものです。

実はこのことは、広重が創り出した「風景画」全般にあてはまることです。現代の私たちは、「東海道五十三次」にしろ、北斎の「富嶽三十六景」にしろ、とかく、「画家が実際に見た現実を写しとったもの」と思いがちですが、必ずしもそうではありません。

「雪月花:せつげっか」という言葉がありますね。これは、具体的には、冬の雪、秋の月、春の桜を指すことばですが、それだけではなく、日本の自然美を象徴するひとまとめの表現です。言い換えれば、自然の変化や季節のうつろいに繊細に感応する日本人の感性を象徴させた言葉と言うこともできます。当然ながらそれは、広重が持っていた感性でもあり、彼は具体的なモチーフを題材としながらも、そのような感性を働かせて、独自の絵画世界を創造したのです。

だからこそ、時代を超えて、これを見る私たち日本人の心に沁み入り、その世界に共感できるのです。

≪会者定離(えしゃじょうり)~出会いと別れ・旅の本質~≫

もう少し、絵の世界に踏み入ってみましょう。

夜に入っても、雪は降りしきっており、家々はぴたりと雨戸を閉じている。夜道を照らすのは雪明りのみ。その道を3人の人物が歩いていく。

夜に入っても、雪は降りしきっており、家々はぴたりと雨戸を閉じている。夜道を照らすのは雪明りのみ。その道を3人の人物が歩いていく。 右の二人は坂道を上っている。前の男は、旅用の菅笠をかむり、油紙をまとい、小田原提灯を下げているので、長旅をする旅人でしょう。そのうしろは、蓑笠つけた農民のようにも見えますが、あるいは小さな旅に出た旅人かも知れません。二人の笠や背中には雪が積もっている。例によって表情を笠で隠して見えなくしていますが、身体を屈めた姿勢には、寒さに凍えながら雪道をたどってきたことが暗示されます。

左には、坂を下っていく一人の男がいる。唐傘をかざし、杖をつき、ドテラのようなものを羽織って、高下駄でとぼとぼと歩いています。何か用足しがあって、雪の中を出てきた土地の人かも知れない。この人物も傘ですっぽりと顔を隠しています。

これらの人物たちのポーズや、顔を隠す描き方によって、しんしんと雪が降りしきる夜の静けさが一層深まります。

さらに、右の二人と左の一人は、この場面のほんの少し前に雪道で出会い、すれ違ったはずです。その時に「こんばんは」「冷え込みますね」「お気をつけて」などと言葉を交わしたかも知れない。そして出会いの次の瞬間には、お互いに背中を見せて違うところに歩み去ってゆく。“すれ違っては別れていく”ここに「旅の本質」があります。

広重は「東海道五十三次」の多くの図の中で、道行く人のすれ違い、すなわち「出会いと別れ」を意識的に描いています。このような描写によって、旅というものの非日常性と寂寥感は極まります。

ここには、仏教で言う「会者定離:えしゃじょうり」(会う者は必ず別れる)や、茶道の精神性を説く「一期一会:いちごいちえ」(今会う人は生涯に二度と会えないと思って接する)などという思いが反映しているかも知れません。

が、広重にとって、もっと身近にあったのは、敬愛する漂泊の俳人・芭蕉だったと思います。たとえば、芭蕉が「奥の細道」の冒頭に書いている言葉が脳裏に去来していたかも知れません。

「月日は百代の過客にして、行き交ふ年もまた旅人なり。船の上に生涯を浮かべ、馬の口をとらえて老いを迎ふる者は、日々旅にして旅を栖(すみか)とす。古人も多く旅に死せるあり。」

広重の芭蕉への追慕については、次回に紹介する「丸子名物茶店」(第21図)のところでまた触れます。

この「蒲原夜之雪」の色彩についてひとこと。

広重は、空や山々、木々、家々、山道などは墨の濃淡と白色で描き、墨絵の趣きにして、すべての音を吸収してしまう雪の夜の静寂を表現しています。しかし、山道を歩く人物たちには僅かながら青・黄・茶色を施し、墨絵世界の中の効果的なアクセントとしています。

近代までの西洋絵画では、フランドル絵画の中の「季節絵」のように雪景色を描いた絵は結構たくさんありましたが、このような繊細な日本的感性を反映した雪の日の情緒を描いたものはほとんどありませんでした。だいたい西洋においては、「雪」は好まれない自然現象であり、「雪は自然の病気」などという言葉もあるほど、繊細な美意識の対象ではありませんでした。

ところが、伝統的な絵画にあきたらず、新しい絵画をめざしていた印象派の画家たちは、西洋的美学とは異質な美意識に満ちている日本絵画、特に浮世絵に衝撃を受けました。

浮世絵の持つ本質を理解しようとしたモネやピサロなどは、情緒あふれる雪景色を盛んに描いた浮世絵にならって、しばしば雪の風景を自分の感性によって描こうとしました。

モネは雪が降ると外に飛び出し、その時刻の光が雪に反映する世界を色彩でとらえる、という描き方をしました。その結果、私たち日本人が見ても、雪の日の風情がしみじみと感じられる絵画世界になっています。

印象派と浮世絵の関係を話し出すと長くなりそうなので、ここでは私が好きな一枚、モネの「かささぎ」と題する雪景色を示すにとどめて、今回は終わりとします。

次回は、「丸子名物茶店」(第21図)を紹介します。

2021-05-14 16:42

nice!(1)

コメント(0)

コメント 0