西洋美術研究者が語る「日本美術は面白い」 №39 [文芸美術の森]

葛飾北斎≪富嶽三十六景≫シリーズ

美術ジャーナリスト 斎藤陽一

第5回 「東海道金谷ノ不二」

≪越すに越されぬ大井川≫

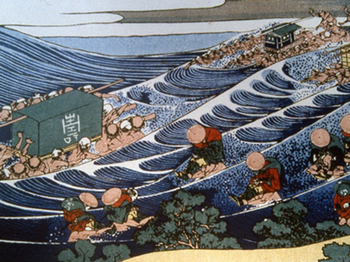

北斎は、海や川、滝と言った「水」が大好きな画家です。この「東海道金谷ノ不二」では、大井川を渡る人々の様子とそれを遠くから見つめる富士山を描いています。

題名にある「金谷」は、東海道の宿場町のひとつで、遠江国(現在の愛知県)、大井川の西岸にありましたが、この絵では、画面の手前、こちら側に描かれています。対岸は、駿河国(現在の静岡県)の宿場町・島田です。つまり、金谷側から見て、大井川を渡って来る人々を描いています。

江戸幕府は、防衛上、大井川の架橋を許さず、渡し船さえ禁止としました。そのため、大井川を渡ろうとする旅人は、川越人足を雇い、その肩に乗って渡らなければなりませんでした。豊かな階層の人は、蓮台に乗って渡ることも出来たし、荷物を蓮台に載せることも出来ました。この絵には、籠ごと蓮台に乗っている様子も描かれていますが、この籠の主は身分の高い武士でしょう。

大井川はもともと水量の多い大河の上、大雨が降るとさらに増水し、川止めになることもしばしば。そうなると旅人は「足止め」となり、河畔の宿場で水が引くまで何日も待たなければならない。そのため、大井川は、「箱根八里は馬でも越すが、越すに越されぬ大井川」と唄われるほど、東海道屈指の難所とされたのです。

ちなみに、人足の料金は、その日その日の水量によって異なっていたそうです。

川を渡ることが出来る時間は、明け六つから暮れ六つまでの間。朝、「川庄屋」という役人が川の状態を確認して、その日の渡し賃を決めていました。川の水が人足の股の位置にある「股通し」の時には48文、以下、「帯下通し」「帯上通し」「乳通し」「脇通し」と5段階に分かれ、人足の脇のあたりに水が達する「脇通し」の渡し賃は94文でした。そして「脇通し」を超えてしまうと「川止め」となる、という具合でした。

川を渡ることが出来る時間は、明け六つから暮れ六つまでの間。朝、「川庄屋」という役人が川の状態を確認して、その日の渡し賃を決めていました。川の水が人足の股の位置にある「股通し」の時には48文、以下、「帯下通し」「帯上通し」「乳通し」「脇通し」と5段階に分かれ、人足の脇のあたりに水が達する「脇通し」の渡し賃は94文でした。そして「脇通し」を超えてしまうと「川止め」となる、という具合でした。

北斎が描いているのは、水量たっぷりに大きくうねりながら流れる大井川を、懸命に渡ろうとしている人々の様子です。川越しの大変さを表現するために、流れを誇張気味に描いています。

激しい流れの中を、人足は旅人を肩車し、足首をしっかりと押さえて、川の中を進んでいく。旅人は、背中をかがめて人足にしがみつく。籠や大きな荷物は蓮台に載せて大勢でかつぎ、後ろからも支えながら川を渡っている。油断すれば、激しいうねりに押し流されてしまうから、皆、必死・・・

激しい流れの中を、人足は旅人を肩車し、足首をしっかりと押さえて、川の中を進んでいく。旅人は、背中をかがめて人足にしがみつく。籠や大きな荷物は蓮台に載せて大勢でかつぎ、後ろからも支えながら川を渡っている。油断すれば、激しいうねりに押し流されてしまうから、皆、必死・・・ そんな、川の大きなうねりと人間たちの苦闘を、遠くから富士山が静かに見守っています。この絵の中には、百人以上の人間たちが描かれており、「富嶽三十六景」中、最も登場人物の多い作品となっています。そのため、これまでに紹介した、人間を一人も描いていない

凱風快晴」や「山下白雨」などに比べると、にぎやかな感じを受けますね。

しかし、ここにも“「動」(水流と人間たちのたたかい)と「静」(不動の霊峰富士)”

という対比が意図されています。

凱風快晴」や「山下白雨」などに比べると、にぎやかな感じを受けますね。

しかし、ここにも“「動」(水流と人間たちのたたかい)と「静」(不動の霊峰富士)”

という対比が意図されています。

≪現代的なデザイン感覚≫

「構図」に注目すると、そのような意図にそった造形上の工夫が見てとれます。

手前の金谷側の河岸の盛り上がるようなカーブは、その上の、川のうねりとなって波及し、さらに向こう岸の堤防のカーブに呼応しています。

この折り重なるようなうねりの曲線が奏でるクレッシェンドの協奏の中で、旅人たちがかぶる丸い笠がスタッカートのリズムを刻む。人足の周りには小さなしぶきが白い斑点状に飛び散り、波をかき分けて進む懸命な動きを暗示している・・・このような工夫により、大きな動感と緊迫感が生まれています。

霊峰富士は、それらの上に超然と屹立している。まさに「動vs静」、「俗vs聖」という対比ですね。

この折り重なるようなうねりの曲線が奏でるクレッシェンドの協奏の中で、旅人たちがかぶる丸い笠がスタッカートのリズムを刻む。人足の周りには小さなしぶきが白い斑点状に飛び散り、波をかき分けて進む懸命な動きを暗示している・・・このような工夫により、大きな動感と緊迫感が生まれています。

霊峰富士は、それらの上に超然と屹立している。まさに「動vs静」、「俗vs聖」という対比ですね。

「色彩」にも注目しましょう。

この絵でも、北斎は、舶来の青色染料「ベロ藍」(ベルリン藍)を濃淡に使い分けて、川のうねりを効果的に表現しています。この藍色の鮮やかな配色と大胆な構図により、この絵からは、今、私たちが見ても「旅のポスターなんかに使えるな」と思わせるような現代的なデザイン感覚が感じられます。

次回は、北斎「富嶽三十六景」より「甲州石班沢」を紹介します。

2020-07-30 12:10

nice!(1)

コメント(0)

コメント 0