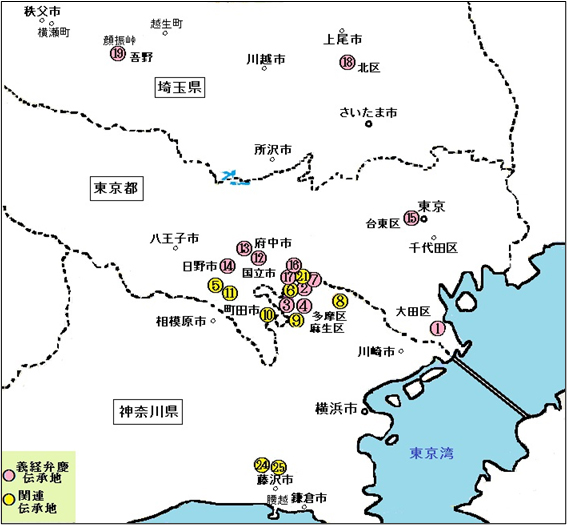

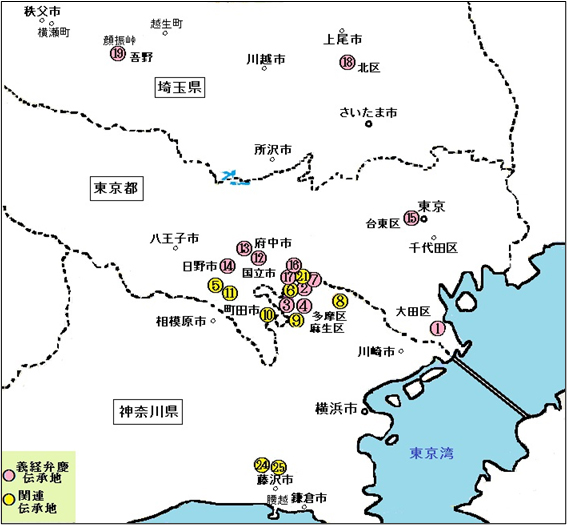

多摩のむかし道と伝説の旅 №41 [ふるさと立川・多摩・武蔵]

多摩周辺の義経伝承路を巡る 2

原田環爾

次に鎌倉参陣後から平氏追討出陣までの時期と思われるものに、川崎市多摩区菅の子之神社がある。(図⑦)義経が当社に参籠した折、保元の乱で鎮西八郎為朝が父義朝に向けて放った矢を携え納めたという。同じく多摩区の長尾には妙楽寺という寺がある。(図⑧)

治承4年(1180)義経の実兄の阿野全成(幼名今若)がこの寺の住職になっている。また麻生区の月読神社辺りは義経の家臣亀井六郎の亀井城があったという。(図⑨)更に町田の能ヶ谷にはその亀井六郎が三輪七面山から放った矢が届いたという矢崎橋がある。(図⑩)

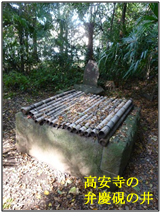

治承4年(1180)義経の実兄の阿野全成(幼名今若)がこの寺の住職になっている。また麻生区の月読神社辺りは義経の家臣亀井六郎の亀井城があったという。(図⑨)更に町田の能ヶ谷にはその亀井六郎が三輪七面山から放った矢が届いたという矢崎橋がある。(図⑩)その後の義経は頼朝の平氏追討の命を受け西国へ下り、一ノ谷、屋島、壇ノ浦と平氏を打ち破り、後白河法皇から官位を授かることになる。ところがこれが兄頼朝の怒りを買い、鎌倉入りを拒否され腰越で足止めをくらい兄の許しを待つ日々となる。その頃の伝説と思われるものが多摩にある。ひとつは府中市の高安寺。(図⑫)本堂の裏庭に弁慶硯の井と称する井戸がある。義経一行がこの寺で大般若経を写経し、使

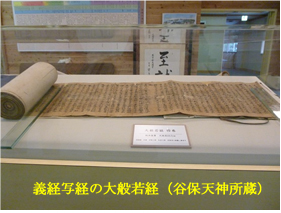

った硯をこの井戸で洗ったという。いまひとつは国立の谷保天満宮(図⑬)である。別当である安楽寺で写経した大般若経四巻を奉納したという。宝物館にはその現物が保存されている。

った硯をこの井戸で洗ったという。いまひとつは国立の谷保天満宮(図⑬)である。別当である安楽寺で写経した大般若経四巻を奉納したという。宝物館にはその現物が保存されている。やがて義経は頼朝に命を狙われ、奥州平泉の藤原氏のもとへの逃避行となるが、この道筋としていくつかの伝説がある。東京都台東区の境稲荷神社に弁慶鏡ヶ井戸と称する井戸がある。(図⑮)奥州へ向かう途中、弁慶が井戸を見つけて喉を潤したという。一方多摩の日野市には隠れ穴公

園というものがある。(図⑭)奥州へ逃れる途中、この地の横穴に隠れたという。また川崎市多摩区の菅に旧三沢川に架かる指月橋という小橋がある。(図⑯)この橋まで来たところ橋板が朽ちて穴が開いていたので安全のため義経が馬から降りた。ふと空を見上げると満月が輝いていたので思わず満月を指して感嘆の言葉を発したという。またその指月橋の近くに寿福寺という寺がある。(図⑰)一行がこの寺に立ち寄り大般若経を写経したという。そのほかさいたま市北区の神明神社(図⑱)には義経の箸立て伝説というものがある。奥州へ下る途中、当地で休息し食事をした折に刺した箸が芽を出し大杉になったという。杉は既に枯れて切り株のみになっている。また飯能市吾野の顔振峠(図⑲)と称する峠がある。義経があまりの景色の良さに顔を振り振り登ったということからこの名がある。

園というものがある。(図⑭)奥州へ逃れる途中、この地の横穴に隠れたという。また川崎市多摩区の菅に旧三沢川に架かる指月橋という小橋がある。(図⑯)この橋まで来たところ橋板が朽ちて穴が開いていたので安全のため義経が馬から降りた。ふと空を見上げると満月が輝いていたので思わず満月を指して感嘆の言葉を発したという。またその指月橋の近くに寿福寺という寺がある。(図⑰)一行がこの寺に立ち寄り大般若経を写経したという。そのほかさいたま市北区の神明神社(図⑱)には義経の箸立て伝説というものがある。奥州へ下る途中、当地で休息し食事をした折に刺した箸が芽を出し大杉になったという。杉は既に枯れて切り株のみになっている。また飯能市吾野の顔振峠(図⑲)と称する峠がある。義経があまりの景色の良さに顔を振り振り登ったということからこの名がある。平泉へ逃れたものの頼りとした藤原秀衡の死で状況は一変、跡目を継いだ泰衡の裏切りでついに最期を迎える。終焉に伴う伝説として、神奈川県藤沢に白旗神社がある。(図24)義経の首実検が腰越でなされたが、夜

に首が当地に飛んできた。そこで頼朝は白旗明神として義経を祀ったという。また当社の近くに義経首洗い井戸と称する井戸がある。(図25)首実検後、片瀬の浜に捨てられた首が、潮にのって境川を遡りこの地に漂着した。それを里人が拾い上げて井戸で洗ったという。他に関連する伝説として、八王子の唐木田に義経の母常盤御前がやってきて庵を結んだが、義経の悲報を聞いて庵に火を放ち亡くなったという。また川崎市多摩区の菅薬師堂(図21)には義経の母常盤御前の守護仏が祀られているとの話がある。そのほか埼玉県の栗橋には義経の愛妾静御前の墓という静女墳がある。義経を追ってやってきたが、悲報を知ると病に倒れこの地に葬られたという。

に首が当地に飛んできた。そこで頼朝は白旗明神として義経を祀ったという。また当社の近くに義経首洗い井戸と称する井戸がある。(図25)首実検後、片瀬の浜に捨てられた首が、潮にのって境川を遡りこの地に漂着した。それを里人が拾い上げて井戸で洗ったという。他に関連する伝説として、八王子の唐木田に義経の母常盤御前がやってきて庵を結んだが、義経の悲報を聞いて庵に火を放ち亡くなったという。また川崎市多摩区の菅薬師堂(図21)には義経の母常盤御前の守護仏が祀られているとの話がある。そのほか埼玉県の栗橋には義経の愛妾静御前の墓という静女墳がある。義経を追ってやってきたが、悲報を知ると病に倒れこの地に葬られたという。以上が多摩及び多摩周辺に伝わる義経伝説であるが、以下にその伝承路の一つとして百合ヶ丘周辺の義経ゆかりの道を実踏してみよう。小田急小田原線の読売ランド前駅を出発し、沿線北側に横たわる丘陵地帯を高石から万福寺地区を経て古沢の里道へと義経・弁慶ゆかりの社寺を辿る。帰路は五月台駅に至るものとする。(つづく)

2020-05-12 14:49

nice!(1)

コメント(0)

コメント 0