西洋美術研究者が語る「日本美術は面白い」 №31 [文芸美術の森]

シリーズ≪琳派の魅力≫

美術ジャーナリスト 斎藤陽一

第31回: 酒井抱一「夏秋草図屏風」 その3

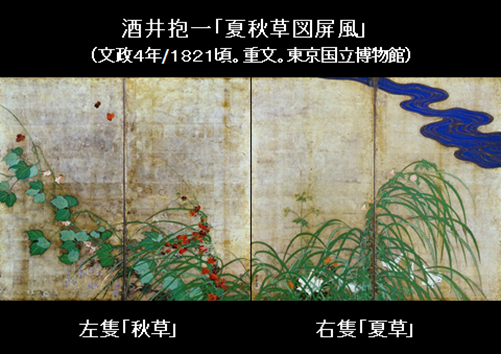

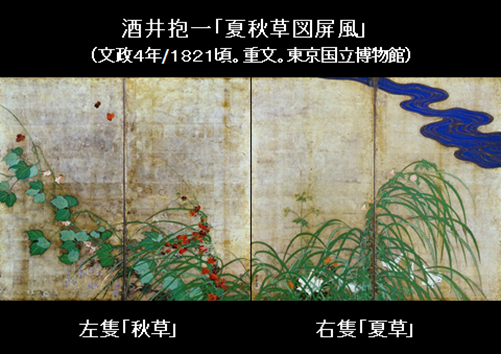

(1821年頃。二曲一双。重文。各164.5×181.8cm。東京国立博物館)

美術ジャーナリスト 斎藤陽一

第31回: 酒井抱一「夏秋草図屏風」 その3

(1821年頃。二曲一双。重文。各164.5×181.8cm。東京国立博物館)

≪「無常の美学」≫

第29回から、酒井抱一の代表作「夏秋草図屏風」が描かれたいきさつと、抱一が絵師になるまでの生い立ちをお話ししてきましたが、今回は、この屏風絵をじっくりと見てみたいと思います。

抱一は、この絵において、背景を「総銀地」にしています。おそらく、この屏風の表に描かれていた尾形光琳作「風神雷神図」の「金地」との対比をねらったとも考えられますが、もともと渋い銀色は抱一の好みだったようです。

それに加えて、日本絵画では、「銀地」は伝統的に「月」、あるいは「月光」を暗示する色でした。つまり、この絵で表わされているのは、月明かりに照らされた夜の世界ということです。確かに、風雨が荒れ狂ったあとに月が出て、その光が地上の草花を幽かに照らしている、という夜の冷涼な感じが伝わってきますね。

それに加えて、日本絵画では、「銀地」は伝統的に「月」、あるいは「月光」を暗示する色でした。つまり、この絵で表わされているのは、月明かりに照らされた夜の世界ということです。確かに、風雨が荒れ狂ったあとに月が出て、その光が地上の草花を幽かに照らしている、という夜の冷涼な感じが伝わってきますね。

酒井抱一ら琳派の専門家である玉蟲敏子氏の研究によれば、抱一は、若い頃から中国の古典『老子』に親しんでおり、その第23章にある言葉:

「飄風(ひょうふう)飄風は朝を終えず 驟雨(しゅうう)驟雨は日を終えず」

(つむじ風は朝まで続かず、にわか雨も一日中は続かない:永続するものは何も

ないとの意)

をもじって、「中秋良夜 飄風(ひょうふう)飄風驟雨(しゅうう)驟雨」と題して句作にふけったことがあったそうです。

玉蟲氏によれば、その時期は、若い抱一が、実家である酒井家との関係や吉原の遊女との関係に悩んでいた頃だったといいます。“荒れ狂う風雨も一時のもの、やがて月の出る静かな夜になる(つらいことも永続的ではない)”と、自ら慰めたのかも知れません。

(つむじ風は朝まで続かず、にわか雨も一日中は続かない:永続するものは何も

ないとの意)

をもじって、「中秋良夜 飄風(ひょうふう)飄風驟雨(しゅうう)驟雨」と題して句作にふけったことがあったそうです。

玉蟲氏によれば、その時期は、若い抱一が、実家である酒井家との関係や吉原の遊女との関係に悩んでいた頃だったといいます。“荒れ狂う風雨も一時のもの、やがて月の出る静かな夜になる(つらいことも永続的ではない)”と、自ら慰めたのかも知れません。

抱一が「夏秋草図屏風」を描いたのは、還暦を過ぎた61歳頃とされますが、もしかしたら、この絵には、若い頃のそのような思いが反映しているかも知れません。

もっと近寄って、この絵を見ましょう。

先ず「右隻」の「夏草」から。

先ず「右隻」の「夏草」から。

夕立が去って、打ちしおれた草花に月光が降り注いでいます。

夕立が去って、打ちしおれた草花に月光が降り注いでいます。ここに描かれている草花は、具体的に名前が分かるほど、写実的に描かれています。

まだ青いススキ、その蔭にうなだれている白百合、昼顔と仙翁花(せんのうげ)の赤い色が画面のアクセントになっています。雨にも負けず、気丈夫にもすっくと立っているのは女郎花(おみなえし)・・・

ひとつひとつが、細かな観察にもとづいて、生命ある存在として描写されています。まるで人間の姿を見ているようにも思えてきますね。

今度は「左隻」の「秋草」たち。

月が出る頃になっても、まだ風は残っているのでしょうか、秋になって白い穂をみせた「花ススキ」や紅葉した蔦の葉、可憐な花をつけた葛は、風になびいています。その下の方で、藤袴が打ちひしがれています。

月が出る頃になっても、まだ風は残っているのでしょうか、秋になって白い穂をみせた「花ススキ」や紅葉した蔦の葉、可憐な花をつけた葛は、風になびいています。その下の方で、藤袴が打ちひしがれています。ここでも、草花たちを人間の姿になぞらえているかのような、哀感が漂います。

対象への感情移入によって、ついには自然と人間が一体化し、そこに「あはれ」を感じる情緒的な美意識は、美術のみならず、日本の物語や和歌、俳句といった文芸や、能などの芸能にも共通するもののように思えます。

右隻、左隻ともに、赤と白と緑を基調とした繊細な色使いがまた絶妙ですね。

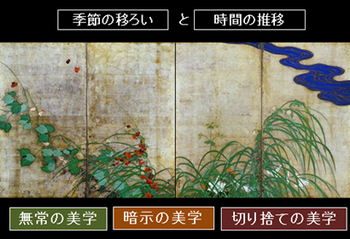

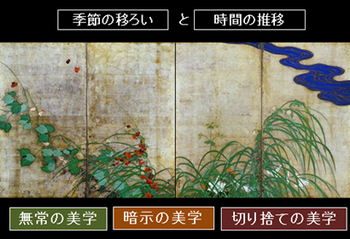

このように見てみると、酒井抱一はこの屏風絵で、夏から秋への「季節の移ろい」と同時に、夏秋それぞれの、風雨が荒れ狂った夕方から月が出るまでの「時間の推移」をも表現している、と思われます。

このような表現は、日本美術の際立ったひとつの特質であることに思い到ります。それは、変わりゆくものの中に美を感じとる日本人の感性に由来するものでありましょう。美術のみならず、文学や芸能など、日本文化の根底に流れる「無常の美学」ともいうべき感性です。

ちなみに、長い間、西洋美術の根幹となった「古典主義美学」が規範としたものは「永遠不変の理想美の追求」でした。

ちなみに、長い間、西洋美術の根幹となった「古典主義美学」が規範としたものは「永遠不変の理想美の追求」でした。

この絵を見ると、酒井抱一が盛んに俳句を作ったということが想起されます。世界一短い短詩形文芸である俳句は、季節の変化に敏感に反応し、その繊細な表われ方に情緒を感じとり、それを、無駄を省いた簡潔な言葉で表現するものです。この絵には、そのような「俳味」が感じられます。抱一は、文字で表現する俳句の情感を、ここでは、絵で表現しているとも言えましょう。

もうひとつ留意したいのは、この絵において、「風雨」を描かずに「風雨」を暗示し、「月」を描かずに「月」を暗示しているということです。これは、これまでの回でも何度か触れたように、日本美術独特の「不在の美学」(「留守文様」)ともいうべき表現です。これを別の言い方で言えば、主要なモチーフは描かず、周辺の描写で暗示するという「暗示の美学」でもあり、これもまた、美術のみならず日本文化によく見られる美意識です。

さらに、「暗示の美学」と表裏一体のもうひとつの美学とも言える「切り捨ての美学」なる表現方法にも注目しておきましょう。

この絵では、草花の姿だけに絞って描き、地面とか草原、空といった他の要素はすべて切り捨てて、ただ「銀地」で覆ってしまっています。ここにも「切り捨ての美学」が発揮されていますね。

酒井抱一は、尾形光琳を敬愛し、その型を継承しつつも、そこに独自の自然感情を吹き込み、しみじみとした情感を表現した画家でした。ここにも「琳派」独特の継承スタイルである「伝統から新たな創造へ」という姿勢が見られます。

次回は、酒井抱一の弟子で、個性的な画風を打ち立てた鈴木其一の絵画世界を紹介します。

2020-03-31 01:10

nice!(1)

コメント(0)

コメント 0