西洋美術研究者が語る「日本美術は面白い」№28 [文芸美術の森]

シリーズ≪琳派の魅力≫

美術ジャーナリスト 斎藤陽一

第28回: 尾形光琳「八橋蒔絵硯箱」 その2

(18世紀。国宝。24.2×19.8×高11.2cm。東京国立博物館)

(18世紀。国宝。24.2×19.8×高11.2cm。東京国立博物館)

≪構成の妙≫

前回に続いて、尾形光琳作の「八橋蒔絵硯箱」を見ていきます。

前回では“この硯箱の主題は『伊勢物語~八橋』から採られているが、主人公の在原業平も従者も描かれてはいない「留守文様」だ”と言いました。

物語性を一切省いても、そのデザインや構成には、いかにも光琳らしいセンスが発揮されています。

物語性を一切省いても、そのデザインや構成には、いかにも光琳らしいセンスが発揮されています。

「八橋蒔絵硯箱」の蓋を開けてみましょう。

すると・・・

中は二段構造になっており、上段は「硯箱」、下段は「料紙箱」となっています。(下図参照)「

料紙箱」の見込み(内側の部分)の文様にご注目・・・波の文様が描かれていますね。この「波文」は、料紙箱の底裏や硯箱の底裏にも描かれているのです。つまり、八橋が架かる川の流水を表現している、という仕掛けです。箱全体を使って、包み込むような立体的な構成にしているのです。

すると・・・

中は二段構造になっており、上段は「硯箱」、下段は「料紙箱」となっています。(下図参照)「

料紙箱」の見込み(内側の部分)の文様にご注目・・・波の文様が描かれていますね。この「波文」は、料紙箱の底裏や硯箱の底裏にも描かれているのです。つまり、八橋が架かる川の流水を表現している、という仕掛けです。箱全体を使って、包み込むような立体的な構成にしているのです。

次に、使われている材料について注目しましょう。

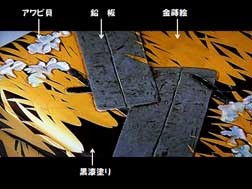

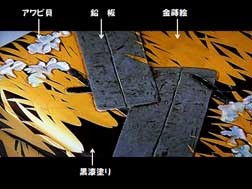

燕子花の「花」は、アワビ貝をギザギザに切り抜いて貼り付けて、花びらの輝く感じを出そうとしています。

燕子花の「葉」は、金の蒔絵(平蒔絵)で表わされていますが、あまり磨きをかけずに抑えた金色にしています。

燕子花の「葉」は、金の蒔絵(平蒔絵)で表わされていますが、あまり磨きをかけずに抑えた金色にしています。

「八橋」は、鉛板を用いています。あえてその表面に傷をつけたりして、古びた橋の感じを出しています。

背景の地には黒漆を施していますが、これもあまり磨ぎあげずに、抑えた感じです。

燕子花の「葉」は、金の蒔絵(平蒔絵)で表わされていますが、あまり磨きをかけずに抑えた金色にしています。

燕子花の「葉」は、金の蒔絵(平蒔絵)で表わされていますが、あまり磨きをかけずに抑えた金色にしています。「八橋」は、鉛板を用いています。あえてその表面に傷をつけたりして、古びた橋の感じを出しています。

背景の地には黒漆を施していますが、これもあまり磨ぎあげずに、抑えた感じです。

このように、全体を抑え気味の背景にして、アワビ貝で作った花びらがきらきらと輝いている効果をねらっています。

さらに、箱の外側6面のうち、5面に「鉛の八橋」を施して、橋がつながっているような構成としています。

さらに、箱の外側6面のうち、5面に「鉛の八橋」を施して、橋がつながっているような構成としています。

このように見ると、まことに考え抜いた緻密な構成であり、尾形光琳の理知的なデザイン力が見て取れる硯箱です。

≪生活を彩る≫

光琳が制作したほかの“生活用具”をいくつか見ておきましょう。

下図の左は光琳が描いた着物「白綾地秋草模様小袖(冬木小袖)」、右は光琳作の「八橋・秋草図団扇」です。

着物の方は、清楚な白の絹地に秋草を散らした瀟洒な「描き小袖」で、江戸・深川の材木商・冬木家の妻のために描きました。おそらく年配の冬木夫人に合わせたデザインと思われます。

当時の「描き小袖」が、このような形で伝わるのは稀有なことで、そういう意味でも、現存する貴重な光琳の着物と言えるでしょう。

当時の「描き小袖」が、このような形で伝わるのは稀有なことで、そういう意味でも、現存する貴重な光琳の着物と言えるでしょう。

団扇の方は、表には「八橋図」、裏には「秋草図」が描かれ、これを手に持ってくるくると回すと、季節が「夏」から「秋」へと移り変わる趣向となっています。

ここでも、『伊勢物語』に登場する都落ちした男が「八橋」で詠んだ歌:

「唐ごろも 着つつなれにしつましあれば はるばる来ぬる旅をしぞ思ふ」

が思い起こされます。

ここでも、『伊勢物語』に登場する都落ちした男が「八橋」で詠んだ歌:

「唐ごろも 着つつなれにしつましあれば はるばる来ぬる旅をしぞ思ふ」

が思い起こされます。

着物も、団扇も、いずれにも、いかにも光琳らしいセンスが光っています。

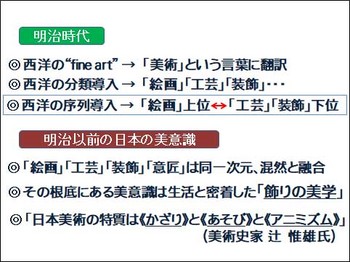

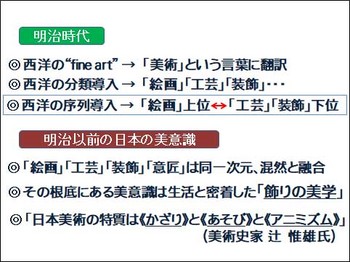

光琳にとって、「絵」とは、屏風や掛け軸に描くいわゆる「絵画」(明治になって西洋のfine artを翻訳して出来た言葉)だけではなく、蒔絵や焼き物の絵付けもそうであり、着物や硯箱、団扇などの生活用具のデザインも同様に「絵」の世界でした。

そこには、絵画と工芸を対比的に区別する西洋伝来の分類概念はありません。言い換えれば、「絵画と工芸を一体のものと見なして、生活を飾ること」― これが光琳ら「琳派」の基本的な美学とも言うべきものでした。

「絵画」を上位とし、「工芸」や「装飾」を下位のものと見なす西洋的な序列意識とも無縁でした。(下図を参照してください。)

「絵画」を上位とし、「工芸」や「装飾」を下位のものと見なす西洋的な序列意識とも無縁でした。(下図を参照してください。)

この回で、第16回から第28回まで続けてきた≪尾形光琳≫は終わりです。

次回からは、光琳から百年後の江戸に登場し、光琳の画業を顕彰するとともに、その美意識に共鳴しつつ独自の絵画世界を生み出した江戸琳派の代表的な絵師≪酒井抱一≫とその弟子≪鈴木其一≫に移ります。

次回からは、光琳から百年後の江戸に登場し、光琳の画業を顕彰するとともに、その美意識に共鳴しつつ独自の絵画世界を生み出した江戸琳派の代表的な絵師≪酒井抱一≫とその弟子≪鈴木其一≫に移ります。

2020-02-13 10:37

nice!(1)

コメント(0)

コメント 0