西洋美術研究者が語る「日本美術は面白い」 №18 [文芸美術の森]

シリーズ≪琳派の魅力≫

美術評論家 斎藤陽一

第18回:尾形光琳「燕子花図(かきつばたず)屏風」その3

(18世紀前半。六曲一双。各151.2×358.8cm。国宝。東京・根津美術館)

≪型紙の使用≫

前回は、尾形光琳の「燕子花図屏風」に見られる手の込んだ金箔貼について話しましたが、もうひとつ、技法として面白いことは、この屏風絵に光琳は「型紙」を使っているということです。

前回は、尾形光琳の「燕子花図屏風」に見られる手の込んだ金箔貼について話しましたが、もうひとつ、技法として面白いことは、この屏風絵に光琳は「型紙」を使っているということです。このことを1960年に、小杉一雄氏が指摘しました。

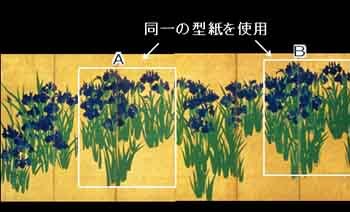

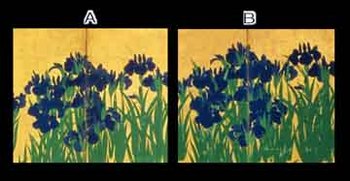

たとえば、右図に示した「右隻」のAグループとBグループは、同一の型紙を使用しています。拡大して、並べて見ると分かりますね。

たとえば、右図に示した「右隻」のAグループとBグループは、同一の型紙を使用しています。拡大して、並べて見ると分かりますね。「左隻」でも、同様に、型紙が使われています。

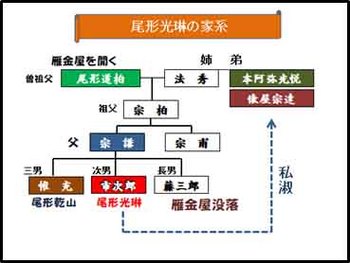

尾形光琳(1658~1716)の生家は、京の高級呉服商「雁金屋」でした。雁金屋では、着物の制作から販売までを手掛けていました。

染織デザインにはしばしば「型紙」が用いられます。とりわけ、同一の型紙を布地の上に反復して用いたとき、ひとつの文様は心地よいリズムを生み出します。光琳はそれを「屏風」という大画面に応用したと考えられます。

しかし、同じ型紙を使いながらも、光琳は花びらのひとつひとつに絵筆で群青の濃淡をつけ、花のふくらみを表現しています。

一方、葉のほうは、型紙の鋭い線をそのまま生かして、花びらとの鮮やかな対比を目論んでいます。

一方、葉のほうは、型紙の鋭い線をそのまま生かして、花びらとの鮮やかな対比を目論んでいます。

このような工芸の手法を絵画に取り入れ、隅々まで、繊細で研ぎ澄まされた造形感覚を働かせた結果、「絵画性」と「装飾性」が溶け合った見事な屛風が生まれたのです。

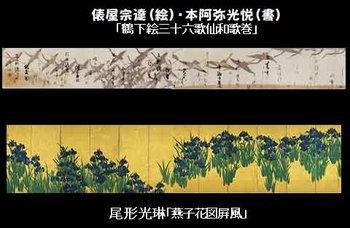

同じモチーフが反復して描かれるときに、装飾的なリズムが生まれる例は、第6回で紹介した、俵屋宗達が下絵を描き、本阿弥光悦が書を書いたコラボ作品「鶴下絵三十六歌仙和歌巻」でも見ましたね。

俵屋宗達はまた、「風神雷神図屏風」において、扇絵の制作で修練した「扇型の構図」を屏風絵に応用していることも、第3回で紹介しました。

尾形光琳は、先達である俵屋宗達を敬愛、私淑し、その美学を継承しつつも、自分独自の造形的資質がもたらす創造性を発揮して、このような理知的で緊密な構図を特徴とする絵画を生み出したのです。それが「継承から新たな創造へ」を特色とする「琳派の美学」とも言うべきものでしょう。

ここで、なぜ尾形光琳が絵師になったか、その生い立ちとともに、簡単に触れておきましょう。

≪光琳の生い立ち≫

尾形光琳は1658年(万治元年)、京都有数の高級呉服商「雁金屋」の次男として生まれました。幼少時の名前は市次郎。

初代・尾形道柏が浅井長政の家臣筋だったため、「雁金屋」は、長政の娘である秀吉の側室・淀君や、その妹で徳川秀忠夫人となったお江、末の妹で京極高次夫人となったお初などに引き立てられ、豊臣家や徳川家、御所にも出入りするという特権的な呉服商となりました。

初代・尾形道柏が浅井長政の家臣筋だったため、「雁金屋」は、長政の娘である秀吉の側室・淀君や、その妹で徳川秀忠夫人となったお江、末の妹で京極高次夫人となったお初などに引き立てられ、豊臣家や徳川家、御所にも出入りするという特権的な呉服商となりました。光琳の父、三代目の宗謙は、京の上層町衆として、能楽や茶の湯、狩野派の絵などの芸事に精通し、次男の市次郎(のちの光琳)も、能楽や茶の湯、書や絵などを一流の師匠から習うという恵まれた環境に育ちました。5歳年下の三男・惟充(これみつ)は、後に陶芸の道に進み、「尾形乾山」と名乗ります。

ちなみに、曽祖父の道柏は、本阿弥光悦の姉を妻とし、光悦や俵屋宗達とも交流があったと思われます。ですから、尾形家の屋敷には、光悦や宗達の作品があった可能性もあり、幼少時の市次郎こと光琳は、それらを見て育ったのかも知れません。

ところが市次郎(光琳)30歳の時、父の宗謙が亡くなり、市次郎にも遺産が手に入りましたが、たちまち遊蕩に使い果たしてしまいます。窮地に陥った市次郎は、絵を描いたり、さまざまなものに絵付けしたりして、生活の糧にするようになります。30代後半には本格的に絵に専念するようになりました。かくして、「絵師 尾形光琳」が誕生します。

父亡き後、雁金屋の跡を継いだ長男の藤三郎は、経営の才覚はなく、雁金屋は完全に没落してしまいました。

このような生育環境が、尾形光琳の芸術にさまざまな影響を与えていると考えられます。

父亡き後、雁金屋の跡を継いだ長男の藤三郎は、経営の才覚はなく、雁金屋は完全に没落してしまいました。

このような生育環境が、尾形光琳の芸術にさまざまな影響を与えていると考えられます。

2019-09-12 07:53

nice!(1)

コメント(0)

コメント 0