西洋美術研究者が語る「日本美術は面白い!」 №16 [文芸美術の森]

≪シリーズ≪琳派の魅力≫

美術ジャーナリスト 斎藤陽一

第16回: 尾形光琳「燕子花図(かきつばたず)屏風」 その1

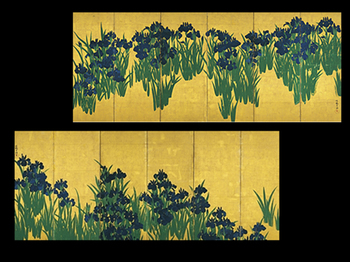

(18世紀前半。六曲一双。各151.2×358.8cm。国宝。東京・根津美術館)

第16回: 尾形光琳「燕子花図(かきつばたず)屏風」 その1

(18世紀前半。六曲一双。各151.2×358.8cm。国宝。東京・根津美術館)

≪尾形光琳と琳派の系譜≫

これまで語ってきた、俵屋宗達と本阿弥光悦という二人が活躍したのは、桃山時代から江戸時代初期にかけての時期でした。この二人は、「琳派の先駆」という位置づけをされています。

そのおよそ百年後の江戸時代中期になって、尾形光琳(1658~1716)が登場しました。光琳は、宗達・光悦に「私淑」し、その美意識を継承しながらも、それを触媒にして独自の美の世界を開花させました。尾形光琳の後世への影響は大きく、「琳派芸術の完成者」とも呼ばれます。昭和時代になって定着した「琳派」の呼称は「光琳」の名前にちなみます。

そのおよそ百年後の江戸時代中期になって、尾形光琳(1658~1716)が登場しました。光琳は、宗達・光悦に「私淑」し、その美意識を継承しながらも、それを触媒にして独自の美の世界を開花させました。尾形光琳の後世への影響は大きく、「琳派芸術の完成者」とも呼ばれます。昭和時代になって定着した「琳派」の呼称は「光琳」の名前にちなみます。

第1回の時にお話しした「琳派とは何か?」ということを、もう一度、簡単に押さえておきましょう。

「琳派」とは“血縁によらず、師弟関係もなく、異なる個性を持った芸術家が、時を隔てて、「私淑」という形で継承されてきた、独特の美意識の系譜”を言います。

「琳派」とは“血縁によらず、師弟関係もなく、異なる個性を持った芸術家が、時を隔てて、「私淑」という形で継承されてきた、独特の美意識の系譜”を言います。

≪切り捨ての美学≫

尾形光琳の代表作が国宝「燕子花図(かきつばたず)燕子花図屏風(びょうぶ)屏風」です。これを所蔵している東京・青山の根津美術館では、毎年、庭園の池に燕子花が咲く初夏の一時期にだけ、公開展示するのが習わしとなっています。

一見、“華麗な金屏風”とだけ、見てしまいがちです。実際、これまで私が多くの人から聞いた言葉は「琳派って、金色の華麗な屏風絵を描いた画家たちでしょう?」といったものでした。「琳派」というと、この屏風をイメージしている人も多いようです。

ところが、この仕組まれた単純さの中に、見どころをいくつも秘めた魅惑的な屛風なのです。じっくりと見ていきたいと思います。

ところが、この仕組まれた単純さの中に、見どころをいくつも秘めた魅惑的な屛風なのです。じっくりと見ていきたいと思います。

この「燕子花図屏風」は六曲一双形式で、右隻にも左隻にも、描かれているのは燕子花のみ。

使われている色も、金地、花に群青、葉に緑青というわずか三つの色彩のみです。

使われている色も、金地、花に群青、葉に緑青というわずか三つの色彩のみです。

絵画空間を覆う金地は、その美しいきらめきから、屏風や襖によく使われてきました。しかし、もうひとつの役割も担っています。それは、余計なものを覆い隠して、重要なモチーフだけを浮かび上がらせるという役割です。

写実主義を基本としてきた伝統的な西洋絵画ならば、画家の目に映るさまざまなもの、たとえば、燕子花のほかに、池の水面とか、岸辺の様子、木立、空と雲などを描くところを、ここでは、そういうものは一切省かれています。

これは、「切り捨ての美学」とも言うべき美意識で、目に見えているものでも大胆な切り捨てを行い、重要なモチーフだけを提示するという、日本絵画の特質のひとつです。皆さんも、屛風絵だけでなく、絵巻や掛幅、浮世絵などで、思い当たるような日本の絵画をいくつも思い起こせることでしょう。

こういった単純・明快なやりかたによって、右隻から左隻へとつながる燕子花の群れは、リズミカルで色鮮やかな装飾効果を生み出しています。

≪暗示の美学(留守文様)≫

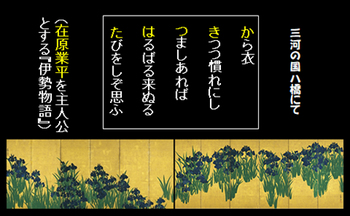

この絵の主題は、『伊勢物語』から採られている、と言われます。平安時代の貴族で美男子として知られた在原業平と思われる男を主人公とする“歌物語”です。

光琳が描いているのは、主人公の貴公子が、京を離れて東路を下る途中、三河の八橋で、一面に咲く燕子花を見て歌を詠み、都に残した恋人を思って涙するという場面です。

その時、男が詠んだ歌は:

その時、男が詠んだ歌は:

「から衣 きつつ慣れにし つましあれば

はるばる来ぬる たびをしぞ思ふ」

(唐衣を着慣れるように、慣れ親しんだ妻が都にいるので、はるばるやって来た旅を

しみじみと思うことであるよ)

はるばる来ぬる たびをしぞ思ふ」

(唐衣を着慣れるように、慣れ親しんだ妻が都にいるので、はるばるやって来た旅を

しみじみと思うことであるよ)

この和歌は、「かきつばた」という五文字を、句の頭に据えて詠んでいるというところに趣向があります。

とは言え、この屏風絵の中のどこにも業平らしき人物は描かれていません。それでも、この屏風を見た当時の京の上層階級の人は、これが『伊勢物語』の場面とわかったらしいのです。それどころか、人物が一切描かれていないことを、かえって、判じ物として面白がったようです。これには、機智や遊び心に加えて、平安王朝文学に対する共通の教養が前提となっており、京の上層階級の知的レベルの高さを物語っています。

このように、古典や和歌などに題材を求めながら、人物を一人も描かず、状況さえ描き込まずに物語を暗示させる、という表現方法は、しばしば日本美術では用いられます。これを「留守文様」と言ったりします。大きくつかめば、これを日本文化全般に見られる「暗示の美学」という言い方もできるでしょう。

いわば「全部を示さない」とか「部分だけで全体を推し測る」「余情を尊ぶ」ことなどを良しとする美意識、とでも言うことが出来るでしょうか。

いわば「全部を示さない」とか「部分だけで全体を推し測る」「余情を尊ぶ」ことなどを良しとする美意識、とでも言うことが出来るでしょうか。

これは、長い間宗教画や神話画が主流であり、物語の内容をキチンと絵画化することが重視された西洋絵画では無かった美意識です。クールベや印象派が登場する以前の西洋絵画では、何よりも人間を描くことが最も重要なテーマとされ、キリストや聖母、聖人たち、ギリシャの神々の姿がしっかりと描かれてきました。聖書や神話の物語絵に人物を描かないことなどは、考えられないことでした。(下図参照)

(左)ラファエロ「キリストの埋葬」(1507) (右) ルーベンス「レウキッポスの娘たちの略奪」(1617年頃)

次回からは、尾形光琳作「燕子花図屏風」の魅力の秘密を、具体的に探っていきたいと思います。

2019-08-12 09:14

nice!(1)

コメント(0)

コメント 0