正岡常規と夏目金之助 №15 [文芸美術の森]

子規・漱石 研究家 栗田博行 (八荒)

第一章 慶応三年 ともに名家に生まれたが Ⅲ

前回のおさらいから始めます。

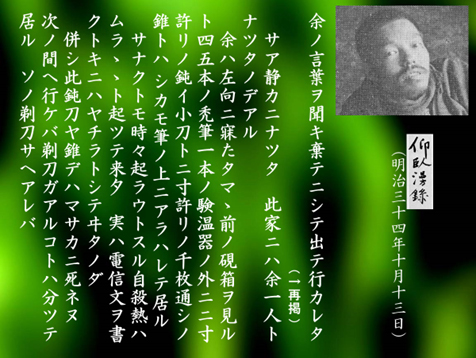

前回ご紹介した「仰臥漫録」明治三十四年十月十三日の一章は、子規のますらおぶりの重要な到達点でした。自殺決行のギリギリのところまで行く自分をみつめている目の冷 静さと、それを書きとめる はりつめた写生的な姿勢を,強健無比「大剛のもの」と賞揚したのは中野重治さん。大江健三郎さんも強くそれに賛同されたのでした。

はりつめた写生的な姿勢を,強健無比「大剛のもの」と賞揚したのは中野重治さん。大江健三郎さんも強くそれに賛同されたのでした。

加えて、そこまで行ったこの日の日記が「・・夜に入りては心地はれ へ と致申候」と結ばれていることに、筆者(八荒)は、生きることの苦しい局面に立つたびに前進的な結論に到達し次のライフステージに向かう子規の精神性を感じて感嘆し、そこに子規の「大剛のもの」ぶりを感じてきたのでした。

ところがです。

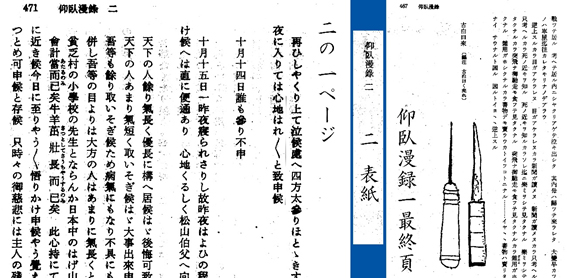

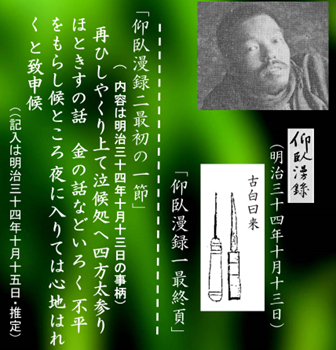

その結びの一節は、その日の情動の結着としてその夜書かれたのではなく、新しく冊子を綴じて「仰臥漫録」(二)として書き始めた後日の書き加えだったと考えられるのです。前回の最後にコラージュでお示しした講談社版子規全集の(一)から(二)への変わり目の所から、その推定が成りたちます。

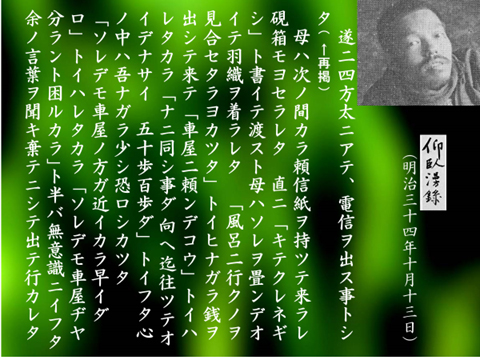

明治三十四年十月十三日。その日の夜のうちに子規が雑記帳も兼ねた日記,「仰臥漫録」に書きこんでいたのは「古白曰来」の四文字と、自殺の道具として手に取ろうとした小刀と錐の画までだったのです。そこで「仰臥漫録」(一)の紙数は尽きていたのでした。

そこで、なぜ子規は後日になって(おそらく十五日)新しく綴り始めた「仰臥漫録」(二)の 冒頭に、十三 日夜のこととしてこの一節を書き加える気になったのか…。かつその結びの一節がなぜ急に「候文」となってしまったのか…、という新しい疑問がわいてくるのです。

日夜のこととしてこの一節を書き加える気になったのか…。かつその結びの一節がなぜ急に「候文」となってしまったのか…、という新しい疑問がわいてくるのです。

まず、なぜこの一節を書き足す必要を子規は感じたのかという問題から考えてみましょう。

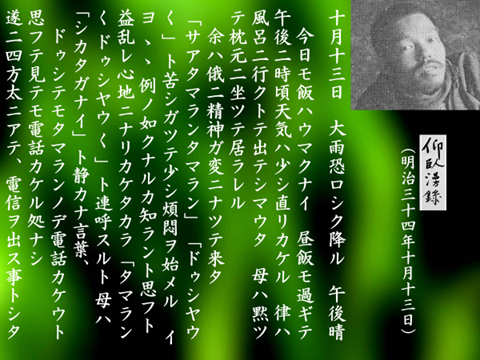

文中の四方太とは、八重さんに「キテクレネギシ」と書いた電報用紙を託して,電報を打ってもらって呼び寄せた子規門のひとりです。この日の心動きの上で特別な意 味を持っていた人物(精神科の医者など)という訳ではなく、誰か話し相手が欲しくなって、夕方からでも来てもらえそうな、比較的近居していた人物だったと思います。この日の記述はこう始まっています。(以下、全文引用することになると思います。おつきあいください)

律さんは夕食から夜にかけての家事に備えて、早めに銭湯に出かけたのです。枕元に八重さんが注意深く付き添っている様子です。「余ハ俄二精神ガ変ニナツテ来タ」「例ノ如クナルカ知ラン」とあるのは、この頃常襲していた心身のパニック=「逆上せ」(のぼせ)が来そうだと予感したからです。子規はすでに、「生きているのが不思議」(全集解題担当・蒲池文雄さんの言葉)というくらいの病状にあり、苦痛に耐えかねて絶叫するというようなことも、この年の五月頃からよく繰り返していたのです。この秋の夕方も、その発作への予感が生じ、それを抑えるための話し相手が欲しくなり、それがたまたま四方田クンになったという訳だったのでしょう。

電報用紙を持って出かけようとする八重さんに,息子を一人にするのを用心している気配が感じられます。直接には、留守中の逆上(のぼせ)の発作への心配からなのでしょう。

車屋ではなく時間がかかる郵便局までお母さんを行かせようとした自分の「心ノ中ハ吾ナガラ少シ恐ロシカツタ」とありますが、そのわけは、次葉で分かりますが、すでに自殺への心の流れがこの時点で動き始めていて、そのために八重さんの帰宅を少しでも遅らせようと企む自分が「少シ恐ロシカツタ」のです。わが子ノボ(子規)の、そうなりそうな心の傾きにまでこの時の八重さんが気づきかけていたかどうか、その点は不明ですが・・・。

しかし、いつも人の出入りの絶えない家の賑わいの中心人物である息子のこころが、「死」という最大の主題に向かって切迫し始めていることは、八重さんの母親としての本能はすでに気づいていたと思われます。なぜなら子規は、この年始めた「墨汁一滴」で、こんな文章も新聞「日本」紙上に発表するところへ来ていたのです。

一 人間一匹

右返上申侯 但時々幽霊となつて出られるよう 以特別御取計被可侯也

何がし

明治三十四年月日

地水火風神中

これは4月9日掲載ですが、5月9日には、臼歯左右共に失ってしまった身の上を嘆いて

衛生上の栄養と快心的の娯楽と一時に奪ひ去られ、

衰弱頓に加はり昼夜悶々、忽ち例の問題は起る

「人間は何が故に生きて居らざるべからざるか」

さらにその4日後の5月13日には、こんなところまで行きついていたのです。

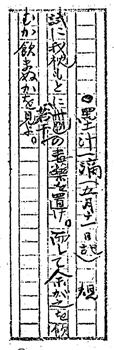

「闕」は「休み」です。そして左が、その手元にとどめ新聞に掲載することを止めにした草稿です。

最初の行に・墨汁一滴(五月十一日記)規とあって

試に我枕もとに若干の毒薬を置け。

而して余が之を飲むか飲まぬかをかを見よ。

となっています。もしこれが日本新聞社に送られ掲載されてしまっていたらと想像するとゾッとします。

八重さんが、これらの記事を読んでいて止めたなどというのではありません。八重さんは、我が子の心の帰趨を言葉少ないままに感受し、能うかぎり受容して寡黙に振舞う武士の家系の母親でした。松山藩の儒学者・大原観山の長女であり、武家の正岡家に嫁ぎ、その嫡男・正岡常規を産み、その成長を見守ることに徹した母性の人でした。

一方子規の方は、妻子を持たず壮年期を生きている明治の日本男子でした。病気の苦痛が昂進する中、生きる楽しみを失い成すべきことが成せなくなることへの予感に、既に苛まれていました。しかも尚、明治期の日本の「世間」に対して自分というものを死を恐れない「男子」として提示していく気持ちの昂ぶりは、この段階でここまで来てしまっていたのでした。

それは絶望の果てというより、日清戦争従軍を強行したあの「ますらおぶりの心」の辿り着いた極致のひとつでした。この「毒薬を置け。」「飲むか飲まぬかをかを見よ。」という表現は、日清戦争従軍に当たって詠んだ

「行かばわれ筆の花散る処まで」 (俳句) (当連載№1で引用)

「かへらしとちかふ心や梓弓矢立たはさみ首途すわれは」 (短歌)

これらの辞世めいた俳句・短歌と同じ心情的ルーツを持っているのです。

その彼に、日本新聞社への卅二字の送稿を踏みとどまらせたのは、何だったのか?

おそらくそれは子規自身の単独の心動きからだったと筆者(八荒)は想像しています。

彼は孤独ではありませんでした。妻子は無くとも、八重さんも律もいました。お隣には陸羯南一家、また日本新聞のひとびと。ここまでの歩みを支えてくれた親戚の叔父さん集団。そして虚子・碧梧桐・寒川鼠骨・内藤鳴雪・伊藤佐千夫・長塚節・・・子規庵に出入りする文学運動の仲間だけでも、計り知れない人数の人々の中心に彼はいたのでした。離れたところではロンドンには「畏友」漱石、大阪には「親友」太谷是空、松山には柳原極堂他…。これほどの親愛と親炙・共感者の輪の中に生活する人間として実行できるはずのない宣明であることを、引力に逆らえないように自然に悟ったのだと思います。それは哲学や宗教における悟りとは別次元のものだったと思います。彼は、一見愚行の極みであった日清戦争従軍の後、生き延びて漱石の下宿に転がり込んでいた或日、特異な心境吐露の一句を詠んでいます。郊外散策に出た帰り道、「車上頻りに考ふる所あり 知らず何事ぞ」と詞書をしたうえで

行く秋や我に神なし佛なし

と詠んでいます.。自分の態度や生き方を決めていく姿勢の確認のような重大な一句に見えますが、子規自身がその句を生むに至った「車上頻りに考ふる所」の内容について、直接語ったり発表したことは在りません。しかし筆者(八荒)には、この句を得て以後の子規の歩みはすべてそんな心境の上に立って展開されたように見えるのです。「毒薬を置け。」「飲むか飲まぬかをかを見よ。」と記してしまったことも、その原稿を思い立って手元にとどめたのも、その姿勢から出たものだと思うのです。(自殺への傾斜を踏みとどまれたもう一つの大きな要因に、幼年期に獲得したものが大きく働いていると考えていますがそれについては、この稿のあと触れていきたいと思っています。)

ところで「仰臥漫録」明治三十四年十月十三日のここまでの記述で、八重さんのことを言うところは、全部敬語で結ばれていることにも注目しておきましょう。最初の

ところで「仰臥漫録」明治三十四年十月十三日のここまでの記述で、八重さんのことを言うところは、全部敬語で結ばれていることにも注目しておきましょう。最初の

「・・母ハ黙ツテ枕元二坐ツテ居ラレル」から、

「余ノ言葉ヲ聞キ棄テニシテ出テ行カレタ」まで、、

全部敬語結びになっています。おしまいの方で自殺を思いとどまったことを記した後.にも、「其内母ハ帰ツテ来ラレタ」との敬語表記になっているのです。

子規にとって八重さんはいつも「母君」「母様」「母上」であり、「行カレタ」「来ラレタ」と自然に敬語結びで書きとめる存在だったのです。そして八重さんの方は、少年期以降壮年期に自分に先立って病没する迄、息子「ノボのする一切の行為を受容する無限の母性を、言葉少ない静かな振る舞いの 中で発揮し続ける存在だったのです。

その八重さんも出かけひとりになった子規庵で、あの自殺への情動が動き始めます。

以下、その心身の動きの実況中継のような記述が続きます。

次回NO16はこの続きから始めます。

はじめに申し上げた、なぜ子規は後日になって(おそらく十五日)新しく綴り始めた「仰臥漫録」(二)の冒頭に、十三日夜の結びとして「再ひしやくり上て泣候処へ四方太参りほときすの話 金の話などいろ く 不平をもらし候ところ 夜に入りては心地はれ く と致申候」の一節を書き加える気になったのか…。かつその結びの一節がなぜ急に「候文」となってしまったのか…という疑問に次回は、踏み込めると思っています。次回、

(番外) 子規に於ける「ますらおぶりとたおやめぶり」 3.

7月1日の予定です。

(パソコンの不具合が始まっており、その結果次第ではNO16以下の掲載が遅れることがあることを、あらかじめお断りします。)

「子規・漱石~生き方の対照性と友情 そして継承

第一章 慶応三年 ともに名家に生まれたが」

とした人間成長の年代記風な枠組みからの脱線が続いていますが、この調子が続くと思います。大いなる文学者になった段階と、成長過程の要素が行ったり来たりするのであることを発見した思いがしています・・・よろしくお付き合い下さい。

その次回を、(以下、おことわりです)

(番外) 子規に於ける「ますらおぶりとたおやめぶり」 3.

と題して7月1日の掲載予定ですと一旦お知らせしましたが、これを大分先になってしまいますが、令和2年1月1日とさせてください。

始まっていたパソコンの不具合が進み、当連載のために蓄えてきたデータを大量に失ってしまいました。その収集し直しにかなりの時間を必要とします。加えて、体調を崩してしまいました。これは決して愚生の悪癖・過飲の報いという訳ではなく、担当医のお話では長年のパソコンに向かう姿勢のひずみに由来するという事だそうです。説得力のある説明に安心して国手の執刀に、わが首その他をお委ねしようと思っています。

「子規・漱石~生き方の対照性と友情 そして継承 第一章・慶応三年 ともに名家に生まれたが」 とお断りした人間成長の年代記風な枠組みからの脱線が続いていますが、この調子が続くと思います。大いなる文学者になった段階と、成長過程に獲得した要素が行ったり来たりするのであることを発見した思いがしています。

西洋美術研究者の斎藤陽一さんから

子規が『吾幼時の美感』で、ひとつひとつを愛おしむように綴っている美し

きものたち、心ひかれたものたちが、平安朝に登場した女性文学者たちの

繊細な“たおやめぶり”の美意識に共通するものを感じ・・・・

という感想をいただいたことでハッと想起させられたことがあり、NO13(番外)清少納言と正岡子規 へと脱線し、

さらには、NO14・15子規に於ける「ますらおぶりとたおやめぶり」 と関心の中心が向かってしまいました。もう少しこの流れを続けたく思っています。

豊かな女性性にくるまれて育ったひ弱な男の子が、大剛のものと言われるようなますらおになった時、こころの一番の古層に持っているものがどう作用するのか・・・子規に於ける死生観の深まりについて考えてゆきたいと思っています。掲載、大分先になりますがお待ちください。

なおNO1からNO15までは常時掲載されています。

https://chinokigi.blog.so-net.ne.jp これをクリックすれば『知の木々舎』ブログの最新号の全体見出しになります。その左上の検索ボックスに「栗田博行」を入力、当欄の全体見出しになります。ご活用下さい。

皆様のご健勝をお祈りします。(令和元年6月21日)

今日は

今日は

コメント 0