正岡常規と夏目金之助 №14 [文芸美術の森]

子規・漱石~生き方の対照性と友情 そして継承

子規・漱石 研究家 栗田博行 (八荒)

第一章 慶応三年 ともに名家に生まれたが Ⅲ

(番外) 子規に於ける「ますらおぶりとたおやめぶり」 1

「仰臥漫録」は、「墨汁一滴」 「病床六尺」と並んで子規の代表的な随筆と思いがちですが、本来はプライベートな日記として書かれたものでした。寝たきりの病床から盛んに仕事をする子規を手伝っていた虚子が、「面白いからホトトギスに‥」と持ちかけた時、「これはそういうものではない」と叱ったといいます。人と世間に発表(=公表)を前提として書いているのではない!という事です。(八注・日本の随筆事始めに当たる「枕草子」は、中宮定子や王朝女官など「他者」に向けて書かれた点で、「文学」としてスタートした書き物=テキストでした。子規の場合、「墨汁」や 「六尺」はそれにあたりますが、「仰臥漫録」は、その点で違っていたのです。)

しかし、(おそらく虚子の働きもあってのことでしょう)歿後公開され、日本人にとって死生のことを考える貴重な記録文学(=テキスト)のひとつとしての働きをしてきたのでした。、脊髄カリエスの痛みの激しさから自殺の誘惑に駆られ、枕もとの硯箱に入っている小刀や錐を「手に取ろうか、取るまいか」という決行ギリギリのところでまで思いつめ、結局は踏みとどまる執筆者子規自身の姿が、冷徹な文章で克明に綴られています。

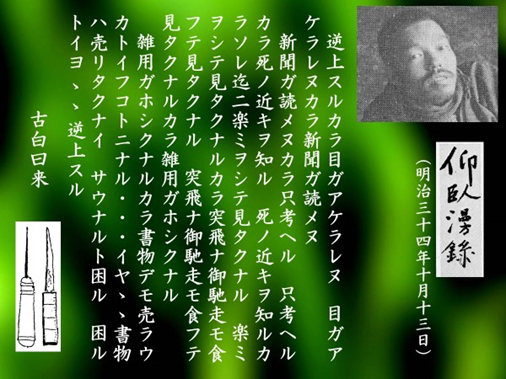

その明治三十四年十月十三日の一章は、脊髄カリエスの痛みの激しさから自殺の誘惑に駆られ、枕もとの硯箱に入っている小刀や錐を「手に取ろうか、取るまいか」という決行ギリギリのところでまで思いつめ、結局は踏みとどまる執筆者子規自身の姿が、冷徹な文章で克明に綴られています。

その明治三十四年十月十三日の一章は、脊髄カリエスの痛みの激しさから自殺の誘惑に駆られ、枕もとの硯箱に入っている小刀や錐を「手に取ろうか、取るまいか」という決行ギリギリのところでまで思いつめ、結局は踏みとどまる執筆者子規自身の姿が、冷徹な文章で克明に綴られています。

ヨツポド手デ取ラウトシタガイヤ ゝゝ コゝダト思フテジツトコラエタ

心ノ中ハ取ラウト取ルマイトノニツガ戦ツテ居ル

考ヘテ居ル内ニシヤクリアゲテ泣キ出シタ

踏みとどまったことをこう記した上で、さらに煩悶し堂々巡りもする心情を赤裸々に綴ります。 そこを縦書きのイラストでお読みください。

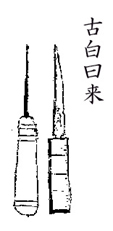

「雑用」は雑収入。「古白曰来」とは、ピストル自殺をした従弟の藤野古白が、「オイデヨ、ノボさん」と冥界から呼びかけてきたという意味で書き付けたのでしょう。そして、その下に自殺の道具として手に取ろうとした錐と小刀をわざわざ写生までしているのです。(古白の自殺は子規が日清戦争従軍のため広島で待機中のことでした。、子規はそれを出発の前日知ったのでした。). そのあと、この経過を記した日記はこう結ばれています。

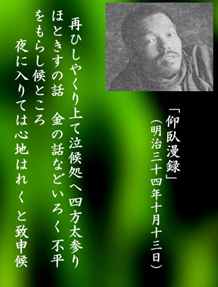

再ひしやくり上て泣候処へ

四方太(門弟のひとり)参り ほときすの話

金の話など いろ へ 不平をもらし候ところ

夜に入りては心地はれ へ と致申候

自殺の誘惑に駆られ決行直前まで行った心の動きの決着が,

「夜に入りては心地はれ へ と致申候』となるところに正岡子規という人の真骨頂があります。

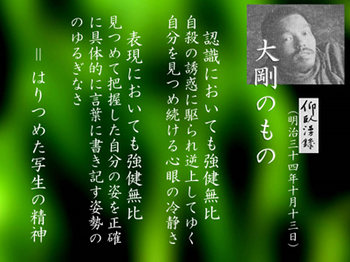

この一章に顕れた子規の精神の姿に、「大剛のもの」という賛辞を呈上した人がいます。プロレタリア文学・戦後文学の作家・中野重治です。

「子規の健康」 中野重治

《子規はといえば、子規は肉体においてだけ病んで、精神においては万人にすぐれて健康、強健でいた。

子規のこの強健にはちよっと比べられるものがない。『仰臥漫録』のあの自殺しようかとするところの記録を見ればそれがわかる。

「・・・サア静カニナッタ此家ニハ余一人トナツタノデアル(八注・律は夕風呂に出かけ、残った八重さんは、子規が四方太という門弟を呼びたくなって、電報を打ちに行ってもらったからです。そのあと自殺の誘惑に駆られたのでした)

余ハ左向二寐タマゝ前ノ硯箱ヲ見ルト・・・・・」 から、

「併シ此鈍刀ヤ錐デハマサカニ死ネヌ次ノ間へ行ケバ剃刀ガアルコトハ分ツテ居ル

ソノ剃刀サヘアレバ咽喉ヲ掻ク位ハワケハナイガ悲シイコトニハ今ハ葡萄フ(はう)コトモ出来ヌ 己ムナクンバ此小刀デモ ノド笛ヲ切断出来ヌコトハアルマイ」 と来て、

「ヨツポド手デ取ラウトシタガ イヤ ゝゝ コゝダト思フテジツトコラヘタ

心ノ中ハ取ラウト取ルマイトノニツガ戦ツテ居ル 考へテ居ル内ニシヤクリアゲテ泣キ出シタ 其内母ハ帰ツテ来ラレ・・・・」 というあたりへ来るまでの鳴りわたるような叙述は、

認識においても表現においても強健無比、大剛のものであつて

はじめて可能だつたものなのにちがいない。

昭和の作家でプロレアリア文学や戦後文学に打ち込んだ作家・中野重治が、子規にこれほどの畏敬の感情と認識を持っていたことを、私(八荒)は全く知りませんでした。

教えて下さったのは大江健三郎さんでした。昭和54(1979)年に、NHK松山局発の教育テレビ番組「私の子規」(45分・2回)で、子規を語り下ろしていただいたことがありました。その中で大江さんは上に引用した中野重治の「子規の健康」を紹介した上で、次のように解説の言葉を足されたのでした。

中野重治の生活人としての強靭さ、剛直さをも考えあわせつつ・・・僕はかれの 認識においても表現においても強健無比、大剛のものという言葉に 心から賛成する。・・・

この教育テレビ番組「私の子規」の語り下ろしの論旨をもとに、大江さんが活字メディア「世界」に発表された文章のタイトルは,「子規はわれらの同時代人」となっていました。もう40年も昔になりますが、それを知った時の唸りたくなるような共感を、今も思い出します。以来変わらず、子規も漱石も、同時代を生きていく上での糧を得る気持ちで読み解いてきたつもりです。

大江さんが指摘した通り、中野重治は、子規を「大剛のもの」と断言する根拠に、ひとつは「認識においても強健無比」ということをあげていました。それは、言葉にする以前に、自殺の誘惑に駆られ逆上してゆく自分を見つめ続けている心の眼の冷静さ、ということでことでしょう。

もうひとつ「表現においても強健無比」。これは、冷静に見つめて把握した自分の一瞬一瞬を日記に書き付け文章に綴るにあたって、観念や感情で増幅したりブレたりすることなく、正確に具体的に言葉に書き記す姿勢のゆるぎなさ・・・ということでしょう。

認識と表現におけるそのような姿勢が重って出来ているこころの基盤。その上にこそ、「はりつめた写生の精神」が成立し、「大剛のもの」という人間像が実現してているのであることを、中野重治と大江健三郎という二人の文学者が、指摘しているのです。司馬遼太郎が「裸眼にて」と説いたのもおなじことと思います。

認識と表現におけるそのような姿勢が重って出来ているこころの基盤。その上にこそ、「はりつめた写生の精神」が成立し、「大剛のもの」という人間像が実現してているのであることを、中野重治と大江健三郎という二人の文学者が、指摘しているのです。司馬遼太郎が「裸眼にて」と説いたのもおなじことと思います。

繰り返しますが、ひとりの明治の男子の生死をめぐる精神の揺れ動きの実況中継にして、苦痛に呻吟する肉体の同時進行ドキュメンタリーを直視しているような迫真の文章の結語が,「夜に入りては心地はれ へ と致申候」という単純明快な前向きの気持ちの表明となっているのは、そのような子規の真骨頂からなのです。

中野重治が,「子規は肉体においてだけ病んで、精神においては万人にすぐれて健康、強健でいた。」とするのも、おなじです。「仰臥漫録」明治三十四年十月十三日の一章は、子規の心のますらおぶりの到達点が記録された文章と言えましょう。(八注・それは子規の生涯の残り時間で、さらに前進されていくのですが・・・)

ところで、日記としてダ・デアルの独白体で書かれてきたこの文章が、最後のこの一節だけ、「夜に入りては心地はれ へ と致申候」と、相手に語りかける候文になっているのだろう・・・という疑問が起こります。自分自身の語りを、「候」で結ん.でいるいる記述はここまで無かったのですが…。

それを考えるのに、 まずこんな手掛かりがあります。

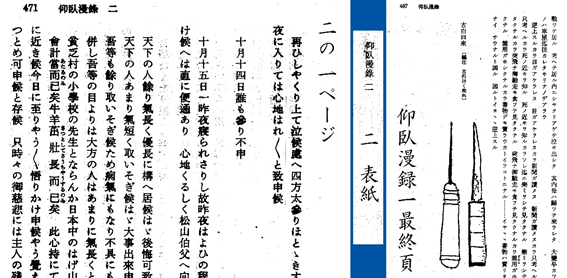

「仰臥漫録」の原本は和紙を綴じた2冊からなっており、その(一)はこの明治三十四年十月十三日の一章で終わっているのです。その終わりは「古白曰来」 という4文字と自殺の道具として手に取ろうとした錐と小刀の写生画までなのです。それに続く「再ひしやくり上て泣候処へ四方太参り ほときすの話 金の話など いろ へ 不平をもらし候ところ 夜に入りては心地はれ へ と致申候」というこの日の結びの一節は、(一)の終わりではなく新しく綴じられた(ニ)の最初に日付ナシで記されているのです。原本からという訳にはいきませんから、講談社版子規全集から、この一巻と二巻のまたがり具合をご紹介しましょう。

自殺に傾斜したあの夜(13日)の翌日(14日)あるいは翌々日(15日)、2冊目の冊子を律か虚子に頼んで綴じ合わせてもらったあと、その日のことを書こうとしたとき、子規は、あの夜のこととしてもうひとつ言っておかなければならないことがあったことに気づいた・・・という想像が成り立ちます。そして書き加えたのが、「・・・夜に入りては心地はれ へ と致申候」という、いかにも単純・前向きの心の到達点だったと思えてくるのです。

あの随筆「吾幼時の美感」に何回も顔出ししていた、苦(ク)なこと・つらいことに直面するたびに、それを明るいこと・楽しみなこと・美しいと思えることを思い起こす「まくら・契機」とする前向きのこころ動きが、ここでも顔を出したのではないでしょうか。

ではなぜその一節の結びが唐突に「候」という、他者に話しかける文体に変わったのでしょう。子規のかなり重要なこころ動きが働いている気がします。それについては次回考えてみることにしましょう。

(番外) 子規に於ける「ますらおぶりとたおやめぶり」 2.

6月16日の予定です。

「子規・漱石~生き方の対照性と友情 そして継承

第一章 慶応三年 ともに名家に生まれたが」

とした枠組みからの脱線が続いていますが、もうしばらくお付き合い下さい。

コメント 0