正岡常規と夏目金之助 №5 [文芸美術の森]

子規・漱石~生き方の対照性と友情 そして継承

子規・漱石 研究家 栗田博行(八荒)

子規・漱石 研究家 栗田博行(八荒)

「時代が人間性のあり方にどの様に関わって行くのか、これからの展開に興味があります。」というお声をいただきました。図星でした。与えられた名と生まれたクニと生きた時代が、どうその人の生涯に影響するか・・・夏目金之助君に垣間見た見たことを、今回は正岡常規君の場合で見てゆきます。

第一章 慶応三年 ともに名家に生まれたが Ⅱ

ほととぎすを名乗ったこと 子規の出自と生い立ち①

子規=本名・正岡常規は、慶応3年9月17日、現在の愛媛県松山市の城下の町に武家の長男として生まれ、常規と命名されました。父隼太尚方は34歳。「松山藩御馬廻加番」という役まわりの中級武士でした。(八注・金之助は同年の1月5日)。

母八重は22歳。大原観山という松山藩の尊敬された儒学者の大家族の長女でした。隼太は再婚、八重は初婚でした。隼太と先妻の間には早逝した男子がありましたが、そのことは子規はほとんど知らずに生涯を送ったことでしょう。正岡家のただ一人の男の子・嫡男として育てられていきますが、夏目家の5男として生まれ金之助と名付けられて育っていった漱石と、その点際立って対照的です。

誕生の一月後に大政奉還、満一歳になるまでに王制復古、鳥羽伏見の戦い、明治への改元、江戸の東京への改称など歴史上のエポックが続きます。慶応三年に生まれた子規と漱石はまさに同時代人でした。

もちろん本人は無自覚ですが、正岡家は大きく影響を受けます。松山藩は德川親藩で、維新に際しては朝敵側であり、土佐藩の占領下におかれたりしました。正岡家も、維新がもたらす転変の中で没落していった士族の家系でした。加えて満2歳の時、家が火事を出し全焼。5歳の時には家督相続した直後に父隼太が死亡、という風に一家には大変なことが続きました。

ところが、この子規=本名・正岡常規という人物の成し遂げたことには、そのような生い立ちのなかでくぐった幼児期の人生苦が、不思議なほど影を落としていないのです。例えば、

春や昔 十五万石の 城下かな 明治28年

第一章 慶応三年 ともに名家に生まれたが Ⅱ

ほととぎすを名乗ったこと 子規の出自と生い立ち①

子規=本名・正岡常規は、慶応3年9月17日、現在の愛媛県松山市の城下の町に武家の長男として生まれ、常規と命名されました。父隼太尚方は34歳。「松山藩御馬廻加番」という役まわりの中級武士でした。(八注・金之助は同年の1月5日)。

母八重は22歳。大原観山という松山藩の尊敬された儒学者の大家族の長女でした。隼太は再婚、八重は初婚でした。隼太と先妻の間には早逝した男子がありましたが、そのことは子規はほとんど知らずに生涯を送ったことでしょう。正岡家のただ一人の男の子・嫡男として育てられていきますが、夏目家の5男として生まれ金之助と名付けられて育っていった漱石と、その点際立って対照的です。

誕生の一月後に大政奉還、満一歳になるまでに王制復古、鳥羽伏見の戦い、明治への改元、江戸の東京への改称など歴史上のエポックが続きます。慶応三年に生まれた子規と漱石はまさに同時代人でした。

もちろん本人は無自覚ですが、正岡家は大きく影響を受けます。松山藩は德川親藩で、維新に際しては朝敵側であり、土佐藩の占領下におかれたりしました。正岡家も、維新がもたらす転変の中で没落していった士族の家系でした。加えて満2歳の時、家が火事を出し全焼。5歳の時には家督相続した直後に父隼太が死亡、という風に一家には大変なことが続きました。

ところが、この子規=本名・正岡常規という人物の成し遂げたことには、そのような生い立ちのなかでくぐった幼児期の人生苦が、不思議なほど影を落としていないのです。例えば、

春や昔 十五万石の 城下かな 明治28年

よく知られた子規の代表句の一つですが、伊予松山の春の明るさとぬくもりが、平凡なくらい素直に伝わってきます。あの、決死の覚悟で臨んだ日清戦争従軍行の待ち時間に、チョット松山に立ち寄った時に詠んだ一句にかかわらず・・・。

維新の賊軍になり、土佐藩の占領下に置かれた松山藩の没落士族の嫡男で、家の全焼も父の早逝という不幸も経験して育った・・・そんな出自と生い立ちから落ちかかりそうな影が、全く感じられない句柄となっています。漱石とこの点でも際立って対照的です。

子規のふるさと詠をもう少し見てみますと

故郷や どちらを見ても 山笑ふ 明治26年

故郷は いとこの多し 桃の花 明治28年

鯛鮓や 一門 三十五六人 明治25年

全てこんな調子なのです。書き止められている事柄が、なにもかも、明るく暖かでやわらかい空気にくるまれている感じですね。(八注・上の写真が彼の人生最初の記念写真です。実はちょんまげを結っています。)

「坂の上の雲」の語り始めで、司馬遼太郎さんがこんなことを言っています。

「坂の上の雲」の語り始めで、司馬遼太郎さんがこんなことを言っています。

子規は明治二十八年、この故郷の街に帰り、

子規は明治二十八年、この故郷の街に帰り、 春や昔 十五万石の城下かな

という句をつくった。多少あでやかすぎるところが難かもしれないが、子規は、そのあとからつづいた石川啄木のようには、その故郷に対し複雑な屈折をもたず、 伊予松山の人情や風景ののびやかさをのびやかなままにうたいあげている点、東北と南海道の伊予との風土の違いといえるかもしれない。

確かに司馬さんの言われる通りなのです。見上げればお城が目に入る松山の町で、瀬戸内の風光にたっぷり包まれて彼は育ちました。さらには、母八重と妹律という「女性的なるもの・母性的なるもの」(八注・大江健三郎さんの言葉)に、いつもくるまれて育ちました。その上、一門 三十五六人というような大家族集団(親戚)の中で、「正岡の跡取り」として大事にされて育ちました。この点でも、夏目家五男として生まれた金之助君とは全く対照的だったのです。

それらのことは、物心つく、0歳から、5~6歳にかけての成長期に、この男の子のこころの中核(気質)を形作ったに違いありません。それは、以後常規君が生きていく全過程(生涯)にわたって土台として働き続けたことでしょう。ご紹介した子規ふるさと詠の明るさと暖かみはそのことに由来すると言っていいでしょう。

それらのことは、物心つく、0歳から、5~6歳にかけての成長期に、この男の子のこころの中核(気質)を形作ったに違いありません。それは、以後常規君が生きていく全過程(生涯)にわたって土台として働き続けたことでしょう。ご紹介した子規ふるさと詠の明るさと暖かみはそのことに由来すると言っていいでしょう。しかしです。これらの最短詩の言葉で人を惹き付ける力が、それだけに由来すると言ってしまえば、幼年期の生育環境がすべてを決めるという話になってしまいます。人間の成長と生涯の達成が、そうは単純にいかないものであることは、人間についての常識といってもいいかと思います。

この男の子もまた、続く少年期・青年期・壮年期…結局は全生涯にわたって、幼年期に獲得した明るく人なっこい気質を、歪ませたり喪失したりしかねない人生の試練に、数多く出会ったのでした。しかし、そのつど彼は逃げることなくそれに正対し、正視して取り組み、短時間でそれをこころの中で解決し、前進の契機としたのでした。むしろそのつど幼年期に獲得したあの気質を、強化していったのです。そして結果的には、単純一直線とさへ見える前向きな生き方を生涯にわたって貫いたのでした。

その機微が、引用してきた子規ふるさと詠からも読み取れるのです。この4句、実はいずれも明治22年5月の「大喀血」以降に詠まれているのです。

春や昔 十五万石の 城下かな 明治28年

故郷や どちらを見ても 山笑ふ 明治26年

故郷は いとこの多し 桃の花 明治28年

鯛鮓や 一門 三十五六人 明治25年

「喀血」は、満年齢では22歳に満たない時の体験でした。幼年期に獲得した明るい気質に少年期の元気を加えて意気軒高と日を送っていた明治の若者が、人生で初めて自身の「死」という問題に直面したわけです。4句は、いずれもそれを経た目と心から詠み出され、子規の名で世にも出されているのです。

子規と名乗るまでに、どのような心の経過があったのでしょうか・・・。

それを見ていくため、いったん回り道をするのをお許しください。

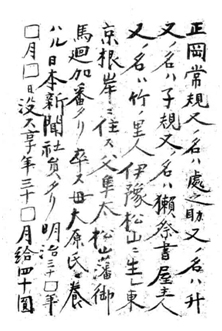

左は有名な子規自筆の墓碑銘原文です。彼はこの108文字の中に自分の生涯の重要なことは全部入れつくしたとして、これを託した友人に

左は有名な子規自筆の墓碑銘原文です。彼はこの108文字の中に自分の生涯の重要なことは全部入れつくしたとして、これを託した友人に「コレヨリ上 一字増ヤシテモ 余計ジャ」

とまで豪語しています。

明治31年7月13日の夜、思いついて一気に筆を走らせて書き上げたのですが、実際には命を終えるまでの残りの4年2ケ月の間に、筆者(八荒)からすれば書き足したくなるような大仕事を次々と達成しています。

この時期、俳句の革新をほぼやり遂げた実感からこんなことを言ったのかも知れませんが、このあとすでに着手していた短歌革新をやり遂げます。

そして、続けて文章の革新に取り組み、近代散文の基礎作りに着手。具体的には「山会」という文章の研究会を始めたのです。司馬遼太郎さんが、「子規は、文章にはヤマが要る」という素朴な断言からこの会を始めた・・・と吹き出しそうな笑顔で筆者に語ったことがありました。

それぞれ書いてきた文章を持ち寄り、朗読し合って、写生の目で捉えられているか、その文章にはヤマがあるか、というようなことを論じ合ったのです。寝たきりの病床の枕もとで、集まってきた虚子や碧梧桐たちとともに・・・。

漱石の処女作「吾輩は猫である」は、虚子がこの「山会」に文章を出すのを誘ったことから生まれた作品でした。すでに子規は没ししていたのでしたが・・・。

六尺の病床から子規の成し遂げた日本文学の近代化とは、大づかみに言って、伝統の中で定着した既成の観念や美意識を離れて、ものごとを裸の目=写生の眼=で感じ取り、認識し、自由に表現してゆく・・・ということでした。始まった明治という近代の国家と社会生活の中で・・・。

六尺の病床から子規の成し遂げた日本文学の近代化とは、大づかみに言って、伝統の中で定着した既成の観念や美意識を離れて、ものごとを裸の目=写生の眼=で感じ取り、認識し、自由に表現してゆく・・・ということでした。始まった明治という近代の国家と社会生活の中で・・・。郷里の後輩の気分から私(八荒)が、「ノボさん、アレからやり遂げたせっかくの大仕事のことが入っておらんゾナ」と冥界の子規に声をかけると、「要らんこと言うな。」と叱られることでしょう(笑)。

実は、これを記したあとの4年2ケ月の間にこの人がなし遂げた、日本人にとって重要な大仕事は、右の名前の列挙の中に結果的にはすべて込められているのです。

最晩年の、写生文にして近代随筆の創始とも言える「墨汁一滴」「病床六尺」は、書き出しの本名・正岡常規から採った「規」の名で発表されています。「又ノ名ハ子規又ノ名ハ獺祭書屋主人又ノ名ハ竹ノ里人」という雅号の列挙の中には、臨終まで作り続けた俳句と俳文(子規)・俳句を中心とした文学評論と俳句分類(獺祭書屋主人)・短歌実作と短歌を中心とした日本文学論(竹ノ里人)という風に、筆を走らせたあの夜以降の文学的達成のすべてが、結果として入っているのです。(八注・獺祭〈ダッサイ〉書屋主人=カワウソのお祭りの魚のように本を身の回りに散らばしている書屋の主人)

なぜそうなったか? 実は偶然の結果ではなく、確信にもとづく必然だったと言えるのです。

これを記した9年前、明治22年5月9日の夜、第一高等中学校本科2年生だった正岡常規は、激しく喀血します。旧松山藩の育英事業施設「常磐会寄宿舎」の一室でのことでした。翌日結核と診断されます。明治のこの時代、結核は死病でした。その診断を受けた夜も喀血は続きますが、その夜の1時くらいまでの間に、彼は「時鳥」を題材にして俳句を四~五十句を作っています。

卯の花を めがけてきたか 時 鳥

卯の花の 散るまで鳴くか 子規

今に残っている二句です。2句目の結びの子規=5音で読めば「ほととぎす」が、のちに彼の生涯を代表するペンネームとなりますが、これを詠んだ瞬間の明治の文学青年正岡常規には、まだその気持ちはなかったでしょう。

2句は卯年生まれの自分を、「鳴いて血を吐くほととぎす」に重ねて句を作り続けることで、自分に訪れた事態の衝撃を、取乱さず冷静に正視しようとした姿勢の最初の顕れです。

2句は卯年生まれの自分を、「鳴いて血を吐くほととぎす」に重ねて句を作り続けることで、自分に訪れた事態の衝撃を、取乱さず冷静に正視しようとした姿勢の最初の顕れです。この3日後に同級生・夏目金之助君が見舞いに訪れ、その帰りに診断した医師を訪ねて詳しい説明を聞き、正岡常規君が気を付けるべきことを懇切丁寧に伝えています。「漱石・子規往復簡」の始まりですが、これについてはずっと先のことになりますが詳しくお話しします。

少年期から、書くものに合わせてペンネームを即興的につけて楽しんできた機知に富んだ青年でした。しかし、この体験を見つめ、血を吐く鳥を含意する「子規」を、自分に冠する名前とすることをこころの裡で決め、人に向け名乗る言葉にするまでには、実は少し、思念する重い時間が必要だったようなのです。この単純一直線に生きたかに見える日本男子にしても・・・。

※ この回を 子規の出自と生い立ち① と副題して、幼いころからの成長を伝記的にお話しようと思っていたのでしたが、ほととぎすを名乗った青年期に話が飛んでしまいました。次回もこの続きとなるかと思いますが、お付き合いください。

(漱石をお話しするときもこんな風になってしまいそうです)

次回・今回の正岡子規のお話の続きです。12月16日(予定)です。

2018-11-27 20:10

nice!(1)

コメント(1)

No.5 興味深く読みました。子規と名のるまでの経過「そうだったのか」と改めて理解?しました。(「感想」を送らない場合も読ませてもらっています。念のため。) 岩夫

by 石田岩夫 (2018-12-05 18:43)